Fildidonna.. Piano Maenza … Dosso Tamburaro…. Frangello…. Siti archeologici Eneolitici e scrigni di cultura dimenticati e lasciati ai tombaroli…….

Sulla propaggine del Plateau Ibleo, che si affaccia sulla Piana di Catania (nel suo margine Sud-occidentale), si trovano due importanti centri dell’Età del Rame (Eneolitico, 2800 – 2500 a.C.) entrambi posti nel territorio di Militello in Val di Catania:

- Fildidonna;

- Dosso Tamburaro.

Nel corso della prima Età del Rame (Eneolitica) furono occupati gli altipiani prospicienti alla Piana. Altipiani di natura calcarea ed i primi ad essere occupati furono proprio quelli di Dosso Tamburaro e di Fildidonna.

Dal punto di vista geologico i suddetti due altipiani costituiscono, insieme all’altopiano delle coste di S. Febronia, il naturale affaccio del tavolato Ibleo sulla Piana di Catania.

L’altipiano presenta la stazione ferroviaria di Fildidonna della linea Catania – Caltagirone – Gela.

Una stazione che era distante dai centri abitati e che fu in seguito declassate a “posto di movimento”.

La Storia della Linea Ferroviaria Catania – Caltagirone – Gela e della Stazione di Fildidonna.

La costruzione delle linee ferroviarie in Sicilia avvenne dopo la proclamazione dell’Unità d’Italia.

Era consolidato il pensiero che il trasporto ferroviario avrebbe favorito lo sviluppo del territorio.

La Camera di Commercio di Catania, gli imprenditori locali e i produttori agricoli chiedevano con insistenza alle autorità locali la realizzazione di una serie di collegamenti ferroviari tra l’interno dell’Isola e il Porto di Catania.

L’uno luglio 1869 venne inaugurata, con il completamento del bellissimo Viadotto della Marina e della Galleria dell’Acquicella, la tratta da Catania fino ad Acquicella e da quest’ultima fino a Bicocca ed alla Stazione di Lentini. Il 10 gennaio 1871 fu completata la linea fino alla Stazione di Siracusa.

Nel 1872 gli imprenditori agricoli del Calatino (comprensorio di Caltagirone) chiesero la costruzione di una linea ferroviaria che collegasse la città di Caltagirone con Catania. Una linea che, in prossimità del Lago di Lentini, si doveva unire con la linea Catania – Siracusa. Per i produttori agricoli ed industriali del Calatino era molto importante la costruzione di questa linea perché avrebbe agevolato l’immissione del prodotti nel mercato. Un altro aspetto era legato all’importanza commerciale del Porto di Catania.

Venne quindi proposto la costruzione della Linea Caltagirone – Valsavoia. Valsavoia sarebbe stato lo snodo posto sulla Catania -Siracusa, in prossimità del Lago di Lentini ed oggi chiamato “Lentini – Diramazione”.

La linea venne inserita, dalla Legge 29 luglio 187 n. 5002 , tra le linee di terza categoria da costruire.

L. 29 luglio 1879,

n. 5002 (Serie 2a)Legge Baccarini1879 LEGGEPER LA COSTRUZIONE

DI NUOVE LINEE DI COMPLETAMENTODELLA RETE

FERROVIARIA DEL REGNO29 Luglio 1879, N.

5002 (Serie 2.a) UMBERTO IPER GRAZIA DI DIO

E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONERE D' ITALIAIl Senato e

la Camera dei deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo

quanto segue:Art.

1.

È autorizzata la costruzione delle ferrovie complementari contemplate dalla

presente legge, secondo le norme e condizioni dalla stessa specificate.Art.

2.

Saranno costruite per conto ed a spese dello stato, salvo quanto è disposto

nell’art. 31, le ferrovie inscritte nell’annessa tabella A.Art.

3.

Saranno costruite dallo Stato, col concorso obbligatorio di cui all’art. 4, da

parte delle provincie interessate, le ferrovie inscritte nell’annessa tabella

B. Art.

4.

Le provincie traversate dalle linee indicate nella tabella B, o direttamente

interessate alla loro costruzione, concorreranno per un decimo nel costo di

costruzione e di armamento delle linee medesime, da pagarsi in venti annue

rate.Il costo delle linee sul quale si determina l’ammontare delle annue rate di

concorso, viene fissato al cominciamento dei lavori sulla base dei progetti di

esecuzione e delle perizie della linea intera. Questa somma sarà rettificata,

rettificandosi i progetti stessi, e quindi definitivamente fissata in base alla

finale liquidazione ed accertamento delle spese tutte riflettenti la

costruzione completa delle linee. Le somme in aumento o diminuzione saranno

aggiunte alle rate non ancora scadute, o detratte dalle medesime. La decorrenza delle annualità avrà principio dal cominciamento dei lavori.Le annualità predette saranno iscritte come spese obbligatorie nei bilanci di

ciascun anno delle provincie interessate.Con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali, il Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, sarà stabilito il riparto delle quote

di contributo per ciascuna linea, fra le dette provincie, secondo il grado

d’interesse di ciascuna.Il costo delle linee sul quale si determina l’ammontare delle annue rate di

concorso, viene fissato al cominciamento dei lavori sulla base dei progetti di

esecuzione e delle perizie della linea intera. Questa somma sarà rettificata,

rettificandosi i progetti stessi, e quindi definitivamente fissata in base alla

finale liquidazione ed accertamento delle spese tutte riflettenti la

costruzione completa delle linee. Le somme in aumento o diminuzione saranno

aggiunte alle rate non ancora scadute, o detratte dalle medesime. La decorrenza delle annualità avrà principio dal cominciamento dei lavori.Le annualità predette saranno iscritte come spese obbligatorie nei bilanci di

ciascun anno delle provincie interessate.Con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali, il Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, sarà stabilito il riparto delle quote

di contributo per ciascuna linea, fra le dette provincie, secondo il grado

d’interesse di ciascuna.Il costo delle linee sul quale si determina l’ammontare delle annue rate di

concorso, viene fissato al cominciamento dei lavori sulla base dei progetti di

esecuzione e delle perizie della linea intera. Questa somma sarà rettificata,

rettificandosi i progetti stessi, e quindi definitivamente fissata in base alla

finale liquidazione ed accertamento delle spese tutte riflettenti la

costruzione completa delle linee. Le somme in aumento o diminuzione saranno

aggiunte alle rate non ancora scadute, o detratte dalle medesime.La decorrenza delle annualità avrà principio dal cominciamento dei lavori.Le annualità predette saranno iscritte come spese obbligatorie nei bilanci di

ciascun anno delle provincie interessate.Con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali, il Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, sarà stabilito il riparto delle quote

di contributo per ciascuna linea, fra le dette provincie, secondo il grado

d’interesse di ciascuna.Art.

5.

Saranno costruite dallo Stato, col concorso del 20 per cento delle spese di

costruzione e di armamento, per parte delle provincie interessate, le ferrovie

inscritte nell’annessa Tabella C.Il concorso delle provincie viene determinato: quanto alla decorrenza, dal

giorno in cui dovranno incominciare i lavori; quanto al riparto delle rate, dal

tempo entro il quale i lavori dovranno presumibilmente essere compiti; e quanto

alla somma, sulla base dei progetti e delle perizie approvati, salvo quanto è

disposto nel primo capoverso dell’articolo 4.Il concorso delle provincie viene determinato: quanto alla decorrenza, dal

giorno in cui dovranno incominciare i lavori; quanto al riparto delle rate, dal

tempo entro il quale i lavori dovranno presumibilmente essere compiti; e quanto

alla somma, sulla base dei progetti e delle perizie approvati, salvo quanto è

disposto nel primo capoverso dell’articolo 4. Il concorso delle provincie viene determinato: quanto alla decorrenza, dal

giorno in cui dovranno incominciare i lavori; quanto al riparto delle rate, dal

tempo entro il quale i lavori dovranno presumibilmente essere compiti; e quanto

alla somma, sulla base dei progetti e delle perizie approvati, salvo quanto è

disposto nel primo capoverso dell’articolo 4.Art.

6.

Per intraprendere i lavori di costruzione delle ferrovie, di cui all’articolo 5,

occorre il previo assenso delle provincie interessate, che complessivamente

rappresentino almeno i due terzi del contributo, e regolarmente s’impegnino al

pagamento delle loro rispettive quote di concorso.Art.

7.

Per le ferrovie, di cui agli articoli 3 e 5, le provincie avranno diritto di

rivalersi di una somma non maggiore di un terzo delle loro rispettive quote di

concorso sui comuni direttamente interessati.In caso di contestazione sulle quote, che dalla Deputazione provinciale fossero

assegnate ai detti comuni, si procederà a norma dell’articolo 46 della legge 20

marzo 1865 sui lavori pubblici. In caso di contestazione sulle quote, che dalla Deputazione provinciale fossero

assegnate ai detti comuni, si procederà a norma dell’articolo 46 della legge 20

marzo 1865 sui lavori pubblici.In caso di contestazione sulle quote, che dalla Deputazione provinciale fossero

assegnate ai detti comuni, si procederà a norma dell’articolo 46 della legge 20

marzo 1865 sui lavori pubblici. Art.

8.

Quando le provincie interessate non si accordassero rispetto alla loro quota di

contributo alla costruzione delle ferrovie, di cui all’articolo 5, il riparto

sarà definitivamente stabilito con decreto reale, secondo il grado d’interesse

di ciascuna provincia, sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il

Consiglio di Stato.Art.

9.

La linea da Novara al confine svizzero, presso Pino, dovrà trovarsi compita

contemporaneamente alla linea principale del San Gottardo, a norma della

Convenzione di Berna del 15 ottobre 1869.La linea Ivrea-Aosta e le linee di congiunzione dei capiluoghi di provincia

dovranno avere la precedenza nella costruzione su tutte le linee di seconda

categoria; la prima dovrà trovarsi compiuta nel 1885. Le altre linee saranno costruite negli anni nei quali per effetto della

presente legge saranno iscritte le somme necessarie alla loro costruzione,

salvo le disposizioni dei seguenti articoli 10, 15, 27 e 32.La linea Ivrea-Aosta e le linee di congiunzione dei capiluoghi di provincia

dovranno avere la precedenza nella costruzione su tutte le linee di seconda

categoria; la prima dovrà trovarsi compiuta nel 1885. Le altre linee saranno costruite negli anni nei quali per effetto della

presente legge saranno iscritte le somme necessarie alla loro costruzione,

salvo le disposizioni dei seguenti articoli 10, 15, 27 e 32.La linea Ivrea-Aosta e le linee di congiunzione dei capiluoghi di provincia

dovranno avere la precedenza nella costruzione su tutte le linee di seconda

categoria; la prima dovrà trovarsi compiuta nel 1885.Le altre linee saranno costruite negli anni nei quali per effetto della

presente legge saranno iscritte le somme necessarie alla loro costruzione,

salvo le disposizioni dei seguenti articoli 10, 15, 27 e 32.Art.

10.

Il Governo del Re è autorizzato a costruire millecinquecentotrenta chilometri

di ferrovie secondarie, semprechè, a suo giudizio ed a norma dell’articolo 244

della legge sui lavori pubblici, sia comprovata l’utilità di tali ferrovie; e

le provincie e i comuni isolatamente o riuniti in consorzio, colle norme degli

articoli 43 e seguenti della legge predetta, abbiano dimostrato di possedere i

mezzi per il loro concorso alla relativa spesa di costruzione e di armamento, e

si siano regolarmente impegnati al concorso medesimo nelle proporzioni ed alle

condizioni specificate nell’articolo 11.Nelle ferrovie secondarie è compresa la linea Lecco-Colico, la quale dovrà

avere la precedenza nella costruzione su tutte le linee contemplate nel

presente articolo.Nelle ferrovie secondarie è compresa la linea Lecco-Colico, la quale dovrà

avere la precedenza nella costruzione su tutte le linee contemplate nel

presente articolo. Nelle ferrovie secondarie è compresa la linea Lecco-Colico, la quale dovrà

avere la precedenza nella costruzione su tutte le linee contemplate nel

presente articolo.Art.

11.

Il concorso a carico degli enti interessati, di cui al precedente articolo 10,

è di quattro decimi del costo delle linee fino alle prime lire 80,000 al

chilometro; di tre decimi nelle successive lire 70,000; e di un decimo nella

rimanente somma.La misura, la decorrenza e il riparto annuo del concorso saranno determinati

colle norme fissate nell’articolo 5 della presente legge.La misura, la decorrenza e il riparto annuo del concorso saranno determinati

colle norme fissate nell’articolo 5 della presente legge. La misura, la decorrenza e il riparto annuo del concorso saranno determinati

colle norme fissate nell’articolo 5 della presente legge.Art.

12.

Il Governo del Re è inoltre autorizzato a fare per decreto Reale concessioni di

ferrovie pubbliche colle sovvenzioni e colle norme fissate nella legge 29

giugno 1873, numero 1475 (Serie 2a).Art.

13.

Il valore dei terreni ceduti gratuitamente alle provincie e ai comuni per la

costruzione delle linee sarà computato nella quota a cui essi sono tenuti in

virtù della presente legge.Art.

14.

La proprietà delle linee costruite dallo Stato, per effetto della presente

legge, rimarrà interamente a lui devoluta. Il Governo provvederà all’esercizio di esse linee e corrisponderà agli enti

interessati, che hanno concorso alla costruzione di quelle considerate dagli

articoli 3, 5 e 10, una partecipazione al prodotto netto quale risulterà dai

conti annualmente liquidati dal Governo, deducendo dal prodotto lordo tutte le

spese d’esercizio, ed inoltre il 10 per cento per l’uso e il rinnovamento del

materiale mobile. Tale partecipazione sarà proporzionale per ogni linea alla

quota contribuita dagli enti interessati per la costruzione.Trascorsi trenta anni dall’apertura delle linee all’esercizio, il Governo potrà

liberarsi, in qualsivoglia epoca, dall’obbligo della detta partecipazione

corrispondendo agli enti interessati un capitale pari alla quota da essi

versata per la costruzione.Il Governo provvederà all’esercizio di esse linee e corrisponderà agli enti

interessati, che hanno concorso alla costruzione di quelle considerate dagli

articoli 3, 5 e 10, una partecipazione al prodotto netto quale risulterà dai

conti annualmente liquidati dal Governo, deducendo dal prodotto lordo tutte le

spese d’esercizio, ed inoltre il 10 per cento per l’uso e il rinnovamento del

materiale mobile. Tale partecipazione sarà proporzionale per ogni linea alla

quota contribuita dagli enti interessati per la costruzione. Trascorsi trenta anni dall’apertura delle linee all’esercizio, il Governo potrà

liberarsi, in qualsivoglia epoca, dall’obbligo della detta partecipazione

corrispondendo agli enti interessati un capitale pari alla quota da essi

versata per la costruzione.Il Governo provvederà all’esercizio di esse linee e corrisponderà agli enti

interessati, che hanno concorso alla costruzione di quelle considerate dagli

articoli 3, 5 e 10, una partecipazione al prodotto netto quale risulterà dai

conti annualmente liquidati dal Governo, deducendo dal prodotto lordo tutte le

spese d’esercizio, ed inoltre il 10 per cento per l’uso e il rinnovamento del

materiale mobile. Tale partecipazione sarà proporzionale per ogni linea alla

quota contribuita dagli enti interessati per la costruzione.Trascorsi trenta anni dall’apertura delle linee all’esercizio, il Governo potrà

liberarsi, in qualsivoglia epoca, dall’obbligo della detta partecipazione

corrispondendo agli enti interessati un capitale pari alla quota da essi

versata per la costruzione.Art.

15.

Se per la costruzione di alcuna delle linee di cui agli articoli 3, 5 e 10, vi

saranno offerte di concorso per parte degli enti interessati maggiori almeno di

un decimo delle quote rispettivamente fissate dagli articoli 4, 5 e 11, vi si

avrà riguardo nel determinare l’ordine della costruzione delle linee stesse.Qualora poi da parte degli enti interessati venisse offerta l’anticipazione

senza interessi della quota spettante al Governo, le linee, cui tale quota si

riferisce, avranno la precedenza nell’ordine della costruzione.La restituzione dell’anticipazione suddetta verrà dallo Stato eseguita entro

dieci anni a decorrere dall’apertura delle linee all’esercizio ed in dieci

annue rate uguali senza interessi. Durante tale periodo sarà devoluto agli enti

interessati il prodotto netto a norma del precedente articolo 14, che andrà

diminuendo annualmente in proporzione delle rate restituite.Qualora poi da parte degli enti interessati venisse offerta l’anticipazione

senza interessi della quota spettante al Governo, le linee, cui tale quota si

riferisce, avranno la precedenza nell’ordine della costruzione. La restituzione dell’anticipazione suddetta verrà dallo Stato eseguita entro

dieci anni a decorrere dall’apertura delle linee all’esercizio ed in dieci

annue rate uguali senza interessi. Durante tale periodo sarà devoluto agli enti

interessati il prodotto netto a norma del precedente articolo 14, che andrà

diminuendo annualmente in proporzione delle rate restituite.Qualora poi da parte degli enti interessati venisse offerta l’anticipazione

senza interessi della quota spettante al Governo, le linee, cui tale quota si

riferisce, avranno la precedenza nell’ordine della costruzione.La restituzione dell’anticipazione suddetta verrà dallo Stato eseguita entro

dieci anni a decorrere dall’apertura delle linee all’esercizio ed in dieci

annue rate uguali senza interessi. Durante tale periodo sarà devoluto agli enti

interessati il prodotto netto a norma del precedente articolo 14, che andrà

diminuendo annualmente in proporzione delle rate restituite.Art.

16.

Per le ferrovie contemplate nella presente legge, che non possono far parte di

una linea o rete principale, dovranno adottarsi i sistemi più economici di

costruzione e di esercizio.Le linee di cui agli articoli 3, 5 e 10, l’esercizio delle quali non possa

perturbare quello della rete principale, potranno, a giudizio del Governo,

essere costruite a binario ridotto. Per tali ferrovie si potrà permettere che

il binario sia collocato sul piano delle strade nazionali, purché rimanga

libera per il carreggio una larghezza non minore di metri 5; e colla stessa

condizione potranno simili occupazioni essere sanzionate per le strade

provinciali e comunali.Le linee di cui agli articoli 3, 5 e 10, l’esercizio delle quali non possa

perturbare quello della rete principale, potranno, a giudizio del Governo,

essere costruite a binario ridotto. Per tali ferrovie si potrà permettere che

il binario sia collocato sul piano delle strade nazionali, purché rimanga

libera per il carreggio una larghezza non minore di metri 5; e colla stessa

condizione potranno simili occupazioni essere sanzionate per le strade

provinciali e comunali. Le linee di cui agli articoli 3, 5 e 10, l’esercizio delle quali non possa

perturbare quello della rete principale, potranno, a giudizio del Governo,

essere costruite a binario ridotto. Per tali ferrovie si potrà permettere che

il binario sia collocato sul piano delle strade nazionali, purché rimanga

libera per il carreggio una larghezza non minore di metri 5; e colla stessa

condizione potranno simili occupazioni essere sanzionate per le strade

provinciali e comunali.Art.

17.

Fermi gli obblighi di cui agli articoli precedenti, il Governo del Re potrà

concedere all’industria privata la costruzione e l’esercizio, anche a binario

ridotto, di quelle fra le linee contemplate negli articoli 3, 5, e 10, per le

quali la concessione dell’esercizio non perturbi il sistema generale che sarà

da esso adottato per esercitare le reti principali, e purché ne risultino per

la Finanza dello Stato oneri rispettivamente non maggiori di quelli che

conseguono dagli articoli 4, 5 e 11.Gli atti di concessione saranno sottoposti all’approvazione del Parlamento.Gli atti di concessione saranno sottoposti all’approvazione del Parlamento. Art.

18.

Sulla domanda dei Corpi morali interessati, il Governo potrà fare per decreto

reale ad essi la concessione delle linee contemplate nell’articolo 10 da essere

costruite a binario ridotto, rimanendo fermo il concorso dello Stato nelle

proporzioni che conseguono direttamente dalle disposizioni contenute nell’art.

11.Il concorso a carico dello Stato si estenderà anche alla spesa per la provvista

del materiale mobile.I concessionari saranno obbligati a fare la costruzione e l’armamento delle

linee a proprie spese e ad esercitarle a loro rischio e pericolo con materiale

mobile proprio.Queste concessioni potranno farsi per un tempo non maggiore di 90 anni.Il concorso a carico dello Stato si estenderà anche alla spesa per la provvista

del materiale mobile. I concessionari saranno obbligati a fare la costruzione e l’armamento delle

linee a proprie spese e ad esercitarle a loro rischio e pericolo con materiale

mobile proprio.Queste concessioni potranno farsi per un tempo non maggiore di 90 anni.Art.

19.

Restano fermi gli obblighi che dalle leggi 14

maggio 1865, n. 2279 e

28 agosto 1870, n. 5858, sono stati imposti alla Società delle ferrovie

meridionali per la costruzione delle linee Aquila-Rieti e Termoli-Campobasso

alla linea Benevento-Napoli.Qualora fosse revocata o venisse risoluta, per la parte che riguarda le linee

predette, la concessione fatta alla Società delle ferrovie meridionali, si

applicheranno alle medesime linee, rispettivamente, le disposizioni degli

articoli 2 e 3 della presente legge, e sarà cominciata immediatamente la loro

costruzione per essere compiuta nel termine generale fissato dall’art. 9.Qualora fosse revocata o venisse risoluta, per la parte che riguarda le linee

predette, la concessione fatta alla Società delle ferrovie meridionali, si

applicheranno alle medesime linee, rispettivamente, le disposizioni degli

articoli 2 e 3 della presente legge, e sarà cominciata immediatamente la loro

costruzione per essere compiuta nel termine generale fissato dall’art. 9. Art.

20.

Non è approvata la convenzione coll’annesso capitolato stipulata il 30 ottobre

1872 fra il Ministro delle Finanze, quello dei Lavori Pubblici e la Società

civile proprietaria della tenuta demaniale di Monticchio, per la costruzione e

l’esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Candela pel ponte di Santa

Venere alla Fiumara d’Atella.Art.

21.

Il tracciato delle linee indicate nella presente legge ed i punti di distacco

dalle linee esistenti saranno determinati per decreto Ministeriale, sentito il

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, mantenendo però inalterato l’andamento

generale delle linee con questa legge approvato.Art.

22.

Ai Consorzi di provincie e di comuni, che si costituiranno per le ferrovie

contemplate nella presente legge, si applicheranno le disposizioni degli

articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 29 giugno 1873, n. 1475 (Serie 2a). Art.

23.

Alle ferrovie, che saranno concesse in virtù della presente legge, saranno

applicate le esenzioni e franchigie indicate negli articoli 4, 5 e 6 della

legge sopracitata 29 giugno 1873.Art.

24.

È autorizzata la spesa di lire 1,260,000,000 per le costruzioni ferroviarie

contemplate nella presente legge, per soddisfare agli impegni relativi a

ferrovie dipendenti da leggi precedenti, e per provvedere le nuove linee del

necessario materiale mobile. Questa spesa sarà imputata ai bilanci del

Ministero dei Lavori Pubblici, a datare dal 1880 a tutto il 1900, in guisa che

gli stanziamenti annui risultino della effettiva somma di 60,000,000 di lire. Art.

25.

Per le spese dipendenti dagli oneri derivanti allo Stato per la continuazione e

pel saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate, e pei lavori in conto

capitale relativi a ferrovie in esercizio, sono stabiliti i seguenti

stanziamenti, da ripartirsi secondo i diversi oggetti in capitoli distinti nei

bilanci successivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art.

27. Le somme che, prelevati gli stanziamenti per le spese di cui ai precedenti

articoli 25 e 26 e per lo acquisto dell’occorrente materiale mobile avanzeranno

sull’annuo assegno complessivo di 60 milioni di lire, saranno attribuite ai

lavori di costruzione delle linee delle altre categorie di cui agli articoli 3,

5 e 10, e saranno ripartite pei singoli esercizi a partire dal 1880 a tutto il

1900 nella proporzione dell’importo totale del contributo dello Stato,

rispettivamente assegnato per le categorie stesse, cioè:Per le linee di cui all’articolo 3 (2a categoria).Contributo dello Stato. . . . . . . . L. 253,566,600Per le linee di cui all’art. 5 (3a categoria).Contributo dello Stato. . . . . . . . » 259,797,120Per le linee di cui all’art. 10 (4a categoria).Contributo dello Stato. . . . . . . . » 105,630,000Totale . . . L. 618,993,720Il riparto della spesa per le linee di cui nella tabella annessa all’art. 3

(categoria 2a) comprenderà un periodo di anni 18, ossia dal 1880 a tutto il

1897; ed un periodo di anni 21, cioè dal 1880 a tutto il 1900, il riparto della

spesa per le linee di cui agli articoli 5 e 10 della presente legge (categorie

3 e 4).Quelle somme, che in un anno non vi fosse modo di erogare in una di questa

categorie di spese, potranno essere nell’anno stesso assegnate alle altre

categorie, salvo la debita reintegrazione negli anni seguenti.Art.

28.

Presso l’Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti e all’immediata

dipendenza della medesima vi sarà una Cassa delle Strade Ferrate garantita

dallo Stato, per il servizio dei titoli da emettersi a norma di questo

articolo, allo scopo di procurare allo Stato, alle provincie, ai comuni ed ai

loro Consorzi i mezzi per soddisfare gli obblighi loro rispettivamente imposti

dalla presente legge.I prestiti alle provincie, ai comuni e loro Consorzi saranno fatti dalla Cassa

predetta sopra delegazioni degli esattori delle imposte dirette, quali sono

stabilite dagli articoli 3 e 7 della legge 27 marzo 1871, n. 131.Le delegazioni non potranno essere in numero maggiore di 75, e ciascuna

delegazione non potrà importare un onere maggiore del quinto delle imposte

erariali sui terreni e fabbricati per l’anno in cui il prestito verrà

contratto.Nel computo del quinto, di cui sopra, sarà incluso l’ammontare delle

delegazioni che dallo stesso comune, o dalla stessa provincia, fossero già

state rilasciate a norma della predetta legge 27 marzo 1871, e dell’art. 17

della legge 27 maggio 1875, n. 2779.I contratti di mutuo fra le provincie, i comuni e loro Consorzi, e

l’Amministrazione della Cassa dei Deposi ti e Prestiti (Cassa delle Strade

Ferrate) andranno esclusivamente soggetti alla tassa fissa.Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad emettere ogni anno ed alienare per

mezzo della Cassa predetta tanti titoli fruttiferi 5 per cento, ammortizzabili

in 75 anni, quanti occorrano per far entrare nelle Casse dello stato la somma

di 60 milioni, giusta l’art. 24; e per procurare le somme per prestiti alle

provincie, ai comuni e loro Consorzi pel pagamento dei concorsi e delle

anticipazioni di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31.La detta Cassa verrà sottoposta alla sorveglianza diretta del Parlamento,

esercitata da una Commissione eletta annualmente, la quale alla fine dell’anno

riferirà con analoga relazione.La Cassa delle Ferrovie renderà il conto giudiziale di ogni esercizio alla

Corte dei conti. Con decreto Reale verranno stabilite le norme opportune per il

tempo, il modo ed il saggio delle emissioni; per il sorteggio ed il rimborso

dei titoli; pel pagamento dei frutti e per tutt’altro riferentesi all’andamento

amministrativo della Cassa predetta.I prestiti alle provincie, ai comuni e loro Consorzi saranno fatti dalla Cassa

predetta sopra delegazioni degli esattori delle imposte dirette, quali sono

stabilite dagli articoli 3 e 7 della legge 27 marzo 1871, n. 131. Le delegazioni non potranno essere in numero maggiore di 75, e ciascuna

delegazione non potrà importare un onere maggiore del quinto delle imposte

erariali sui terreni e fabbricati per l’anno in cui il prestito verrà

contratto.Nel computo del quinto, di cui sopra, sarà incluso l’ammontare delle

delegazioni che dallo stesso comune, o dalla stessa provincia, fossero già

state rilasciate a norma della predetta legge 27 marzo 1871, e dell’art. 17

della legge 27 maggio 1875, n. 2779.I contratti di mutuo fra le provincie, i comuni e loro Consorzi, e

l’Amministrazione della Cassa dei Deposi ti e Prestiti (Cassa delle Strade

Ferrate) andranno esclusivamente soggetti alla tassa fissa.Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad emettere ogni anno ed alienare per

mezzo della Cassa predetta tanti titoli fruttiferi 5 per cento, ammortizzabili

in 75 anni, quanti occorrano per far entrare nelle Casse dello stato la somma

di 60 milioni, giusta l’art. 24; e per procurare le somme per prestiti alle

provincie, ai comuni e loro Consorzi pel pagamento dei concorsi e delle

anticipazioni di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31.La detta Cassa verrà sottoposta alla sorveglianza diretta del Parlamento,

esercitata da una Commissione eletta annualmente, la quale alla fine dell’anno

riferirà con analoga relazione.La Cassa delle Ferrovie renderà il conto giudiziale di ogni esercizio alla

Corte dei conti. Con decreto Reale verranno stabilite le norme opportune per il

tempo, il modo ed il saggio delle emissioni; per il sorteggio ed il rimborso

dei titoli; pel pagamento dei frutti e per tutt’altro riferentesi all’andamento

amministrativo della Cassa predetta.I prestiti alle provincie, ai comuni e loro Consorzi saranno fatti dalla Cassa

predetta sopra delegazioni degli esattori delle imposte dirette, quali sono

stabilite dagli articoli 3 e 7 della legge 27 marzo 1871, n. 131.Le delegazioni non potranno essere in numero maggiore di 75, e ciascuna

delegazione non potrà importare un onere maggiore del quinto delle imposte

erariali sui terreni e fabbricati per l’anno in cui il prestito verrà

contratto.Nel computo del quinto, di cui sopra, sarà incluso l’ammontare delle

delegazioni che dallo stesso comune, o dalla stessa provincia, fossero già

state rilasciate a norma della predetta legge 27 marzo 1871, e dell’art. 17

della legge 27 maggio 1875, n. 2779.I contratti di mutuo fra le provincie, i comuni e loro Consorzi, e

l’Amministrazione della Cassa dei Deposi ti e Prestiti (Cassa delle Strade

Ferrate) andranno esclusivamente soggetti alla tassa fissa.Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad emettere ogni anno ed alienare per

mezzo della Cassa predetta tanti titoli fruttiferi 5 per cento, ammortizzabili

in 75 anni, quanti occorrano per far entrare nelle Casse dello stato la somma

di 60 milioni, giusta l’art. 24; e per procurare le somme per prestiti alle

provincie, ai comuni e loro Consorzi pel pagamento dei concorsi e delle

anticipazioni di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31.La detta Cassa verrà sottoposta alla sorveglianza diretta del Parlamento,

esercitata da una Commissione eletta annualmente, la quale alla fine dell’anno

riferirà con analoga relazione.La Cassa delle Ferrovie renderà il conto giudiziale di ogni esercizio alla

Corte dei conti. Con decreto Reale verranno stabilite le norme opportune per il

tempo, il modo ed il saggio delle emissioni; per il sorteggio ed il rimborso

dei titoli; pel pagamento dei frutti e per tutt’altro riferentesi all’andamento

amministrativo della Cassa predetta.Art.

29.

Su tutte le linee ferroviarie del Regno, le quali a partire dalla pubblicazione

della presente legge verranno costruite dallo Stato, sia per intero, sia col

concorso degli interessati nei limiti stabiliti, e che rimangono di proprietà

dello Stato medesimo, viene per effetto della presente legge costituita la

ipoteca legale a garanzia dei titoli, di cui all’articolo precedente, senza che

occorra la formalità della iscrizione.Art.

30.

I titoli ferroviari saranno inclusi separatamente nel Gran Libro, e godranno

del beneficio del deposito accordato dalla legge del 4 aprile 1856.Le cedole (vaglia o coupons) saranno trimestrali, pagabili nel Regno, e

potranno essere ricevute in pagamento delle imposte dirette. Questo pagamento

potrà farsi colle cedole del trimestre in corso e con quelle del trimestre

successivo. Le cedole (vaglia o coupons) saranno trimestrali, pagabili nel Regno, e

potranno essere ricevute in pagamento delle imposte dirette. Questo pagamento

potrà farsi colle cedole del trimestre in corso e con quelle del trimestre

successivo.Le cedole (vaglia o coupons) saranno trimestrali, pagabili nel Regno, e

potranno essere ricevute in pagamento delle imposte dirette. Questo pagamento

potrà farsi colle cedole del trimestre in corso e con quelle del trimestre

successivo. Art.

31.

Le sovvenzioni volontariamente votate dai comuni e dalle provincie per le linee

contemplate nella tabella annessa all’art. 2 sono integralmente devolute allo

Stato.In luogo però delle sovvenzioni, che riguardano la linea di cui al n. 8 della

predetta tabella, è stabilito un concorso nella spesa di costruzione della

somma di lire 10,745,000, da dividersi fra i Corpi morali interessati colle

norme di riparto fissate dall’art. 4. Le sovvenzioni votate per le linee delle

altre categorie sono parimenti devolute allo Stato fino alla concorrenza delle

rispettive quote di contributo dovute a norma della presente legge.Per sopperire al pagamento degli oneri predetti, le provincie ed i comuni

potranno valersi delle disposizioni di cui all’art. 28; e per il pagamento di

quelli che riguardano le linee di cui nella tabella annessa all’art. 2,

potranno valersi anche del termine indicato nell’art. 4.In luogo però delle sovvenzioni, che riguardano la linea di cui al n. 8 della

predetta tabella, è stabilito un concorso nella spesa di costruzione della

somma di lire 10,745,000, da dividersi fra i Corpi morali interessati colle

norme di riparto fissate dall’art. 4. Le sovvenzioni votate per le linee delle

altre categorie sono parimenti devolute allo Stato fino alla concorrenza delle

rispettive quote di contributo dovute a norma della presente legge. Per sopperire al pagamento degli oneri predetti, le provincie ed i comuni

potranno valersi delle disposizioni di cui all’art. 28; e per il pagamento di

quelli che riguardano le linee di cui nella tabella annessa all’art. 2,

potranno valersi anche del termine indicato nell’art. 4.Art.

32.

Colla legge annuale del bilancio di prima previsione del Ministero dei Lavori

Pubblici, il Governo presenterà all’approvazione del Parlamento un prospetto

degli impegni da assumere e delle somme a stanziarsi per le singole categorie,

col riparto per ciascuna linea.Art.

33.

Con legge speciale sarà provveduto alla costruzione della rete delle ferrovie

secondarie della Sardegna da eseguirsi con metodi economici.La detta legge sarà presentata al Parlamento entro un anno dall’apertura al

pubblico servizio delle ferrovie in costruzione nell’isola di Sardegna per

effetto della Convenzione approvata con legge 20 giugno 1877, n. 3910 (Serie 2a). La detta legge sarà presentata al Parlamento entro un anno dall’apertura al

pubblico servizio delle ferrovie in costruzione nell’isola di Sardegna per

effetto della Convenzione approvata con legge 20 giugno 1877, n. 3910 (Serie 2a).Art.

34.

Con legge speciale da presentarsi entro tre anni sarà provveduto alla

costruzione fra Napoli e Roma di una diretta comunicazione ferroviaria, alla

quale potranno coordinarsi le linee da Velletri a Terracina, e da Sparanise a

Gaeta, fermo per la costruzione di queste due linee quanto è disposto nell’art.

5. Art.

35.

Il Governo è autorizzato a permettere temporaneamente, e per non più di 20

anni, che sulle ferrovie private si faccia il servizio pubblico, mediante

l’osservanza delle norme e cautele che esso prescriverà, ed il pagamento delle

tasse stabilite sui trasporti ferroviari per tutto ciò che concerne il servizio

pubblico.

Quindi i Comuni interessati si costituirono in un Consorzio per presentare al Governo la richiesta di Concessione.

In riferimento alla Linea Valsavoia – Caltagirone, nella città di Caltagirone il 6 agosto 1877 venne elaborato ed approvato un progetto che prevedeva lo stanziamento da parte degli Enti Locali della somma complessiva di 2.000.000 di lire. La cifra fu ripartita tra i seguenti Comuni (in percentuale):

- Provincia di Catania: 15%;

- Comune di Catania: 12%;

- Caltagirone: 37%;

- Vizzini: 12%;

- Militello in Val di Catania: 9%;

- Grammichele: 7%;

- Scordia: 5%;

- Licodia Eubea: 3%.

Il Governo approvò lo stanziamento dei fondi necessari solo nel mese di ottobre 1881 ma con il contributo di un decimo delle spese a carico del Consorzio…

Linea da: Stazione di Fildidonna - Stazione di Militello in Val di Catania

Scordia -

Caltagirone

Km. 52,901

[Fonte: Società

Italiana per le strade ferrate della Sicilia, Ordini di servizio]

|

Società

Italiana per le strade ferrate della Sicilia |

Palermo,

li 30 Ottobre 1892. |

Luogo – Militello in Val di Catania

Linea: Catania – Caltagirone – Gela

Rotabile – Aln6681523

Amministrazione – FS

Periodo: Agosto 1995

Foto: Giuseppe Sparacio.

https://scontent-fco2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/462765232_26949801971330946_5142011969222115338_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=cf85f3&_nc_ohc=RV99BscoKMQQ7kNvwEBtaT6&_nc_oc=AdkhupxxxxsnzRng6tymUTeU2L3HKz1XFnCkoaU9Th_iCHROG7rzfh1OE6PeHUrgzIg&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-fco2-1.xx&_nc_gid=pnmmuasdu4lizbUMJP7RnQ&oh=00_AfTD5rrpG6t2EV_RVjOpDVnS6-PhUq99OhaYDYlpoXYgJg&oe=687D5884

Occupazione delle terre del feudo di Sant'Antonino nel 1955.

La foto fu scattata nel 1960 durante la festa dell’1 maggio, organizzata dal PCI.

Una festa che si svolgeva, se non ricordo male, nella contrada disegnata nella cartina,

a Sud della proprietà Baudo.

Un grande palco, dove si svolgevano i comizi, poi balli, canti e tavole addobbate.

Un bellissimo ricordo con tanta condivisione di idee e di piacevoli momenti.

https://scontent-fco2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/461835883_26795352873442524_4718854730227086444_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=cf85f3&_nc_ohc=VRYKX5Xk1IoQ7kNvwFSU6DQ&_nc_oc=AdnfBHCxjPtK9HquVMjpsGB3MehPCPbJpDnPxQ3qQWkD6PqRkwk9PIbYTfErnaY81BI&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-fco2-1.xx&_nc_gid=r5m-VfYVavKlg_bqq7uKGg&oh=00_AfTsx6M4p6e-5Kv4ts5yAbgVMBrb6F4ruDGLZ2DzEC6CAg&oe=687D6AF7

La presenza di questa antica cultura sarebbe legata alla presenza nella cittadina di Militello di piccole attività legate al cotone e all’esistenza anche di una scuola di cucito. Ricordo l’antica tabaccheria Bonaventura, posta all’angolo di Piazza San Benedetto con la via Umberto, dove un tempo era presente l’Hotel Venezia, con una ricca merceria con merce di altissima qualità.

Si sedeva davanti alla sua porta per fare le calze di cotone.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4259439544127178&id=274008326003673&set=a.831196000284900

organizzato da Pippo Colletti.

https://scontent-fco2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/463187919_26994215083556301_3886805577196192570_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=cf85f3&_nc_ohc=5eeCs5tdtVkQ7kNvwFabB3e&_nc_oc=AdnIy9OR-F9iMt4GY4bjo7mr_hoSAxKYkTKx_UA1eOmuHNQo3ln_yCPF7veM79VY_pc&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-fco2-1.xx&_nc_gid=LgfkWEDq-JnFG-5vhykrmA&oh=00_AfRTq3R4wCou1IMv5AEmUpJrgfgDPvfL_n9muBAjC7wSWw&oe=687D69EB

Foto di Santo Scire Calabrisotto

https://scontent-fco2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/462240697_26847412588236552_1518039345006037148_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=cf85f3&_nc_ohc=9CNq-P35rzYQ7kNvwEZUJl3&_nc_oc=AdnbHqwTfoKMopKVi1FPAM0ILzlUFNyYMmKzFWGEtwq9R39BFz0As_YZDGuY9XGtPoE&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-fco2-1.xx&_nc_gid=o1DF2cBmbm-71_iRIADYrw&oh=00_AfS2DdEV_Zty4NUBHn-TB9u3FdVVPU9IbzCDjAe029bZqw&oe=687D6E0B

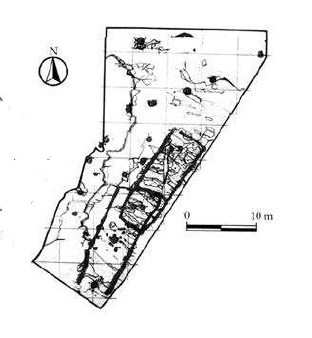

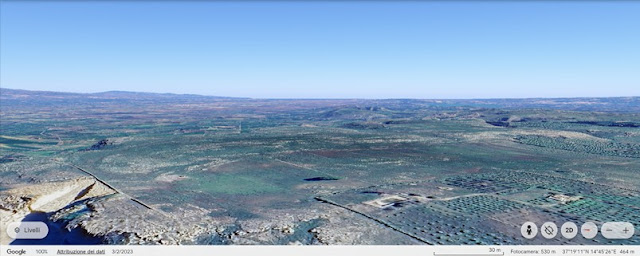

Tracce di capanne sono presenti sul Dosso Tamburaro e sulle Coste di Fiumefreddo. Ma i segni più evidenti sono presenti sull’altopiano di Fildidonna (altopiano di Fildidonna che faceva parte dell’ex feudo Francello?)

Furono rinvenute tre capanne dalla pianta allungata (rettangolare). Presentavano delle misure con una lunghezza fra i 17 – 21 metri e una larghezza tra i 4,80 – 5,40 metri.

Le tre capanne dell’antica età del rame.

(disegno di M. Puglisi)

La capanna I con una ricostruzione ipotetica

Una posizione importante per il controllo del territorio e per l’accesso al mare.

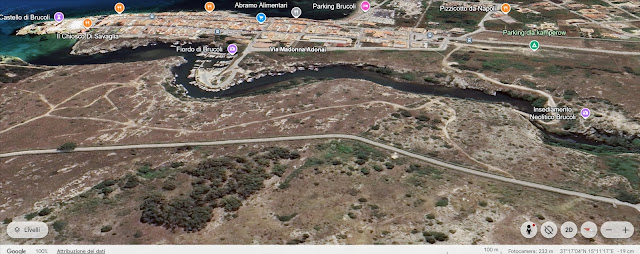

Il sito presenta capanne circolari e rettangolari che erano costruite con pietra locale.

Una disposizione planimetrica molto ordinata, espressione di una precisa organizzazione sociale.

Il villaggio è affiancato da tombe a grotticella artificiale dove furono rinvenute

ceramiche, decorate con motivi geometrici, strumenti in ossidiana e selce e oggetti in bronzo.

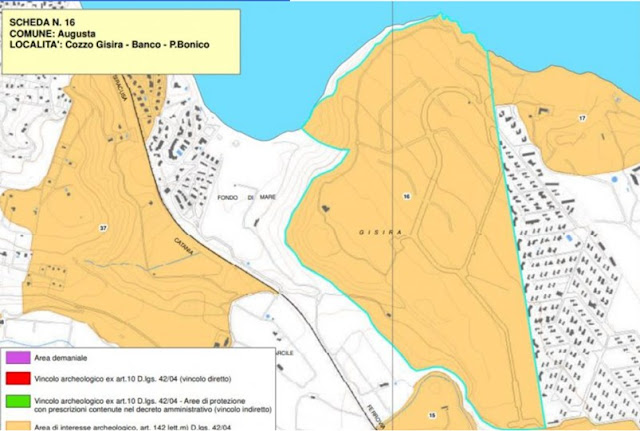

Area di interesse archeologico, art. 142 lett.m) D.lgs. 42/04

(Fonte testo scheda di rilevazione n. 16 Piano Paesistico della Provincia di Siracusa –

Beni Archeologici)

Descrizione

Sul pianoro calcareo della Gisira, a ovest di Punta Bonico, è stato individuato un insediamento preistorico. Nel corso di una campagna di scavo condotta dalla Soprintendenza di Siracusa sono stati portati alla luce resti di scavi nella roccia di età preistorica ed in particolare di un sistema di buchi che definisce due grandi capanne di forma rettangolare ad angoli arrotondati (m 5×2). Una di esse presenta tre buche lungo l’asse maggiore che dovevano servire per i pali portanti della copertura. Nelle buche, insieme alle pietre di rincalzo dei pali, sono stati ritrovati frammenti di strumenti litici (lamette, nuclei e schegge di lavorazione di ossidiana e selce) e frammenti fittili, che hanno permesso di datare l’insediamento a una fase di transizione fra il tardo Neolitico e la prima età del Rame. Su un pianoro, alle pendici del Cozzo Gisira, già Orsi aveva segnalato la presenza di buchi per pali disposti secondo un tracciato apparentemente circolare di alcune fosse ellittiche ricollegabili a un villaggio del Bronzo Antico, sulla base della ceramica e dei frammenti di industria litica castellucciani raccolti in superficie nell’area. Alcune tombe a grotticella artificiale, scoperte nella balza rocciosa sottostante, furono ricollegate a una piccola necropoli attinente al villaggio. Nei pressi furono trovati i resti di un pithos e di una vaschetta delimitata da pietre, frammenti ceramici acromi e a vernice nera, e qualche frammento di tegolone, datati alla fine del V- inizi del IV sec. a.C. E’ probabile che tali materiali indizino una frequentazione occasionale, legata forse ad un riutilizzo delle grotte preistoriche in età greca. In successive ricognizioni di superficie sono state localizzate due tombe vicine: una del Bronzo Antico con prospetto monumentale, l’altra, a tholos, databile al Bronzo medio, ma probabilmente realizzata modificando una preesistente tomba castellucciana; sullo sperone meridionale del pianoro, ai margini del vallone Porcaria, sono state segnalate due piattaforme circolari risparmiate nella roccia interpretate come altari databili all’età dei metalli. Come si deduce da dati di archivio, recenti scavi condotti dalla Soprintendenza di Siracusa, diretti dalla Dott.ssa Basile, agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, hanno messo in luce, nella stessa area, un villaggio del Bronzo Antico e alcune tombe della stessa epoca scavate nei cocuzzoli rocciosi circostanti. Alla sommità di uno dei cocuzzoli rocciosi che emergono dal pianoro è stata individuata una vasca ovale in cui confluiva una canaletta di scolo assegnabili ad età moderna. Nella zona costiera, a est del pianoro, la Soprintendenza di Siracusa negli anni Sessanta eseguì una serie di esplorazioni sul banco roccioso di Punta Bonico, mettendo in luce serie discontinue di buchi, per la maggior parte di origine naturale, ma in alcuni casi ampliati e adattati dall’uomo. La loro posizione irregolare non permise di definire i perimetri delle capanne, che si è supposto siano state più volte spostate e ricostruite. In superficie si rinvennero frammenti di strumenti litici in selce e ossidiana (lame, bulini, raschiatoi), macinelli ed accette di basalto, ceramiche a decorazione impressa e incisa di facies stentinelliana. Non lontano dal villaggio, al

margine di una cava recente, furono individuati e scavati: due tombe a fossa ovale foderata di pietre, un focolare circolare delimitato da pietre e una fossa con resti di un’inumazione, dove si raccolse una macina per triturare l’ocra. Nei pressi della linea di costa sono visibili alcune latomie i cui tagli ci riportano a età greca. Ai margini meridionali dell’ex feudo Arcile, sono stati ritrovati materiali fittili e litici attribuiti al Bronzo antico. I materiali sono costituiti da frammenti di strumenti di selce, ossidiana, basalto, e frammenti di rozza ceramica d’impasto. E’ stato ipotizzato che il villaggio si trovasse a monte della spianata, dove oggi sorge un agrumeto, e che fosse in relazione con il vicino insediamento castellucciano individuato nei pressi di Cozzo Gisira.

circa 2000 – 1400 a.C. con prevalenza della facies di Castelluccio.

Altre testimonianze archeologiche nel Territorio di Brucoli.

https://www.youtube.com/watch?v=oPi-PDdAjv4&t=176s

(1-2. rielab. da Cazzella e Maniscalco 2012; 3. da Tusa 1992).

zona d’ingresso era adibita agli usi quotidiani mentre la zona nord era riservata per la custodia delle derrate alimentari, nella fattispecie pozzetti per la conservazione dei cereali.

Resti di ceramica, non finemente lavorata, di schegge di selce e di legno fecero proporre l’ipotesi della presenza di laboratori artigianali.

In età successiva, tra il 1.200 - 1.000 a C., si ritiene che il sito possa essere stato occupato dai Sicani.

- Alla presenza di un muro perimetrale;

- Alla loro minore dimensione.

Villaggio e necropoli neolitici.

Area di interesse archeologico, art. 142 lett.m) D.lgs. 42/04

Fonte: Linee guida Piano paesistico regionale + http://map.sitr.regione.sicilia.it/gis/rest/services/Beni_Culturali

Mancavano le indicazioni per raggiungere il sito e le visite nel sito era difficili ed imprevedibili a causa del passaggio in una proprietà privata.

Mancava un progetto di funzionalità un po' come tanti altri siti del mondo antico dimenticati dalle autorità siciliane avvolte nel raggiungimento di benefici mafiosi e di casta italiana.

Una parte dei siti archeologici siciliani rimangono abbandonati e in preda all’incuria totale. Roccazzo merita il giusto valore per la sua lunga storia e per visualizzare la formazione dell’uomo durante le ere rivoluzionarie che cambiarono totalmente il modo di vivere.

07 Luglio 2024 11:43

Alla luce di nuovi ritrovamenti si fecero avanti nuove teorie.

In questo contesto archeologico importante fu il rinvenimento di un insediamento a Parma in via Guidorossi – Via La Spezia.

Il sito fu individuato nel 2006 in seguito alla costruzione di un palazzo. La prima struttura identificata fu una grande fossa polilobata, datata alla fase finale della Cultura neolitica VBQ (Vasi

(La cultura dei vasi a bocca quadrata (VBQ) fu una cultura del Neolitico medio diffusa nell'Italia settentrionale durante il V millennio a.C. Il nome deriva dalla caratteristica forma dei suoi recipienti ceramici, che presentano un'apertura quadrata invece della solita forma circolare).

Cronologia:

L’esteso sito indagato è datato alla II fase della cultura cosiddetta dei “vasi a bocca quadrata”

Località del ritrovamento:

Sito archeologico di Strada Guidorossi in Via Spezia a Parma – Provincia di Parma

Regione: Emilia Romagna

Contesto ambientale: Sepolture

Reperti esposti: I reperti non sono esposti

Stato di conservazione: Discreto

Condizione giuridica: Proprietà Stato.

Le strutture abitative presentavano una pianta rettangolare allungata e il latto corto absidato.

(Bernabò Brea et alii 2011, pp. 234-237).

Con la sconfitta si ritirò proprio a Mineo, in un territorio ricco di colline, fondandovi la sua sede.

Anche nelle contrade “Castelluzzo” e “Scordia Soprana” sono presenti delle necropoli preistoriche e protostoriche, che vanno dall’Età del Rame fino all’epoca dell’ellenizzazione e con successive presenze rupestri bizantine. Anche nella contrada “Ossini” di Militello in Val di Catania sono presenti le stesse frequentazioni su citate.

Il territorio di Militello in Val di Catania offre una continuità d’insediamenti con la presenza dell’uomo in ogni epoca. Una presenza legata alla salubrità del luogo, alla particolare conformazione altimetrica delle zone (profondi valloni a forma di canyon importanti per sistemi difensivi) ed anche alla ricchezza di sorgenti.

Si notano anche delle tombe a grotticella che furono scavate in modo agevole nel tenero calcare.

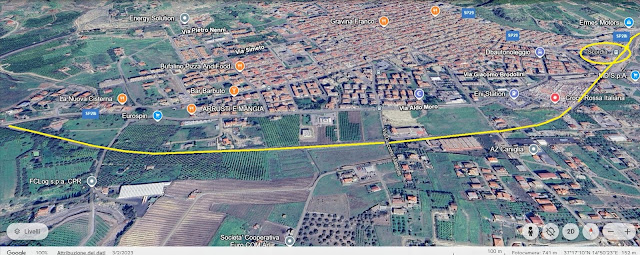

Inizio: Stazione di Fildidonna – SP 30

(Con puntini rossi: il sentiero - in giallo: la linea ferroviaria)

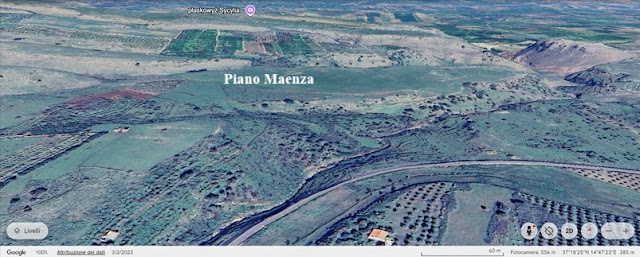

Piano Maenza si trova a circa 500 m dal sito di Fildidonna.

La connessione non è molto chiara malgrado la vicinanza.

I pochi reperti rinvenuti, moltissime tombe furono depredate dai tombaroli, non hanno permesso di sciogliere il dubbio.

In ogni caso ci sarebbe, sempre in base all’esame dei reperti rinvenuti, una diversa cronologia:

- Fildidonna databile: fine del V - IV secolo a.C.;

- Piano Maenza databile: III – I secolo a.C.

La necropoli presenta un orientamento regolare. Le fosse furono scavate con una precisa direzione Nordest- Sudovest e raggruppate in tre gruppi regolari.

Di gran rilievo sarebbero due coppie isolate, poste a circa una decina di metri dal settore principale, che ricordano le sepolture a coppia nelle edicole bizantine di Cittadella del Maccari (Vendicari- Noto). Un edicola bizantina chiusa da un elevato di pietra che finiva con copertura ad arco.

Probabilmente le due sepolture di Piano Maenza era inserite in un monumento funerario di cui purtroppo non c’è traccia.

L’esistenza di una necropoli, per altro molto vasta, si dovrebbe collegare ad un centro abitato

Un centro abitato che doveva svilupparsi sul pianoro ma l’esame in superficie non rilevò tracce di ceramiche, segni evidenti di un’area abitativa.

Lungo le balze sottostanti, costituiti da calcareniti, si aprono diversi cameroni che sono stati utilizzati, in epoche recenti, come stalle.

L’origine di questi cameroni non è chiara e dall’esame sembra che solo un ambiente rupestre fu utilizzato come cisterna mentre gli altri risultarono manomessi da interventi successivi.

Sulla parete rocciosa ci sarebbero le tracce di due tombe ad arcosolio, testimonianze dell’utilizzo del sito in epoca bizantina. Nei muri a secco, che racchiudono questi ambienti per il ricovero di animali, sono presenti dei frammenti fittili, che ad una prima osservazione, sarebbero di probabile datazione medievale.

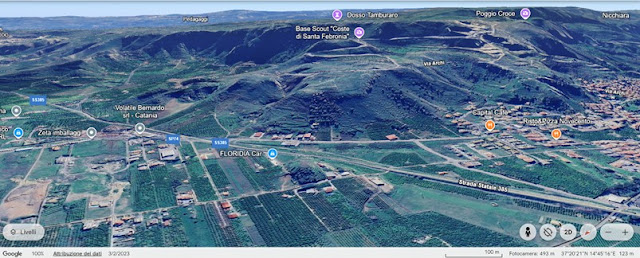

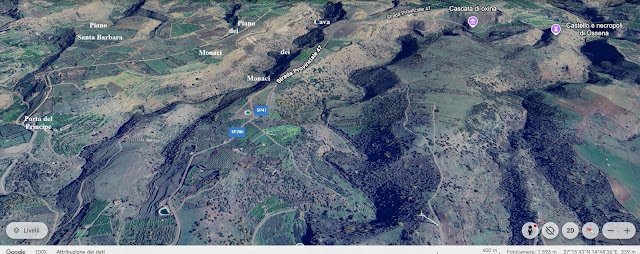

Dosso Tamburaro, così come Fildidonna, si trova sulla piattaforma o Plateau dei Monti Iblei che si affaccia sulla Piana di Catania, nella parte Sud-occidentale.

Si tratta di colline caratterizzate da profondi valloni nati dall’erosione delle acque. Nella parte sommitale di queste colline si trovano degli insediamenti costruiti sul terreno calcareo (calcareniti chiare) che un tempo era il fondale marino e che milioni di anni fa costituiva il Bacino di Caltanissetta.

Il fondale marino emerse ancora prima della nascita del vulcano Etna.

Sulla sinistra la Cava di Pietra adiacente al centro di Palagonia.

Purtroppo la Soprintendenza nella sua importante attività ha trovato innumerevoli difficoltà tra cui la mancanza di fondi, scarso personale, ecc.

La cultura è importante e quando non s’investe in essa il paese è destinato fallire. Si pensa agli armamenti e si lasciano in secondo piano aspetti sociali importantissimi come la sanità, la scuola, la cultura con le sue innumerevoli espressioni.

La Soprintendenza intervenne dopo la segnalazione dell’Archeoclub e il prof. Bryan McConnel eseguì delle prospezioni.

In una prima indagine rinvenne un sepolcro.

All’esterno il pozzetto era coperto da schegge di roccia facilmente rimovibili per permettere l’ingresso.

Probabilmente nell’area sarebbero presenti altre sepolture ma la mancanza di ricerche sistematiche non permette di svelare il dubbio.

Non molto distante da questa sepoltura si notano sul banco roccioso calcareo delle piccole canalette.

La vegetazione impedisce di poter verificare la presenza , in altre parti del pianoro, di queste canalette.

Fu individuato un altro solco, anch’esso curvilineo, che racchiudeva un ‘area maggiore. Un solco posto poco più a nord di una costruzione rurale dai muri rastremati.

Le capanne di Fildidonna avevano una superficie di circa 100 mq e la loro datazione fu possibile grazie al rinvenimento di frammenti ceramici nei solchi ripieni di terriccio. Una datazione risalente all’Età del Rame.

L’architetto Gaspare Mannoia riferì come i solchi di Dosso Tamburaro potrebbero datarsi alla successiva Età del Bronzo. Dosso Tamburaro ebbe una continuità di vita attestata dai numerosi frammenti rinvenuti in modo sparso su tutto il villaggio e soprattutto nelle aree in cui sono presenti delle sepolture monumentali.

Questo ha compromesso la stabilità degli strati superiori che, in parte, sono crollati nell'alveo torrentizio.

Una tomba presenta un ampio prospetto monumentale. È una tomba a forno e all’interno presenta una nicchia laterale. Il suo prospetto è monumentale con la parte superiore della facciata leggermente aggettante. La stessa facciata è solcata da intagli in modo da formare 11 lesene che presentano un’ampiezza diseguale.

L'importanza delle emergenze archeologiche di

Dosso Tamburaro è innegabile e i pochi resti, fortunatamente si

tutelano da soli, vista la notevole distanza con la più vicina

strada asfaltata e la loro scarsa appetibilità per i

cacciatori di tombe. Ma è bene che la conoscenza di queste realtà

archeologiche così importanti, così antiche, venga diffusa nel miglior

modo possibile così come le altre emergenze che insistono

nella vicina contrada di Fildidonna, le quali andrebbero espropriate

e recintate ma senza che se ne impedisca la visita al

pubblico poiché l'efficienza e la forza della loro

salvaguardia inizia proprio dalla conoscenza e dalla condivisione,

diffuse e condivise da tutti Queste aree, di fatto, sono abbandonate e

solo in primavera vi pascolano le mandrie ma nelle vicine

alture sono state messe a dimora impianti per la coltivazione di

fichi d'India e nei pressi di Fildidonna si trovano ampie cave per

l'estrazione della calcarenite, adatta alla costruzione dei

muri, e quindi l'allerta sulla loro tutela non è mai abbastanza.

https://www.youtube.com/watch?v=T57dGomNock

Area di interesse archeologico, art. 142 lett.m) D.lgs. 42/04

Fonte:

scheda 165 Piano Paesaggistico Regione Sicilia – Schede aree di interesse archeologico

Area di interesse archeologico, art. 142 lett.m) D.lgs. 42/0

https://www.academia.edu/video/1wJpwj

Le terre vennero usurpate dal sig. principe e divennero beni personali tanto che nel 1811 ne ricavava circa 70 onze l’anno.

Si dal medioevo era un luogo di transito poiché vi passava la strada Lentini – Militello – Palagonia – piana di Mineo e, dopo aver attraversato il feudo di Belmonte oggi Margherito, si collegava con la Catania – Piazza armerina per proseguire verso Palermo.

L’area è cosparsa di tracce che testimoniano la frequentazione umana nei vari periodi basta ricordare le carraie, le tombe preistoriche di varie epoche, grotta del Monaco luogo di eremitaggio utilizzato dai monaci francescani del vicino monastero della Targia-Batia, ecc.

Sul pianoro di Frangello sono state trovate due strutture particolari formate da fossati che, zigzagando raccordano delle fosse circolari, scalinate e nicchie. Queste strutture si trovano a cavallo della strada che da Palagonia porta a Militello.

Trattasi di trincee o camminamenti per posti di guardia infatti nella trincea a sud si trova una bassa torre a controllare a pianura sottostante.

La struttura ci richiama certi modelli di trincea in uso nel XVI-XVII secolo e la relazione con la strada è ovvia.

Ma in quale periodo furono costruite?

E’ stata ipotizzata possa trattarsi di una trincea realizzata durante la guerra franco-spagnola (1674-1678) per scongiurare che i francesi, che avevano occupato Augusta e Melilli, potessero dilagare attraverso le vie di comunicazione esistenti nella piana di Catania. Per contrastarli gli spagnoli fortificarono tutti i colli circostanti. Se l’ipotesi è confermata da studi approfonditi sarebbe l’unica oggi in Sicilia.

Per quanto riguardo il nome l’area di Frangello a confine era chiamata Quarto delle Croci per le numerose croci segnate nelle rocce affioranti e che stabilivano il limite territoriale tra i due comuni.

Nei primi anni del 1900 papa Leone XIII diffuse una lettera in cui esortava tutti i comuni di mettersi sotto la protezione della Croce. Il circolo cattolico di Palagonia si fece promotore dell’iniziativa di impiantare sul colle una croce, che secondo la tradizione era in legno. Per l’inaugurazione venne invitato don Luigi Sturzo, prosindaco di Caltagirone, che solo un paio di anni prima aveva appoggiato le rivendicazioni palagonesi tendenti ad ottenere le terre.

Lo studio geomorfologico ha messo in evidenza come il manufatto è realizzato ai bordi di un’area pianeggiante depressa, la cui origine è correlabile con una struttura a graben, ed in cui sono presenti argille marine del Pleistocene inferiore, successivamente rielaborate in ambiente lacustre ricco in melacofauna dulcicola.Questi aspetti suggeriscono la presenza di un lago ad acqua dolce, oggi scomparso. Il manufatto è interamente scavato all’interno delle calcareniti pleistoceniche, il cui spessore è di circa 5 metri e che è sottostante tali depositi. Le ialoclastiti della Formazione Poggio Vina, più o meno intensamente palagonitizzate, fungono da substrato relativamente impermeabile, come evidenziato dall’analisi petrografica. Pertanto, è ipotizzata la presenza, almeno fino all’Olocene medio-tardo, di due sistemi di acquiferi: uno consistente in un lago o zona umida, alimentato dalle acque meteoriche anche mediante un sistema di drenaggio radiale strettamente connesso con il manufatto rinvenuto; a bassa profondità è inoltre ipotizzata la presenza di un acquifero semiconfinato costituito dalle calcareniti fratturate che poggiano nell’acquitardo costituito dalle sottostanti ialoclastiti relativamente impermeabili. La ricostruzione di tale ambiente, paleoambiente infraolocenico, oggi scomparso, ben si accorda con la supposta destinazione d’uso del manufatto, identificato come un ingegnoso sistema di canalizzazione e immagazzinamento di acqua per i periodi climaticamente sfavorevoli. Infatti, la presenza di vasche collegate da trincee, insieme alla maggiore disponibilità d’acqua nel passato giustifica questa assunzione. Inoltre, a poche centinaia di metri da tale manufatto sono presenti altre due strutture circolari per la raccolta delle acque, con una cupola tutt’oggi preservata, anche se sono evidenti modifiche successive.

Particolare della vasca circolare simile a quella delle trincee.

“Varie necropoli a grotticella preistoriche e protostoriche; area di frammenti fittili.”

Area di interesse archeologico, art. 142 lett.m) D.lgs. 42/04

Fonte:

scheda 168 Piano Paesaggistico Regione Sicilia – Schede aree di interesse archeologico.

Piano Maenza e Fildidonna.

Fosso Giglio.

Catania e sul vicino Dosso Tamburaro importante zona archeologica.

…………………………………..

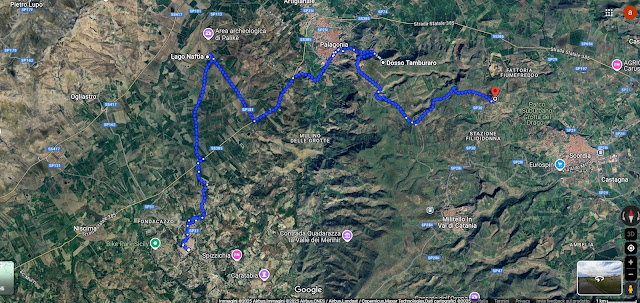

(Pianta totale del percorso in auto)

Stazione di Fildidonna

– Piano Maenza – Frangello – Poggio Santa Croce – Dosso Tamburaro

Commenti

Posta un commento