Eleonora Alvarez de Toledo e i suoi tempi - Un periodo ricco di manifestazioni di altissima cultura ma anche di gravi atti nei confronti delle donne ..La morte di Maria de' Medici, Isabella de' Medici, Leonor Alvarez de Toledo, ecc. - Enciclopedia Delle Donne - VIII Parte

Indice:

1.

Eleonora di Toledo;

2.

Bianca “Bia” dei Medici;

3. Il Duca Cosimo de’ Medici ed

Eleonora Alavrez di Toledo; La Famiglia Alvarez – L’Eleganza di Eleonora

4. La vita – Le Ville Medicee – I Palazzi

- Il Figlio Antonio de’ Medici;

5. La Figlia Maria de’ Medici – Il suo

ritratto – La sua morte misteriosa: Uccisa dal padre ?

6. La Figlia Lucrezia – La sua morte

per Tubercolosi;

7. La Morte di Eleonora di Toledo e

degli altri figli: Giovanni, Garzia

La

Discendenza

8. Francesco I de’ Medici;

9. Leonora Alvarez de Toledo, nuora e

nipote di Eleonora di Toledo, fu uccisa da Pietro de’ Medici ?

10. Isabella de’ Medici – Le sue

residenze – Le Passioni: la musica, l’arte – Il Marito Paolo Giordano I Orsini,

duca di Bracciano – L’amante Troilo Orsini

- Madalena Casulana, la prima compositrice e cantante donna della storia

- Video :

Concerto delle Donne – I rapporti (lettere) con il marito Paolo

Orsini;

11. Giovanna d’Austria (D’Asburgo)

sposa Francesco I de’ Medici – Le feste per il matrimonio;

12. Eleonora degli Albizzi e Cosimo I

de’ Medci – Un amore contrastato – L’uccisione da parte di Cosimo I di Sforza

Almeni - Il palazzo Almeni e le sue

opere d’arte;

13. La gravidanza di Giovanna d’Austria

– Isabella de’ Medici e gli Speziali;

14. Camilla Martelli e Cosimo I de’

Medici – Il quadro di Camilla Martelli (?) a Saint Louis – Camilla sposa Cosimo

I – La figlia Virginia – Casa Martelli e i suoi segreti – I Bardini;

15. La Nomina di Cosimo I de’ Medici a

Granduca – I simboli del potere;

16. La Spedizione in Oriente;

17. Francesco I de’ Medici, Giovanna d’Austria

e.... Bianca Cappello; Il Santuario di Loreto;

18. La Congiura Pucci contro i Medici;

19. 1575, Nuova Congiura contro i

Medici da parte di Orazio Pucci – Il carnevale del 1575 e i suoi canti – Video; I Canti del 1400 (Angelo Branduardi e Camerata

Mediolanense) – Le Pasquinate su

Isabella;

20. Isabella nel 1574 – 1576 – I rapporti con Troilo – Troilo, condannato da Francesco I, si rifugiò in Francia – la morte della cugina di Isabella, Leonora di Toledo (uccisa dal marito ?) – Leonora di Toledo moglie di Pietro I de’ Medici;

21. L’uxoricidio di Leonora;

22. Isabella dopo la morte di Leonora –

La morte di Isabella ? – Fu uccisa dal

marito ? – Le ricerche - Due dei tanti

delitti “d’onore” del tempo ?

23. L’uccisione di Troilo, raccontato

dal sicario Tremazzi da Modigliana;

24. Giovanna d’Austria – La nascita di

Filippo e la tragica morte della madre per una caduta dalle scale, morì anche

il bambino che aveva in grembo;

25. Francesco I sposa Bianca Cappello –

Bianca Cappello a corte – Gli orti Orcellari

- Il palazzo di Bianca Cappello e il cunicolo sotterraneo – La Magia

26. L’Accoglienza del primo

ambasciatore d’Oriente;

27. Bianca Cappello e il suo desiderio di avere un

erede;

28. Francesco I e l’Alchimia – Uno studio

condiviso dalla moglie ? – La ricerca di un antidoto contro il veleno degli

scorpioni (aveva 10.000 scorpioni);

29. La morte di Francesco I e Bianca

Cappello – Furono avvelenati ? – Le ricerche tossicologiche –

................

1.

Eleonora

di Toledo

Cosimo I de’

Medici

(Firenze, 12

giugno 1519; Firenze, 21 aprile 1574)

Artista:

Alessandro Allori

(Firenze, 31

maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607)

Datazione: ?

Pittura: Olio su tavola

Misure: (86

x 65) cm – Collocazione: ?

2. Bianca “Bia” de’ Medici

Intorno al 1536 nacque Bianca,

soprannominata “Bia”, figlia naturale di una relazione di Cosimo I de’ Medici

con una dama fiorentina di cui non si conosce il nome. Una bambina avuta prima

del matrimonio del Eleonora di Toledo.Nella sua vita Cosimo I ebbe ben 16

figli in 55 anni: tre figli naturali, undici da Eleonora di Toledo e due dalla

seconda Camilla (o Cammilla) Martelli.

Un aspetto da mettere in rilievo è legato all’amore che il padre riservò a

tutti i figli a prescindere dalla loro nascita naturale o meno.Bianca fu la primogenita di Cosimo e

la sua immagine fu scoperta durante il restauro del ritratto di Maria Salviati

(1499 – 1543) madre di Cosimo I.Nell’operazione di sverniciatura del

dipinto risaltò la figura di una piccola bambina.

Maria Salviati ritratta con Bianca

(secondo alcuni storici si tratterebbe di Giulia de’

Medici o

Cosimo I de’ Medici)

(Artista: Pontormo, vedi sopra

Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa

Misure: (8,8 x 7,13) cm

Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)

Acquisizione del dipinto ?

Maria Salviati tiene delicatamente con la sua mano

destra la mano (destra) della bambina che la critica storica ha spezzo identificato con un

bambino.La piccola figura è vestita da bambina ed ha un acconciatura

che è tipica degli anni trenta e quaranta del 1500, con piccoli riccioli che le

circondano il viso.La bambina poteva essere una delle nipoti della

Salviati: Bia, Maria, nata nel 1540 e Isabella nata nel 1542. Le ultime due

figlie nate dal matrimonio di Cosimo I con Eleonora di Toledo.La nonna Salviati morì nel dicembre 1543 e Maria ed

Isabella erano troppo giovani rispetto alla figura che appare nel quadro dato che

Maria aveva solo tre anni ed Isabella un anno d’età. Esaminando la figura della

piccola bambina si potrebbe proporre un’età di cinque o sei anni.Edward S. King nel 1940 identificò la piccola figura

del quadro con Cosimo I de’ Medici da bambino. Ci fu subito una critica da

parte di Bernhard (Bernard) Berenson secondo il quale la figura era quella di

una bambina. Il quadro apparteneva a Riccardo Riccardi e nel 1955 Herbert

Keutner trovò in un inventario dei beni del Riccardi, risalente al 1612, la

seguente voce:"Un

dipinto di una braccia e mezza della signora Donna Maria Medici con una

bambina, per mano di Jacopo da Puntormo". Questa

importante fonte storica, anche se non riportava una descrizione dettagliata,

non fece cambiare a Edward S. King e ad

altri storici come Janet Cox-Rearich la loro tesi secondo la quale la piccola

figura era quella di un bambino ed esattamente di Cosimo I.Maria

Salviati è raffigurata nel ritratto come una signora anziana e non come una

giovane donna di circa 25 anni (Alla nascita del figlio Cosimo I, la donna era

ventenne). Non sarebbe

stata raffigurata come una vedova poiché non ave ancora perduto il marito,

Giovanni de’ Medici delle Bande Nera.La piccola

figura ha i capelli rossi, una piccola bocca con le labbra piene e imbronciate

e un delicato naso rotondo. Cosimo I aveva una bocca ampia, composta da due

labbra sottili e “un naso aquilino con il suo profilo curvo prominente.

Perché Cosimo I raffigurato con un abitino femminile ?”

Cosimo I

de’ MediciN Nel 2006 Gabrielle Langdon

identificò la bambina del quadro con Giulia de’ Medici

(Firenze, 5 novembre 1535 – Firenze,

1588 circa), figlia naturale del Duca Alessandro de’ Medici (1511 – 1537). Nacque due anni prima della morte del padre e

fu allevata prima nel monastero di san Clemente a Firenze e successivamente da

Maria Salviati.

Fu legittimata dal casato dei Medici

e malgrado sia stata accudita dalla Salviati, c’era un rapporto di parentela

lontano per essere ricordato in un quadro.

C’è da dire che il duca Alessandro de’

Medici era figlio naturale di Lorenzo II de’ Medici, nipote di Lorenzo il

Magnifico (alcuni storici considerano Alessandro figlio del cardinale Giulio

de’ Medici che successivamente sarebbe diventato papa Clemente VI).

Lorenzo II de’ Medici avrebbe avuto

una relazione con una serva mulatta di casa Medici, identificata come Simonetta

da Collevecchio (Collevecchio in Sabina), secondo altre fonti con una contadina

romana.

La prima versione sembrerebbe la più

accreditata dato che il duca Alessandro per la sua carnagione era

soprannominato “Il Moro”.

Alessandro

de’ Medici “Il Moro”Arista:

Bottega del Bronzino (1503 – 1572)Pittura:

Olio su latta – Datazione: 1565/1569Misure (16 x

12,5) cm – Collocazione: Uffizi- Firenze

Giulia de’ Medici ereditò dal padre

i capelli neri scuri e aveva una bocca molto ampia con un labbro superiore

sottile e quello inferiore pieno.

Giulia de’

Medici

Giulia de’

Medici

Arista:

Alessandro Allori

Pittura:

Olio su tavola – Datazione: 1559

Misure: - Collocazione: Uffizi – Firenze

Sempre la storica Gabrielle

Langdon sostenne che il ritratto di Bia fosse

quello eseguito da Agnolo Bronzino nel 1545.

Bia secondo

la storica Langdon

La sua tesi sarebbe legata all’abito

di raso bianco e alla collana di perle metafore del nome Bianca.La collana di

grandi perle bianche era uno dei principali simboli del casato dei Medici fin

dal 1540. Molte donne del Casato dei Medici sono infatti raffigurate nella

pittura con vistose collane di perle. Secondo alcuni storici una sola metafora

era usata per un nome femminile nel Medioevo e nel Rinascimento ed era quella

del fiore della Margherita da cui derivata il nome di Margaret. Il fiore era

infatti ricamato sugli abiti o faceva parte dei gioielli della dinastia dei

Valois in Borgogna e degli Asburgo nei Paesi Bassi spagnoli. Altri esempi:

- - Il ginepro

non aveva nessun collegamento con il nome di Ginevra. In tutto il Medioevo e il Rinascimento l’albero di

ginepro era considerato il simbolo del dolore e del lutto e fu spesso aggiunto

nei ritratti delle vedove;

- - L’ermellino

non aveva nessun collegamento con il nome “ Gallerani” ed era il simbolo della

dinastia napoletana di Aragona. Bia era una bambina molto vivace,

affettuosa ed allegra, amata da tutti anche dai funzionari di corte. Aveva un

legame molto forte con la nonna Maria Salviati che l’adorava e l’amava

moltissimo.

In una delle sue lettere la stessa

Maria Salviati scrisse al figlio Cosimo I, che si trovava ad Arezzo, nel luglio

1540:"Nessuna notizia da riferire ...

[L] a Lady Bia è il conforto di questa Corte".

Nel 1542 Cosimo I fece un nuovo viaggio ad Arezzo, città che rientrava nei

possedimenti fiorentini, e volle con sé la figlia prediletta. Durante il

viaggio di ritorno la bambina s’ammalò. Una febbre che si fece via via sempre più grave, che la portò a una

rapida morte. Aveva cinque anni...chiuse i suoi piccoli occhi l’uno marzo 1542

e venne sepolta nella basilica di San Lorenzo. Tutti a corte piansero la

perdita di Bia

...............................

3. Cosimo ed Eleonora

Cosimo I de’ Medici era alla ricerca

di una sposa in grado di riuscire a dare una discendenza al casato e nello

stesso tempo in grado di rafforzare la sua posizione politica. Aveva chiesto la

mano di Margherita d’Austria, vedova del duca Alessandro de’ Medici assassinato

dal cugino Lorenzaccio.

Margherita d’Austria. figlia di

Carlo V d’Asburgo, mostrò delle reticenze e il padre aveva per lei altri

progetti matrimoniali.

L’imperatore non volle inimicarsi

Cosimo I e gli propose in matrimonio una delle figlie del ricchissimo vicerè di

Napoli, Don Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga, uno dei personaggi più importanti

della penisola.

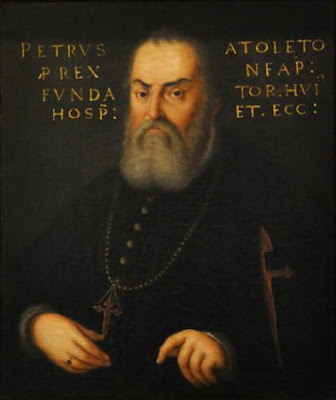

Don Pedro

Alvarez de Toledo(Ritratto –

Autore: Sconosciuto – Datazione: XVI secolo ?Pittura:

Olio su tela – Misure: (80 x 66) cmCollezione:

Museo Nazionale Certosa di San Martino – Napoli)

Il motto

latino degli Alvarez de Toledo

Tu in ea et ego pro ea

Tu in lei e io per lei / Dio

nella patria e io per la patria

Don

Pedro Alvarez de Toledo con le insegne dell’Ordine di Santiago

(Ritratto

– Autore: Tiziano

Tiziano

Vecellio di Gregorio conosciuto come Tiziano

Pieve

di Cadore – Belluno, 1477/1490; Venezia, 27 agosto 1576)

Pittura:

Olio su tela – Datato: 1542 – Misure: (139,5 x 117,5) cm

Collezione:

Pittura Statale Bavarese- Monaco di Baviera - Germania

Il Palazzo/Torre

di Don Pedro Alvarez e della sua famiglia a Pozzuoli (Napoli)

Achille

Vianelli (1803 – 1894)

Veduta di

Pozzuoli con la Torre di Don Pedro Alvarez

Matita su

carta (23,3 x 34) cm – datato 27 marzo 1824

Napoli –

Museo di San Martino

Achille

Vianelli (1803 – 1894) - Pozzuoli

Veduta del

Palazzo/Torre di Don Pedro Alvarez dal Largo della Malva

Datato: 1820

circa – Matita e inchiostro su carta (23,3 x 34) cm

Napoli –

Museo di San Martino

Il vicerè

operò la ricostruzione di Pozzuoli devastata dall’eruzione del Monte Nuovo.Oltre al

Palazzo Vicereale di Napoli edificò, nel Rione Terra, una edificio cheabitava nei

suoi momenti di riposo. Una costruzione che, nel tempo, ha subitovari

rimaneggiamenti a causa di crolli.Pozzuoli -

Monte Nuovo

Napoli - Palazzo del Vicerè

Il vicerè, informato da Carlo V,

propose in moglie a Cosimo I de’ Medici la figlia primogenita Isabella Alvarez

de Toledo y Osorio. La dote richiesta

dal padre di Isabella era troppo onerosa e il diplomatico mediceo Niccolini

descrisse Isabella comeBrutta e

notoriamente sciocca

per cui l’idea matrimoniale svanì.

La giovane Isabella si sposò quindi con Giovan Battista Spinelli, Duca di Castrovillari

e Conte di Cariati. Il cuore e il pensiero di Cosimo I

de’ Medici erano rivolti alla figlia minore di Don Pedro, Eleonora. Il suo volto,

la sua dolcezza e raffinatezza erano rimasti impressi nel cuore di Cosimo

durante quella fortunata visita diplomatica. Castana e con gli occhi nocciola, aveva il viso di un ovale perfetto, i lineamenti dolci e pieni di un'innata maestà, come d'altronde traspare anche dai suoi ritratti. Quattro anni dopo, il 29 marzo 1539,

Eleonora allora diciassettenne, si stipulò il matrimonio per procura con la

consegna dell’anello.

Eleonora giunse a

Napoli e l’11 giugno salpò dalla città accompagnata da fratello Garcia

con sette galere al seguito. Sbarcò a

Livorno la mattina del 22 giugno 1539 con un elegante vestito nero di raso “

tutto pieno di gran punti d’oro, così in testa et col colletto”, e incontrò

Cosimo I a Pisa (o vicino la città).

Eleonora di ToledoRitratto del Bronzino

Eleonora manifestava un’eleganza austera che la

collocava lontano dal gusto italiano e

fiorentino di quegli anni in cui la manifattura tessile era in crisi. Fu il

grande artista Bronzino, (Agnolo

di Cosimo / Agnolo Bronzino - Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ;

Firenze, 23 novembre 1572), che l’immortalò nei suoi meravigliosi dipinti che

gli valsero l’entrata come artista della Corte Medicea.

Dettaglio del

ritratto del Bronzino

Nell’opera “Trinità”

del pittore Alessandro Allori

(Cappella di San

Luca – Basilica della SS. Annunziata – Firenze

Firenze – Basilica

della SS. Annunziata

Cappella di San

Luca – Basilica SS Annunziata – Firenze

Fu il frate

servita e scultore Giovanni Angelo Montorsoli a suggerire a

Vincenzio Borghini

e Giorgio Vasari di dare nuova vita alla

Compagnia del

Disegno, con il beneplacito di Cosimo I de’ Medici.

L’antico Capitolo

del convento fu adibito a sacello e luogo di

preghiera della

risorta Compagnia sotto il titolo di

Compagnia e

Accademia del Disegno.

Qui vennero

sepolti numerosi artisti, da Pantormo a Cellini,

dallo stesso

Montorsoli ad Andrea Sansovino. L’ultimo fu

Lorenzo Bartolini

nel 1848.

Il vecchio altare della Cappella di San Luca presenta la

tela della SS. Trinità di Alessandro Allori (1571).

Il quadro presenta, in basso, due ritratti di accademici: Pontormo, a

sinistra, e

il Bronzino, a destra. L’Allori volle dedicare il quadro a questi

due grandi maestri e in particolare al Bronzino che considerava come

padre adottivo. Questi ritratti,

come gli altri affreschi, furono rovinati da

antiche scritte e graffiti

L’eleganza di Eleonora di Toledo era lontana dal gusto

italiano.

Lucrezia Panciatichi

Autore – Il Bronzino

Ritratto – Pittura: olio su tavola – datazione: 1540 circa

Misure: (102 x 85 ) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze

Dettaglio

Donna Lucrezia è rappresentata con un sontuoso vestito rosso che è

ornato da pizzi, nella parte superiore, e da una cintura con pietre

preziose.

Le maniche hanno un gonfio sbuffo arricciato nella parte superiore

mentre in quella inferiore sono aderenti e, com’era abitudine,

estraibili e tenute da lacci.

Indossa due collane ed una di queste reca la scritta:

“amour dure san fin”

Le cui parole si sviluppano in modo che possono essere lette da

una parte all’altra, senza interruzioni….. facendo assumere al motto

una sua continuità:

Dure sans fin amour.. Sans fin amour dire

Dopo un breve soggiorno a Pisa, Eleonora e Cosimo partirono per Firenze fermandosi alcuni

giorni alla Villa di Poggio a Caiano.

I Il 29 giugno (domenica) ci fu l’ingresso solenne della

duchessa Eleonora Alvarez de Toledo Firenze dalla Porta al Prato e il

matrimonio ufficiale fu celebrato nella Chiesa di San Lorenzo con una solenne

celebrazione seguita da sfarzosi festeggiamenti.

Firenze - Porta al Prato

Nel suo ingresso nella città indossava un elegante vestito color cremisi ricamato a

filo d’oro. Un abito che esaltava la sua carnagione colore alabastro.

Il matrimonio, malgrado la sua fredda origine

politica, fu d’amore. Una coppia molto

affiatata, unita da passioni comuni ed anche equilibrata nei comportamenti.

Eleonora nella sua vita coniugale badava

all’abbigliamento del marito, dei figli, dei vari dipendenti che lavoravano per

i Medici, alla cura e il rinnovamento degli arredi nelle varie residenze.

Naturalmente il ricco e raffinato abbigliamento richiedeva l’uso di stoffe di vario tipo che

venivano scrupolosamente registrare dai funzionari del Guardaroba che

riportavano nei registri le loro quantità,

provenienze e destinazioni. Un registro che era anche sotto il controllo

di Eleonora.

Le stoffe erano la grande passione della donna e

l’importante centro manufatturiero di Firenze era in grado di rispondere ai

suoi desideri e domande.

Una figura importante nella città che diede prestigio

all’attività manufatturiera che aveva perduto negli anni l’antica importanza.

Dal

punto di vista storico nelle varie corti, alla “donna di casa” spettava il compito di scegliere le stoffe per

l’abbigliamento della famiglia e anche della servitù. E nella grande Firenze e

nel Granducato, l’eleganza era una delle tante manifestazioni di ricchezza

sociale e nello stesso tempo era un modo

di pubblicizzare il benessere del commercio fiorentino.

Il

guardaroba di Donna Eleonora doveva quindi rispondere alle diverse esigenze

della vita politica di corte secondo le stagioni.

Le varietà e i tessuti adoperati da Donna Eleonora ?

Come testimoniano le fonti i colori preferiti era il

grigio, il tanè (un marrone dorato), il bianco oltre ad altri colori che s’accompagnavano

a ricami in oro e argento.

Gli abiti di colore rosso, molto vivo, erano quelli più numerosi nel suo guardaroba.

Un abito colore rosso cremisi )o chermisi) (colore rosso

vivo prodotto dalle cocciniglie), simbolo di regalità, le fu confezionato

subito dopo il parto di don Garzia, nel 1547 ed usato per occasioni ufficiali e

di rappresentanza.

Scriveva nel Cinquecento Monsignor della Casa nel suo “Galateo”:

“Et

sappi che in molte città pure delle migliori non si permette per le leggi che

il ricco possa gran fatto andare più splendidamente vestito che non può il

povero: perciò che a’poveri pare di ricevere oltraggio quando altri, eziandio

pure nel sembiante, dimostri sopra la loro maggioranza”.

Giovanni

della Casa

(Monsignor

Della Casa/Monsignor Dellacasa)

(Borgo

San Lorenzo, 28 giugno 1503; Montepulciano, 14 novembre 1556)

Letterato,

Scrittore e Arcivescovo cattolico)

(Artista:

Pontormo; 1494 – 1557)

(Pittura;

olio su tavola – Datazione: 1541/1544 – Misure: (78.9 x 102)cm;

Collocazione:

National Gallery Art of Washington – USA)

A

Firenze vennero promulgate leggi “Suntuarie” sin dal 1546, proprio da

Cosimo I.

“Rinovatione

della provisione sopra la prohibitione delle perle gioie, canutiglie, e ricami,

Firenze, 1602”.

Rinnovava

un analogo provvedimento emesso a Firenze il 30 luglio 1593 e precedenti.

Le Leggi Suntuarie

erano dei dispositivi legislativi che avevano lo scopo di

limitare il consumo

legato all’ostentazione del lusso, in particolare alla moda

maschile e

femminile. Regolava anche l’abbigliamento di determinati gruppi sociali

obbligandoli ad

indossare spesso dei segni distintivi.

A Firenze sin dal

1330 furono emanate dalla Repubblica diverse leggi

Suntuarie per giungere al 19 ottobre 1546 con la legge

“Sopra il vestire

abiti et ornamento delle donne ed uomini della città di Firenze”.

Leggi che furono

emanate proprio da Cosimo I de Medici per combattere

il lusso

eccessivo.

Esistevano guardie

delegate al controllo delle disposizioni emanate, che a volte potevano entrare

nelle case o raccogliere denunce premiando il denunciante. Le reazioni delle

donne, bersaglio preferito dei legislatori, furono a volte di esplicita

protesta, a volte di furbi accomodamenti, come quando nascondevano lo strascico

con spille per poi scioglierlo alla prima occasione favorevole.

Leggi che decaddero

negli anni successivi soprattutto nel Settecento

Le

stoffe erano la grande passione di Eleonora, probabilmente anche condivisa dal

marito Cosimo I, a tal punto che scommetteva su di loro. Singolare

l’avvenimento in cui si misero pezzi di raso o di broccati come premio per

indovinare la nascita di un futuro bambino/a.

“ Dalla

Signora Duchessa una pezza di teletta d’argento con opera…disse haver

guadagnata al Luccino a’mastio et femina più mesi sono…”

È

una nota del 1555 che riporta come Donna Eleonora vinse un drappo di stoffa

pregiato per aver indovinato il sesso di un nascituro/a.

Questa

sua passione determinò la nascita in un laboratorio di tessitura a palazzo

Vecchio di Firenze che controllava personalmente. Naturalmente

c’erano degli impiegati, maestranze che avevano nella città una lunga

tradizione culturale. Il

laboratorio era diretto da una donna, madonna Francesca di Donato,

Probabilmente

la presenza delle leggi suntuarie impedì, per certi versi, a Donna Eleonora di

vestire secondo i suoi desideri. Nella vita quotidiana, di tutti i giorni,

vestiva con abiti non troppo sfarzosi mentre

alla presenza degli ambasciatori o di personalità straniere,

l’abbigliamento mostrava ricche stoffe fiorentine con colori brillanti. Un abbigliamento che doveva dimostrare la

ricchezza della famiglia e la grandezza del Granducato. Tessuti

che non dovevano essere a tinta unita per cui si ricorreva a stoffe pregiate e

dotate di una grande manifattura che nasceva dal laboratorio del Palazzo.

La

veste indossata da Eleonora nel famoso ritratto del Bronzino è un documento

unico di questo genere di ufficialità, dove la personalità di Eleonora è quasi

in ombra per sottolineare il suo rango e la sua forza. Una testimonianza

incredibile delle pregiatissime stoffe fiorentine, lavorate con tecniche sopraffine

e realizzate nella metà del Cinquecento.

Donna Eleonora di

Toledo con suo figlio Giovanni de’ Medici

(Artista:

Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino

Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23

novembre 1572

Ritratto datato:

1544/1545 – Olio su tavola – Misure (115 X 96) cm

Collezione: Uffizi

- Firenze

Scheda della

Dott.ssa Marina Minelli

Nel catalogo della

mostra che nel 2010 Palazzo Strozzi ha dedicato al pittore

Bronzino – Analisi

del dipinto

L'abito appare come un velluto operato,

broccato, su un fondo di raso di seta bianco, con i grandi motivi a melagrana

in broccato d’oro a bouclé, uno dei quali perfettamente composto al centro del

corpetto, quasi come un emblema. La melagrana, simbolo di fertilità, allude alla sua fecondità, ma è emblema

anche della unione di una famiglia, così come per Isabella di Spagna, consorte

dell’imperatore Carlo V.Un ritratto ufficiale all’ennesima potenza, frutto di uno studiato disegno

politico e soprattutto, un incredibile pubblicità per l’industria fiorentina

della seta, in grande ripresa in quegli anni.

Ma

stranamente Eleonora questo abito non lo ha mai avuto.

Il modello è un classico modello alla spagnola del suo guardaroba, con scollo

squadrato, con rete dorata per le spalle e ornata di perle in abbinamento con

la reticella dei capelli, Un modello realizzato da una “tessitora” spagnola,

maniche con tagli per intravedere la camicia di seta bianca a sbuffi e disegni

ad arabeschi. Ma la stoffa con il quale è realizzato non faceva parte del

suo guardaroba, come si evince dai documenti, dove nessun broccato con pelo

nero, colore non amato da lei, appare.

Con molta probabilità al Bronzino fu consegnata dalla stessa Eleonora, o dal

funzionario del Guardaroba, una pezza di stoffa broccata che doveva ritrarre

nel dipinto e rappresentare ufficialmente la migliore produzione cittadina

È

conservato nel museo del Bargello di Firenze un drappo di velluto operato, che

presenta lo stesso disegno di quello ritratto da Bronzino, a testimonianza del

fatto che fosse ritenuto uno dei più bei tessuti mai realizzati a Firenze.

O Oltre

al disegno, innovativo per l’epoca, con dettagli arabescati desunti dal

repertorio turco, la qualità della lavorazione era significativa delle capacità

manifatturiere fiorentine, che dovevano essere evidenziate grazie alle precise

pennellate del pittore. Secondo

gli studi della Dott.ssa Isabella Chiappara Soria, Eleonora indossava nel

quadro una sottana così ricca da fare dimenticare che il capo era nato nel

primo ‘500 come abito di sotto.

Le

sue maniche aderenti e staccate lo provano indiscutibilmente.

D'altra

parte a testimoniare la decisa predilezione della Duchessa per questa tipologia

è la sua presenza massiccia nei "Giornali di entrata ed uscita" della

Guardaroba che, redatti dal 1544, documentano esaustivamente il suo gusto. La sottana del ritratto è realizzata in un tessuto rarissimo e preziosissimo,

sicuramente realizzato dalle manifatture fiorentine, e del quale forse c'è

anche traccia in una nota di acquisto dello stesso Cosimo per un drappo simile

il 31 gennaio 1543 per la considerevolissima somma di 296 doppioni d'oro. Si

tratta di un tessuto di velluto controtagliato nero su teletta d'argento,

broccato di ricci d'oro e d'argento che presenta il classico motivo della cosiddetta “melograna”. Un tessuto che era

un vanto per le manifatture cittadine, le sole in grado di realizzare un lavoro

così difficile e complesso, ma anche armonioso ed elegante, oltre che

preziosissimo per l'altissima qualità dei materiali usati. Un vero capolavoro

che la Duchessa ostenta anche in nome e per conto dei suoi sudditi, così come

l'enorme diamante tagliato a tavola che le pende da una collana di

impareggiabili perle di inusitata grandezza. Il diamante, come le collane di

perle e la ricchissima cintura a rosario, tutti gioielli che sarebbero rimasti

patrimonio famigliare, sono il primo esempio, non solo di un rinnovato gusto

per il gioiello ricco e vistoso, ma anche di quel suo uso strumentale ad una

immagine di apparato di Stato che ne caratterizza la presenza in tutta la

ritrattistica dinastica di antico regime. Ma tutto il ritratto trasuda lusso ed

ostentazione, nel quale tutto partecipa a darci un senso di alterità: dalla

bellezza algida della Duchessa, a quel materiale pittorico che sembra esso

stesso fatto di pietre dure, a quella levigatezza delle superfici che ancora

oggi incanta chi lo ammira agli Uffizi.

Maria Salviati ritratta con Bianca

(secondo alcuni storici si tratterebbe di Giulia de’

Medici o

Cosimo I de’ Medici)

(Artista: Pontormo, vedi sopra

Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa

Misure: (8,8 x 7,13) cm

Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)

Acquisizione del dipinto ?

Maria Salviati tiene delicatamente con la sua mano

destra la mano (destra) della bambina che la critica storica ha spezzo identificato con un

bambino.La piccola figura è vestita da bambina ed ha un acconciatura

che è tipica degli anni trenta e quaranta del 1500, con piccoli riccioli che le

circondano il viso.La bambina poteva essere una delle nipoti della

Salviati: Bia, Maria, nata nel 1540 e Isabella nata nel 1542. Le ultime due

figlie nate dal matrimonio di Cosimo I con Eleonora di Toledo.La nonna Salviati morì nel dicembre 1543 e Maria ed

Isabella erano troppo giovani rispetto alla figura che appare nel quadro dato che

Maria aveva solo tre anni ed Isabella un anno d’età. Esaminando la figura della

piccola bambina si potrebbe proporre un’età di cinque o sei anni.Edward S. King nel 1940 identificò la piccola figura

del quadro con Cosimo I de’ Medici da bambino. Ci fu subito una critica da

parte di Bernhard (Bernard) Berenson secondo il quale la figura era quella di

una bambina. Il quadro apparteneva a Riccardo Riccardi e nel 1955 Herbert

Keutner trovò in un inventario dei beni del Riccardi, risalente al 1612, la

seguente voce:"Un

dipinto di una braccia e mezza della signora Donna Maria Medici con una

bambina, per mano di Jacopo da Puntormo". Questa

importante fonte storica, anche se non riportava una descrizione dettagliata,

non fece cambiare a Edward S. King e ad

altri storici come Janet Cox-Rearich la loro tesi secondo la quale la piccola

figura era quella di un bambino ed esattamente di Cosimo I.Maria

Salviati è raffigurata nel ritratto come una signora anziana e non come una

giovane donna di circa 25 anni (Alla nascita del figlio Cosimo I, la donna era

ventenne). Non sarebbe

stata raffigurata come una vedova poiché non ave ancora perduto il marito,

Giovanni de’ Medici delle Bande Nera.La piccola

figura ha i capelli rossi, una piccola bocca con le labbra piene e imbronciate

e un delicato naso rotondo. Cosimo I aveva una bocca ampia, composta da due

labbra sottili e “un naso aquilino con il suo profilo curvo prominente.

Perché Cosimo I raffigurato con un abitino femminile ?”

Cosimo I

de’ MediciN Nel 2006 Gabrielle Langdon

identificò la bambina del quadro con Giulia de’ Medici

(Firenze, 5 novembre 1535 – Firenze,

1588 circa), figlia naturale del Duca Alessandro de’ Medici (1511 – 1537). Nacque due anni prima della morte del padre e

fu allevata prima nel monastero di san Clemente a Firenze e successivamente da

Maria Salviati.

Fu legittimata dal casato dei Medici

e malgrado sia stata accudita dalla Salviati, c’era un rapporto di parentela

lontano per essere ricordato in un quadro.

C’è da dire che il duca Alessandro de’

Medici era figlio naturale di Lorenzo II de’ Medici, nipote di Lorenzo il

Magnifico (alcuni storici considerano Alessandro figlio del cardinale Giulio

de’ Medici che successivamente sarebbe diventato papa Clemente VI).

Lorenzo II de’ Medici avrebbe avuto

una relazione con una serva mulatta di casa Medici, identificata come Simonetta

da Collevecchio (Collevecchio in Sabina), secondo altre fonti con una contadina

romana.

La prima versione sembrerebbe la più

accreditata dato che il duca Alessandro per la sua carnagione era

soprannominato “Il Moro”.

Alessandro

de’ Medici “Il Moro”Arista:

Bottega del Bronzino (1503 – 1572)Pittura:

Olio su latta – Datazione: 1565/1569Misure (16 x

12,5) cm – Collocazione: Uffizi- Firenze

Giulia de’ Medici ereditò dal padre

i capelli neri scuri e aveva una bocca molto ampia con un labbro superiore

sottile e quello inferiore pieno.

Giulia de’

Medici

Giulia de’

Medici

Arista:

Alessandro Allori

Pittura:

Olio su tavola – Datazione: 1559

Misure: - Collocazione: Uffizi – Firenze

Sempre la storica Gabrielle

Langdon sostenne che il ritratto di Bia fosse

quello eseguito da Agnolo Bronzino nel 1545.

Bia secondo

la storica Langdon

La sua tesi sarebbe legata all’abito

di raso bianco e alla collana di perle metafore del nome Bianca.La collana di

grandi perle bianche era uno dei principali simboli del casato dei Medici fin

dal 1540. Molte donne del Casato dei Medici sono infatti raffigurate nella

pittura con vistose collane di perle. Secondo alcuni storici una sola metafora

era usata per un nome femminile nel Medioevo e nel Rinascimento ed era quella

del fiore della Margherita da cui derivata il nome di Margaret. Il fiore era

infatti ricamato sugli abiti o faceva parte dei gioielli della dinastia dei

Valois in Borgogna e degli Asburgo nei Paesi Bassi spagnoli. Altri esempi:

- - Il ginepro

non aveva nessun collegamento con il nome di Ginevra. In tutto il Medioevo e il Rinascimento l’albero di

ginepro era considerato il simbolo del dolore e del lutto e fu spesso aggiunto

nei ritratti delle vedove;

- - L’ermellino

non aveva nessun collegamento con il nome “ Gallerani” ed era il simbolo della

dinastia napoletana di Aragona. Bia era una bambina molto vivace,

affettuosa ed allegra, amata da tutti anche dai funzionari di corte. Aveva un

legame molto forte con la nonna Maria Salviati che l’adorava e l’amava

moltissimo.

In una delle sue lettere la stessa

Maria Salviati scrisse al figlio Cosimo I, che si trovava ad Arezzo, nel luglio

1540:"Nessuna notizia da riferire ...

[L] a Lady Bia è il conforto di questa Corte".

Nel 1542 Cosimo I fece un nuovo viaggio ad Arezzo, città che rientrava nei

possedimenti fiorentini, e volle con sé la figlia prediletta. Durante il

viaggio di ritorno la bambina s’ammalò. Una febbre che si fece via via sempre più grave, che la portò a una

rapida morte. Aveva cinque anni...chiuse i suoi piccoli occhi l’uno marzo 1542

e venne sepolta nella basilica di San Lorenzo. Tutti a corte piansero la

perdita di Bia

...............................

3. Cosimo ed Eleonora

Cosimo I de’ Medici era alla ricerca

di una sposa in grado di riuscire a dare una discendenza al casato e nello

stesso tempo in grado di rafforzare la sua posizione politica. Aveva chiesto la

mano di Margherita d’Austria, vedova del duca Alessandro de’ Medici assassinato

dal cugino Lorenzaccio.

Margherita d’Austria. figlia di

Carlo V d’Asburgo, mostrò delle reticenze e il padre aveva per lei altri

progetti matrimoniali.

L’imperatore non volle inimicarsi

Cosimo I e gli propose in matrimonio una delle figlie del ricchissimo vicerè di

Napoli, Don Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga, uno dei personaggi più importanti

della penisola.

Don Pedro

Alvarez de Toledo(Ritratto –

Autore: Sconosciuto – Datazione: XVI secolo ?Pittura:

Olio su tela – Misure: (80 x 66) cmCollezione:

Museo Nazionale Certosa di San Martino – Napoli)

Il motto

latino degli Alvarez de Toledo

Tu in ea et ego pro ea

Tu in lei e io per lei / Dio

nella patria e io per la patria

Don

Pedro Alvarez de Toledo con le insegne dell’Ordine di Santiago

(Ritratto

– Autore: Tiziano

Tiziano

Vecellio di Gregorio conosciuto come Tiziano

Pieve

di Cadore – Belluno, 1477/1490; Venezia, 27 agosto 1576)

Pittura:

Olio su tela – Datato: 1542 – Misure: (139,5 x 117,5) cm

Collezione:

Pittura Statale Bavarese- Monaco di Baviera - Germania

Il Palazzo/Torre

di Don Pedro Alvarez e della sua famiglia a Pozzuoli (Napoli)

Achille

Vianelli (1803 – 1894)

Veduta di

Pozzuoli con la Torre di Don Pedro Alvarez

Matita su

carta (23,3 x 34) cm – datato 27 marzo 1824

Napoli –

Museo di San Martino

Achille

Vianelli (1803 – 1894) - Pozzuoli

Veduta del

Palazzo/Torre di Don Pedro Alvarez dal Largo della Malva

Datato: 1820

circa – Matita e inchiostro su carta (23,3 x 34) cm

Napoli –

Museo di San Martino

Il vicerè

operò la ricostruzione di Pozzuoli devastata dall’eruzione del Monte Nuovo.Oltre al

Palazzo Vicereale di Napoli edificò, nel Rione Terra, una edificio cheabitava nei

suoi momenti di riposo. Una costruzione che, nel tempo, ha subitovari

rimaneggiamenti a causa di crolli.Pozzuoli -

Monte Nuovo

Napoli - Palazzo del Vicerè

Il vicerè, informato da Carlo V,

propose in moglie a Cosimo I de’ Medici la figlia primogenita Isabella Alvarez

de Toledo y Osorio. La dote richiesta

dal padre di Isabella era troppo onerosa e il diplomatico mediceo Niccolini

descrisse Isabella comeBrutta e

notoriamente sciocca

per cui l’idea matrimoniale svanì.

La giovane Isabella si sposò quindi con Giovan Battista Spinelli, Duca di Castrovillari

e Conte di Cariati. Il cuore e il pensiero di Cosimo I

de’ Medici erano rivolti alla figlia minore di Don Pedro, Eleonora. Il suo volto,

la sua dolcezza e raffinatezza erano rimasti impressi nel cuore di Cosimo

durante quella fortunata visita diplomatica. Castana e con gli occhi nocciola, aveva il viso di un ovale perfetto, i lineamenti dolci e pieni di un'innata maestà, come d'altronde traspare anche dai suoi ritratti. Quattro anni dopo, il 29 marzo 1539,

Eleonora allora diciassettenne, si stipulò il matrimonio per procura con la

consegna dell’anello.

Eleonora giunse a

Napoli e l’11 giugno salpò dalla città accompagnata da fratello Garcia

con sette galere al seguito. Sbarcò a

Livorno la mattina del 22 giugno 1539 con un elegante vestito nero di raso “

tutto pieno di gran punti d’oro, così in testa et col colletto”, e incontrò

Cosimo I a Pisa (o vicino la città).

Eleonora di ToledoRitratto del Bronzino

Eleonora manifestava un’eleganza austera che la

collocava lontano dal gusto italiano e

fiorentino di quegli anni in cui la manifattura tessile era in crisi. Fu il

grande artista Bronzino, (Agnolo

di Cosimo / Agnolo Bronzino - Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ;

Firenze, 23 novembre 1572), che l’immortalò nei suoi meravigliosi dipinti che

gli valsero l’entrata come artista della Corte Medicea.

Dettaglio del

ritratto del Bronzino

Nell’opera “Trinità”

del pittore Alessandro Allori

(Cappella di San

Luca – Basilica della SS. Annunziata – Firenze

Firenze – Basilica

della SS. Annunziata

Cappella di San

Luca – Basilica SS Annunziata – Firenze

Fu il frate

servita e scultore Giovanni Angelo Montorsoli a suggerire a

Vincenzio Borghini

e Giorgio Vasari di dare nuova vita alla

Compagnia del

Disegno, con il beneplacito di Cosimo I de’ Medici.

L’antico Capitolo

del convento fu adibito a sacello e luogo di

preghiera della

risorta Compagnia sotto il titolo di

Compagnia e

Accademia del Disegno.

Qui vennero

sepolti numerosi artisti, da Pantormo a Cellini,

dallo stesso

Montorsoli ad Andrea Sansovino. L’ultimo fu

Lorenzo Bartolini

nel 1848.

Il vecchio altare della Cappella di San Luca presenta la

tela della SS. Trinità di Alessandro Allori (1571).

Il quadro presenta, in basso, due ritratti di accademici: Pontormo, a

sinistra, e

il Bronzino, a destra. L’Allori volle dedicare il quadro a questi

due grandi maestri e in particolare al Bronzino che considerava come

padre adottivo. Questi ritratti,

come gli altri affreschi, furono rovinati da

antiche scritte e graffiti

L’eleganza di Eleonora di Toledo era lontana dal gusto

italiano.

Lucrezia Panciatichi

Autore – Il Bronzino

Ritratto – Pittura: olio su tavola – datazione: 1540 circa

Misure: (102 x 85 ) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze

Dettaglio

Donna Lucrezia è rappresentata con un sontuoso vestito rosso che è

ornato da pizzi, nella parte superiore, e da una cintura con pietre

preziose.

Le maniche hanno un gonfio sbuffo arricciato nella parte superiore

mentre in quella inferiore sono aderenti e, com’era abitudine,

estraibili e tenute da lacci.

Indossa due collane ed una di queste reca la scritta:

“amour dure san fin”

Le cui parole si sviluppano in modo che possono essere lette da

una parte all’altra, senza interruzioni….. facendo assumere al motto

una sua continuità:

Dure sans fin amour.. Sans fin amour dire

Dopo un breve soggiorno a Pisa, Eleonora e Cosimo partirono per Firenze fermandosi alcuni

giorni alla Villa di Poggio a Caiano.

I Il 29 giugno (domenica) ci fu l’ingresso solenne della

duchessa Eleonora Alvarez de Toledo Firenze dalla Porta al Prato e il

matrimonio ufficiale fu celebrato nella Chiesa di San Lorenzo con una solenne

celebrazione seguita da sfarzosi festeggiamenti.

Firenze - Porta al Prato

Nel suo ingresso nella città indossava un elegante vestito color cremisi ricamato a

filo d’oro. Un abito che esaltava la sua carnagione colore alabastro.

Il matrimonio, malgrado la sua fredda origine

politica, fu d’amore. Una coppia molto

affiatata, unita da passioni comuni ed anche equilibrata nei comportamenti.

Eleonora nella sua vita coniugale badava

all’abbigliamento del marito, dei figli, dei vari dipendenti che lavoravano per

i Medici, alla cura e il rinnovamento degli arredi nelle varie residenze.

Naturalmente il ricco e raffinato abbigliamento richiedeva l’uso di stoffe di vario tipo che

venivano scrupolosamente registrare dai funzionari del Guardaroba che

riportavano nei registri le loro quantità,

provenienze e destinazioni. Un registro che era anche sotto il controllo

di Eleonora.

Le stoffe erano la grande passione della donna e

l’importante centro manufatturiero di Firenze era in grado di rispondere ai

suoi desideri e domande.

Una figura importante nella città che diede prestigio

all’attività manufatturiera che aveva perduto negli anni l’antica importanza.

Dal

punto di vista storico nelle varie corti, alla “donna di casa” spettava il compito di scegliere le stoffe per

l’abbigliamento della famiglia e anche della servitù. E nella grande Firenze e

nel Granducato, l’eleganza era una delle tante manifestazioni di ricchezza

sociale e nello stesso tempo era un modo

di pubblicizzare il benessere del commercio fiorentino.

Il

guardaroba di Donna Eleonora doveva quindi rispondere alle diverse esigenze

della vita politica di corte secondo le stagioni.

Le varietà e i tessuti adoperati da Donna Eleonora ?

Come testimoniano le fonti i colori preferiti era il

grigio, il tanè (un marrone dorato), il bianco oltre ad altri colori che s’accompagnavano

a ricami in oro e argento.

Gli abiti di colore rosso, molto vivo, erano quelli più numerosi nel suo guardaroba.

Un abito colore rosso cremisi )o chermisi) (colore rosso

vivo prodotto dalle cocciniglie), simbolo di regalità, le fu confezionato

subito dopo il parto di don Garzia, nel 1547 ed usato per occasioni ufficiali e

di rappresentanza.

Scriveva nel Cinquecento Monsignor della Casa nel suo “Galateo”:

“Et

sappi che in molte città pure delle migliori non si permette per le leggi che

il ricco possa gran fatto andare più splendidamente vestito che non può il

povero: perciò che a’poveri pare di ricevere oltraggio quando altri, eziandio

pure nel sembiante, dimostri sopra la loro maggioranza”.

Giovanni

della Casa

(Monsignor

Della Casa/Monsignor Dellacasa)

(Borgo

San Lorenzo, 28 giugno 1503; Montepulciano, 14 novembre 1556)

Letterato,

Scrittore e Arcivescovo cattolico)

(Artista:

Pontormo; 1494 – 1557)

(Pittura;

olio su tavola – Datazione: 1541/1544 – Misure: (78.9 x 102)cm;

Collocazione:

National Gallery Art of Washington – USA)

A

Firenze vennero promulgate leggi “Suntuarie” sin dal 1546, proprio da

Cosimo I.

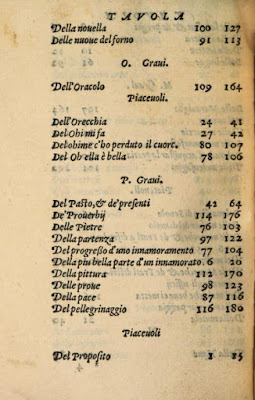

“Rinovatione

della provisione sopra la prohibitione delle perle gioie, canutiglie, e ricami,

Firenze, 1602”.

Rinnovava

un analogo provvedimento emesso a Firenze il 30 luglio 1593 e precedenti.

Le Leggi Suntuarie

erano dei dispositivi legislativi che avevano lo scopo di

limitare il consumo

legato all’ostentazione del lusso, in particolare alla moda

maschile e

femminile. Regolava anche l’abbigliamento di determinati gruppi sociali

obbligandoli ad

indossare spesso dei segni distintivi.

A Firenze sin dal

1330 furono emanate dalla Repubblica diverse leggi

Suntuarie per giungere al 19 ottobre 1546 con la legge

“Sopra il vestire

abiti et ornamento delle donne ed uomini della città di Firenze”.

Leggi che furono

emanate proprio da Cosimo I de Medici per combattere

il lusso

eccessivo.

Esistevano guardie

delegate al controllo delle disposizioni emanate, che a volte potevano entrare

nelle case o raccogliere denunce premiando il denunciante. Le reazioni delle

donne, bersaglio preferito dei legislatori, furono a volte di esplicita

protesta, a volte di furbi accomodamenti, come quando nascondevano lo strascico

con spille per poi scioglierlo alla prima occasione favorevole.

Leggi che decaddero

negli anni successivi soprattutto nel Settecento

Le

stoffe erano la grande passione di Eleonora, probabilmente anche condivisa dal

marito Cosimo I, a tal punto che scommetteva su di loro. Singolare

l’avvenimento in cui si misero pezzi di raso o di broccati come premio per

indovinare la nascita di un futuro bambino/a.

“ Dalla

Signora Duchessa una pezza di teletta d’argento con opera…disse haver

guadagnata al Luccino a’mastio et femina più mesi sono…”

È

una nota del 1555 che riporta come Donna Eleonora vinse un drappo di stoffa

pregiato per aver indovinato il sesso di un nascituro/a.

Questa

sua passione determinò la nascita in un laboratorio di tessitura a palazzo

Vecchio di Firenze che controllava personalmente. Naturalmente

c’erano degli impiegati, maestranze che avevano nella città una lunga

tradizione culturale. Il

laboratorio era diretto da una donna, madonna Francesca di Donato,

Probabilmente

la presenza delle leggi suntuarie impedì, per certi versi, a Donna Eleonora di

vestire secondo i suoi desideri. Nella vita quotidiana, di tutti i giorni,

vestiva con abiti non troppo sfarzosi mentre

alla presenza degli ambasciatori o di personalità straniere,

l’abbigliamento mostrava ricche stoffe fiorentine con colori brillanti. Un abbigliamento che doveva dimostrare la

ricchezza della famiglia e la grandezza del Granducato. Tessuti

che non dovevano essere a tinta unita per cui si ricorreva a stoffe pregiate e

dotate di una grande manifattura che nasceva dal laboratorio del Palazzo.

La

veste indossata da Eleonora nel famoso ritratto del Bronzino è un documento

unico di questo genere di ufficialità, dove la personalità di Eleonora è quasi

in ombra per sottolineare il suo rango e la sua forza. Una testimonianza

incredibile delle pregiatissime stoffe fiorentine, lavorate con tecniche sopraffine

e realizzate nella metà del Cinquecento.

Donna Eleonora di

Toledo con suo figlio Giovanni de’ Medici

(Artista:

Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino

Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23

novembre 1572

Ritratto datato:

1544/1545 – Olio su tavola – Misure (115 X 96) cm

Collezione: Uffizi

- Firenze

Scheda della

Dott.ssa Marina Minelli

Nel catalogo della

mostra che nel 2010 Palazzo Strozzi ha dedicato al pittore

Bronzino – Analisi

del dipinto

L'abito appare come un velluto operato,

broccato, su un fondo di raso di seta bianco, con i grandi motivi a melagrana

in broccato d’oro a bouclé, uno dei quali perfettamente composto al centro del

corpetto, quasi come un emblema. La melagrana, simbolo di fertilità, allude alla sua fecondità, ma è emblema

anche della unione di una famiglia, così come per Isabella di Spagna, consorte

dell’imperatore Carlo V.Un ritratto ufficiale all’ennesima potenza, frutto di uno studiato disegno

politico e soprattutto, un incredibile pubblicità per l’industria fiorentina

della seta, in grande ripresa in quegli anni.

Ma

stranamente Eleonora questo abito non lo ha mai avuto.

Il modello è un classico modello alla spagnola del suo guardaroba, con scollo

squadrato, con rete dorata per le spalle e ornata di perle in abbinamento con

la reticella dei capelli, Un modello realizzato da una “tessitora” spagnola,

maniche con tagli per intravedere la camicia di seta bianca a sbuffi e disegni

ad arabeschi. Ma la stoffa con il quale è realizzato non faceva parte del

suo guardaroba, come si evince dai documenti, dove nessun broccato con pelo

nero, colore non amato da lei, appare.

Con molta probabilità al Bronzino fu consegnata dalla stessa Eleonora, o dal

funzionario del Guardaroba, una pezza di stoffa broccata che doveva ritrarre

nel dipinto e rappresentare ufficialmente la migliore produzione cittadina

È

conservato nel museo del Bargello di Firenze un drappo di velluto operato, che

presenta lo stesso disegno di quello ritratto da Bronzino, a testimonianza del

fatto che fosse ritenuto uno dei più bei tessuti mai realizzati a Firenze.

O Oltre

al disegno, innovativo per l’epoca, con dettagli arabescati desunti dal

repertorio turco, la qualità della lavorazione era significativa delle capacità

manifatturiere fiorentine, che dovevano essere evidenziate grazie alle precise

pennellate del pittore. Secondo

gli studi della Dott.ssa Isabella Chiappara Soria, Eleonora indossava nel

quadro una sottana così ricca da fare dimenticare che il capo era nato nel

primo ‘500 come abito di sotto.

Le

sue maniche aderenti e staccate lo provano indiscutibilmente.

D'altra

parte a testimoniare la decisa predilezione della Duchessa per questa tipologia

è la sua presenza massiccia nei "Giornali di entrata ed uscita" della

Guardaroba che, redatti dal 1544, documentano esaustivamente il suo gusto. La sottana del ritratto è realizzata in un tessuto rarissimo e preziosissimo,

sicuramente realizzato dalle manifatture fiorentine, e del quale forse c'è

anche traccia in una nota di acquisto dello stesso Cosimo per un drappo simile

il 31 gennaio 1543 per la considerevolissima somma di 296 doppioni d'oro. Si

tratta di un tessuto di velluto controtagliato nero su teletta d'argento,

broccato di ricci d'oro e d'argento che presenta il classico motivo della cosiddetta “melograna”. Un tessuto che era

un vanto per le manifatture cittadine, le sole in grado di realizzare un lavoro

così difficile e complesso, ma anche armonioso ed elegante, oltre che

preziosissimo per l'altissima qualità dei materiali usati. Un vero capolavoro

che la Duchessa ostenta anche in nome e per conto dei suoi sudditi, così come

l'enorme diamante tagliato a tavola che le pende da una collana di

impareggiabili perle di inusitata grandezza. Il diamante, come le collane di

perle e la ricchissima cintura a rosario, tutti gioielli che sarebbero rimasti

patrimonio famigliare, sono il primo esempio, non solo di un rinnovato gusto

per il gioiello ricco e vistoso, ma anche di quel suo uso strumentale ad una

immagine di apparato di Stato che ne caratterizza la presenza in tutta la

ritrattistica dinastica di antico regime. Ma tutto il ritratto trasuda lusso ed

ostentazione, nel quale tutto partecipa a darci un senso di alterità: dalla

bellezza algida della Duchessa, a quel materiale pittorico che sembra esso

stesso fatto di pietre dure, a quella levigatezza delle superfici che ancora

oggi incanta chi lo ammira agli Uffizi.

N Nel 2006 Gabrielle Langdon

identificò la bambina del quadro con Giulia de’ Medici

(Firenze, 5 novembre 1535 – Firenze,

1588 circa), figlia naturale del Duca Alessandro de’ Medici (1511 – 1537). Nacque due anni prima della morte del padre e

fu allevata prima nel monastero di san Clemente a Firenze e successivamente da

Maria Salviati.

Fu legittimata dal casato dei Medici

e malgrado sia stata accudita dalla Salviati, c’era un rapporto di parentela

lontano per essere ricordato in un quadro.

C’è da dire che il duca Alessandro de’

Medici era figlio naturale di Lorenzo II de’ Medici, nipote di Lorenzo il

Magnifico (alcuni storici considerano Alessandro figlio del cardinale Giulio

de’ Medici che successivamente sarebbe diventato papa Clemente VI).

Lorenzo II de’ Medici avrebbe avuto

una relazione con una serva mulatta di casa Medici, identificata come Simonetta

da Collevecchio (Collevecchio in Sabina), secondo altre fonti con una contadina

romana.

La prima versione sembrerebbe la più

accreditata dato che il duca Alessandro per la sua carnagione era

soprannominato “Il Moro”.

Alessandro

de’ Medici “Il Moro”Arista:

Bottega del Bronzino (1503 – 1572)Pittura:

Olio su latta – Datazione: 1565/1569Misure (16 x

12,5) cm – Collocazione: Uffizi- Firenze

Giulia de’ Medici ereditò dal padre

i capelli neri scuri e aveva una bocca molto ampia con un labbro superiore

sottile e quello inferiore pieno.

Giulia de’

Medici

Giulia de’

Medici

Arista:

Alessandro Allori

Pittura:

Olio su tavola – Datazione: 1559

Misure: - Collocazione: Uffizi – Firenze

Sempre la storica Gabrielle

Langdon sostenne che il ritratto di Bia fosse

quello eseguito da Agnolo Bronzino nel 1545.

Bia secondo

la storica Langdon

La sua tesi sarebbe legata all’abito

di raso bianco e alla collana di perle metafore del nome Bianca.La collana di

grandi perle bianche era uno dei principali simboli del casato dei Medici fin

dal 1540. Molte donne del Casato dei Medici sono infatti raffigurate nella

pittura con vistose collane di perle. Secondo alcuni storici una sola metafora

era usata per un nome femminile nel Medioevo e nel Rinascimento ed era quella

del fiore della Margherita da cui derivata il nome di Margaret. Il fiore era

infatti ricamato sugli abiti o faceva parte dei gioielli della dinastia dei

Valois in Borgogna e degli Asburgo nei Paesi Bassi spagnoli. Altri esempi:

- - Il ginepro

non aveva nessun collegamento con il nome di Ginevra. In tutto il Medioevo e il Rinascimento l’albero di

ginepro era considerato il simbolo del dolore e del lutto e fu spesso aggiunto

nei ritratti delle vedove;

- - L’ermellino

non aveva nessun collegamento con il nome “ Gallerani” ed era il simbolo della

dinastia napoletana di Aragona. Bia era una bambina molto vivace,

affettuosa ed allegra, amata da tutti anche dai funzionari di corte. Aveva un

legame molto forte con la nonna Maria Salviati che l’adorava e l’amava

moltissimo.

In una delle sue lettere la stessa

Maria Salviati scrisse al figlio Cosimo I, che si trovava ad Arezzo, nel luglio

1540:"Nessuna notizia da riferire ...

[L] a Lady Bia è il conforto di questa Corte".

Nel 1542 Cosimo I fece un nuovo viaggio ad Arezzo, città che rientrava nei

possedimenti fiorentini, e volle con sé la figlia prediletta. Durante il

viaggio di ritorno la bambina s’ammalò. Una febbre che si fece via via sempre più grave, che la portò a una

rapida morte. Aveva cinque anni...chiuse i suoi piccoli occhi l’uno marzo 1542

e venne sepolta nella basilica di San Lorenzo. Tutti a corte piansero la

perdita di Bia

...............................

3. Cosimo ed Eleonora

Cosimo I de’ Medici era alla ricerca

di una sposa in grado di riuscire a dare una discendenza al casato e nello

stesso tempo in grado di rafforzare la sua posizione politica. Aveva chiesto la

mano di Margherita d’Austria, vedova del duca Alessandro de’ Medici assassinato

dal cugino Lorenzaccio.

Margherita d’Austria. figlia di

Carlo V d’Asburgo, mostrò delle reticenze e il padre aveva per lei altri

progetti matrimoniali.

L’imperatore non volle inimicarsi

Cosimo I e gli propose in matrimonio una delle figlie del ricchissimo vicerè di

Napoli, Don Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga, uno dei personaggi più importanti

della penisola.

Don Pedro

Alvarez de Toledo(Ritratto –

Autore: Sconosciuto – Datazione: XVI secolo ?Pittura:

Olio su tela – Misure: (80 x 66) cmCollezione:

Museo Nazionale Certosa di San Martino – Napoli)

Il motto

latino degli Alvarez de Toledo

Tu in ea et ego pro ea

Tu in lei e io per lei / Dio

nella patria e io per la patria

Don

Pedro Alvarez de Toledo con le insegne dell’Ordine di Santiago

(Ritratto

– Autore: Tiziano

Tiziano

Vecellio di Gregorio conosciuto come Tiziano

Pieve

di Cadore – Belluno, 1477/1490; Venezia, 27 agosto 1576)

Pittura:

Olio su tela – Datato: 1542 – Misure: (139,5 x 117,5) cm

Collezione:

Pittura Statale Bavarese- Monaco di Baviera - Germania

Il Palazzo/Torre

di Don Pedro Alvarez e della sua famiglia a Pozzuoli (Napoli)

Achille

Vianelli (1803 – 1894)

Veduta di

Pozzuoli con la Torre di Don Pedro Alvarez

Matita su

carta (23,3 x 34) cm – datato 27 marzo 1824

Napoli –

Museo di San Martino

Achille

Vianelli (1803 – 1894) - Pozzuoli

Veduta del

Palazzo/Torre di Don Pedro Alvarez dal Largo della Malva

Datato: 1820

circa – Matita e inchiostro su carta (23,3 x 34) cm

Napoli –

Museo di San Martino

Il vicerè

operò la ricostruzione di Pozzuoli devastata dall’eruzione del Monte Nuovo.Oltre al

Palazzo Vicereale di Napoli edificò, nel Rione Terra, una edificio cheabitava nei

suoi momenti di riposo. Una costruzione che, nel tempo, ha subitovari

rimaneggiamenti a causa di crolli.Pozzuoli -

Monte Nuovo

Napoli - Palazzo del Vicerè

Il vicerè, informato da Carlo V,

propose in moglie a Cosimo I de’ Medici la figlia primogenita Isabella Alvarez

de Toledo y Osorio. La dote richiesta

dal padre di Isabella era troppo onerosa e il diplomatico mediceo Niccolini

descrisse Isabella comeBrutta e

notoriamente sciocca

per cui l’idea matrimoniale svanì.

La giovane Isabella si sposò quindi con Giovan Battista Spinelli, Duca di Castrovillari

e Conte di Cariati. Il cuore e il pensiero di Cosimo I

de’ Medici erano rivolti alla figlia minore di Don Pedro, Eleonora. Il suo volto,

la sua dolcezza e raffinatezza erano rimasti impressi nel cuore di Cosimo

durante quella fortunata visita diplomatica. Castana e con gli occhi nocciola, aveva il viso di un ovale perfetto, i lineamenti dolci e pieni di un'innata maestà, come d'altronde traspare anche dai suoi ritratti. Quattro anni dopo, il 29 marzo 1539,

Eleonora allora diciassettenne, si stipulò il matrimonio per procura con la

consegna dell’anello.

Eleonora giunse a

Napoli e l’11 giugno salpò dalla città accompagnata da fratello Garcia

con sette galere al seguito. Sbarcò a

Livorno la mattina del 22 giugno 1539 con un elegante vestito nero di raso “

tutto pieno di gran punti d’oro, così in testa et col colletto”, e incontrò

Cosimo I a Pisa (o vicino la città).

Eleonora di ToledoRitratto del Bronzino

Eleonora manifestava un’eleganza austera che la

collocava lontano dal gusto italiano e

fiorentino di quegli anni in cui la manifattura tessile era in crisi. Fu il

grande artista Bronzino, (Agnolo

di Cosimo / Agnolo Bronzino - Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ;

Firenze, 23 novembre 1572), che l’immortalò nei suoi meravigliosi dipinti che

gli valsero l’entrata come artista della Corte Medicea.

Dettaglio del

ritratto del Bronzino

Nell’opera “Trinità”

del pittore Alessandro Allori

(Cappella di San

Luca – Basilica della SS. Annunziata – Firenze

Firenze – Basilica

della SS. Annunziata

Cappella di San

Luca – Basilica SS Annunziata – Firenze

Fu il frate

servita e scultore Giovanni Angelo Montorsoli a suggerire a

Vincenzio Borghini

e Giorgio Vasari di dare nuova vita alla

Compagnia del

Disegno, con il beneplacito di Cosimo I de’ Medici.

L’antico Capitolo

del convento fu adibito a sacello e luogo di

preghiera della

risorta Compagnia sotto il titolo di

Compagnia e

Accademia del Disegno.

Qui vennero

sepolti numerosi artisti, da Pantormo a Cellini,

dallo stesso

Montorsoli ad Andrea Sansovino. L’ultimo fu

Lorenzo Bartolini

nel 1848.

Il vecchio altare della Cappella di San Luca presenta la

tela della SS. Trinità di Alessandro Allori (1571).

Il quadro presenta, in basso, due ritratti di accademici: Pontormo, a

sinistra, e

il Bronzino, a destra. L’Allori volle dedicare il quadro a questi

due grandi maestri e in particolare al Bronzino che considerava come

padre adottivo. Questi ritratti,

come gli altri affreschi, furono rovinati da

antiche scritte e graffiti

L’eleganza di Eleonora di Toledo era lontana dal gusto

italiano.

Lucrezia Panciatichi

Autore – Il Bronzino

Ritratto – Pittura: olio su tavola – datazione: 1540 circa

Misure: (102 x 85 ) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze

Dettaglio

Donna Lucrezia è rappresentata con un sontuoso vestito rosso che è

ornato da pizzi, nella parte superiore, e da una cintura con pietre

preziose.

Le maniche hanno un gonfio sbuffo arricciato nella parte superiore

mentre in quella inferiore sono aderenti e, com’era abitudine,

estraibili e tenute da lacci.

Indossa due collane ed una di queste reca la scritta:

“amour dure san fin”

Le cui parole si sviluppano in modo che possono essere lette da

una parte all’altra, senza interruzioni….. facendo assumere al motto

una sua continuità:

Dure sans fin amour.. Sans fin amour dire

Dopo un breve soggiorno a Pisa, Eleonora e Cosimo partirono per Firenze fermandosi alcuni

giorni alla Villa di Poggio a Caiano.

I Il 29 giugno (domenica) ci fu l’ingresso solenne della

duchessa Eleonora Alvarez de Toledo Firenze dalla Porta al Prato e il

matrimonio ufficiale fu celebrato nella Chiesa di San Lorenzo con una solenne

celebrazione seguita da sfarzosi festeggiamenti.

Firenze - Porta al Prato

Nel suo ingresso nella città indossava un elegante vestito color cremisi ricamato a

filo d’oro. Un abito che esaltava la sua carnagione colore alabastro.

Il matrimonio, malgrado la sua fredda origine

politica, fu d’amore. Una coppia molto

affiatata, unita da passioni comuni ed anche equilibrata nei comportamenti.

Eleonora nella sua vita coniugale badava

all’abbigliamento del marito, dei figli, dei vari dipendenti che lavoravano per

i Medici, alla cura e il rinnovamento degli arredi nelle varie residenze.

Naturalmente il ricco e raffinato abbigliamento richiedeva l’uso di stoffe di vario tipo che

venivano scrupolosamente registrare dai funzionari del Guardaroba che

riportavano nei registri le loro quantità,

provenienze e destinazioni. Un registro che era anche sotto il controllo

di Eleonora.

Le stoffe erano la grande passione della donna e

l’importante centro manufatturiero di Firenze era in grado di rispondere ai

suoi desideri e domande.

Una figura importante nella città che diede prestigio

all’attività manufatturiera che aveva perduto negli anni l’antica importanza.

Dal

punto di vista storico nelle varie corti, alla “donna di casa” spettava il compito di scegliere le stoffe per

l’abbigliamento della famiglia e anche della servitù. E nella grande Firenze e

nel Granducato, l’eleganza era una delle tante manifestazioni di ricchezza

sociale e nello stesso tempo era un modo

di pubblicizzare il benessere del commercio fiorentino.

Il

guardaroba di Donna Eleonora doveva quindi rispondere alle diverse esigenze

della vita politica di corte secondo le stagioni.

Le varietà e i tessuti adoperati da Donna Eleonora ?

Come testimoniano le fonti i colori preferiti era il

grigio, il tanè (un marrone dorato), il bianco oltre ad altri colori che s’accompagnavano

a ricami in oro e argento.

Gli abiti di colore rosso, molto vivo, erano quelli più numerosi nel suo guardaroba.

Un abito colore rosso cremisi )o chermisi) (colore rosso

vivo prodotto dalle cocciniglie), simbolo di regalità, le fu confezionato

subito dopo il parto di don Garzia, nel 1547 ed usato per occasioni ufficiali e

di rappresentanza.

Scriveva nel Cinquecento Monsignor della Casa nel suo “Galateo”:

“Et

sappi che in molte città pure delle migliori non si permette per le leggi che

il ricco possa gran fatto andare più splendidamente vestito che non può il

povero: perciò che a’poveri pare di ricevere oltraggio quando altri, eziandio

pure nel sembiante, dimostri sopra la loro maggioranza”.

Giovanni

della Casa

(Monsignor

Della Casa/Monsignor Dellacasa)

(Borgo

San Lorenzo, 28 giugno 1503; Montepulciano, 14 novembre 1556)

Letterato,

Scrittore e Arcivescovo cattolico)

(Artista:

Pontormo; 1494 – 1557)

(Pittura;

olio su tavola – Datazione: 1541/1544 – Misure: (78.9 x 102)cm;

Collocazione:

National Gallery Art of Washington – USA)

A

Firenze vennero promulgate leggi “Suntuarie” sin dal 1546, proprio da

Cosimo I.

“Rinovatione

della provisione sopra la prohibitione delle perle gioie, canutiglie, e ricami,

Firenze, 1602”.

Rinnovava

un analogo provvedimento emesso a Firenze il 30 luglio 1593 e precedenti.

Le Leggi Suntuarie

erano dei dispositivi legislativi che avevano lo scopo di

limitare il consumo

legato all’ostentazione del lusso, in particolare alla moda

maschile e

femminile. Regolava anche l’abbigliamento di determinati gruppi sociali

obbligandoli ad

indossare spesso dei segni distintivi.

A Firenze sin dal

1330 furono emanate dalla Repubblica diverse leggi

Suntuarie per giungere al 19 ottobre 1546 con la legge

“Sopra il vestire

abiti et ornamento delle donne ed uomini della città di Firenze”.

Leggi che furono

emanate proprio da Cosimo I de Medici per combattere

il lusso

eccessivo.

Esistevano guardie

delegate al controllo delle disposizioni emanate, che a volte potevano entrare

nelle case o raccogliere denunce premiando il denunciante. Le reazioni delle

donne, bersaglio preferito dei legislatori, furono a volte di esplicita

protesta, a volte di furbi accomodamenti, come quando nascondevano lo strascico

con spille per poi scioglierlo alla prima occasione favorevole.

Leggi che decaddero

negli anni successivi soprattutto nel Settecento

Le

stoffe erano la grande passione di Eleonora, probabilmente anche condivisa dal

marito Cosimo I, a tal punto che scommetteva su di loro. Singolare

l’avvenimento in cui si misero pezzi di raso o di broccati come premio per

indovinare la nascita di un futuro bambino/a.

“ Dalla

Signora Duchessa una pezza di teletta d’argento con opera…disse haver

guadagnata al Luccino a’mastio et femina più mesi sono…”

È

una nota del 1555 che riporta come Donna Eleonora vinse un drappo di stoffa

pregiato per aver indovinato il sesso di un nascituro/a.

Questa

sua passione determinò la nascita in un laboratorio di tessitura a palazzo

Vecchio di Firenze che controllava personalmente. Naturalmente

c’erano degli impiegati, maestranze che avevano nella città una lunga

tradizione culturale. Il

laboratorio era diretto da una donna, madonna Francesca di Donato,

Probabilmente

la presenza delle leggi suntuarie impedì, per certi versi, a Donna Eleonora di

vestire secondo i suoi desideri. Nella vita quotidiana, di tutti i giorni,

vestiva con abiti non troppo sfarzosi mentre

alla presenza degli ambasciatori o di personalità straniere,

l’abbigliamento mostrava ricche stoffe fiorentine con colori brillanti. Un abbigliamento che doveva dimostrare la

ricchezza della famiglia e la grandezza del Granducato. Tessuti

che non dovevano essere a tinta unita per cui si ricorreva a stoffe pregiate e

dotate di una grande manifattura che nasceva dal laboratorio del Palazzo.

La

veste indossata da Eleonora nel famoso ritratto del Bronzino è un documento

unico di questo genere di ufficialità, dove la personalità di Eleonora è quasi

in ombra per sottolineare il suo rango e la sua forza. Una testimonianza

incredibile delle pregiatissime stoffe fiorentine, lavorate con tecniche sopraffine

e realizzate nella metà del Cinquecento.

Donna Eleonora di

Toledo con suo figlio Giovanni de’ Medici

(Artista:

Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino

Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23

novembre 1572

Ritratto datato:

1544/1545 – Olio su tavola – Misure (115 X 96) cm

Collezione: Uffizi

- Firenze

Scheda della

Dott.ssa Marina Minelli

Nel catalogo della

mostra che nel 2010 Palazzo Strozzi ha dedicato al pittore

Bronzino – Analisi

del dipinto

L'abito appare come un velluto operato,

broccato, su un fondo di raso di seta bianco, con i grandi motivi a melagrana

in broccato d’oro a bouclé, uno dei quali perfettamente composto al centro del

corpetto, quasi come un emblema. La melagrana, simbolo di fertilità, allude alla sua fecondità, ma è emblema

anche della unione di una famiglia, così come per Isabella di Spagna, consorte

dell’imperatore Carlo V.Un ritratto ufficiale all’ennesima potenza, frutto di uno studiato disegno

politico e soprattutto, un incredibile pubblicità per l’industria fiorentina

della seta, in grande ripresa in quegli anni.

Ma

stranamente Eleonora questo abito non lo ha mai avuto.

Il modello è un classico modello alla spagnola del suo guardaroba, con scollo

squadrato, con rete dorata per le spalle e ornata di perle in abbinamento con

la reticella dei capelli, Un modello realizzato da una “tessitora” spagnola,

maniche con tagli per intravedere la camicia di seta bianca a sbuffi e disegni

ad arabeschi. Ma la stoffa con il quale è realizzato non faceva parte del

suo guardaroba, come si evince dai documenti, dove nessun broccato con pelo

nero, colore non amato da lei, appare.

Con molta probabilità al Bronzino fu consegnata dalla stessa Eleonora, o dal

funzionario del Guardaroba, una pezza di stoffa broccata che doveva ritrarre

nel dipinto e rappresentare ufficialmente la migliore produzione cittadina

È

conservato nel museo del Bargello di Firenze un drappo di velluto operato, che

presenta lo stesso disegno di quello ritratto da Bronzino, a testimonianza del

fatto che fosse ritenuto uno dei più bei tessuti mai realizzati a Firenze.

O Oltre

al disegno, innovativo per l’epoca, con dettagli arabescati desunti dal

repertorio turco, la qualità della lavorazione era significativa delle capacità

manifatturiere fiorentine, che dovevano essere evidenziate grazie alle precise

pennellate del pittore. Secondo

gli studi della Dott.ssa Isabella Chiappara Soria, Eleonora indossava nel

quadro una sottana così ricca da fare dimenticare che il capo era nato nel

primo ‘500 come abito di sotto.

Le

sue maniche aderenti e staccate lo provano indiscutibilmente.

D'altra

parte a testimoniare la decisa predilezione della Duchessa per questa tipologia

è la sua presenza massiccia nei "Giornali di entrata ed uscita" della

Guardaroba che, redatti dal 1544, documentano esaustivamente il suo gusto. La sottana del ritratto è realizzata in un tessuto rarissimo e preziosissimo,

sicuramente realizzato dalle manifatture fiorentine, e del quale forse c'è

anche traccia in una nota di acquisto dello stesso Cosimo per un drappo simile

il 31 gennaio 1543 per la considerevolissima somma di 296 doppioni d'oro. Si

tratta di un tessuto di velluto controtagliato nero su teletta d'argento,

broccato di ricci d'oro e d'argento che presenta il classico motivo della cosiddetta “melograna”. Un tessuto che era

un vanto per le manifatture cittadine, le sole in grado di realizzare un lavoro

così difficile e complesso, ma anche armonioso ed elegante, oltre che

preziosissimo per l'altissima qualità dei materiali usati. Un vero capolavoro

che la Duchessa ostenta anche in nome e per conto dei suoi sudditi, così come

l'enorme diamante tagliato a tavola che le pende da una collana di

impareggiabili perle di inusitata grandezza. Il diamante, come le collane di

perle e la ricchissima cintura a rosario, tutti gioielli che sarebbero rimasti

patrimonio famigliare, sono il primo esempio, non solo di un rinnovato gusto

per il gioiello ricco e vistoso, ma anche di quel suo uso strumentale ad una

immagine di apparato di Stato che ne caratterizza la presenza in tutta la

ritrattistica dinastica di antico regime. Ma tutto il ritratto trasuda lusso ed

ostentazione, nel quale tutto partecipa a darci un senso di alterità: dalla

bellezza algida della Duchessa, a quel materiale pittorico che sembra esso

stesso fatto di pietre dure, a quella levigatezza delle superfici che ancora

oggi incanta chi lo ammira agli Uffizi.

Alessandro

de’ Medici “Il Moro”Arista:

Bottega del Bronzino (1503 – 1572)Pittura:

Olio su latta – Datazione: 1565/1569Misure (16 x

12,5) cm – Collocazione: Uffizi- Firenze

Giulia de’ Medici ereditò dal padre

i capelli neri scuri e aveva una bocca molto ampia con un labbro superiore

sottile e quello inferiore pieno.

Giulia de’

Medici

Giulia de’

Medici

Arista:

Alessandro Allori

Pittura:

Olio su tavola – Datazione: 1559

Misure: - Collocazione: Uffizi – Firenze

Sempre la storica Gabrielle

Langdon sostenne che il ritratto di Bia fosse

quello eseguito da Agnolo Bronzino nel 1545.

Bia secondo

la storica Langdon

La sua tesi sarebbe legata all’abito

di raso bianco e alla collana di perle metafore del nome Bianca.La collana di

grandi perle bianche era uno dei principali simboli del casato dei Medici fin

dal 1540. Molte donne del Casato dei Medici sono infatti raffigurate nella

pittura con vistose collane di perle. Secondo alcuni storici una sola metafora

era usata per un nome femminile nel Medioevo e nel Rinascimento ed era quella

del fiore della Margherita da cui derivata il nome di Margaret. Il fiore era

infatti ricamato sugli abiti o faceva parte dei gioielli della dinastia dei

Valois in Borgogna e degli Asburgo nei Paesi Bassi spagnoli. Altri esempi: