VIAGGIO LUNGO LE STRAGI DI STATO - LA LOTTA CONTADINA IN SICILIA - PRIMA PARTE

E la lotta

contadina in Sicilia ?

La Sicilia fu una delle prime regioni che sviluppò, subito dopo la fine

della guerra, un movimento di lotta contadino. Sin dal 1944 i contadini

siciliani si ribellarono per la mancata applicazione dei Decreti Gullo che

deliberavano la concessione delle terre incolte e malcoltivate ai contadini, la

modifica dei contratti agrari, le procedure per lo scioglimento degli usi

civici e la quotizzazione dei demani. Tutti decreti che erano sempre stati

boicottati, con cavalli giuridici o con veri atti fi forza, dai grandi

latifondisti cioè dai grandi feudatari del passato. In realtà i movimenti

operai e contadini in Sicilia risalgono al 1891 con i Fasci Siciliani

dei lavoratori.

|

| (Fascio Dei Lavoratori – Campobello) |

Un movimento d’spirazione libertaria, democratica e socialista, che si sviluppò in Sicilia dal 1891 al 1894, e fondato il primo maggio 1891 a Catania da Giuseppe De Felice Giuffrida. Un movimento di proletariato costituito da braccianti, minatori ed operai. Fu represso con un duro ed inspiegabile intervento militare ad opera del governo Crispi. Azione che fu avvallata dal re Umberto I.

(Giuseppe

De Felice Giuffrida - fondatore dei Fasci))

Il

movimento chiedeva fondamentalmente delle riforme, soprattutto in campo

fiscale, ed una più avanzata normativa nell'ambito agrario che permettesse una

revisione dei patti agrari (abolizione delle gabelle e la

redistribuzione delle terre).

I partecipanti al movimento

chiedevano anche il diritto di voto. Fin dal 1861, con

la nascita dello Stato unitario esso era concesso solo all’1,9% della

popolazione, su 22 milioni di italiani potevano esercitare tale diritto meno di

400 mila persone, quelle cioè che avevano un certo reddito e un titolo di

studio.

(Fascio Dei

Lavoratori – Castelvetrano)

Una grande partecipazione al movimento

si ebbe anche fra le minoranze presenti nell'isola, in particolar modo quella

albanese, in cui un folto gruppo di donne albanesi fu particolarmente agguerrito e fiducioso di un

possibile cambiamento (sugli albanesi della Sicilia gravava maggiormente la

situazione socio-economica dell'epoca).

(Piana degli Albanesi – Palermo)

Il 20 gennaio 1893, a Caltavuturo (PA), cinquecento contadini di ritorno dall'occupazione simbolica

di alcune terre del demanio, usurpate dai borghesi (tra cui il segretario comunale), si fermarono davanti al Comune per chiedere un incontro

con il sindaco.

I manifestanti si stavano allontanando quando

si trovarono di fronte le forze dell’ordine schierate con le baionette in

canna. Cominciarono a sparare senza preavviso. Sembra che a dare inizio alla

sparatoria fu una guardia municipale. Ci furono 13 morti e molti feriti. I

morti furono lasciati sulla strada fino a notte, in pasto ai cani, e non fu

permesso soccorrere i feriti.

«In un

primo tempo», scrisse don Giuseppe Guarnieri, «la popolazione,

nell'udire gli spari, pensò trattarsi di mortaretti fatti scoppiare in onore di

San Sebastiano, ma ben presto fu chiara la tragica realtà di una inumana ed

inutile strage che poteva e doveva essere evitata».

A Caltavuturo non si era ancora formato un Fascio e la manifestazione era

stata organizzata da una Società operaia. La strage destò una grande emozione a

livello nazionale. Qualche giorno dopo il deputato Colajanni presentò

un’interpellanza al ministro dell’Interno, il famigerato Francesco Crispi,

siciliano di Ribera. Denunciò le

condizioni di vita dei contadini siciliani e le violenze e gli abusi dei

proprietari e in una riunione presso il Fascio di Palermo parlò della miseria

dei lavoratori e dello spreco di denaro pubblico, citando il caso del Teatro

Massimo in costruzione, e invitò gli operai a unirsi ai contadini.

|

| Il Castello Saraceno |

(Foto dal Castello Saraceno)

Il Fascio di Palermo lanciò una sottoscrizione e si svolsero manifestazioni di solidarietà. Il 23 aprile la somma raccolta fu consegnata ai familiari delle vittime di Caltavuturo e i dirigenti dei Fasci Bosco, Verro e Barbato vi tennero un comizio, più volte interrotto dal delegato di PS, che denunciò i manifestanti che lo avevano accolto al grido: “Viva il socialismo”, “Viva la rivoluzione”.

Ci fu un’inchiesta sull’eccidio. Fu sciolta l’amministrazione comunale, venne accertato che il segretario e altri impiegati municipali coltivavano abusivamente le terre demaniali, ma il segretario comunale successivamente fu reintegrato nell’incarico. Alcuni anni dopo le terre venero lottizzate e distribuite ai contadini.

A seguito di tale massacro furono organizzate numerose manifestazioni di solidarietà sia da parte dei Fasci, che sul piano nazionale,( i fasci cominciarono a diffondersi nel resto d’Italia) ed aumentò l'esasperazione dello scontro sociale.

Il governo inviò l’esercito, con l’ordine

di sparare sulla folla. Fu un

susseguirsi di massacri: in breve tempo, dalla fine del 1893 ai primi giorni

del 1894, ci furono 92 morti tra i popolani e

un solo soldato. Sommando i 16 morti precedenti, quelli della strage di

Caltavuturo e i caduti in altre circostanze, ci furono, dal gennaio 1893 al

gennaio 1894, 108 morti. I massacri più sanguinosi a Giardinello (10 dicembre,

11 morti), a Lercara (25 dicembre, Natale, 7 morti), a Pietraperzia (primo

gennaio, 8 morti), a Gibellina (2 gennaio, 20 morti), a Marineo (3 gennaio, 18

morti), a Santa Caterina Villarmosa (5 gennaio, 13 morti). A volte si sparò

senza i regolari squilli di tromba e a sparare, prima o assieme ai soldati,

furono i campieri dei mafiosi.

Giardinello

(Palermo)

10

Dicembre 1893

Il

Fascio dei Lavoratori fu fondato a Giardinello poche settimane prima del massacro. Una prima manifestazione

di malcontento si ebbe il 3 dicembre. Ancora una volta erano le donne a

protestare non solo per l’abolizione

delle tasse sui prodotti alimentari ma anche per lo scioglimento delle guardie

campestre locali (mafiosi al servizi dei proprietari terrieri) e per

l’istituzione di una lavanderia pubblica essenziale per i bisogni della

popolazione. Il 10 dicembre i manifestanti si radunarono nella piazza subito

dopo la messa (è domenica). Il piccolo centro allora faceva circa 814 abitanti.

All’uscita della chiesa iniziò una prima protesta… si levarono alte le grida: “Abbasso

le tasse e il Municipio”, “Abbasso Guardie campestri e Birri”. La

situazione precipitò perché i manifestanti raggiunsero la casa del sindaco,

posta vicino al municipio, e chiesero una risposta dal primo cittadino. Il

sindaco non rispose e questo creò una forte agitazione tra la folla. La moglie

del sindaco s’affaccio dalla finestra di casa e versò sulla folla un secchio

d’acqua. Un gesto accompagnato da forti insulti. I dimostranti riuscirono ad

entrare nel Municipio saccheggiandolo e incendiando mobili ed archivi. Alcune

donne presero due ritratti del re e la bandiera nazionale e il portarono in

piazza gridando: Viva la Casa Savoia”,

“Viva il Re”, “Viva la Regoina”. I pochi Carabinieri presenti a Giardinello

furono costretti a chiamare rinforzi da Montelepre. La situazione sembrava più

calma, la gente aveva sfogato la sua rabbia ma dalla casa del sindaco venne

sparati dei colpi d’arma da fuoco sulla folla….

Furono uccise dieci persone… la folla inferocita uccise il segretario

comunale e la moglie.

(La Tomba del

Gigante)

LERCARA FRIDDI

25 Dicembre 1893 … Natale

Il giorno precedente un gran numero di donne

avevano guidato un azione di protesta contro le tasse. Poi la situazione

degnerò con l’assalto dei circoli dei nobili. Lercara era un paese di

agricoltori e minatori… gente che viveva in condizioni di miseria e che subiva lo sfruttamento anche dei

minori … i famosi “carusi” che lavoravano nelle miniere di zolfo.

I

manifestanti assaltarono anche i casotti

daziari, detti anche “caselli”,

devastandoli e bruciandoli. La forza pubblica non riuscì a contenere l’azione

di protesta della gente disperata.

Il giorno

successivo…. è Natale verso le 16 le donne, ancora una volta importanti

protagoniste del movimento di protesta, con gli uomini e i bambini si riunirono

in piazza… avevano un obiettivo: assaltare il municipio. Avevano in mano degli

stracci che svoltolavano come se fossero delle bandiere e gridavano: “Giù le tasse… Abbasso il Sindaco”.. Si

percepiva nelle loro grida una senso di stanchezza… di rabbia… non tolleravano più la sfruttamento e la

fame.

Dai

balconi dei palazzi nobiliari si gridava…”Morte

agli istigatori… morte ai sovversivi”…era la voce dei nobili, dei latifondisti..

dei proprietari delle ricche miniere..

Il

vice prefetto ed il Procuratore di Palermo si recarono subito a Lercara per

cercare di calmare la folla. Il vice

prefetto, dal balcone del munipio promise l’abolizione di alcune tasse ma il

lancio di sassi da parte dei manifestanti, lo costrinse a ritirarsi.. Con il

pubblico ministero e il magistrato esaminatore fu costretto a fuggire scendendo

da una finestra sul retro. Nel frattempo arrivarono da Palermo i rinforzi

militari.. dai balconi i nobili invitavano le forze dell’ordine ad agire…

I

due schieramenti si trovarono l’uno di fronte all’altro… i militari invitarono

a folla a disperdersi… attimi di silenzio…. Poi improvvisamente i manifestanti

affrontarono le truppe governative con sassi e bastoni…..i militari spararono

nel momento in cui i dimostranti stavano per riuscire a sfondare la barriera

militare… sul selciato morti e feriti… si parlò di sette morti ma in realtà

furono undici.. Nella piazza un’atmosfera di cinica e turpe istigazione al massacro.

“Non si

sarebbe mai saputo chi avesse sparato per primo […] non è affatto da escludere

che a sparare per primo fosse stato qualche campiere, qualche mammasantissima,

appostato dietro l’angolo di qualche casa e incaricato di provocare la strage

da una delle fazioni che si contendevano il potere in paese. Le carte tacciono

in proposito”. (Mario Siragusa, Stragi e stragismo nell’età dei Fasci

siciliani. In “La Sicilia delle stragi”. a cura di Giuseppe Carlo Marino.

Newton Compton Editori Roma.2007. pag. 119)(Prof. Elio Camilleri – Autore di

saggi sulla mafia).

(Lercara Friddi – Chiesa Madre )

(Lercara Friddi – Uomini in Miniera)

In questo contesto, il

presidente del consiglio, il siciliano Crispi, adottò la linea dura con un intervento militare

comprendente esecuzioni sommarie e arresti di massa.

La situazione in Sicilia era grave. La lunga catena di

eccidi evidenziavano uno stato di emergenza.. un malessere economico e sociale

che opprimeva l’isola. È necessario essere obiettivi e riconoscere come Crispi,

prima di ricorrere alla forza, si era insediato come capo di governo il 15

dicembre 1893, tentò una via pacifica per cercare di tamponare il disordine

sociale nell’isola. Il 25 dicembre inviò ai Prefetti dell’isola una circolare

per fare abolire o ridurre le tasse comunali da parte dei Sindaci.

La circolare telegrafica riportava: “ Il movimento dei contadini contro i Municipi rivela i vizi delle

amministrazioni comunali. La ripartizione delle tasse locali spesso non è stata

fatta con equità e prudenza, e in molti luoghi quelli cosiddetti galantuomini

hanno fatto pesare sui lavoratori il pagamento delle imposte. È tempo ormai di

correggere questi errori, e sarebbe questo il vero mezzo per impedire giorni

luttuosi e di portare la pacificazione negli animi di coloro che vivono della

loro opera manuale. Comunichi immediatamente questi miei consigli ai sindaci

della provincia e provveda affinchè siano esauditi i voleri del governo”.

Oltre a Lercara Friddi lo stesso giorno di Natale la

popolazione di Valguarnera (Enna9 si ribellò per le tasse comunali. Furono

incendiati degli edifici pubblici e privati. Trenta persone furono arrestate.

La drammaticità degli eventi portò il governo Crispi a proclamare il 3 gennaio lo stato d’assedio, lo

scioglimento dei Fasci e l’arresti dei dirigenti. Uno stato d’assedio che

cesserà il 18 agosto 1894. Il generale Roberto Morra di Lavriano venne nominato

commissario straordinario per la Sicilia.

Il decreto, come detto, del 3

gennaio 1894, all’articolo 2 affermava: “Il

Tenente Generale Roberto Morra di Lavriano e della Montà Comandante il XII

Corpo d’armata è nominato nostro Commissario Straordinario con pieni poteri.

Tutte le autorità civili e militari sono poste sotto la immediata di Lui

dipendenza. Dal 3 gennaio 1894 il regio Commissario Straordinario assumerà i

pieni poteri su tutta la Sicilia e tutte la autorità civili e militari daranno

esecuzione al decreto”.

Con lo stato d’assedio, la

svolta autoritaria del governo Crispi era compiuta. I Fasci dei Lavoratori

erano fuori legge e il movimento, in quel momento, era in piena crescita, Lo stesso 3 gennaio a

Palermo si riunì il comitato centrale dei Fasci. Si denunciavano le repressioni

brutali e si avanzavano alcune richieste al governo, tra cui l’abolizione del

dazio sulle farine, un’inchiesta sulle amministrazioni locali, la

legalizzazione dei patti agrari e delle deliberazioni del congresso di Grotte,

la costituzione di collettività agricole e industriali, il salario minimo. Ma

ormai la situazione era precipitata e i dirigenti arrestati saranno giudicati

da tribunali di guerra. I vescovi siciliani inveirono contro gli “istigatori

malvagi” e le “ree dottrine”, condannando socialisti e massoni. Anche il

vescovo di Caltanissetta, che prima aveva mostrato di comprendere le “ragioni

del malcontento”. Si unì al coro. Il

cardinale di Palermo, Celesia, condannò i “mestatori anarchici e socialisti”.

4 Gennaio 1894

Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta)

Il 20 novembre 1893 200 soci del fascio dei Lavoratori

si recarono alle ore 14 alla periferia del contro per accogliere l’arrivo del

presidente del movimento Lo Vetere. Il corteo era preceduto dalla bandiera

tricolore nazionale, dalla fanfara e da tutti i presidenti delle varie sezioni

della stessa associazione che indossavano fasce rosse.

Il comandante dei carabinieri della compagnia

territoriale di Caltanisetta, Pellegrini, informò il Prefetto che nel rispetto

dell’ordine, i dimostranti “no arrivando

Lo Vetere, hanno percorso la via maestra, sciogliendosi alle ore 15”.

il 10 dicembre del 1893, Pellegrini informò il

Prefetto che alle ore 11,50 “persone del

Fascio dei Lavoratori, indossando bracciali rossi con musica e bandiera, si

sono recati fuori dall’abitato per attendere l’arrivo del presidente Filippo Lo

Vetere proveniente da Palermo, al suo arrivo verrà ricevuto al grido di “Evviva

il Fascio” e il corteo si scioglierà alle ore 13,45”.

Il Prefetto, con lettera del 12 dicembre, chiederà al

comandante dei carabinieri se “i

promotori del corteo del 10 dicembre sono stati denunziati all’autorità

giudiziaria per l’inosservanza dell’art. 7 della Legge sulla P.S”.

La risposta, con lettera del 14 dicembre, sarà: “ i promotori della passeggiata eseguita dal

Fascio dei Lavoratori di Santa Caterina non avendo ottemperato all’art 7 della

Legge sulla P.S., son stati denunziati con processo verbale all’Autorità

Giudiziaria”.

Il 4 gennaio ignorando il decreto del governo Crispi

sullo stato d’assedio della Sicilia, il fascio di Santa Caterina organizzò una

manifestazione di protesta contro l’amministrazione comunale. Si chiedeva la

riduzione delle imposte comunali molto pesanti.

Gli aderenti al fascio sfilarono per le vie del paese.

Una manifestazione quella del 4 e del 5 che è particolare nel suo evolversi

perché il movimento era giovane (si era costituito da appena quattro mesi per

merito di Filippo Lo Vetere). Un movimento che aveva valide direttive dato che

il Lo Vetere (presidente), il vicepresidente e il segretario erano spesso

assenti.

Nei primi giorni del 1894 venne affisso in paese un

manifesto con cui il sindaco prometteva di “sacrificare

anche gli stipendi di tuti gli impiegati al fine di accontentare la popolazione

sulla riduzione delle imposte”.

Il 4 gennaio il consiglio comunale si riunì d’urgenza,

si temevano disordini, e deliberò la diminuzione del “focatico e delle tasse sul bestiame”. Il provvedimento con fu

accolto in modo positivo dalla popolazione tanto che nella stessa giornata ci

fu una manifestazione di protesta.

Il “Giornale di Sicilia” del 5 gennaio riportò gli avvenimento del

giorno precedente: “Le trombe del Fascio

suonavano di continuo, aspettando la riunione dei soci. Nel pomeriggio

un’immensa popolazione percorse le vie del paese con la bandiera e le trombe

alla testa gridando “ Viva il Re ! Abbasso le tasse ! Viva l’unione! Celestino

Giuseppe, vice presidente del Fascio, arringò i dimostranti e li esortò alla

calma e al rispetto; li pregò a non lasciarsi vincere dagli esempi dolorosi

degli altri paesi e a non sentire i fomentatori, che per mire di passioni o

d’interessi consigliano la peggio. Il popolo si sciolse persuaso, ma non

convinto”.

A guidare la manifestazione del 4 gennaio erano tre

componenti del Consiglio direttivo: Manzone, Bruno, Nicosia e La Placa che era

un socio del Fascio.

La manifestazione si sciolse senza incidenti e in

serata arrivarono 15 militari all’ordine del tenente Colleoni. Il tenente venne

a conoscenza del nome degli organizzatori e che per il giorno successivo era

prevista una manifestazione più partecipata.

Il 5 gennaio alle ore 12 la popolazione si riunì in

Piazza Garibaldi. I manifestanti avevano

la bandiera, ritratti del re e della regina e un Crocifisso. Iniziarono a

protestare gridando: “Viva il Re! Viva la

Regina! Viva il Crocifisso! Abbasso le tasse!”.

Prima della manifestazione il tenente invitò il

vicepresidente Celestino e il cassiere del Fascio, Bruno, a sciogliere la

protesta. Risposero che “essendo dimissionari, non avevano nessun

potere all’interno del Fascio”.

La manifestazione si snodava per le vie del centro e

il tenente Colleoni con 12 militari si schierò in Piazza Garibaldi.

Appena la folla giunse in piazza il tenente cercò di

sciogliere la manifestazione invitando la folla a cessare nella protesta.

Alcuni manifestanti accolsero l’invito e rientrarono nelle proprie case mentre

circa 2.000 persone, tra cui molte donne e uomini, continuarono nella protesta.

Verso le tredici i militari invitarono i manifestanti

a sciogliere l’adunata ma senza successo. Fu ordinato il primo squillo di

tromba e dopo venti minuti il secondo e poi ancora il terzo ed ultimo squillo.

I dimostranti non si arresero e si

raggrupparono ancora più numerosi sotto la bandiera restando immobili.. senza

reagire.

L’atmosfera stava diventando sempre più testa… il

maestro elementare Michele Capra, rendendosi conto del grave pericolo, si

affacciò dal balco della propria casa situata proprio in Piazza Garibaldi. Dal

balcone cercò di esortare, con grande animo e con parole quasi supplichevoli, “di sciogliere l’adunata e di rimettersi

agli ordini delle autorità”.

Il tenente Colleoni cercò ancora una volta di

convincere la folla a finire nella protesta e pronta fu la risposta di Filippo

Manzone al militare: “fate ritirare la

truppa, con le buone la folla si disperderà”.

L’ufficiale s’era ormai convinto che i manifestanti

prima o poi avrebbero aggredito e nonostante gli inviti del maestro Capra, fu

ordinato il fuoco. Un fuoco che provocherà dieci morti e venti feriti tra

uomini, donne, anziani e bambini.

Scene tremende… da fare rabbrividire.. nella Piazza

grida strazianti, dolorose imprecazioni, panico e fuga dei dimostranti… alla

fine sul selciato riempito di morti,

alcuni agonizzanti.. e la piazza vuota con alcuni soldati e i militari tra cui

tre feriti non gravi.

Il plotone rientrò in caserma .. la popolazione è

disperata.. si recuperano i morti.. i feriti verranno portati nelle loro

abitazioni.. quattro dopo una lenta e penosa agonia moriranno nei giorni 9, 21

gennaio e 10 febbraio 1894. Nel telegramma firmato Ardizzone si legge: “Ecco come andarono i fatti a S. Caterina…Le

donne incitanti come energumeni uomini furono causa principale dei dolori

fatti”. (Archivio Centrale dello Stato di Roma).

Le vttime:

Orazio Terravechia di 10 anni;

Rosa Ippolito di 10 anni;

Mariano La Placa di 17 anni;

Salvatore Frumentino di 24 anni;

Calogero Stella di 28 anni;

Tommaso Amico di 38 anni;

Giuseppe Buonasera di 43 anni;

Marco Rizza di 48 anni;

Calogero Buonasera di 58 anni;

Calogero Lazzara di 68 anni.

A questoi dieci martiri si aggiunsero:

Maria Grazia La Placa di 20 anni;

Vittoria Falzone di 29 anni;

Antonia Casurci di 50 anni;;

Calogero La Placa di 50 anni;

Tra i militari restarono feriti il soldato Leonardo Peccile

e i Carabinieri Calvioli e Mastrodomenico.

Il 10 gennaio “Il Siciliano” organo del Comitato

centrale dei Fasci dei Lavoratori, subito sequestrato dal Morra, riportò gli

attimi strazianti di quella strage che furono descritti da Benedetto Salemi nella

visita al cimitero di Santa Caterina. Vide le vittime..”Si va al Cimiero per una via che sale leggermente ad un colle, nel

piccolo campo dei morti, a sinistra, stavano schierate le casse che serrano i

poveri uccisi. Ce n’era una, grande: una vecchia barella tinta di grigio con

due larghe fasce di nero che s’incrociavano. Il custode, levata una grossa

pietra da su il coperchio, lo sollevò. Nella vecchia barella avevano messo due

cadaveri: uno su l’altro: uno con la faccia sotto i piedi dell’altro ! Sopra,

stava un ragazzo: era morto dopo una lunga agonia e aveva gli occhi a pena

socchiusi, e sul viso profilato ancora un’espressione di angoscia. L’altro era

un uomo, con un po’ di barba sotto il mento. Aveva i grandi occhi neri

sbarrati: era morto nel vigor della vita, fulminato, e quegli occhi vitrei che

dal corpo supino guardavano il cielo, pareva invocassero, ancora morti, il

Cielo: pareva che quello sguardo, con una serenità lunga di eroe, dicesse:”O

Signore, Signore ! Vedete…”

“Dopo altre casse.. fatte di tavole bianche, ce n’era una piccola, foderata

di roba celeste; povera roba ma

immacolata, lo volli vedere l’innocente piccola vittima che forse non aveva

nemmeno gridato! E pregai il custode di schiodare la cassa. La bambina era

grande per i suoi nove anni. giaceva, con la testina un po’ volta da un lato e

le braccia distese lungo i fianchi. Non aveva ancora la rigidità della morte e

la sua faccia era rossa, e sulla bocca, coperta di bava, colava dal naso una

schiuma sanguigna che gorgogliava ancora, a intervalli che pareva avessero la

regolarità del respiro”.

“Ma, è viva ! esclamai”.

“Il custode sorrise.. e rispose “Viva ?” e richiuse il coperchio”

“Oh era morta davvero, povera bambina ricciuta ! Era morta davvero, misera

madre derelitta, ora ! povera madre straziata che nella disperazione della sua

pena ebbe pure la forza di rivestire il cadavere della sua creatura; di

chiudere gli occhi alla sua bimba morta; di foderare di roba celeste la cassa

nella quale dovevano chiudere per sempre, la figlia sua uccisa; nella quale

dovevano portarle via, per sempre, la figlia sua perduta !”

Sei anni dopo Pirandello, nel suo romanzo “I Vecchi e

i Giovani” pubblicherà quella visita al cimitero di Santa Caterina pubblicata

dal Sallemi.

Santa Caterina nei giorni seguenti all’ecidio sembra

spopolata, frastornata e chiusa nel proprio dolore. Molti si saranno chiesti “com’è successo”. Una risposta che ha soluzioni sociali e

politiche, azioni repressive a volte disumane,, come quelle del 5 gennaio… che

possono dare spiegazioni al tragico evento.

Il 17 gennaio alle ore 15 si presentò la polizia nel

comune per una perquisizione nella sede del Fascio e per il suo scioglimento,

in base al decreto prefettizio del 15 gennaio. Il locale, ubicato al piano

terra in fondo a Via Garibaldi, probabilmente al numero civico 20 cioè nello

stabile che all’epoca era abitato dai D’Anca.

I funzionari di PS:

-Luigi De Sarro, delegato provinciale di PS:

Diomede Saveri, maggiore del Reggimento Fanteria;

Nostre Giovanni, comandante della locale stazione dei

Carabineri.

Con l’assistenza del quarantenne D’Anca Giuseppe,

detentore della chiave dell’associazione, i militari eseguirono una

perquisizione del locale e successivamente al formale scioglimento del Fascio.

Sul Fascio avevano riposto tante attese i cittadini di

Santa Caterina per ottenere miglioramenti economici e per superare quello

stato di perenne miseria e sfruttamento

sul lavoro.

Per i luttuosi avvenimenti ci furono molti arrestai e

denunzie con l’accusa di “incitamento

alla guerra civile, resistenza e violenza alla forza pubblica”.

Il Tribunale di guerra di Caltanissetta istituirà a

marzo il processo per i denunziati.

Nel frattempo le indagini si erano concluse e il 21

febbraio 1984 il Tribunale di Caltanissetta rinvierà a giudizio, proprio di

fronte al Tribunale di Guerra, ventotto manifestanti della rivolta.

A carico di Filippo Lo Vetere, presidente

dell’associazione e residente a Palermo, l’autorità giudiziaria spicherà un

mandato di cattura per aver promosso, con la sua propaganda e “quale mandatario di Giuseppe De felice

Giuffrida” , Capo del Fascio di Catania, la sommossa del 5 gennaio.

Riuscì a sfuggire alla polizia e si rifugiò a Lugano

in Svizzera. Rientrerà in Italia quando sarà prosciolto da tribunale militare

presieduto dal colonnello Vincenzo Orsini. Il processo si chiuderà il 5 marzo

1894 con la condanna di 23 imputati e l’assoluzione di cinque.

Il generale Morra di Lavriano, al comando di un esercito di circa 60.000

uomini si renderà artefice di brutali

azioni su donne, bambini, sulle masse disagiate. Effettuerà arresti in massa ed

avrà il coraggio di organizzare una manifestazione in cui premiò i soldati che

avevano sparato sui manifestanti….. si recò anche al palazzo arcivescovile per ringraziare il

vescovo Celesia..

I tribunali di guerra erano palesemente illegittimi, poiché lo Statuto

albertino, la costituzione dell’epoca, prescriveva che non si poteva derogare

all’organizzazione giudiziaria ordinaria se non con una legge. Invece i

tribunali vennero istituiti dal generale Morra di Lavriano in base a un decreto

regio, mentre occorreva un voto del parlamento.

(L’ufficio del Generale Morra a Palermo)

Nei vari processi che si susseguirono nei primi mesi del 1894 (il 7 marzo

cominciò il processo di Trapani per il massacro di Giardinello, il 10 marzo per

i fatti di Lercara, il 26 marzo per i fatti di Marineo, il 7 aprile il processo

di Palermo a undici dirigenti) gli imputati furono accusati di cospirazione

contro i poteri dello Stato, di eccitamento alla guerra civile, alla

devastazione, strage e saccheggi.

L’accusa che nei Fasci ci fossero pregiudicati e delinquenti venne ribadita nel processo di Palermo dall’avvocato fiscale. Un’ accusa che gli imputati respinsero definendola “ridicola”. De Felice prese per buone le cifre che vennero fornite e fece il rapporto con il numero dei soci dei Fasci secondo le fonti ufficiali. Facendo la proporzione tra il numero dei deplorati (indagati) della Camera dei deputati e il numero dei parlamentari, ricavò che tra i lavoratori la moralità era quindici volte maggiore che tra i deputati. Commenta Colajanni:

L’accusa che nei Fasci ci fossero pregiudicati e delinquenti venne ribadita nel processo di Palermo dall’avvocato fiscale. Un’ accusa che gli imputati respinsero definendola “ridicola”. De Felice prese per buone le cifre che vennero fornite e fece il rapporto con il numero dei soci dei Fasci secondo le fonti ufficiali. Facendo la proporzione tra il numero dei deplorati (indagati) della Camera dei deputati e il numero dei parlamentari, ricavò che tra i lavoratori la moralità era quindici volte maggiore che tra i deputati. Commenta Colajanni:

“E il confronto sarebbe

riuscito più concludente in favore dei Fasci se posto tra questi e i

commendatori e i cavalieri del regno d’Italia; con questa differenza che i

delinquenti operai per piccoli reati vanno in galera, i commendatori

delinquenti vanno fino in Senato”.

Il delegato di PS di Piana dei Greci definì i dirigenti dei Fasci dei sobillatori.

Un difensore gli chiese da cosa lo arguiva e il delegato rispose che su ordine

di Barbato i soci dei Fasci si erano fatti crescere i baffi (allora li

portavano solo i nobili e i borghesi).

Intervenne Barbato che sintetizzò la sua attività:

Intervenne Barbato che sintetizzò la sua attività:

“Non predicavo amore, ma non

predicavo odio. Educavo. Persuadevo dolcemente i lavoratori morenti di fame che

la colpa non è di alcuno, è del sistema […]. Certo, la nostra propaganda è

energica, fa rialzare la testa. I contadini si lasciano crescere i baffi, dice

il delegato. È vero. Essi hanno acquistato la coscienza di essere uomini. Non

domandano più l’elemosina. Chieggono ciò che è diritto. La menzogna è svanita,

è svanita la loro viltà: con la nostra propaganda si innalzano. Non si

appostano più per uccidere il padrone a tradimento: lo guardano negli occhi e

domandano colla forza del diritto. E scioperano”.

Non è il lavoro di routine di un sindacalista o di un capopartito, è la

missione di un apostolo. E nei processi la personalità dei dirigenti dei Fasci

si rivela per intera, suscitando l’ammirazione anche dei militari che li giudicano.

I capi dei Fasci sono accusati di complotto contro lo Stato, al soldo di nazioni straniere. Le “prove” che vengono portate sono ridicole, come il cosiddetto “trattato di Bisacquino”. I dirigenti dei Fasci nell’ottobre del 1893, in quel comune in provincia di Girgenti, avrebbero sottoscritto un trattato con la Francia e la Russia per dividere la Sicilia dall’Italia. Il delegato di Bisacquino nel processo sostenne che aveva “la certezza metafisica” dell’esistenza del trattato, evidentemente inesistente. Nel febbraio-marzo sempre del 1894, nel corso di un dibattito parlamentare sui Fasci, Crispi, per sostenere la tesi del complotto, citò un manifesto in cui i soci dei Fasci, “figli del Vespro”, venivano esortati alla rivolta. Il deputato socialista Prampolini chiese. “È firmato?”. Crispi risponde “È firmatissimo”. Non c’era nessuna firma e il proclama era stato scritto da un vice cancelliere di pretura di Petralia Soprana e inviato al marito di una donna, di cui era innamorato, per metterlo nei guai. Questa sarebbe stata la prova provata del complotto internazionale.

I difensori degli imputati non potevano essere degli avvocati, erano ufficiali dell’esercito. Ma essi ben presto si accorgono di non aver a che fare con delinquenti e De Felice alla fine del processo di Palermo li ringraziò a nome di tutti gli imputati:

I capi dei Fasci sono accusati di complotto contro lo Stato, al soldo di nazioni straniere. Le “prove” che vengono portate sono ridicole, come il cosiddetto “trattato di Bisacquino”. I dirigenti dei Fasci nell’ottobre del 1893, in quel comune in provincia di Girgenti, avrebbero sottoscritto un trattato con la Francia e la Russia per dividere la Sicilia dall’Italia. Il delegato di Bisacquino nel processo sostenne che aveva “la certezza metafisica” dell’esistenza del trattato, evidentemente inesistente. Nel febbraio-marzo sempre del 1894, nel corso di un dibattito parlamentare sui Fasci, Crispi, per sostenere la tesi del complotto, citò un manifesto in cui i soci dei Fasci, “figli del Vespro”, venivano esortati alla rivolta. Il deputato socialista Prampolini chiese. “È firmato?”. Crispi risponde “È firmatissimo”. Non c’era nessuna firma e il proclama era stato scritto da un vice cancelliere di pretura di Petralia Soprana e inviato al marito di una donna, di cui era innamorato, per metterlo nei guai. Questa sarebbe stata la prova provata del complotto internazionale.

I difensori degli imputati non potevano essere degli avvocati, erano ufficiali dell’esercito. Ma essi ben presto si accorgono di non aver a che fare con delinquenti e De Felice alla fine del processo di Palermo li ringraziò a nome di tutti gli imputati:

“Essi che accettarono titubanti le

nostre difese perché ci credettero per un momento colpevoli, li avete sentiti,

hanno col maggiore entusiasmo sostenuta la nostra difesa perché ci sanno innocenti.

Essi dubitarono della nostra fede, noi non dubitammo mai della loro lealtà,

vennero sconosciuti al carcere, uscirono fratelli nostri”.

Le condanne, sia nel processo di Palermo che negli altri processi furono

pesantissime: De Felice fu condannato a 18 anni di carcere, Verro a 16, e nel

processo per i fatti di Lercara aveva riportato un’altra condanna a 16 anni,

Bosco e Barbato a 12, Montalto a 10, gli altri a pene minori.

Non ci furono solo i tribunali militari, anche la magistratura ordinaria fece la sua parte e furono arrestate e inviate a domicilio coatto 1.962 persone.

La solidarietà nei confronti dei condannati fu forte e concreta: alle elezioni politiche del 1895 De Felice fu eletto deputato (elezione annullata e ripetuta per due volte) a Catania e a Roma, Barbato a Milano e a Cesena, Bosco a Palermo. I socialisti in Sicilia triplicarono i voti. E il nuovo presidente del Consiglio, il palermitano Antonio Di Rudinì, concesse l’amnistia (14 marzo 1896), a condizione che non ricostruissero il movimento.

Negli anni successivi ci fu un grande flusso migratorio: in poco più di un decennio lasciarono la Sicilia circa 560.000 persone e le partenze continuarono fino a toccare il milione su una popolazione di circa 3 milioni e mezzo.

Le lotte contadine riprenderanno negli anni precedenti e successivi alla prima guerra mondiale e nel secondo dopoguerra. Dai Fasci siciliani alle lotte degli anni ’40 e ’50 del ‘900 esse costituiscono il più grande movimento di massa impegnato in una lotta di liberazione dalla mafia e dai suoi complici che continua fino ai nostri giorni.

Non ci furono solo i tribunali militari, anche la magistratura ordinaria fece la sua parte e furono arrestate e inviate a domicilio coatto 1.962 persone.

La solidarietà nei confronti dei condannati fu forte e concreta: alle elezioni politiche del 1895 De Felice fu eletto deputato (elezione annullata e ripetuta per due volte) a Catania e a Roma, Barbato a Milano e a Cesena, Bosco a Palermo. I socialisti in Sicilia triplicarono i voti. E il nuovo presidente del Consiglio, il palermitano Antonio Di Rudinì, concesse l’amnistia (14 marzo 1896), a condizione che non ricostruissero il movimento.

Negli anni successivi ci fu un grande flusso migratorio: in poco più di un decennio lasciarono la Sicilia circa 560.000 persone e le partenze continuarono fino a toccare il milione su una popolazione di circa 3 milioni e mezzo.

Le lotte contadine riprenderanno negli anni precedenti e successivi alla prima guerra mondiale e nel secondo dopoguerra. Dai Fasci siciliani alle lotte degli anni ’40 e ’50 del ‘900 esse costituiscono il più grande movimento di massa impegnato in una lotta di liberazione dalla mafia e dai suoi complici che continua fino ai nostri giorni.

L'on. de Felice fu difeso in

sede giudiziaria dall'avvocato siciliano G.B. Impallomeni.

(Il

Processo a Giuffrida De Felice)

(Francesco

Crispi…..di Ribera… un assassino

Il

ministro dalle false prove…. Dello Scandalo della Banca Romana e ..delle due

mogli…)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopo la seconda guerra mondiale in Sicilia erano ancora presenti

nel territorio dei grandi latifondi legati alle nobile famiglie aristocratiche.

Feudi che risalivano ad antiche concessioni regie normanne, aragonesi, sveve.

Il movimento contadino acquistò vigore quando fu emesso il decreto Gullo n. 279

del 19 ottobre 1944 che, come abbiamo più volte visto, concedeva i terreni mal

coltivati ai contadini. Ma i proprietari terrieri della Regione non erano

certamente decisi a perdere un potere economico e soprattutto sociale. Fu per

questo che nel 1948 si formarono in Sicilia dei centri di assistenza legale per

i contadini. Infatti i proprietari per non perdere i propri vasti latifondi

ricorsero a vie legali contro i contadini che rivendicavano i propri diritti legate

alle concessioni. I terreni incolti dovevano essere assegnati ai contadini

richiedenti che si dovevano costituire in cooperative o in altri enti.

Solo in questo modo potevano avere la concessione “di terreni di proprietà privati o di enti pubblici che

risultino coltivati o insufficientemente coltivati in relazione alle loro

qualità, alle condizioni agricole del luogo e alle esigenze culturali

dell’azienda in relazione con le necessità della produzione agricola nazionale

(art, 1 del Decreto legislativo luogotenenziale 19

ottobre 1944, n.279 (in Gazzetta ufficiale, serie speciale 4 novembre 1944

n.77).

Sorse il Comitato di Solidarietà Democratica che riunì vari

avvocati per assistere e difendere legalmente i lavoratori per le lotte

sindacali e i contadini per l’ottenimento dei terreni incolti in base alla

Riforma Agraria.

Il

Comitato provinciale di Palermo fu il primo in Sicilia e dopo la formazione

degli altri comitati nelle varie città siciliane, nel 1951 divenne regionale

con funzione di coordinamento.

Ma

la Sicilia contava già le sue vittime in questa dura e difficile lotta

contadina.. Vittime dei carabinieri, della polizia…e della mafia, che difendeva

gli interessi dei latifondisti.

28 Maggio 1944 – Licata (Ag)

Polizia e carabinieri spararono sulla folla che protestava

per la riammissione all’ufficio di collocamento di un dirigente fascista… 3

morti, 18 feriti e 120 dimostranti arrestati.

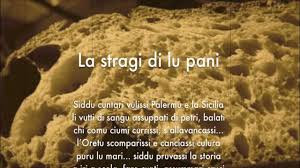

19 Ottobre 1944: Palermo

In

quella tragica mattina i palermitani erano scesi in piazza per reclamare il

lavoro, il cibo e la ricostruzione dei palazzi colpiti e sventrati dalla

guerra. Una dimostrazione di piazza che si ripeteva da diverso tempo. Una folla

eterogenea costituita da gente umile, donne e bambini e da esponenti e

militanti dei vari partiti. Tutti avevano un obbiettivo comune: chiedere il

pane.... il lavoro.

Una

triste immagine della città colpita dalla guerra e dal difficile inverno del

1943. Un inverno difficile che i palermitani e i siciliani riuscirono a

superare grazie agli aiuti alimentari anglo-americani. Ma nel febbraio del 1944

avvenne qualcosa di grave.

L’amministrazione civile dell’isola passò dal governo d’occupazione

alleato al governo italiano… la situazione precipitò….

Francesco

Musotto era stato nominato da Badoglio prefetto nell’aprile dell’44. Un uomo

dalle idee separatiste e che godeva della fiducia degli alleati, dei partiti

politici e del movimento separatista (tranne alcuni esponenti mafiosi delle

Madonie).

Musotto

tenne a cuore la situazione sociale della propria città. Con la sua nomina a

prefetto, riapparvero nei negozi palermitani dei beni di prima necessità. E’

vero beni che prima erano introvabili ma

il mercato nero ancora dominava il mercato con prezzi decisamente alti..

I

provvedimenti riguardanti gli aumenti degli assegni familiari, dei salari e

degli stipendi erano solo dei provvedimenti “di facciata” perché malgrado le

disposizioni ben pochi datori di lavoro accettarono queste direttive salariali.

Nel

maggio del ‘44 il Consiglio dei Ministri approvò le norme per l’attuazione del

programma, in base alla legge Gullo, dei cosiddetti “granai del popolo “. In

questi granai municipali doveva

confluire il grano prodotto nell’annata. Gli esperti alleati avevano

calcolato che, tenuto conto dello stato delle culture e del mancato uso di

fertilizzanti e le condizioni meteo, la produzione agraria dell’annata avrebbe

coperto solo il 65% dell’intero fabbisogno delle zone occupate. Era quindi

necessario attuare quelle misure che avevano come obiettivo di favorire “l’ammasso da parte dei produttori mentre per

la parte rimanente avrebbero provveduto gli alleati”.

Per

le nove province fu stabilito il conferimento di una quota complessiva minima

di 3.100.000 quintali per potere assicurare la distribuzione giornaliera di 200

gr di pane e di 100 gr di pasta ai cittadini. Cittadini che dovevano essere

muniti di una tessera annonaria (con esclusione dei produttori, coltivatori

diretti, ecc.)

((Tessera

Annonaria)

Era necessario il conferimento all’ammasso di almeno i

2/3 della produzione.

Malgrado i calcoli.. gli inviti.. si delineò il fallimento dei “granai del

popolo”. Infatti il 5 settembre in tutta la Sicilia a fronte dei famosi

3.1000.000 quintali ne erano stati conferiti solo 1.012.000 quintali cioè

appena il 32,6% della quota minima di conferimento.

Al grave problema alimentare si aggiungeva quello

gravissimo dell’ordine pubblico che in

Sicilia aveva aspetti preoccupanti. Nell’estate 1944 l’inflazione aveva

raggiunto livelli drammatici. Il costo

della vita presentava indici sconvolgenti e questo all’indomani della

liberazione di Roma, della successiva nomina del principe Umberto II a

luogotenente del regno e delle dimissioni di Badoglio (giugno 1944).

Gli uomini del CNL (Comitato di Liberazione Nazionale) si

battevano per sostituire nelle cariche coloro che erano stati nominati

dall’AMGOT. Il CLN di Palermo aspirava all’assunzione del potere politico su

tutta la Sicilia, ma veniva avversato dai CLN di Catania e degli altri capoluoghi

isolani.

I contrasti politici finirono con il coinvolgere anche

Musotto che fu accusato ingiustamente di incapacità e di nutrire sentimenti

separatisti.

Il Consiglio dei ministri italiano approvò a maggioranza la nomina di Salvatore Aldisio ad Alto

commissario della Sicilia. La sua nomina

fu una ferma presa di posizione del Governo e del CLN romano contro il

pericoloso movimento eversivo dell’indipendentismo siciliano. Aldisio non

deluse le aspettative di chi lo elesse: « cominciò

ad allontanare dalle cariche i separatisti o coloro che erano sospettati di

esserlo » , ad iniziare dal sindaco palermitano Lucio Tasca. Ad agosto,

anche il Partito Comunista iniziò una

seria opera di organizzazione in tutta la Sicilia nell’intento principale di contrastare il

separatismo, nonostante vi fu, nell’allora recente passato, una certa simpatia

reciproca tra Andrea Finocchiaro Aprile e Palmiro Togliatti, capo del PCI, il

quale affermò, durante una seduta del Consiglio dei ministri, che « la propaganda separatista aveva successo

perché si collegava “a tradizioni storiche di lotta per la libertà del popolo

siciliano [...] tutt’altro che sparite e tutt’altro che da disprezzare”, e

sfruttava il vastissimo elenco dei torti che veramente sono stati fatti in

Sicilia nel sistema dello Stato italiano” ».

(L’Alto

Commissario per la Sicilia – Aldisio)

La

fame… il carovita, il mercato nero continuarono a sconvolgere la vita sociale.

Giuliano era già presente nella scena sociale dell’isola e il separatismo

trovava sempre più una facile diffusione

tra gli isolani conquistati dall’idea di

una Sicilia tradita dal governo. Gli stenti creavano continui cortei davanti ai

palazzi municipali e governativi così come quella fatidica mattina del 19

ottobre. Quel giorno era stato

proclamato uno sciopero da parte dei dipendenti comunali per chiedere “l’estensione anche a loro degli aumenti

economici che il governo centrale aveva riconosciuto agli impiegati statali”.

Il commissario prefettizio barone Merlo aveva respinto

tali richieste, adducendo “ motivi di

bilancio che non consentivano nuovi aggravi finanziari all’amministrazione

comunale », con la conseguenza della messa in atto di uno sciopero che

doveva aver luogo il 18 del mese, poi rientrato per le sommarie promesse

riguardo a un’indennità di carovita, e ripreso proprio il giorno successivo, il

19 ottobre, in cui avvenne l’eccidio.

Piazza Pretoria

Il

corteo partì da Piazza Pretoria per portarsi davanti a Palazzo Comitini allora

sede della Prefettura (oggi del Provincia).

Palazzo Comitini

I

manifestanti chiedevano che una delegazione di dipendenti comunali fosse

ricevuta dal Prefetto Paolo D’Antoni e dall’Alto Commissario per la Sicilia

Salvatore Aldisio, già ministro dell’Interno. Gli scioperanti chiedevano con

ripetuti slogans” pane e pasta per

tutti”. La folla era ammassata

davanti al palazzo presidiato da una trentina di carabinieri e agenti di

Pubblica Sicurezza. La tensione era alta tanto che furono chiuse le finestre e

il portone d’ingresso del palazzo fu sbarrato. Più volte i dimostranti chiesero

un incontro con il prefetto e l’Alto Commissario. Ma a risposta fu incredibile…”entrambi erano assenti”….

(Il Prefetto Paolo

D’Antoni e Mons. Mingo Corrado, Vescovo di Trapani)

Alcuni

facinorosi cominciarono a battere con pietre e legni le saracinesche dei

negozi, che erano chiusi, provocando un gran frastuono. Gli scioperanti

chiesero ancora una volta di essere ricevuti anche dal viceprefetto Giuseppe

Pampillonia. Era presente.. così come probabilmente i due “assenti”, ma il

viceprefetto prese una grave decisione che sarà tragica per il susseguirsi

degli eventi. Invece di accettare di parlare con una delegazione di

dimostranti, telefonò al comando militare della Sicilia per chiedere un forte

contingente di soldati. Il generale era

quel “famoso” Giuseppe Castellano che firmò l’armistizio a Cassibile…. Il

famoso armistizio passato alla storia come “l’armistizio della vergogna”.

Il Generale

Italiano (in abito scuro) della

“sofferta firma” della “resa” italiana “senza condizioni”

Poi addolcita con

il termine “Armistizio”

Cassibile (Sr) – 3

settembre 1943

LA

FIRMA:

Per

il Maresciallo Pietro Badoglio Capo del Governo italiano f.to Giuseppe

Castellano, Gen. di Brigata addetto al Comando Supremo Italiano

Per Dwight Eisenhower, generale dell’Esercito degli U.S.A., Comandante in Capo delle Forze Alleate, f.to Walter B. Smith, Magg. Gen. dell’Esercito degli U.S.A. Capo di Stato Maggiore.

Per Dwight Eisenhower, generale dell’Esercito degli U.S.A., Comandante in Capo delle Forze Alleate, f.to Walter B. Smith, Magg. Gen. dell’Esercito degli U.S.A. Capo di Stato Maggiore.

Presenti:

On. Harold Macmillan, Ministro Residente britannico presso il Quartier Generale delle Forze alleate

Robert Murphy, rappresentante personale del Presidente degli Stati Uniti

Royer Dick, Commodoro della Reale Marina britannica, Capo di Stato Maggiore del Comandante in Capo del Mediterraneo

Lowell W. Rooks, Magg. Gen. dell’Esercito degli U.S.A. Sottocapo di Stato Maggiore, C-3, presso il Quartier Generale delle Forze alleate

Franco Montanari, interprete ufficiale italiano

Brigadiere Kenneth Strong, Sottocapo di Stato Maggiore, G-2, presso il Quartier Generale delle Forze alleate.)

On. Harold Macmillan, Ministro Residente britannico presso il Quartier Generale delle Forze alleate

Robert Murphy, rappresentante personale del Presidente degli Stati Uniti

Royer Dick, Commodoro della Reale Marina britannica, Capo di Stato Maggiore del Comandante in Capo del Mediterraneo

Lowell W. Rooks, Magg. Gen. dell’Esercito degli U.S.A. Sottocapo di Stato Maggiore, C-3, presso il Quartier Generale delle Forze alleate

Franco Montanari, interprete ufficiale italiano

Brigadiere Kenneth Strong, Sottocapo di Stato Maggiore, G-2, presso il Quartier Generale delle Forze alleate.)

La

richiesta del viceprefetto fu accolta dai vertici militari che in realtà erano

stati allertati già dalla prima mattinata. Dalla caserma “Ciro Scianna”, di

Corso Calatafimi, i soldati , circa 60, del 139° fanteria (quasi tutti di origine sarda)

vennero fatti confluire su due camion in Via Maqueda.

Caserma “Ciro

Scianna”

Via Maqueda –

“Quattro Canti”

Erano

comandati dal giovanissimo sottotenente Calogero Lo Sardo… quant’è strana la

vita… il giovane era nato a …. Canicattì. A ciascun soldato fu consegnato

un fucile modello “91”. Trentacinque

soldati ebbero in dotazione due caricatori e gli altri ventuno un solo

caricatore e due bombe a mano del tipo “Brera”.

Nei pressi dei “Quattro Canti” il convoglio militare fu preso a

bersaglio con lanci di pietre e qualche latta.

Nessuna arma era in mano alla folla… i militari giunti sul posto

ricevettero l’ordine di caricare i fucili e di sparare sulla folla.

Le

testimonianze “parlarono di un automezzo

carico di soldati che s’inoltrava in mezzo alla folla. Sull’automezzo volarono

sassi e alcune latte lanciate dai dimostranti.. si udì un esplosione vicino al

camion.. forse un soldato aveva perso la testa

e lanciò una prima bomba…” un aspetto che la commissione non riuscì

mai a chiarire.

.

Il

plotone di fanteria del 139° Regimento della Divisione Sabauda sparò sulla

folla... ci fu una strage... “La Strage del Pane” con 23 morti e 153 feriti.

Le

vittime:

Grifati

Salvatore di 9 Anni;

Damiani

Michele di 12 ¨¨:

Ferrante

Giuseppe ¨12 ¨;

Balistrieri

Giuseppe di 16 anni;

Cordone

Domenico di 16 anni;

Di

Gregorio Andrea ¨16 ¨;

Oliveri

Andrea ¨ 16 ¨;

La

Spia Gioacchino ¨17 “;

Lo

Verde Rosario ¨17 “;

Orlando

Salvarore “ 17 “ :

Galata'

Vincenzo di 19 “;

Midolo

Erasmo “ 19 “;

Lanzarone

Eugenio di 20 “;

Giannotta

Francesco “ 22 “;

Maligno

Giuseppe “ 22 “;

Puccio

Vincenzo “ 22

“;

Volpes

Aldio “ 23 ¨;

Gandolfo

Carmelo “ 25 ¨;

D'Atria

Natale “ 28 “;

Corsaro

Rosario “ 30 “;

Pecoraro

Anna “ 37 ¨:

Cacciatore

Vincenzo “ 38 “:

Parrinello

Cristina “ 61 “;

Venturelli

Giacomo “ 70 ¨¨,

Il generale

Giuseppe Castellano (l'8 settembre 1943 aveva firmato l'armistizio di

Cassibile) comandava il 139° Reggimento Fanteria della Divisione Sicurezza Interna “Reggio”

(ex Divisione Fanteria “Sabauda”). I militari spararono alla folla proprio

davanti al Palazzo Comitini allora sede della Prefettura oggi della Provincia.

Il numero

delle vittime e dei feriti poteva essere superiore considerando il numero di

colpi che i soldati avevano a disposizione per sparare: 91 caricatori da 6

colpi comportano la disponibilità di ben 546 colpi….

(Palermo – Vicolo sant’Orsola)

Nessuno dei

militari dotati di due caricatori ebbe il tempo materiale di usarli perché la

folla, dopo i primi spari e le esplosione, si disperse nelle stradine

circostanti. Si calcola che furono sparati almeno 300 colpi…..sul selciato

rimasero i mori ed i feriti e le autorità, subito dopo il massacro, si

affrettarono con l’uso di idranti a cancellare le macchie di sangue sulla

strada.

Una famosa

circolare di quegli anni consentiva ai militari di sparare ad altezza d'uomo in

presenza di adunate sediziose.

La Circolare

Roatta del 26 luglio 1943, fatta propria dal generale Taddeo Orlando (il 31

agosto 1944) e diramata ai comandi

militari obbligava “le truppe ad agire contro il popolo senza

esitazione...... e di reprimere con le armi qualunque perturbamento dell'ordine

pubblico....senza preavviso di sorta, come se si procedesse contro truppe

nemiche”.

Il

generale Castellano ed il governo dell'epoca sposarono la versione ufficiale

secondo la quale i militari della 139° fanteria furono aggrediti dai

“separatisti” e nessuno avrebbe dato l'ordine di sparare”.

Dopo

50 anni la verità venne alla luce del sole e la versione ufficiale fu smentita.

Nel

1995 il sardo, Giovanni Pala, allora appartenente al reggimento coinvolto nella

strage, affidò al giornale ¨L'Unita´” una clamorosa confessione: “ In Via

Maqueda non era in corso nessun assalto. Eppure quando la nostra colonna

raggiunse alle spalle la folla, il tenente Lo Sardo diede l'ordine di scendere

dai mezzi e di caricare i fucili. Tutto accadde in pochi istanti. I soldati che

erano in testa al convoglio cominciarono a sparare ad altezza d'uomo e a

scagliare bombe a mano Breda. Una scena bestiale. La gente scappava da tutte le

parti lasciando sulla strada morti e feriti””. (La rivelazione fu fatta al giornalista dell'Unita´, Giorgio Frasca

Polara (Ünità deL 19 dicembre 1995).

Il

sottotenente Lo Sardo rispose sicuramente a un ben preciso comando… forse

premeditato… voluto da chi ?

Ci

furono responsabilità politiche ?

Le

forze alleate erano al corrente di ciò che stava per succedere ?

La

Circolare Roatta affermava: “« ...poco

sangue versato inizialmente risparmia fiumi di sangue in seguito. Perciò ogni

movimento deve essere inesorabilmente stroncato in origine... muovendo contro

gruppi di individui che perturbino ordine o non si attengano prescrizioni

autorità militare, si proceda in formazione di combattimento e si faccia fuoco

a distanza, anche con mortai e artiglieria senza preavviso di sorta, come se si

procedesse contro truppe nemiche. »

In base a questa “criminale” circolare nei cinque giorni

successivi al 25 luglio 1943, ci furono degli scontri con 93 morti, 536 feriti

e e 2276 arresti.

Il 26 luglio 1943, dopo la festa popolare per la caduta del

regime fascista, ad eliminare ogni dubbio sulla continuità della violenza ci

pensò il “nuovo capo di Stato Maggiore, nominato da Badoglio… proprio il

generale Mario Roatta. Non perse tempo il “grande generale” e subito emanò la

circolare che ordinava a tutti i presidi di reprimere nella maniera più decisa,

anche sparando, ogni manifestazione corteo o comizio o assembramento che “turbi

l’ordine pubblico”.

La circolare era del 26 luglio ’43 e il 31 agosto del’ 44 fu

ribadita, confermata con un provvedimento del generale Taddeo Orlando, ministro

per la guerra del governo di concentrazione nazionale allora in carica e

presieduto da Bonomi.

Generale

Roatta

(Taddeo

Orlando)

(Taddeo

Orlando, Emilio Grazioli e Mario Robotti –

Durante

un corteo a Lubiana)

Ma le soprese non finiscono…..Una circolare simile, sia nella

forma che nella sostanza, venne emessa sette anni dopo …. Come ? In Pieno

regime repubblicano .. ovvero

…”antifascista”. E’ la circolare n. 400 dell’1 giugno 1950… una circolare

sconosciuta che porta il nome del Ministro della Difesa……?????? Uno dei

tanti….. il Suo nome ? Randolfo Pacciardi che la emanò.

Pacciardi, di idee repubbblicane, fu nel dopoguerra,

segretario del PRI, nell’ottobre del’ 48 affermò: “al momento opportuno

occorrerà arrestare 300 comunisti e socialisti per neutralizzare la sinistra”.

|

| Randolfo Pacciardi ad un congresso a Molfetta |

(Il 23 Agosto 1974 la magistratura di Torino scoprì il

complotto facente capo a Edgardo Sogno , Randolfo Pacciardi ed altri fra

cui Junio Valerio Borghese. Il golpe era

previsto per ferragosto e aveva come obiettivo di forzare l'intervento dei

militari a favore di una repubblica presidenziale).

Nel giugno del 1950 la famosa circolare citata.” ... in ogni caso il fuoco non va mai

impiegato a scopo intimidatorio. Il fuoco sarà diretto contro gli elementi più

facinorosi e contro coloro che commettono gravi violenze o incitano a queste

contro le forze dell'ordine...".

Le Reazioni

L’Anto Commissario per la Sicilia, Aldisio, accusò “ i manifestanti di aver assalito dei camion

carichi di farina che attraversavano la città” (un aspetto che nessuna

fonte riportò…)

Il CNL (Comitato di Liberazione Nazionale) di Palermo accusò

“i separatisti e gli ex fascisti” e chiedevano “l’accelerazione dei processi di epurazione”.

I repubblicani accusavano i monarchici mentre l’Avanti

chiedeva di “colpire i separatisti… che

armavano la mano dei sicari per provocare repressioni sanguinose”.

LA STAMPA

Subito dopo la

strage la stampa riportò diverse

dinamiche dei fatti… è anche vero che fu applicata una spietata censura… una

versione riportava: “la forza pubblica, dopo essere riuscita a

sciogliere pacificatamente un primo assembramento di dimostranti…. era

costretta a mobilitare un automezzo carico di quaranta soldati appartenenti

alla divisione Sabauda, per prevenire eventuali intemperanze di una colonna che

si ricostituiva e si ingrossava di elementi estranei provenienti dai bassi

strati della popolazione. Quando poi dalla folla venne lanciata una bomba a

mano, che ferì nove soldati, i superstiti risposero facendo uso dei moschetti e

delle bombe a mano di cui erano armati”.

La versione riportata da altri quotidiani…” « [di] soldati

[che] avrebbero fatto uso delle armi senza nessun preavviso, e per di più senza

essere stati fatti oggetto del lancio della bomba. I nove soldati sarebbero

stati feriti da una delle bombe a mano lanciate dal bordo dello stesso

autocarro, la quale essendo caduta a breve distanza dal camion, e precisamente

sul lato sinistro, ne avrebbe determinato il danneggiamento “.

La stampa non fu obiettiva e non poteva

esserlo… si fece cadere la colpa dell’eccidio sul MIS (Movimento

Indipendentista Siciiano) di Finocchiaro Aprile . “ Aldisio accusava i separatisti di preparare un “colpo

di mano” contro le autorità dello Stato. Aveva dato ordine di perquisire la

sede palermitana del MIS, dove – com’era del tutto prevedibile e naturale –

furono rinvenuti dei “documenti antistatali” (cioè di propaganda

indipendentistica) ai quali fu attribuita grande importanza. Otto individui che

si trovavano nei locali furono fermati. Fu contestualmente disposta, a tempo

indeterminato, “la chiusura della sede dei separatisti” ».

La

conseguenziale risposta di Finocchiaro Aprile fu determinata a voler sfruttare

le opportunità propagandistiche offertegli dalla stessa ambiguità dei fatti

riguardanti la strage: « la

responsabilità [di essa], una delle più terribili e infami che siano mai

avvenute, grava tutta sul governo italiano, il quale impiegò truppe note per la

loro dedizione alla monarchia sabauda, che non riscuote più la fiducia del

popolo, e per il loro odio contro noi siciliani, manifestato in più occasioni.

L’intervento di queste truppe quando la dimostrazione era al suo termine e

l’uso dei mezzi bellici più micidiali contro una folla inerme sono rilevatori

di un sistema che le leggi più elementari della civiltà non possono non

condannare ».

Il

giornale “La Voce Socialista” accusò “i

lavoratori in sciopero che gridavano e occupavano le strade…” accusandoli

di “incoscienza e mancata

organizzazione”.

Il 20 ottobre sulla stampa apparve un comunicato del

governo sul massacro avvenuto a Palermo il giorno precedente: "In occasione di una dimostrazione diretta ad

ottenere miglioramenti di carattere economico, compiuta ieri a Palermo da

impiegati delle banche e dell’esattoria, gruppi estranei, sobillati da elementi

non ancora chiaramente individuati, prendevano l’iniziativa per inscenare una

manifestazioni sediziosa. Davanti alla sede dell’Alto Commissariato venivano

esplosi colpi d’arma da fuoco contro reparti dell’Esercito, che erano così

costretti a reagire. Si deplorano 16 morti e 104 feriti. L’ordine pubblico è

stato ristabilito. Il Comitato provinciale di liberazione nazionale si è subito

riunito ed ha dichiarato di mettersi a disposizione dell’Autorità governativa

locale per la ricerca dei responsabili della manifestazione sediziosa".

In

Sicilia fu autorizzata la pubblicazione, sul “Giornale di Sicilia” del 20 ottobre

1944, di un manifesto che era firmato dal “Partito d’Azione”, dal PCI, dalla

DC, dal Partito della Democrazia del lavoro

e del Partito Socialista. Il manifesto sottolineava la gravità dei fatti

ed affermava: “ come vogliamo che nelle

masse si accresca la coscienza di popolo civile così esigiamo che la vita dei

cittadini sia a tutti sacra”… che dichiarazione patetica…..!!!!!!!!!

La

reazione del Governo ? Il Governo Bonomi

II fu il 62° governo del regno d’Italia ( dal 12-18 giugno 1944 al 12 dicembre

1944).

Un

governo d’Unità Nazionale… con

-

Democrazia

Cristiana (DC)

-

Partito

Comunista Italiano (PCI)

-

Partito

Socialista di Unità Proletaria (PSIUP; già PSI);

-

Partito

Liberale Italiano (PLI)

-

Partito

Democratico del Lavoro (PDL)

-

Partito

d’Azione (PdA)

I

membri:

-

Presidente

del Consiglio dei Ministri: Ivanoe Bonomi (PDL)

-

Sottosegretari

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

a)

Sergio

Fenoaltea (PdA)

b)

Giuseppe

Spataro (DC) con delega per la “Stampa e Informazione”;

-

Ministri

Senza Portafoglio:

a)

Alberto

Cianca (PdA);

b)

Alcide

De Gasperi (DC);

c)

Bartolomeo

Meuccio Ruini (PDL);

d)

Giuseppe

Saragat (PSIUP);

e)

Carlo

Sforza (Indipendente);

f)

Palmiro

Togliatti (PCI);

g)

Benedetto

Croce (PLI) fino al 27 luglio 1944;

h)

Nicolò

Carandini (PLI) dal 27 luglio al 12 dicembre 1944

Ministeri:

-

Aeronautica:

Piero Piacentini (Militare) – Carlo Scialoja (PDL) , sottosegretario;

-

Affari

Esteri: Ivanoe Bonomi (PDL) ad iterim dal 20 luglio 1944;

Giovanni Visconti Venosta

(Tecnico)

Renato Morelli (PLI) con

delega per gli “Italiani all’estero”;

-

Africa

Italiana: Ivanoe Bonomi (PDL) ad iterim;

-

Agricoltura

e Foreste: Fausto Gullo (PCI) – Gino Bergami (Tecico), sottosegretario;

-

Comunicazioni:

Francesco Cerabona (PDL) – Angelo Raffaele Jervolino (DC)

sottosegretario con delega

per le Ferrovie – Mario Fano (Tecnico) con

delega per le “Poste

e telegrafi”.

-

Finanze

: Stefano Siglienti (PdA) – Antonio Pesenti (PCI), sottosegretario;

-

Grazia

e Giustizia : Umberto Tupini (DC) – Carlo Bassano (PDL), sottosegretario;

-

Guerra

: Alessandro Casati (PLI) – Mario Palermo (PCI) , sottosegretario; Giovanni

Battista

Oxilia (militare) dal 3 giugno

1944;

-

Industria,

Commercio e Lavoro: Giovanni Gronchi (DC)

- Giudo Molinelli (PCI),

sottosegretario con delega per

“l’Industria e Commercio;

Mariano Costa (PSIUP),

sottosegretario con delega per il “Lavoro”;

-

Interno

: Ivanoe Bonomi (PDL) ; Emilio Canevari (PSIUP), sottosegretario ;

-

Lavori

Pubblici: Pietro Mancini (PSIUP) – Giuseppe Bruno (PdA), sottosegretario;

-

Marina;

Raffaele De Courten (militare) - Antonio

Ramirez (PdA), sottosegretario; Angelo

Corsi (PSIUP) con delega per la

“Marina Mercantile”;

-

Pubblica

Istruzione : Guido De Ruggiero (PdA),

Bernardo Mattarella (DC), sottosegretario;

-

Tesoro:

Marcello Soleri (PLI) ; Antonio Manes (PDL), sottosegretario;

(Il Governo Bonomi

in una riunione del dicembre 1944)

L’indomani

della strage (20 ottobre) si riunì a Roma il Consiglio dei Ministri sotto la

presidenza dell’on. Ivanoe Bonomi. Alla riunione era presente anche l’Alto

Commissario per la Sicilia… il democristiano Salvatore Aldisio.

Proprio

ad Aldisio venne affidato l’incarico di “istruire

un’ampia indagine tendente ad accertare le cause” del…..”tragico incidente”.

Venne

incaricato di condurre una rigorosa indagine l’Ispettore Generale di PS

(Pubblica Sicurezza) Michele Iantaffi (già questore nell’Isola).

(Nel

settembre del’ 44 il governo Bonomi chiese proprio a Iantaffi di esprimere un

giudizio sulla futura gestione della pubblica sicurezza nell’Isola. Iantaffi

sostenne che “la Direzione Generale non

poteva essere mantenuta in vita non soltanto perché ricordava troppo da vicino

le esperienze di periodo fascista, ma anche perché con il suo carattere di

eccezionalità avrebbe potuto determinare dei contrasti con gli organismi

ordinari”. A prevalere fu la posizione alleata, che aveva ancora funzioni

di controllo, secondo la quale era necessario un organismo superiore di

coordinamento della P.S. Fu così che la Direzione Generale venne trasformata in

Ispettorato di PS per i servizi interprovinciali in dipendenza dell’Alto

Commissario per la Sicilia).

L’Ispettore

Iantaffi fu affiancato nell’indagine dai rappresentanti dei partiti politici e

da alcuni esponenti del CNL (Comitato Nazionale Liberazione)

I

rappresentanti dei partiti politici erano:

-

Dott

Pasquale Cortese (DC);

-

Prof.

Giuseppe Drago (PSI);

-

Prof.

Giuseppe Montalbano (PCI);

-

Il

generale dei regi Carabinieri comandante di Brigata , Amedeo Branca.

Ben

presto in seno alla commissione sorsero dei forti dissidi. I politici

sostenevano l’esistenza di parecchie irregolarità amministrative penali (

l’imprudente distribuzione della bombe ai soldati) e di carattere doloso (l’uso

illegittimo delle armi da fuoco). Iantaffi rimase da solo nella commissione

perché prima i rappresentanti del CNL e poi quelli dei partiti politici

uscirono dalla commissione.

Il

4 novembre 1944 il dott. Iantaffi fece pervenire la sua relazione sul massacro

di Palermo, un fascicolo di appena 14 pagine (sic), ai seguenti funzionari:

-

Al

procuratore militare presso il Tribunale di Guerra di Palermo;

-

Al

Ministro dell’Interno (Ivanoe Bonomi);

-

All’Alto

Commissario per la Sicilia (Aldisio);

-

Al

comandante del Corpo d’Armata di Palermo;

-

Al

Prefetto di Palermo D’Antoni.

Il

funzionario nella sua “scolastica “relazione sottovalutò fatti e circostanze

importanti e probabilmente fece sparire fotografie e dichiarazioni..

lettere che evidenziavano il

comportamento anomalo delle forze militari. La sua relazione escludeva ogni

responsabilità politica e militare….(non poteva essere altrimenti……).

Accettò

la tesi del generale Castellano: “ la

provocazione da parte della folla”.

Naturalmente

la relazione non venne sottoscritta dai rappresentanti del CNL e dei partiti

politici.

Il

20 febbraio 1947 iniziò il processo sull’eccidio… una grande celerità a poco

più di due anni dai fatti. Il dibattimento presso il Tribunale militare di

Taranto. Una sede scelta per legittima suspicione dato che si temevano nella

città siciliana degli scontri.

Il

collegio giudicante era composto dal:

-

Contrammiraglio

Leonardo Elena come presidente;

-

Dal

maggiore dell’esercito Rolando Tafuri;

-

Dal

capitano di vascello Sergio de Judicibus;

-

Dai

tenenti colonnelli Giuseppe Santelli e Roberto De Cesare

Imputati…

ventuno militari…. Apriva la lista Calogero Lo Sardo (Canicattì 1 gennaio 1917,

che all’epoca comandava il drappello di soldati. Era sottotenente in

servizio al 139° reggimento di fanteria. Era difeso dall’avv.

Parlavecchio del foro di Palermo. Gli imputati, tutti liberi, dovevano

rispondere del “reato di delitto di strage”.

Il

PM, colonnello Paolo D’Ambrosio nella sua requisitoria affermò che non si

doveva parlare di “delitto di strage” ma

di “eccesso colposo nell’uso legittimo

delle armi”. Concluse la sua arringa chiedendo la condanna a dieci anni di

reclusione per gli imputati. La difesa degli imputati chiese una sentenza di

assoluzione ovvero una sentenza di “pacificazione

sociale”.

Ad

appena due giorni dall’inizio del processo, cioè il 22 febbraio ci fu la

sentenza dopo circa tre ore di consiglio. La sentenza ? .. Una farsa come riportano nel loro racconto

Salvo e Giuseppe Musumeci..

Innanzitutto

vennero esclusi dall’elenco delle vittime , i 26 caduti, Carmelo Natale di 35

anni e Carlo Conti di 34.. perché ? Non vi erano prove sufficienti per

“accertare che erano realmente deceduti a causa della sparatoria di via

Maqueda”.. Fu confermato il numero dei 158 feriti e si confermò che tra le

vittime c’erano due donne… Anna Pecoraro e Cristina Parrinello. Le due donne

lavoravano in una stireria situata proprio di fronte al Palazzo della

Prefettura… i soldati lanciarono una bomba all’interno del negozio…….

Per

gli imputati il verdetto definitivo: “ è

riconosciuto l’eccesso colposo per legittima difesa.. escludendo però,

l’aggravamento delle previsione dell’evento”.

Con questo clamoroso capovolgimento del capo d’accusa, la Corte

dichiarò: “ di non doversi procedere a carico di tutti gli imputati… per essere

tutti i delitti estinti da amnistia” !!!!!!!!

In conclusione nessun colpevole.. era riconosciuta la tesi secondo la quale i

militari si difesero dall’attacco dei manifestanti che usarono le bombe a mamo

e non bastoni… pietre o randelli…

Ma

il fatto più singolare di tutto l’iter processuale fu che un processo

giudiziario così importante non avrebbe avuto mai un giudizio d’appello contro

la sentenza.

Due

giorni dopo la sentenza il PM D’Ambrosio, il 22 febbraio, propose un ricorso

d’appello contro la sentenza. Ma lo stesso PM il 31 maggio 1947, in modo

inspiegabile ma non troppo, dichiarò di rinunciare all’impugnazione che lui

stesso aveva annunciato. Né la Procura Generale si adoperò perché non aveva

nulla in contrario. Perché il Pm ritirò il ricorso in appello ? E’ facile

intuire la risposta….

A

causa della rinuncia di appello da parte del PM, il tribunale nello stesso

giorno (ovvero il 31)…. che grande celerità…emanò un’ordinanza che era firmata dal:

-

capitano

di vascello, De Judicibus, presidente;

-

colonnello

dell’esercito Paolo Impiccichè, giudice relatore;

-

tenente

colonnello dell’aereonautica Rodolfo De Giorgi, giudice;

-

capitano

di fregata Luciano Marra, giudice;

-

maggiore

dell’aereonautica Felice Bastianelli, giudice.

L’Ordinanza:

“che

dichiarava inammissibile il ricorso per annullamento proposto dal PM” ed

ordinava “ l’esecuzione immediata della sentenza impugnata”…. Amen

Dal

4 giugno 1947, data in cui la sentenza passò in giudicato, sul massacro il

silenzio più assoluto. Come abbiamo visto solo nel 1995 un soldato che faceva

parte dei soldati mandati in Via Maqueda, Giovanni Pala rilevò la vera dinamica

degli avvenimenti.

Ma

il processo… il vero processo ha avuto inizio con la recente apertura degli

archivi dell’OSS (Office of Strategie Service) negli Usa, del Vaticano e

dell’ex PCI. Sono venuti alla luce documenti inediti che fanno piena luce sui

tragici fatti di quel giorno.

Documenti

…tanti…..

In

un rapporto segreto della spia Vincent Scamporrino, datato 10 agosto 1944, sono

riportate, tra virgolette, alcune dichiarazioni del capomafia don Calogero

Vizzini: “… gli abitanti di

Caltanissetta, Agrigento e Catania sono ostili alla Divisione Sabauda. È noto

infatti che quest’ultima ha ricevuto ordini segreti (di natura politica) per il

mantenimento dell’ordine pubblico nella eventualità di una rivolta popolare. Si

ripeteranno così i Vespri Siciliani. Il popolo è stanco di subire i barbari

metodi della polizia”.

In

un altro rapporto segreto trasmesso dal console generale americano a Palermo,

Alfred T. Nester, datato 27 settembre 1944 e trasmesso al segretario di Stato

Usa, si legge: “ l’OSS compie un

eccellente monitoraggio della Sicilia… in questo teatro la politica è in

subbuglio soprattutto per colpa del movimento separatista e del partito

Comunista. Sono in molti a prevedere l’esplosione di gravi disordini”.

Una

previsione veritiera quella del Nester, che era presente ai fatti del 19

ottobre, e in una relazione al

Segretario di Stato Usa riferì: “ero

personalmente presente per la durata di tutto l’episodio… Il governo si sforza

di fare ricadere la responsabilità di questi disordini sui separatisti. Questa

versione potrà trovare qualche credito, ma in tutta franchezza io non credo che

siano stati i separatisti ad organizzare gli scioperi o i disordini culminati

nella sparatoria”.

Vincenzo

Purpura, leader del Partito d’Azione in Sicilia e testimone oculare riferì su

un documento desecretato datato 13 novembre 1994 e conservato negli Archivi

Nazionali Nara di College Park nel Maryland,..”i primi a sparare sono stati senza dubbio alcuno i soldati, che hanno

poi lanciato alcune bombe a mano…”

Il

prof. Giuseppe Montalbano, leader del PCI in Sicilia, in una lettera

classificata segreta e conservata all’Archivio Centrale dello Stato (busta 1,

fasc. Ovra) del 21 ottobre 1944 e inviata al ministro Palmiro Togliatti

dichiarava: “la responsabilità

dell’eccidio ricade esclusivamente sui soldati e gli ufficiali della Divisione

Sabauda, che hanno lanciato le bombe e sparato con fucili mitragliatori, senza

alcuna provocazione. La popolazione si sente abbandonata dalle autorità e

perché i separatisti continuano a soffiare sul fuoco…. Una tendenza estremista,

filo separatista, che vi è anche alla direzione della Camera del Lavoro”.

Togliatti

non rispose a questo messaggio ed è veramente strano. Sul massacro di via

Maqueda lo stesso Togliatti non disse nulla…. Strani misteri della politica.

Ci

sono delle lettere del periodo in esame che furono censurate….

La

Sig.ra Teresa Morvillo scriveva a Franca Morello in una lettera datata 21

ottobre 1944:

“….. noi dalle

finestre dell’ufficio abbiamo assistito ad una fase di esso… se tu avessi visto

! La maggior parte era costituita di bambini dai 10 ai 12 anni ! C’erano

giovanotti imberbi, qualcuno più grande…. Gridando si sono messi a fare un gran

baccano dovunque, insomma sciopero. Ma nessun bastone o arma era nelle loro

mani… il gruppo più grosso si trovava a reclamare pane e pasta dinnanzi il

Palazzo della Prefettura, nient’altro che questo faceva. Quando meno se

l’aspettava ha visto arrivare un camion con un gruppo di badogliani,

sardignoli, i quali, non si sa perchè, appena giunti in mezzo ai dimostranti

hanno buttato le bombe a mano e sparato con i fucili mitragliatori. Hanno fatto

circa 200 tra morti e feriti, la maggior parte bambini, giovanottini e, come

sempre, altre vittime innocenti che non prendevano parte alla dimostrazione ma

o guardavano o si trovavano lì vicino !!! Ciò ha prodotto la generale indignazione

e l’indomani mattina sono apparsi manifestini con scrittovi che “la

cittadinanza era a lutto per le vittime del piombo sabaudo”.

I

documenti su riportati smentiscono la tesi dell’aggressione da parte dei

dimostranti.

Nell’atrio

di Palazzo Comitini, oggi sede della Provincia, nel 1994 fu messa una lapide a

ricordo della strage. Sono riportati i nomi delle vittime…. Ancora oggi Palermo