I CASTELLI DI MAZZARINO - PERLA DEL BAROCCO SICILIANO

|

Mazzarino – Provincia di

Caltanissetta

Dal sito: http://archivio.blogsicilia.it/tagli-alle-province-da-lunedi-chiusi-alcuni-uffici-a-mazzarino/

|

Il

centro di Mazzarino, posto nel lembo interno e collinare della provincia

Nissena, tra Caltanissetta e Gela, offre scenari grandiosi…” laddove in primavera i profumi dei fiori e degli ortaggi che maturano

al sole riempiono di profumi l’aria; laddove in estate il grano si mostra con

le sue splendide spighe dorate e in autunno gli uliveti innalzano le loro cime

argentee e i vigneti si susseguono l’uno dopo l’altro”.

È

considerato la perla del barocco siciliano per la bellezza delle sue chiese e

del suo centro storico.

Le

recensioni dei turisti su Mazzarino sono lusinghiere e dimostrano la sua

importante vocazione turistica per i suoi molteplici aspetti culturali:

“Un paesino di

contadini ma con dei gioielli architettonici degni di una grande città d'arte.

Mazzarino presenta

un'arte divina con le sue opere architettoniche. È una cittadella con le sue

tradizioni, sia politiche sia religiose che si distinguono tra di loro. A tutti

voi turisti, vi invito a visitare Mazzarino. Li troverete tutti i tempi lontani, che oggi non ci sono più”.

“Ridente paese nel centro della Sicilia, su una verde

vallata di mandorleti ed oliveti, ricco di pregiate facciate architettoniche, di

antichi dipinti e artistici manufatti lignei dentro le chiese. Tutela le

antiche tradizioni locali, l'enogastronomia e la pasticceria. Buona ospitalità

e prossimo ad altri centri artistici ed archeologici.

Da non perdere altare ligneo dei Cappuccini , le facciate

architettoniche e il Castello di Mazzarino”.

Mazzarino

proprio per i suoi aspetti archeologici, storici, architettonici, religiosi,

naturalistici è stata proposta a far parte dell’Unesco con il riconoscimento

del “Comune di Mazzarino come Città D’Arte, ai sensi dell’art. 13co.V della

L.R. n.28/)) ed è stato incluso tra i Comuni ad economia prevalentemente

turistica.

|

Chiesa Madre

| Dal sito : http://www.dvd-game-new-releases.info/skin/mazzarino-s.akp |

IL

CASTELLO VECCHIO DI MAZZARINO

http://www.comune.mazzarino.cl.it/Comune/kalos/castello.htm

Nella

tradizione locale è comunemente detto “Castelvecchio” o anche “U Cannuni” in

riferimento all’unica torre cilindrica (sud-ovest)

superstite che somiglia ad un gigantesco cannone.

Incerta

è la data della sua nascita.

Il

castello fu in tempi antichissimi una fortezza e diversamente dall’altro

castello di Grassuliato, fu abitato ed usato in epoche diverse, sempre subendo

delle trasformazioni.

In

epoca bizantina ed araba, quando il florido villaggio sorgeva al “Piano”, una

contrada sita circa 2 km in linea d’aria più a valle dell’odierna Mazzarino,

doveva esserci un castello. Una solida struttura, costruita probabilmente su un

preesistente fortilizio romano, a presidio della Valle del Braemi e del

Diseuri.

In

epoca normanna, quando era ancora vitale il vicino Castello del

Grassuliato, e quando la popolazione dal

“Piano” si trasferì nel luogo dove oggi sorge Mazzarino, il Castello Vecchio entrò

a fare parte di una serie di fortificazioni che nella zona comprendeva oltre al

Castello di Grassuliato anche i Castelli di Butera, Aidone ed altri luoghi

forti.

È

certo che la fortezza fu ricostruita dopo la dominazione musulmana e normanna,

dalla famiglia Branciforte nel XIV secolo. È proprio del 1325 un privilegio di

Federico d’Aragona in cui figura il nome del castello come proprietà e

residenza dei Branciforte.

(Branciforte o Branciforti, nobile

famiglia siciliana, che una leggenda fa discendere da Obizzo, un cavaliere che

militò sotto Carlo Magno.

Obizzo, leggendario capostipite della famiglia Branciforte,

era un cavaliere di grande valore nell’armata di Carlo Magno. Nella battaglia contro i Longobardi Obizzo si

trovò a difendere da solo le insegne del

Re e la bandiera “orofiamma” contro tre nemici. Rimase con le mani mozzate ma

continuò con ardore a tenere alata l’insegna reale. Da quel momento Ovizzo

prese l’appellativo o cognome di

Branciforte. Diventò Alfiere generale dell’esercito del Re e ottenne

come premio la città di Piacenza infatti il Mugnos lo cita “che indi fu ricambiata in terre, castelli ed altro nel piacentino”.Il

primo Branciforte ad insediarsi in Sicilia fu Guglielmo sotto l’imperatore

Federico II di Svevia. In realtà la famiglia Branciforte era già presente in

Sicilia perché alcuni anni prima Aloisia Branciforte aveva sposato nel

1275 Orlando I Grifeo Maniace, che era V

Barone di Partanna e stratigoto di Messina. Guglielmo Branciforte morì a

Catania nel 1347 lasciando i feudi di Piacenza ai fratelli Bosso e Gaspare

mentre le numerose terre in Sicilia andarono ai nipoti Raffaello e Ottaviano

che erano figli di un terzo fratello Stefano. Stefano Branciforte era

incaricato in Sicilia di riscuotere i dazi e controllare il traffico delle

merci nel porto di Licata e maestro razionale del regno.

(foto dal sito : https://it.wikipedia.org/wiki/File:Branciforte_Stemma.jpg)

|

http://www.mazzarino.it/public/mazzarino/fotoantiche/?page=8

|

Una

struttura in piena efficienza agli inizi del XV quando i Branciforte erano già

diventati Conti di Grassuliato e di Mazzarino.

Il

castello diventò la residenza dei Signori e un’altra ricostruzione o

ristrutturazione, la subì nel XVI secolo in seguito ai danneggiamenti subiti

alla metà dello stesso secolo. Fu poi abbandonato prima del XVII secolo quando

i Branciforte costruirono in paese il loro magnifico palazzo. Palazzo che trovò

la sua nascita nell’epoca in cui Mazzarino si era ormai sviluppato tanto da

diventare un grosso centro famoso anche per le sue attività culturali.

|

Mazzarino – Palazzo Branciforte

https://www.lasiciliainrete.it/monumenti/listing/palazzo-branciforti-mazzarino

|

Il

Castello fu abbandonato e in parte smantellato da chi vi asportò materiale da

costruzione e poi nel 1693 subì dei danni a causa del terremoto del 1693.

http://win.lafrecciaverde.it/n127/mazzarino/art.html

In

origine il castello era costituito da quattro torri cilindriche angolari che

erano collegate da cortine murarie merlate all’interno delle quali si

sviluppano gli ambienti abitativi e di servizio oltre ai vari cortili interni.

|

|

|

Le

torri occidentali dovevano avere una dimensione maggiore rispetto a quelle

orientali ed erano costituite da ben tre livelli collegati da scale in pietra

che erano ricavate all’interno delle stesse torri. L’ingresso era costituita da

un apertura a sesto acuto sita tra le due torri occidentali della quale restano

poche tracce visibili.

Le

pareti nord e sud presentano delle aperture che sono tipologicamente diverse. Questo

dimostra come il castello nel corso del tempo sia stato oggetto di varie fasi

di ristrutturazione come è rilevabile anche dalla lettura della merlatura

inglobata a quota del calpestio del terzo livello della parete nord. I resti di

un grande camino sono visibili sulla parte rivolta a nord.

Il castello è stato oggetto di interventi di

restauro conservativo per la salvaguardia delle imponenti strutture superstiti.

Lo scavo che è stato effettuato all’interno dell’area delimitata dalle

strutture murarie perimetrali, ha permesso la ricostruzione planimetrica di

alcuni ambienti e l’importante individuazione di alcune cisterne ben interrate per la raccolta di aridi e

liquidi.

Cronologia

Storica

1143 - un Manfredi (Aleramico) di Policastro è ricordato come primo signore di Mazzarino (notizia assai dubbia) - Amico 1855-56, II, p. 70.

1288

- Vitale di Villanova riceve da re Giacomo il feudo di Mazzarino tolto a

Giovanni di Mazzarino, figlio di Manfredi signore di Mongialino (Comune di

Mineo – Catania) accusato di tradimento - ibidem.

|

Un Tramonto dal Castello di

Mongialino

https://www.flickr.com/photos/limas1973/6881227566/

|

|

| Aggiungi didascalia |

|

Castello di Mongialino

https://www.enricocartia.it/castello_di_mongialino-w5321 |

|

Re Giacomo II Perez di Aragona

(1267 – 1327)

Dal 1285 al 1296 re di Sicilia

come Giacomo I

Ritratto nel Monastero di Santa

Maria di Poblet, 1400

|

1292

- in un privilegio di Federico III del 1325, viene citata la vendita del feudo

di Mazzarino “cum castro” effettuata nel 1292 in favore di Raffaele

Branciforti (un ‘altra fonte cita l’acquizione del feudo in seguito ad un

contratto di matrimonio)- Di Giorgio Ingala 1996, p. 93.

Da

questo atto d’acquisto si può dedurre che il castello con la città erano in

quel tempo esistenti. Il castello era naturalmente adibito a residenza dei Signori

e Conti oltre ad avere una sua posizione strategica importante per il controllo

del territorio. Fino all’abolizione della feudalità, nell’anno 1812, il feudo

resterà sotto la dinastia dei Branciforte.

1325

- in seguito alla morte di Calcerando di Villanova, Stefano Branciforte

acquistò metà della signoria di Mazzarino che lascerà in eredità al figlio

Raffaello/Raffaele.

Questi essendo già in possesso della restante parte dello 'stato' (complesso feudale) acquisita con il matrimonio con Graziana di Villanova, figlia ed erede di Calcerando, diventò unico signore di Mazzarino.

Questi essendo già in possesso della restante parte dello 'stato' (complesso feudale) acquisita con il matrimonio con Graziana di Villanova, figlia ed erede di Calcerando, diventò unico signore di Mazzarino.

Giovanni,

figlio di Raffaele, cavaliere sotto Federico il Semplice, “ridusse alla regia ubbidienza” la città di Piazza Armerina, allora

detta “Piazza”. Per questa impresa ricevette dal sovrano non solo città ma

anche il titolo di Barone.

Dall’aragonese

Re Martino I ricevette anche la fortezza ed il feudo di Grassuliato oltre ai

feudi di Condrò e Gatto.

Nel XVII secolo Nicolò

Placido Branciforte, principe di Leonforte, ebbe un’unica figlia ed erede,

Stefania che sposò Giuseppe Lanza e Branciforte, principe della Trabia. Tutti i

beni dei Branciforte si trasferirono alla famiglia Lanza.

1676 - alla morte di Giuseppe Branciforte, gli successe il nipote Carlo Maria Carafa che stabilì la sua residenza a Mazzarino contribuendo alla creazione dei principali edifici di culto e residenziali dell'epoca. Il castello venne probabilmente abbandonato.

1676 - alla morte di Giuseppe Branciforte, gli successe il nipote Carlo Maria Carafa che stabilì la sua residenza a Mazzarino contribuendo alla creazione dei principali edifici di culto e residenziali dell'epoca. Il castello venne probabilmente abbandonato.

Con

un decreto del 18 maggio 1790, il Principe di Butera e Conte di Mazzarino,

Salvatore Branciforte, nominò un certo Don Pietro Accardi che malgrado “sia in età minorile”, diventò “castellano di codesto Castello di

Mazzarino, che trovasi vacante”.

IL

CASTELLO VECCHIO NEL CINEMA

Nel

castello si svolsero alcune scene del film la “Piovra 10” se non ricordo male

girato nel 2001. Un assalto con elicotteri della polizia e con due fuoristrada

per un inseguimento sullo sterrato. Un inseguimento che fu realizzato con dei

poliziotti appartenenti al decimo reparto mobile della Questura di Catania e

dal reparto di volo di Reggio Calabria. La storia del film, scritta da Mimmo

Rafele, Pier Giuseppe Murgia e Sergio Silva e diretta da Luigi Perelli,

racconta una Sicilia che reagisce prendendo atto della coscienza antimafia e

aiutando le istituzioni. Una storia che presenta spunti sentimentali e che

presenta dialoghi veramente intensi che fanno riflettere. Indimenticabile il

discorso magistrale alla “nuova mafia” del boss mafioso “Tano Cariddi”

interpretato con bravura dall’attore Remo Girone.

Vicino

al castello è stato ricavato un piccolo teatro in cui si eseguono durante il

periodo estivo delle rappresentazioni teatrali.

Proprietà attuale: pubblica (Comune).

Proprietà attuale: pubblica (Comune).

http://www.mazzarino.it/mazzarino/cartella/fotoantiche.asp

Mazzarino – Via degli Orti – 1940

Mappa del Catasto Borbonico –

Comune di Mazzarino

Mappa Catasto Borbonico – Centro

Cittadino di Mazzarino

Da Mazzarino al Castello di Grassuliato

IL CASTELLO DI GRASSULIATO

Il Castello di Grassuliato

La foto dal sito: https://www.fondoambiente.it/luoghi/castello-di-grassuliato?ldc

Il

Castello di “ Grassuliato, Garsiliato o Saliato”, nel Comune di Mazzarino, si trova

nell’ex feudo “Salamone”.

Posto

sulla sommità di un’emergenza rocciosa, a 418 m s.l.m., permette una visione

piuttosto ampia del territorio circonstante (sulla sottostante vallata del

fiume Gela). È accessibile da un fronte attraverso un ripido sentiero d’accesso

facilmente percorribile. È inserito in un’area dal grande valore archeologico

che, a quanto mi risulta, non è stata ancora del tutto indagata.

La

particolare morfologia del luogo ha favorito la costruzione del castello, le

cui fabbriche si distribuiscono sulla collina gessosa seguendone i livelli. Una

fortezza legata alla presenza di un villaggio, Casale “ Gelasium”, che sorgeva

nella vallata circostante e che perse progressivamente la sua importanza

strategica con la costruzione e il relativo sviluppo dell’abitato di Mazzarino.

STORIA

Il termine “Grassuliato” nel “Vocabolario Siciliano,

Etimologico Italiano e Latino, dell’Abate Michele Pasqualino da Palermo”

(Palermo, Reale Stamperia MDCCLXXXVI(1786), significa “rocca”.

Le

fonti sono rare e molti storici indicano il castello come caposaldo militare in

epoca normanna quando entrò a fare parte di un sistema di fortificazione

piuttosto ampio. Probabilmente il sito

doveva essere fortificato in epoca bizantina e araba e andando ancora più

indietro nel tempo anche in epoca romana. I ruderi sono la chiara testimonianza della

presenza di nuclei abitativi nella zona

discendenti dalla vicina e gloriosa città greco-sicula di “Mactorium” che fu scoperta da Paolo Orsi sul

Monte Bubbonia. Un castello che per la sua particolare posizione altimetrica

era in grado di resistere agli assalti nemici. Proprio per scongiurare i

tragici assalti nemici e per propiziare il favore degli dei, il castello

costruito dai romani fu denominato “Grassuliato”. Un nome che derivava dai 24

“Salii” (Saliati) sacerdoti di Marte.

Sacerdoti

di Marte che custodivano 12 scudi e lance sacre al dio della guerra e che

portavano in giro per i nuclei abitativi durante il mese di marzo. Una

processione accompagnata da inni sacri e da balli propiziatori. Lance che erano

presenti nell’antico simbolo che gli stessi romani concedettero alla cittadina

di “Macarina”.

Secondo

le ricerche del prof. Giuseppe Ferreri, riportate nel libro “ Il Mistero di

Mazzarino” il castello del Grassuliato è collegato alla presenza dell’antica

città romana di Macarina che fu fatta erigere dalle autorità romana in una zona

situata fra le importanti “mansiones” di Colloniana e di Philosophiana.

La

“mansio” (“mansiones” è il termine plurale) erano delle stazioni di posta lungo

le strade romane. Erano gestite dal governo centrale e messe a disposizione di

dignitari, ufficiali o di chi viaggiava per ragioni di stato. L’identificazione

degli ospiti era legata a documenti simili a passaporti. L’etimologia del

termine proviene dal latino “mansus”, (“manere”) con il significato di

“fermarsi, rimanere”.

(Le “Mansiones”

lungo la Catania –Agrigento. Itinerarium Antonini

La foto è tratta

dal sito: http://www.alqamah.it/2015/10/31/la-favola-delle-regie-trazzere-di-sicilia-capitolo-primo-parte-vii-la-viabilita-interna-della-sicilia-romana-la-catina-agrigento-e-la-halesia-enna-phintia-i/

(Insediamenti e

Mansiones

Opera della

dott.ssa Rosa Casano del Puglia)

(il

comune viaggiatore aveva a disposizione le “cauponae” cioè delle aree di sosta

private che spesso si trovavano vicino alle “mansiones”. Avevano una

reputazione minore rispetto alle “mansiones” perché considerate spesso

equivoche e malfamate perché frequentate da malfattori e prostitute. Un aspetto

che è stato rilevato dagli archeologici

in seguito al rinvenimento di graffiti sulle rovine delle “cauponae”.

(Ostia Antica – la

Caupona di Fortunato

C’erano anche la

“Tabernae” che erano destinate ai patrizi.

Le “tabernae” ebbero una loro diffusione legata sia allo sviluppo viario

che ad una disposizione di legge secondo cui “le case vicine alla strada dovevano offrire ospitalità”.

Tabernae poste lungo gli

itinerari e che avevano la funzione di “ostello”. Naturalmente potevano essere

lussuose o presentare un livello di accoglienza decisamente scadente.

(Taberna Romana

Foto tratta dal sito: http://www.datuopinion.com/caupona

(Taberna Romana –

Menù

Infine

erano presenti le “mutatio” cioè

delle “stazioni di servizio” destinate anche agli animali ed ai “veicoli”. Si

trovavano sugli itinerari ad una distanza di circa 12 – 18 miglia tra loro ed

offrivano vari servizi. Si potevano comprare i servizi dei carrettieri, dei

maniscalchi e degli “equarii medici”

(veterinari) per la cura dei cavalli. Come riporta il sito di Wikipedia

l’imperatore Tiberio sfruttando la collocazione delle “mutatio” riuscì a coprire

in un solo giorno le 500 miglia che separavano l’Illiria da Mogontiacum dove il

fratello Druso Germanico era in agonia per una gangrena causata dai postumi di

una caduta da cavallo.

(LA Mutatio di

Fontana Fredda(Castell’Arquato

Foto tratta dal

sito: https://valdarda.wordpress.com/2013/04/09/castellarquato-erede-di-veleia-muoveva-i-suoi-primi-passi-nel-ii-secolo-d-c/

Nell’

“Itinerarium Antonini” è documentata

una strada che collegava Catania con Agrigento e univa il Mar Mediterraneo con

lo Jonio. Alcuni cittadini scampati alla distrutta “Mazaris” (Mazara?) e

“diverse decine” di romani, reduci dalla battagli di Agrigento, intorno al 265

a.C., in obbedienza al “Prescritto” ricostruirono una nuova città in un sito

posto ai piedi del Monte Gibli, in località “Piano delle Vigne” (in una zona

compresa fra l’odierna Chiesa del SS Salvatore e la chiesa della Madonna delle

Grazie). Una città che denominarono “Macarina”.

In

questa zona erano presenti delle vestigia risalenti alla presenza sicana,

fenicia e greca. La presenza di queste rovine favorì la ricostruzione

dell’abitato che forse si estese sino alla località denominata “Garciteddra”.

Un sito particolarmente ricco d’acqua per la presenza di numerose sorgenti e

per la sua natura pianeggiante adatto alla ricostruzione della nuova città.

Secondo

il prof. Ferreri i romani indicarono la città come un “Oppidum” cioè un

insediamento cittadino fortificato ma ancora non abbastanza esteso da poter

essere indicato con l’appellativo di “civitas”. Gli “oppida” erano per i romani

dei veri e propri centri amministrativi nei territori conquistati. Molti di

questi centri diventarono successivamente delle città romane. L’Oppidum” di Macarina era un importante

centro amministrativi che assicurava la gestione di un vasto territorio

caratterizzato da piccoli centri urbani e villaggi rurali.

(L’Oppidum

fortiticato di Moleta del Remei-Lugares/ Alcanar – Tarragona)

(VIII – VI secolo

a.C. e successivamente II sec. a.C.)

Foto tratta dal sito : http://agorahistoria.com/tag/oppidum/

(Baetulo,

l’iberica Baitolo, era il nome della città fondata dai Romani in prossimità del

mare intorno al 100 a.C.

Sulle sue rovine

sorse la città di Badalona. Plinio il Vecchio definì Baetulo come “oppidum civium romanorum”

Ovvero “città

fortificata di cittadini romani”. Era famosa per la produzione di vino.

Baetulo – Terme –

Mosaico dei Delfini del I sec. d.C.

Foto dal sito : https://it.wikipedia.org/wiki/Baetulo

(Uno studio

dell’Università di Barcellona e del Museo di Badalona hanno portato

all’identificazione di anfore con vino Baetulo. Anfore che si trovavano su tre

navi affondante sulle coste del Mediterraneo al tempo di Augusto (I sec. d.C.)

i contenitori di ceramica erano fabbricati nella stessa Baetulo come dimostrano

i rinvenimenti a Peixau e nella piazza Pompeu Fabra. Due navi si trovavano nel

nord della costa catalana (Palafrugel e Port de la Selva) mentre la terza a sud

della costa francese a Port Vendres. Il rinvenimento dimostra l’importanza che

Baetulo aveva nella produzione di vino che veniva esportato. Le anfore dovevano

giungere nella città romana di Narbo, l’attuale Narbonne, che era un importante

centro di commercio durante l’Impero Romano.

La foto è tratta

dal sito:

https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20140206/54400897180/identifican-vino-baetulo-barcos-siglo.html

Gli

“oppida” erano costruiti su declivi pianeggianti e circondati da colline sulle

quali gli stessi rimani costruivano del castelli o torri di avvistamento.

Strutture militari che avevano come obiettivo il controllo del territorio e

offrire ai cittadini delle condizioni di sicurezza.

L’oppidum

di Macarina costruito in località “Piano-mineddi” era protetto dal castello di

Macarina ( (il Castello Vecchio di Mazzarino), dal castello di Grassuliato e

dal Castidduzzu. Strutture realizzate su delle colline che circondavano

“Piano-minnelli”.

Il

“Castidduzzu” fu individuato nella località “Ruccazzu” (Canalotto) ed è

visibile dal castello Grassuliato. Nel luogo si trovano grandi ammassi di

pietre calcaree forse provenienti da un antica costruzione fortificata che

serviva per il controllo della valle che si estende dalla Contrada “Favara”

alla “Cosa a vurpi” e che è attraversata dal torrente “Jardiniddru”, affluente

del fiume Gela.

Macarina fu quindi uno

dei più importanti insediamenti in una vasta area rurale di circa 40 km di

raggio. La sua importanza aumentò quando fu realizzata l’intensa coltivazione

granaria del “fundus”. La città diventò una delle maggiori fornitrici di grano

per Roma. Macarina e “Castrum Janni” (Enna) furono considerate le due città più

importanti della colonizzazione romana nell’interno dell’isola e per questo

oltre che ad essere dotate di strutture difensive, erano anche destinate alla

residenza dei governatori. Nelle “Verrine” di Cicerone sono presenti delle

citazioni che riguardano i suoi frequenti viaggi in Sicilia per controllare

l’operato dei consoli e dei governatori che si arricchivano alle spalle dei

contadini siciliani. Cicerone chiamò la città Macarina e i suoi abitanti

macarinesi. Una città importante per il suo vasto e fertile territorio dedito

alla coltivazione di frumento e all’allevamento dei bovini per i suoi ricchi

pascoli. La città fu dotata di templi, di edifici sacri, di strutture

pubbliche. Tra il 1952 ed il 1954, sindaco della città era il prof. Filippo

Siciliano, alcuni contadini rinvennero in località “Piano Minnedri” una grande

giara adatta per contenere derrate alimentari e cereali.

La

giara rinvenuta, di epoca romana, fu l’unico reperto oltre al vetusto castello,

che potrebbe testimoniare l’esistenza di un antico sito. Giara che fu portata

nell’atrio del Municipio e collocata in una nicchia adiacente a quella in cui

si trovava il sarcofago del Principe Branciforte.

(dal libro “I

Misteri di Mazzarino” di Giuseppe

Ferreri

Foto di Giovanni

Pappalardo)

Macarina

era una città molto popolata dai romani tanto che nel 200 a.C. le fu assegnato

il titolo di “Nobile et Vetustum Oppidum

Macarina”.

Solo

degli accurati scavi archeologici potrebbero rilevare l’esistenza di ulteriori

villaggi legati alla forte presenza romana

e risolvere tanti dubbi per l’identificazione del sito dell’antica Macarina.

(foto dal sito : www.facebook.com/GelaStories/posts/il-castello-di-garsiliato-mazzarinoi-normanni-giunti-in-sicilia-a-partire-dal-10/857876160980433/

Il

Castello “Grassuliato” fu anche indicato con il termine di “Salomone”

riprendendo il nome della contrada in cui è ubicato.

Una

denominazione probabilmente legata all’insediamento di alcune comunità agricole

e commerciali di osservanza religiosa giudaico-cristiana. Una comunità che

diede il nome anche ad altri feudi limitrofi al castello: San Nicola, Santa

Cruci, Mistrà, Manca u Spataru, Valle Mira, Val Canonicu, Floresta, Finucchiu, Sarvaria, Sufiana, Alzacuda e

Purcaria.

Il Grassuliato con il suo villaggio fu abitato per

lungo tempo perchè legato ad un esteso e ricco territorio agricolo in cui era

possibile commerciare con profitto i relativi prodotti del suolo.

Nel periodo musulmano il castello conservò la sua

importanza strategico militare.

Un caposaldo dove uomini di razza e di religione

diversa esercitarono una volontà singola e collettiva con scambi economici di

manufatti e di prodotti del suolo con i casali e le città vicine. Insomma un periodo di massima tolleranza

reciproca che determinerà un periodo di benessere sociale.

Nel centro una collettività di notabili che appoggiava

il suo “caid” fino a quando lo stesso

“caid” darà vita ad un governo personale

che lo allontanerà dal potere centrale arabo consentendo la conquista normanna.

La mancanza di un forte governo centrale musulmano permetterà ai Normanni di

conquistare la Sicilia.

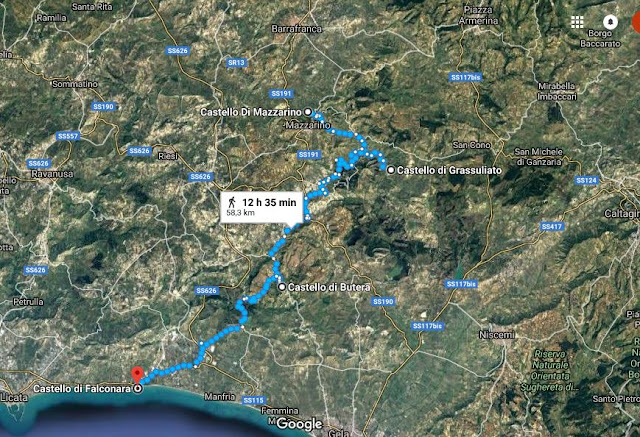

Con la conquista normanna il regime militare normanno,

che rispetto a quello musulmano presentava un forte aspetto unitario,

determinerà nel casale del Grassuliato un livellamento sociale e politico agli

altri centri abitati. La forte rocca con l’istituzione della Contea Aleramica

entrerà a fare parte di un complesso difensivo che si estenderà da Falconara

sul mare, a Butera, Mazzarino, Barrafranca, Piazza, Aidone.

Il

castello di Grassuliato appare per il prima volta nei documenti del 1091. Si

tratta di un elenco di donazioni effettuate alla Chiesa di “Santa Maria della Valle di Giosafat”(1). Figura il nome di“Salomon de Garsiliat” (Salomone forse

figlio di “Guigone de Garsiliat”) e di “Enrico

de Bufera” ( capostipite degli “Aleramici), “Girondus de Mazarina” e “Girbaldus

de Comacina” (Barrafranca).

Gerusalemme – Valle di Giosafat

(dal sito : https://culturasalentina.wordpress.com/2009/08/17/l%E2%80%99antica-preghiera-delle-cento-croci)

Dal sito : https://www.cercoiltuovolto.it/video/nella-valle-di-giosafat/

Chiesa di Santa Maria

della Valle di Giosafat

La

Chiesa, posta nella Valle di Giosafat, tra Gerusalemme e il Monte degli Ulivi,

conteneva la tomba della Vergine Maria ed era annessa ad un monastero. La

chiesa venne distrutta intorno al 1010 dal califfo Al-Hakim e poi venne

riedificata da Goffredo di Buglione. Sulla ricostruzione della Chiesa si ha

notizia in seguito ad una donazione effettuata nel 112 da parte di Arnolfo di

Rohes, patriarca di Gerusalemme.

La

chiesa e l’annesso convento sottostavano all’Ordine di Santa Maria di Valle

Josaphat.

Un

ordine importante e tenuto in grande considerazione da sovrani e nobili che lo

gratificarono con ricche donazioni e privilegi che furono ratificati dai vari

pontefici. Le donazioni riguardavano anche l’Italia meridionale dove i reggenti

normanni furono assidui benefattori dell’ordine. I normanni cacciati gli arabi

dal meridione d’Italia ebbero nelle loro politica la diffusione del culto

latino che passava attraverso l’istituzione di abbazie, prima benedettine, poi

cistercensi e con la conseguente e progressiva emarginazione dei centri

monastici basiliani di rito greco, di chiara influenza bizantina, e che

comunque furono al momento della conquista

aiutati nella loro ripresa religiosa e culturale.

Tomba di Maria – Valle di Giosofat

Dal sito: http://www.gliscritti.it/gallery3/index.php/album_001/Gerusalemme/tomba-maria-cioni

In

Sicilia una della più importante dipendenza della Chiesa di Santa Maria di Giosafat

era la “Gancia” di Paternò e quella di Messina. Dipendenze che furono accordate

con bolla papale del Pontefice Pasquale II emessa il 3 gennaio 1113.

La

donazione effettuata da Salomone potrebbe essere rivolta proprio alla Gangia di

Paternò che fu costruita per volere della regina Adelasia del Vasto, terza

moglie del Granconte Ruggero I d’Altavilla, nel 1092.

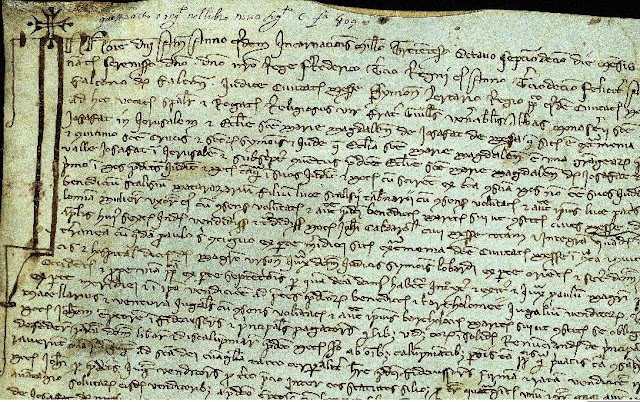

1308

aprile 17, Messina

Fra Guglielmo, Abate del Monastero di S. Maria di Valle di Giosafat in Gerusalemme e della Chiesa di S. Maria Maddalena di Giosafat in Messina, la quale Chiesa era situata fuori le mura di Messina nelle vicinanze di S. Croce e dei SS. Simone e Giuda, ed era una delle grangie della predetta S. Maria di Valle Giosafat in Gerusalemme, acconsente alla vendita di una casa terrana, con proaulo, sita in Messina vicino la Chiesa di S. Croce e l'Ospedale detto di Maestro Ursone, fatta da Benedetto Scalisi, materassaio, figlio di Luca, bettoliere, col consenso di costui, e la moglie Bartolomea, nella lor qualità d'enfiteuti del Monastero, a favore di Notar Giovanni Calderone, messinese. Procede la suddetta vendita pel prezzo di tarì quarantuno e grana cinquanta d'oro in pierreali d'argento sine avantagio, coll'obbligo al compratore di pagare al Monastero l'annuo perpetuo canone di tarì due e grana dodici meno un quarto d'oro.

Originale Membranaceo mm 494 x

275

Salomon

de Garsiliat, feudatario del luogo, appare in un altro documento del 1098 come

ci riferisce A. Li Gotti nel suo “Garsiliato e su altri abitati dell’interno”

ed appare come figlio di un certo “Guigone

de Garsiliat”.

Nel 1150 circa l’arabo

Idrisi cita il casale di “Gar(o gasr)

Saliatah” …”distante da Butera dodici

miglia verso levante”…”ricco di terre feraci sa seminare” e di “ ubertosi

poderi, solcati dal fiume Miele, che abbonda di produzioni del suolo”.

Il Castello di Grassuliato e Monte Formaggio

Dopo

la conquista normanna non si hanno notizie sulle reali condizioni del

castello. Il sito, sempre in epoca

normanna, appare con un importante centro lombardo della famiglia degli Alemarici (Adelasia del

Vasto moglie di Ruggero I), marchesi di Savona, che mostrerà un grande senso

cittadino nei moti rivoluzionari durante il regno normanno di Guglielmo I

(Palermo o Monreale, 1120 – Palermo, 7 maggio 1166, quarto figlio di Ruggero II

e di Elvira di Castiglia) soprannominato “Il Malo”.

Guglielmo "Il Malo"

Sotto

Guglielmo I il castello è retto da Bartolomeo di Grassuliato. Probabilmente un

lombardo che si renderà protagonista durante i moti rivoluzionari e che in

riferimento ai fatti narrati dal Falcando fu uno dei capi della sommossa.

L’origine

di questi motivi rivoluzionari fu legata al comportamento dissoluto del re.

Un

re che a Palermo era immerso nel suo magnifico palazzo circondato dai piaceri

che gli procuravano le numerose concubine cristiane e musulmane ed estraniandosi

dalle cure del regno. Dopo le domate rivolte del 1156, affidò all’ambiguo

“Grande Ammiraglio” (ministro) Maione di Bari, con la carica di ministro, il

governo del Regno.

Guglielmo

I riponeva una smisurata fiducia nei confronti del suo ministro che fu anche

nominato “amiratus amiratorum” (emiro degli emiri) e che aveva assunto un

consolidato prestigio politico superiore al suo sovrano.

La

critica storica ha avanzato tante ipotesi sul comportamento del Maione. Alcuni storici sostennero che mirasse alla

corona cerando con un opportuna politica di creare il vuoto attorno al re e

nello stesso tempo d’ingraziarsi la plebe (compito alquanto difficile visto il

suo comportamento nei confronti delle masse). Per questo motivo il ministro si

creò un fedele seguito grazie alla promozione di ammiraglio del fratello

Stefano e a quello di governatore della Puglia del cognato Simeone Siniscalco.

Altri

storici affermarono che la sua politica aveva come obbiettivo l’accumulo di

ricchezze e che con le sue azioni cercava di liberarsi di tutti coloro che

erano in grado di comunicare al re il suo comportamento dissoluto.

I

nobili non lo sopportavano per la sua origine plebea, sulla quale ci sono dei

dubbi perché il padre sembra un magistrato e un ricco commerciante d’olio, ma è

anche vero che verso la nobiltà si fece promotore di vere e proprie azioni

persecutorie.

Alcuni

avvenimenti politici dimostrarono la sua ambiguità. La pace sostenuta con il

papa Adriano IV, che nelle condizioni in cui versava lo Stato Pontificio, non

era necessaria per Guglielmo I. Si

sarebbe facilmente liberato dal nominale vassallaggio della santa Sede senza un

trattato di pace.

L’abbandono di Mhedia, in

Africa, che assediata dagli Africani non ricevette i rifornimenti né fu

soccorsa militarmente, per ordine del ministro, da una flotta siciliana al

comando del “gaito” (Kaid) Pietro, musulmano alla Corte di Palermo. Maione, che

era di Bari, si giustificò dicendo che aveva solo eseguito gli ordini del

sovrano e questo per screditare lo stesso re davanti ai suoi sudditi.

(Palermo)

Si

dice che fosse diventato l’amante della regina Margherita e che “lei teneva in casa, già pronti, il diadema

e le insegne reali” e infine che “avesse

inviata una gran somma di denaro a Papa Alessandro per dichiarare Guglielmo

incapace di regnare e affidare a lui l’investitura”.

La

storiografia ha dimenticato la sua tirannide perché numerose furono le vittime

della sua feroce persecuzione….una lunga lista che ci ha tramandatolo storico

Palmeri Niccolò (Termini Imerese, 9 agosto 1778 – Termini Imerese, 18 luglio

1837; economista, storico e politico).

(Il

Palmeri nelle sue opere storiche si basa sulle cronache latine del Regno di

Sicilia della seconda metà del XII secolo scritte da Ugo Falcando, un letterato

medievale. Un letterato vissuto tra il 1166 ed il 1190, di altissimo livello,

profondo conoscitore dei classici latini e che doveva essere vicina alla corte

normanna palermitana in cui doveva svolgere alti compiti amministrativi vista

la sua alta competenza tecnico-burocratica. La Cronaca latina del Regno di

Sicilia fu pubblicata a Parigi nel 1550 insieme ad una Epistola ad “Petrum Panormitanae thesaurarium de

calamitate Siciliae”, probabilmente dello stesso autore forse un pseudomino).

Una

lista lunghissima di persequitati:

-

Guglielmo,

Conte d’Alosa;

-

Boemondo,

Conte di Tarso;

-

Roberto

di Buovo, valoroso cavaliere e zio del Conte di Squillace;

-

“E migliaia d’altri nobili personaggi erano ad

affollare le carceri di Palermo, alcuni accecati, altri crudelmente frustati,

altri gettati in oscuri e rozzi sotterranei”.

“Né rimanevano

illese le mogli e le loro figliuole. Vedovi matrone e vergini di sangue

strappate dai loro palazzi, altre rinchiuse in carcere con i più vili

malfattori; altre per fornire zozzi piaceri al grand’ammiraglio; ed altre

ridotte ad esercitare ignobili mestieri per vivere”.

“Gli stessi

principi Tancredi e Guglielmo, figli naturali di Ruggero Duca di Puglia,

fratello primogenito del Re, erano con rigore custoditi nel Palazzo (di

Palermo)”.

Il

malcontento alla fine scoppiò tra le file della nobiltà che più di ogni altra

classe sociale era bersagliata dalla politica del ministro. La ribellione

scoppiò a Melfi per poi propagarsi a macchia d’olio in Puglia.

Castello di Melfi

La

parola d’ordine della sommossa: “Non

deporre le armi fino a quando il ministro rimarrà al potere”.

Dalla

Puglia (Otranto, Barletta, Taranto, Bari) la ribellione si propagò ad Amalfi,

Sorrento e Napoli.

La

ribellione minacciava di espandersi anche in Calabria.

Maione

cercò di spegnere la rivolta ma le città insorte si rifiutarono di ricevere le

lettere del ministro che “le invitava a

rimanere fedeli pena il castigo”.

Inviò

a Melfi addirittura il vescovo di Mazzara che giunto sul luogo per calmare gli

animi, alla fine “li rianimò”.

Maione

fu costretto a rivolgersi a Matteo Bonello, Signore di Caccamo.

Castello di Caccamo

Il

Bonello .. un giovane, bello, valoroso, magnanimo ed imparentato con la nobiltà

calabrese, stimato nell’isola e fuori.

Stemma della Famiglia Bonello

Antichissima famiglia risalente al X secolo e ricordata in un diploma

degli Imperatori

Basilio e Costantino. Diploma che è conservato nella Chiesa di S. Maria di

Nazareth. Un Bonel, oriundo della Normandia, scese in Sicilia al seguito

di Ruggero d’Altavilla che lo nominò Signore di Carini e Caccamo

Il

ministro era riuscito ad attirarlo a sé grazie al fidanzamento con la figlia e

riuscendo a “strapparlo” dalla bellissima e ricca Clemenza, Contessa di Catanzaro

di cui il Bonello era da tempo innamorato.

Matteo

Bonello fu mandato in Calabria, riunì i nobili per convincerli che “erano false tutte quelle voci

sull’Ammiraglio e che perciò dovevano restare tranquilli e fedeli”. Tra i

nobili l’ammiragglio Ruggero di Martirano, acerrimo nemico del Maione.

Nella

riunione avvenne qualcosa di strano che Maione mai avrebbe immaginato.

I

baroni calabresi riuscirono a convincere il Bonello dell’ignobile causa che

stava sostenendo. Lo convinsero della malvagità di Maione e dei tristi disegni

politici che aveva in mente e che “a lui

non conveniva sposare la figlia del

tiranno, perché sarebbe diventato suo complice, tradendo la fiducia del re e

coperto di macchie la nobiltà dei suoi natali”.

Lo

invitarono quindi a sposare la giusta causa della nobiltà ed avere la

riconoscenza di tutti gli oppressi “spegnendo”

l’ammiraglio e gli promisero “la mano

della Contessa di Catanzaro che sapevano essere lui innamorato”.

Bonello

si lasciò convincere, accettò la mano della contessa che la fanciulla, felice

perché innamorata, gli promise, e giurò di “uccidere

colui che doveva essere suo suocero”, quindi ritornò in Sicilia.

Il

Palmeri descrive i fatti seguenti: “Qui (a

Palermo), un certo Niccolò Logoteta, che

era in Calabria, avvisò il grand’ammiraglio del matrimonio tra Bonello e la

Contessa di Catanzaro, e del partito che lui aveva preso con i baroni

calabresi. Maione non voleva prestare fede a quella notizia, ma poi confermata

da latri, piuttosto scocciato si preparò a prevenire il colpo e farla pagare

cara a Bonello. Costui, intanto, reduce dalla Calabria, era giunto a Termini, e

qui lo raggiunse uno dei suoi uomini che aveva lasciato Palermo, e lo avvertì

che il grand’ammiraglio aveva promesso vendetta e stava attendendo il momento

per compierla”.

Il

Bonello scrisse al Maione una lettera molto affettuosa nella quale esprimeva

che “in

Calabria tutto era tranquillo; che i baroni erano tornati

all’obbedienza; e aggiungeva che era stato e sarebbe sempre stato in avvenire

pronto a qualunque fatica, pronto ad affrontare qualunque pericolo per lui; ma

non di averne ancora avuto quell’occasione; e che anche il suo cuore non

desiderava altro che le nozze con sua figlia; e caldamente lo pregava di non

differire oltre il matrimonio”.

Il

tono di questa lettera fece sparire i sospetti del Maione “il quale credendo di smentire tutti coloro, che lo avevano avvertito

dell’intenzione di Bonello, gongolando a tutti quella lettera mostrava”.

Il

Maione rispose con un lettera altrettanto affettuosa, cordiale, ringraziandolo

di ciò che aveva fatto in Calabria e “lo

pregava di scendere a Palermo, dove le sue nozze non sarebbero state più a

lungo rimandate”.

Bonello

non indugiò nel fare ritorno e fu “accolto

affabilmente da colui che invece, aveva giurato di sopprimere”.

Gli

avvenimenti storici come in un romanzo incominciano a diventare intricati con

un susseguirsi di azioni senza tregua….

Maione

in Sicilia si era creato un altro nemico, molto potente perché godeva della

fiducia del re, l’arcivescovo Ugo di Palermo.

Un

nemico difficile da gestire perché Maione non poteva né metterlo in cattiva luce presso Guglielmo I né rischiare

di sollevare lo sdegno degli ecclesiastici dell’isola mettendolo in prigione.

Con

grande finzione gli si era sempre dichiarato amico ma in realtà covava contro

di lui un odio irrefrenabile a tal punto che un giorno colse l’occasione “per fargli propinare un veleno”.

“ Era il 10

novembre 1160,l’arcivescovo giaceva solo, infermo, forse per il veleno già

ingerito con un primo tentativo; Maione però temendo che il suo nemico

guarisse, preparò un veleno ancora più forte e glielo portò lui stesso, nel far

della sera, facendogli credere che fosse una medicina miracolosa”.

“L’arcivescovo,

che conosceva le intenzioni di Matteo Bonello, appena il Grand’Ammiraglio fu in

casa sua, fece avvertire il giovane della presenza del ministro nel suo

palazzo; e, nella serata, Matteo Bonello radunò un buon numero di fedeli

armati, li mise in agguato sulle vie, dove Maione, rincasando, doveva passare,

e lui stesso si appostò presso la porta detta di Sant’Agata”.

“Nella casa del

prelato era, intanto, fallito il tentativo di fare bere all’arcivescovo il

veleno; l’ammalto, fiutando l’inganno, si era rifiutato, dicendo che le

medicine gli erano diventate insofferenti. Il grand’ammiraglio restò fino a

tarda sera a conversare con l’arcivescovo, poi si accomiatò ed uscì mentre, per

ordine dell’infermo, venivano sprangate, dietro il ministro, le porte del

palazzo”.

“Qualcosa doveva

però esser trapelato dell’agguato perché, quando Maione giunse sul luogo

dell’insidia, il protonotaro Matteo D’Aiello e il gran camerlengo Adenolfo,

facendosi largo tra il seguito del ministro, gli si accostarono e gli

sussurrarono all’orecchio che lì vicino stava nascosto il Bonello con un gruppo

d’armati. Ma proprio in quell’attimo sbucano dall’ombra Matteo Bonello e,

gridando che era giunto il momento di vendicare tanti innocenti, trapassò con

la spada il Maione che cadde esamine al suolo. Gli accompagnatori del ministro,

atterriti, si diedero alla fuga; il gran protonotaro, che era stato ferito, a

stento riuscì a salvarsi”.

Palermo

– Porta Sant’Agata –

Nella parte superiore della porta

era affrescata la Madonna del Carmelo ( opera non più visibile) e ai lati della

porta, nelledue lunette si trovavano due puttini non più distinguibili. Vicino

alla porta c’è la Chiesa di Sant’Agata che conserva un sasso con l’impronta di

un piede, che secondo la tradizione locale, sarebbe di Sant’Agata che qui si

sarebbe fermata.

“La Spada di Matteo Bonello”

https://antonioblunda.wordpress.com/2011/12/13/matteo-bonello-e-la-sua-spada-inchiodata-sul-portone-del-palazzo-arcivescovile-di-palermo/

Altre fonti citano che l’uccisione

di Maione, sempre il 10 novembre 1160, vigilia di San Martino, avvenne

all’imbocco della via Coperta, strada che collegava il palazzo dell’Arcivescovo

con il Palazzo Reale. Infissa sul portone dell’arcivescovado c’è l’elsa di una

spada con la quale, secondo una tradizione popolare, il Matteo Bonello uccise

il ministro Maione.

L’elsa della spada è del tipo “a

vela” ed è una caratteristica del XVI secolo quindi non riferibile ai tempi del

Bonello e di Guglielmo I.

Perché questa elsa è stata

inchiodata sul battente del portone ?

Tra le risposte degli storici c’è

la tesi secondo la quale nel periodo feudale

vigeva il privilegio e la facoltà, da parte dei baroni, di procedere

tanto in via penale che in via civile contro i loro vassalli. Una facoltà,

detta “ diritto di spada e di morte” concessa dai re a partire dal 1400. L’impero

baronale aveva come simbolo le “forche”, che s’incontravano all’ingresso delle

loro terre, per far risaltare l’autorità dei feudatari sui loro vassalli.

L’arcivescovo di Palermo possedeva, come i baroni, feudi e terre, e di

conseguenza godeva dei relativi diritti e privilegi. Nel volere manifestare il

suo potere, come monito per tutti, decise di non mettere un simbolo macabro ed

inquietante come la “forca” ma l’elsa di una spada, che nessuno successivamente,

si curò di levare forse per dimenticanza o perché fosse di continuo ammonimento

al potere politico.

Palermo – Via coperta detta oggi “Via

Matteo Bonello”

http://www.palermoviva.it/una-via-al-giorno-via-matteo-bonello/

La

notizia dell’uccisione di Maione si sparse subito per Palermo e “fu giubilo… fu insultato il cadavere del

malvagio ministro; i baroni della Puglia e della Calabria deposero le armi ma

dichiararono di riprenderle subito se si fosse osato punire il Bonello”.

(Il

suo corpo fu trascinato in modo macabro per le strade della città.. ”la gente lo colpiva con calci dopo avergli

strappato barba e capelli…”

Il

re sulle prime si mostrò sdegnato per l’accaduto per poi ravvedersi una volta

venuto a conoscenza dei misfatti del suo ministro.

Diede

la carica di ministro ad Arrigo Aristippo, arcidiacono di Catania, e concesse a

Matteo Bonello, che nel frattempo si era rifugiato nel suo Castello di Caccamo,

di tornare a Palermo.

Palermo – Palazzo Reale

L’ingresso

del Bonello a Palermo fu accompagnato da scene di giubilo e il grido “liberatore” accompagnava il suo

ingresso nel palazzo reale dove fu accolto dal re con grandi dimostrazioni di

stima. Finiti i festeggiamenti fu accompagnato a casa dai più illustri

personaggi della corte.

Maione

aveva lasciato tanti amici influenti a corte tra cui la regina Margherita,

Matteo D’Aiello ed Adenolfo che non sopportavano gli onori tributati al Bonello

ed iniziarono una vera e propria campagna verbale volta a riabilitare

l’immagine di Maione e a dipingere il Bonello come un uomo violento, incapace

di fedeltà e gratitudine, avido di gloria e di dominio, desideroso di primeggiare nella vita sociale e di mirare alla corona.

Le

insinuazioni ebbero un effetto positivo con il conseguente allontanamento del

Bonello dalla corte.

Il

Bonello convocò segretamente presso di sé, nel suo castello di Caccamo cioè in

quella che è indicata come la “Sala della Congiura” (nel marzo del 1161), i

suoi amici baroni per “provvedere alla

salvezza comune e tutti”.

Castello di Caccamo – Sala della

Congiura

Ruggero

Sclavo, figlio di Simone di Policastro fratello del Re; un certo Simone; Tancredi, nipote di Guglielmo; il Conte

Ruggero di Avellino, furono dell’avviso di deporre il sovrano e confinarlo in

una vicina isoletta e mettere sul trono il figlio del Re che “portava il nome dell’illustre avo Ruggero”.

“L’impresa non era

facile perché la custodia del palazzo era affidata a Malgerio, ufficiale prode

e fedele, e le guardie erano tante e così ben disposte che era impossibile

giungere segretamente o per forza nelle stanze del re; ma, poiché Malgerio si

assentava molte volte lasciando in sua vece il custode delle carceri, che a

quel tempo erano nel palazzo, riuscì ai congiurati di corrompere costui e farsi

promettere d’introdurli nella reggia e liberare ed armare i prigionieri per

cooperare sull’impresa. Stabilita ogni cosa, il Bonello se n’andò a Mistretta

per raccogliervi viveri ed armi nell’eventualità di una guerra e raccomandò ai

suoi compagni di non tentar nulla prima del suo ritorno”.

Il

Bonello andò a Mistretta per fortificare il suo castello nel caso di un evento

bellico. Il Bonello era infatti anche Signore di Mistretta.

Mistretta – Castello

Mistretta – Castello

http://nellaseminara.altervista.org/il-castello-di-mistretta/

“Ma questi,

essendo la congiura venuta per caso a conoscenza di un soldato imprudentemente

invitato a farvi parte, furono costretti a metterla in esecuzione durante

l’assenza di Matteo Bonello.

Il colpo fu fatto

di mattina. I prigionieri politici e i congiurati, guidati da Simone e

Tancredi, penetrarono improvvisamente nelle camere del sovrano, mentre questi

si trovava a colloquio con il grand’ammiraglio Aristippo. Guglielmo atterrito,

tentò di scappare; trattenuto e rassicurato da Riccardo di Mandra, che impedì

agli altri di toccarlo, di dichiarò pronto ad abdicare”.

“Tutto era stato

fatto senza che fuori nulla trapelasse; a render clamoroso il colpo di stato fu

la peggiore feccia di carcerati, i quali, evasi, si diedero a saccheggiare la

reggia, facendo man bassa degli ingenti tesori che vi erano e violentando le donzelle

addette al servizio della regina. Nel trambusto che ne seguì un gran numero

d’eunuchi e di Saraceni furono trucidati. Chiuso il sovrano nelle sue stanze, i

congiurati gridarono re il piccolo Ruggero primogenito di Guglielmo, poi messo

su un cavallo lo condussero per le vie della città, dicendo al popolo che lo

avrebbero incoronato al ritorno del Bonello”.

Guglielmo

I fu quindi imprigionato, nella Torre Pisana, e dichiarato decaduto mentre il

figlio Ruggero di appena 9 anni dichiarato re anche se ancora privo

dell’ufficiosità dato che si aspettava il ritorno di Matteo Bonello.

Palermo – Torre Pisana

Come

narrano le cronache furono trucidati diversi membri della corte e ci fu una

vera e propria caccia ai musulmani che erano considerati usurpatori e che

vennero massacrati a decine. I palazzi reali vennero dati alle fiamme e

saccheggiati con la conseguente distruzione di un patrimonio culturale

d’inestimabile valore. Si perse un immenso patrimonio librario tra cui

l’edizione in latino del “Kitab Rujar” ( un libro di geografia “Liber ad eorum delectationem qui terras peregrare

studeant (Il

sollazzo per chi si diletta di girare il mondo, Kitāb nuzhat al-mushtāq fī ikhtirāq al-āfāq),

chiamato il libro di Ruggero(Kitāb Rujār o Kitāb Rujārī), finito verso il 1154.

Nel patrimonio artistico oltre a numerose e

pregiate porcellane andò perduto il planisfero d’argento, detto “Tabula

Rogeriana, una delle più avanzate mappe del mondo medievale e che era incisa su

una lastra d’argento, e la sfera armillare realizzate dal grande geografo arabo

Idrisi per conto di Ruggero II.

Tabula

Rogeriana

Dal sito: http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/travel-atlases-maps-l17405/lot.22.html

Opere che furono fatte a pezzi e fuse. Per

dovere di cronaca il geografo Idrisi scappò dalla Sicilia dopo i fatti

sanguinosi per morire nel 1165 circa a Ceuta anche se non si è sicuri della fonte.

Furono bruciati anche gli atti conservati negli

archivi e i registri del catasto probabilmente per precisi interessi personali

di chi aveva usurpato beni immobili e fondi. Gli eunuchi che assolvevano a

corte ad importanti incarichi

amministrativi furono trucidati e la stessa fine fecero molti musulmani sparsi

nella città, che svolgevano commerci, a cui era vietato possedere armi.

Restarono in balia della plebaglia riuscendo solo in parte a salvarsi

sfruttando le viuzze assai strette dei quartieri da loro abitati. La ferocia

colpì anche il noto poeta Yahya ibn al – Tifashi.

( Gli eunuchi erano uomini privi di facoltà

virili per difetto organico o in seguito ad evirazione. Erano gli antichi

camerieri dei principi orientali e nelle corti occidentali ricoprirono

importanti incarichi amministrativi e militari. Nella Bibbia vengono ricordati

nella loro funzione di camerieri dei principi orientali anche se non è presente

alcuna citazione alla menomazione fisica).

“La popolazione al

sentire che Matteo Bonello era stato l’organizzatore della congiura, si mostrò

lieta dell’avvenimento, ma poiché, trascorsi tre giorni, lui non tornava, si

era sparsa la voce che si voleva dare lo scettro al conte Simone; a quel punto

i Palermitani cominciarono a mormorare, poi si diedero a tumultare, e infine,

prese le armi, corsero alla reggia reclamando la liberazione di Guglielmo”. (Simone sarebbe il

nome di un conte non ben identificato da non confondere con Simone, Conte di

Policastro, che era già morto nel 1156 circa).

“I congiurati

tentarono di opporsi alla folla e s’impegnarono in un violento combattimento;

ma, quando erano sul punto di essere sopraffatti, rimisero in libertà il

sovrano, facendosi prima promettere uscire liberi per lasciare Palermo”.

L’11

marzo Guglielmo I venne liberato e importante furono le mediazioni degli uomini

leali al re tra cui gli arcivescovi Romualdo di Salerno e Roberto di Messina

oltre ai vescovi Tristano di Mazara e Riccardo Palmer, designato quest’ultimo

dalla diocesi di Siracusa.

“Durante questa breve lotta trovò la morte il più

innocente di tutti, il piccolo Ruggero (di nove anni). La sua fine fu da alcuni attribuita ad una freccia, che, scagliata dal

popolo, andò a colpire il fanciullo (ad un occhio); altri affermarono che Ruggero, visto il padre in libertà, corse da

lui festosamente ma con rabbia fu respinto con un calcio mortale e spirò, poco

dopo tra le braccia della madre”.

Il

Palmeri continua nel suo racconto…”Re

Guglielmo, intanto, sopraffatto da quel grave oltraggio, cadde in tale avvilimento

d’animo che deposto il regio manto se ne stava seduto a terra, piangendo

amaramente; come prescriveva il divieto reale nessuno poteva parlargli né

avvicinarsi a lui, invece gli erano tutti intorno e lui piangendo a tutti

narrava piangendo, quell’atto miserevole che gli era capitato. Finalmente,

confortato dai vescovi, si recò nella grande sala, contigua al palazzo, e qui

convocato il popolo, si diede a ringraziarlo di ciò che aveva fatto per lui, ed

ad esortarlo a conservare sempre la stessa fedeltà. Confessava di essere stata

quella disgrazia un castigo di Dio, per la sua mala condotta, e prometteva di

ravvedersi e riscattarsi, e dichiarava di esser pronto a concedere ai sudditi

quanto da loro era stato chiesto, che andava a loro bene; diceva volere abrogare

tutte le consuetudini nel suo regno introdotte, ma faceva anche notare che così

facendo poteva essere ristretta la libertà dei cittadini, mentre in caso

contrario essere gravati di pesi straordinari; finalmente, in merito del

servizio prestato concesse al popolo di Palermo l’esenzione di tutte le gabelle

nel comprare, vendere, e liberi di portare in città ogni genere di prodotti

della terra”.

Le

improvvise liberalità del sovrano provocarono una forte reazione dai parte dei

congiurati che nel frattempo avevano ricevuto ospitalità nel castello di

Caccamo di Matteo Bonello. Il Bonello fu rimproverato dal re per aver concesso

ospitalità a tanti traditori. La risposta del Bonello fu altezzosa e in nome di

tutti rispose che “a lungo la nobiltà

aveva sopportato i soprusi del re, fra i quali il più intollerabile era

l’ostacolo opposto alle nozze delle figlie dei baroni, al cui matrimonio era

spesso negato il consenso regio; che i nobili male tolleravano le illegali

riforme recentemente introdotte e che infine reclamavano che fossero rimessi in

vigore gli antichi statuti sanciti da Roberto il Guiscardo e confermati dal

Conte Ruggero”.

Questa risposta sdegnò Guglielmo che fece

riferire “che avrebbe concesso ai nobili

quanto loro chiedevano se, essi, abbandonati i traditori, fossero venuti a lui

umili e inermi”.

I baroni rimproveravano al Bonello, per il

suo temporeggiare, il cattivo esito dell’impresa e alla fine il signore di Caccamo, radunate

le schiere, mosse contro la capitale.

“Guglielmo

si vide perduto, i soccorsi chiesti da Messina tardavano ad arrivare; le

vettovaglie raccolte rapidamente nelle campagne erano insufficienti per un

assedio; i partigiani di Maione, sgomenti, anziché preparare una difesa, si

preparavo a mettersi in salvo con le loro cose; la popolazione mostrava di

volersi schierare con i baroni che marciavano verso la città.”

Bonello spaventato dalle conseguenze

dell’impresa più che dell’impresa stessa, che si presentava facilissima, giunto

nelle vicinanze di Palermo, tornò indietro. I baroni dopo poco tempo

ritentarono l’impresa ma ormai era troppo tardi perché da ogni parte dell’isola

erano giunti soccorsi di truppe al re.

“I

nobili accettarono quindi i patti che furono loro offerti dal re per mezzo del

canonico Roberto di S. Giovanni di uscire cioè dal Regno”.

“Soltanto

tre baroni furono esclusi dal bando; il Conte di Avellino, ultimo di quel

casato, per l’età giovanile e le preghiere della nonna cugina del re; Matteo

Bonello per il grande favore che godeva presso il popolo; Riccardo di Mandra

per aver salvato la vita al re durante la rivolta e che ebbe la carica di Contestabile. Arrigo Aristippo, sospettato di complicità

con i baroni, perse il favore del re; lo riacquistò Matteo D’Aiello che,

liberato dalla prigione, riebbe la carica di protonotaro. Guglielmo giurò di

perdonare il passato di Matteo Bonello e di rimetterlo nella sua grazia ma ben

presto il signore di Caccamo dovette imparare quanto sia stolto colui che crede

al perdono di un principe contro il quale ha snudato la spada”.

Non tutti i baroni accettarono i patti di

Caccamo. Alcuni baroni capitanati da “Tancredi

e da Ruggero Sclavo, figlio di Simone (duca di Policastro), mantennero viva

l’agitazione e, fatto il centro della rivoluzione la forte Butera, Piazza

(Armerina) ed altre terre popolate da Lombardi, diedero addosso alle

popolazioni musulmane di quelle parti, fedeli al re, e spinsero le loro

incursioni fino a Siracusa e Catania”.

Ruggero Sclavo era figlio illegittimo di

Simone del Vasto (detto anche Simone di Policastro o Simone Aleramico )

(Sicilia, ante 1137 – Sicilia, 1156), Conte Di Policastro, Butera, Paternò e

Signore di Cerami. Simone era figlio di Enrico del Vasto e nipote di Adelaide

Del Vasto moglie di Ruggero I. Diventò capo degli Aleramici di Sicilia e Conte dei Lombardi in Sicilia.

Ruggero

Sclavo, Tancredi, e altri nobili tra cui anche Bartolomeo di Grassuliato si

asserragliarono nel munito castello di Butera (Il Castello di Grassuliato

rientrava nella Contea di Butera e lo stesso Ruggero Sclavo rivendicava sul

castello dei diritti feudali).

Castello di Butera

Dal sito: www.bandw.it

“Guglielmo era

deciso a domare i ribelli, radunò un poderoso esercito e prima di partire,

consigliato dagli amici di Maione di non lasciare libero a Palermo Matteo

Bonello, chiamato alla reggia, ordinò di arrestarlo e di chiuderlo in prigione.

Qui all’infelice giovane furono barbaramente cavati gli occhi e tagliati i

garretti. Uguale sorte toccò a qualche suo parente ed amico”.

“Il popolo volle vendicare

il suo eroe, uccisero il camerlengo Adenolfo e tentò pure di assalire la reggia

che però resistesse perché ben difesa. Dopo inutili tentativi nella città tornò

la calma. Guglielmo mosse contro gli insorti, assediò Butera dove si erano

ritirati (i nobili), ma la città era fortissima come luogo di difesa ed era ben

fornita di vettovaglie ed alimenti. L’assedio durò a lungo e già il sovrano,

perdendo la speranza di conquistarla aveva deciso di allontanarsi, quando

un’improvvisa discordia, sorta tra gli abitanti e la guarnigione, gli porse

l’occasione di avere per patti Butera. La città fu distrutta e smantellata,

Ruggero Sclavo e Tancredi ebbero salva la vita a condizione che partissero

subito dal Regno”.

Stessa

sorte toccò a Bartolomeo di Grassuliato, “abbandonare la Sicilia “extra regnum suum” non senza aver prima

smantellato Grassuliato il cui presidio venne preso in ostaggio dall’esercito

regio. Bartolomeo in questa fase della rivolta contro Guglielmo I fu uno dei

nobili più attivi tanto da riuscire ad attirare nella disputa anche Goffredo di

Monte Scaglioso (Matera).

La

rocca venne quindi distrutta assieme a Piazza ed altri centri vicini occupati

dai Lombardi.

Nel

1199 il Grassuliato è concesso a Bartolomeo da Amalfi

Durante

il regno di Federico II di Svevia, dopo la cacciata definitiva degli Aleramici

e dell’ultimo rampollo Ruggero Sclavo, per molti anni la fortezza era di

pertinenza del regio demanio e

amministrata dal castellano Bartolomeo di Amalfi.

Il

castello, che fu ricostruito, rimase però

demaniale per la sua particolare importanza e in un diploma del 1240 l’imperatore Federico si

lamenta con Giovanni Vulcano “provisor

castrum”, per essere stato informato da Giacomo da Lentini, che la

fortezza, della quale il Vulcano era castellano, manchi dell’indispensabile per

le persone addette alla custodia, ordinando all’uopo che “pro necessariorum defectu castrum ipsum non remaneat

immunitum"

e di “pro munitione castri nostri

Garsiliato”.

Si

suppone che in questo periodo la terra sia in possesso di Giacomo da Lentini,

altrimenti detto di San Basilio, parente con la famiglia di Giovanni Mazzarino,

signore della vicina terra omonima, e con Riccardo da Lentini "prepositus edificiorum" (preposto

alla costruzione dei casteli) dell’imperatore.

Nell’ultimo

periodo della dominazione sveva la ricostruzione di Grassulato è completa e in

un diploma del 7 febbraio 1266 si trova sotto la signoria di Pagano da

Grassuliato.

Sotto

gli Angiò la terra ritorna ancora demaniale. Infatti in un diploma del

1270 il feudo è obbligato al pagamento

delle decime che deve con Avola, Mineo e Barrafranca al vescovo di Siracusa,

indipendentemente da quelle che deve alla Reale Cappella di Palermo mentre in

documento successivo del 1274 lo stesso sovrano cataloga il castello tra le

fabbriche regie “"Castrum

Garsiliatae per castellanum unum militem et servientes quattuor".

Il casale sotto la dominazione sveva ebbe un

suo sviluppo entrando in “competizione” con le altre città demaniali di

Caltagirone, Ragusa e Butera nel tentativo di espandersi nella sottostante

pianura ai danni di Eraclia o Terranova (l’attuale Gela), assumendo l’ambito

titolo di “Comitatus Grassuliati”.

Dopo la battaglia del “Vespro” il castello con il suo esteso

casale erano di pertinenza di Ruggero Passaneto che aveva partecipato

attivamente alla rivolta contro gli Angioini nel 1282 sollevando la contea e la

terra di Mazzarino.

Le fonti storiche del Mugnos citano Ruggero Passaneto “Conte

di Grassuliato nel Ruolo Feudale di Federico d’Aragona, iniziatore di una

dinastia di valorosi, che si mostreranno degni di tutti gli avvenimenti

successivi”.

“Bernardo

Raimondo de Rebellis Conte di Grassuliato, strenuo difensore della nave regia,

nella celebre battaglia di Capo d’Orlando, de 25 giugno 1299, sta a poppa accanto

a Federico d’Aragona, , mentre Ugone degli Eimpuri trovasi

alla prua e Garzia Sancio accanto allo stendardo regio, quando a nulla vale il

valore degli eroi e di Gombaldo de Insenga, "che vago di gloria e forsaneo

di vendicare il suo nome, deturpato dal fratello traditore della Sicilia,

cacciata la gomena, che li legava alle altre navi, la nimica fila

investe", e muore arso di sangue, che perde da tutte le parti, trafitto da

mille ferite, mentre cerca un attimo di riposo poggiando la testa sullo scudo,

nè l'atto disperato dell'alfiere di Blasco d'Alagona, che nel vedere il suo

signore ammainare la bandiera regia si toglie la vita urtando la testa contro

l'albero della nave, mentre privo di sensi il giovane re viene sottratto alla

prigionia, dopo che invano ha cercato la morte gloriosa in battaglia e rabbioso

l'incontro con il fratello Giacomo”.

A Ruggero successe Riccardo ..

“Ancora negli avvenimenti del 1302, e nelle vittorie

che precedono la pace di Caltabellota, del 24 agosto dello stesso anno, si

distingue nella battaglia di Aidone Riccardo Passaneto, conte di Grassuliato,”,

il cui

figlio Ruggero…” che pur disobbedisce a

re Pietro II, negli avvenimenti del 1338, viene reintegrato nei suoi stati

dalla grazia sovrana”.

Ma fu un figlio di Riccardo, Blasco Passaneto, fedele alla corona

Aragonese a diventare il primo “Conte di Grassuliato”… “Il figlio di Riccardo, Blasco

Passaneto, nuovo conte di Grassuliato, serve fedelmente Federico IV, fratello

di Ludovico morto a 17 anni; poi quando il predominio dell'Isola viene conteso

tra la nobiltà catalana e quella latina ed il regno sembra ancora una volta

vacillare per la discesa degli Angioini di Napoli, che ancora non sanno

rassegnarsi alla perdita dell'Isola, tra i fedelissimi della corona troviamo

sempre Blasco Passaneto nei noti avvenimenti del 1374”.

Da Ruggero Passaneto il feudo passò a Raffaello Branciforti forse

in seguito ad un atto di ribellione da parte di un successore di Blasco

Passaneto.

La cronaca storica cita come primo signore di “Grassuliato e Mazzarino”

nel 1392 “Nicolo” Branciforte… Un successore dei Passaneto si ribellò a Martino

I e come conseguenza perse i feudi…” Ma col successore chiamato con nomi diversi dagli storici e che si ribella

a re Martino, inizia la rovina progressiva di Grassuliato, che viene data in

feudo, nel 1393, a Niccolò Branciforti, barone della vicina terra di Mazzarino”.

Nel 1408 è “sotto questa

famiglia rimane e la troviamo nel Ruolo di Martino..” Grassuliatum Comitatus et Castrum

apud Platiam nobilis Thomasij de Brachilis Fortibus", figlio del precedente conte Niccolò, che si era segnalato nella

ribellione di Piazza, e fratello di Federico barone di Mazzarino”.

Nel 1507 Nicolo Melchiorre Branciforti è il primo conte Di Mazzarino

e Grassuliato.

In tutti i contratti notarili della fine del XV secolo Nicolò Branciforti si firmerà sempre “"Dominus Terrarum Mazareni, Grassuliati, Auguste, etc.".

La terra del

Grassuliato è ancora abitata da qualche vassallo e in qualche contratto

notarile è citato ancora un magistrato in carica.

Giovsnni

Luca Barberi (XV secolo – XVI secolo) ( notaio e giurista autore di un’opera

che descrive i feudi popolati, terre e contee, siciliani dal feudalesimo al

Seicento) cita il Grassuliato tra i feudi disabitati e soggetta al “Mero e

Misto Impero” con Mazzarino e con i feudi di Gallitano, Gibiliusi, Alzacauda,

Sofiana, Porcaria, Bauci, Mandrablanca, Candiacagghiuni. Tutti casali abitati

in precedenza e che entrarono a fare parte della Contea di Mazarino con un

privilegio del 21 febbraio 1507 di Ferdinando il Cattolico al su citato Niccolò

Melchiorre Branciforti che era anche signore delle terre di Augusta e di

Melilli e che come abbiamo visto fu il primo conte di Mazzarino e Grassuliato.

Nel

1550 il castello era probabilmente già abbandonato dato che anche il Fazello

cita: "il piccolo centro fortificato di Grassuliato con la sua

rocca" distante diciotto miglia da Biscari - Fazello, I, p. 477.

Del

XVI secolo è lo spopolamento del feudo di Grassuliato con il trasferimento dei

vassalli nella vicina Mazzarino.

Una

leggenda narra che nel Castello di Grassuliato sia presente il fantasma di

Federico II di Svevia. Proprio in questo castello Federico II e Bianca Lancia furono

amanti. Una forte storia d’amore. Bianca Lancia aveva sedici anni quando riuscì

ad infiammare il cuore dell’uomo più

potente e freddo del Medio Evo. Era figlia di Bonifacio I d’Agliano,

conte d’Agliano, Mineo e Signore di Paterno e di una Bianca Lancia figlia a sua

volta del marchese piemontese Manfredi I Lancia.

Il Castello di Grassuliato e sulla

sinistra Monte Formaggio

STRUTTURA

ARCHITETTONICA

Dai

resti è difficile ricostruire la maestosità del castello. I resti non

costituiscono un sistema unitario e attraverso la relativa lettura dei tre

gruppi di ruderi, ancora esistenti, è possibile avere una visione frammentaria

di quello che doveva essere la fortezza.

http://www.siciliafotografica.it/homesic/index.php/reportage-mainmenu-81/nella-storia-mainmenu-86/162-lantico-grassuliato

Il Castello fu ricostruito in epoca sveva

presentando gli aspetti tipici

dell’architettura che ne contraddistingue il periodo: su scosceso monte;

solide mura, apertura a nord con arco a sesto acuto, vaste cisterne nei

sotterranei che portavano dal castello nella sottostante vallata.

Si

distinguono tre diversi gruppi di costruzione, disposti su piani diversi e

risalenti a varie età. Aspetti desumibili dalle diverse strutture dei muri e

dai diversi materiali impiegati per la costruzione.

Il

primo gruppo è costituito da due ambienti scoperti orientati sud-nord. Su una parte

si aprono tre feritoie strombate. In direzione sud-ovest, rispetto agli

ambienti precedenti, si trovano le rovine di un muro e di un ambiente quadrangolare

di metri 4 di lato, forse una torre. Tracce di un’altra torre identica si trova

sul lato opposto. Forse collegato al muro predetto si trovava un ambiente rettangolare,

piuttosto ampio. Questi resti costituiscono il terzo gruppo di rovine che sono

i più interessanti. Si tratta di un grande salone scandito da tre campate

quadrate che erano chiuse da crociere.

Sono

presenti i muri di una cappella per il culto cristiano, costruita in mattoni

pressati, costruita in mattoni pressati, ed attaccata al lato sud della

struttura muraria.

Di gran

valore architettonico è una mensola angolare sulla quale scaricavano il loro

peso le volte. I resti fuori terra visibili consentono una ricostruzione

parziale dell’impianto che secondo G. Agnello sono da attribuire ad epoca

sveva.

http://www.siciliafotografica.it/homesic/index.php/reportage-mainmenu-81/nella-storia-mainmenu-86/162-lantico-grassuliato

La

proprietà è pubblica.

(Nella

stessa contrada Salomone è visibile una struttura a pianta circolare dove

furono rinvenuti frammenti di età castelluciana, Bronzo Antico databile tra il

2200 – 1400 a.C.; frequentazione di età greca con abitato (edificio di culto e

cisterna campaniforme)

http://mazzarino.altervista.org/archivio/opuscolo/opu34.htm

Commenti

Posta un commento