Itinerario a Tema: “Viaggio lungo gli Aeroporti Militari di Sicilia”

|

| "Pagoda Della Pace" - Comiso (Ragusa) |

Itinerario

a Tema:

“Viaggio lungo gli

Aeroporti Militari di Sicilia” -

Da Monte Castelluccio (Ponte Olivo) a Motta Sant'Anastasia (Ct)

Indice:

-

L’aeroporto di Ponte Olivo – Lo Sbarco Alleato – La Divisione

Livorno – Il Cimitero degli Americani – Il Monumento Commemorativo alla

Divisione Livorno – Enrico Mattei, uno dei Misteri d’Italia

-

Le stragi dell’Aeroporto

di Santo Pietro – il Racconto di Giuseppe Giannola – L’aeroporto di Santo

Pietro – Il Borgo Ventimiglia

-

L’Aeroporto di Comiso –

Canicarao – La falsa Pista – Case Don Pietro – Marchese Trigona – Le spie

Inglesi nascoste nel castello – L’aeroporto dopo la Guerra – LAI – L’aeroporto

base dei Missili Cruise – L’attività pacifista di Pio La Torre – Il Movimento

Pacifista – La Verde Vigna – La Pagoda della Pace di Comiso – Morishita Gensko –

L’aeroporto oggi

-

L’Aeroporto di Gerbini - Ferrovia Catania Palermo – Eugenia Corsaro,

di 12 anni, martire della resistenza catanese, sabotò da sola la base – Le

catanesi, Martiri della Resistenza, dimenticate - Lo zuccherificio di Motta Sant’Anastasia –

Sentenza del Consiglio di Stato – Zuccherifici nel Meridione - Carburante dall’alcole in epoca fascista (la

tesi di un laureato in Economia e Commercio all’Università di Catania, nel

1940) – Il Consorzio di Bonifica della Piana di Catania e dell’Alto Simeto –

Geometra Sciuto Sebastiano, n. 62 dell’Albo dei Geometri di Catania

------------------------------------

L’aeroporto

di Ponte Olivo – Lo Sbarco Alleato – La Divisione Livorno – Il Cimitero degli

Americani – Il Monumento Commemorativo alla Divisione Livorno – Enrico Mattei,

uno dei Misteri d’Italia

L’Aeroporto

di “Ponte Olivo” sorgeva sull’omonima contrada lungo la strada statale SS117

bis quasi di fonte al Castelluccio di Gela.

Fu

costruito nel ventennio fascista dalla Regia Aeronautica con l’obiettivo di

essere utilizzato per i collegamenti con le colonie italiane in Africa.

L’11

settembre 1939 diventò la base operativa per il 41° Stormo Bombardamento

Terrestre con la dotazione di 18 Savoia-Marchetti S.M. 79. Il 21 ottobre 1940

il 41° Stormo fu trasferito a Bengasi in Cirenaica e nella base sembra che

fosse presente oltre agli aerei tedeschi della Lutwaffe anche il 51° Stormo

Caccia Terrestre con aerei Macchi M.C. 202.

il sito dell'aeroporto di Ponte Olivo

Macchi C202 51° Stormo - Ponte Olivo

Il 10 luglio

1943 alle ore 2,45 iniziarono gli sbarchi degli alleati a Gela. Lo sbarco

fu anticipato dal lancio di paracadutisti che fallirono la missione loro

affidata perché molti lanci sbagliarono il bersaglio e si dispersero nel

territorio. Un azione che favorì gli alleati perché le truppe italiane e

tedesche non riuscirono ad individuare gli obiettivi precisi.

Lo sbarco era costituito da una impressionante forza

navale. Dalla flotta sbarcano la colonna americana “Dime” composta dalla 1°

divisione fanteria (7 battaglioni e reparti d’appoggio) e da 2 battaglioni

Rangers.

Alle 2,55 il comandante del CDXXIX (429°) battaglione

costiero, il Maggiore Rabellino, segnalò la presenza di parecchie imbarcazioni

nemiche che muovevano in direzione di “Senia Ferrata”.

Le artigliere costiere, fino a quel momento in

silenzio perché la loro gettata era limitata, aprirono il fuoco svelando così

al nemico la loro posizione. La risposta degli Alleati fu immediata con

l’obiettivo di eliminare la batterie costiere.

Alle 3,05 vennero segnalati

i primi sbarchi a “Senia Ferrata” e alle 3,37 lo stesso Maggiore Ribellino

comunicava che “il nemico cercava di

sbarcare anche sulla destra del pontile di Gela”.

https://www.sicilianetwork.info/museo-catania-salvo-pogliese-sbarco-in-sicilia-1943-la-storia-e-ancora-tutta-da-scrivere/

La resistenza italiana a Gela, a differenza di altri

parti dell’isola, fu forte. Solo nel

battaglione costiero ci furono 197 tra morti e feriti cioè il 45% degli

effettivi.

La difesa costiera fu sopraffatta e alcuni plotoni di

rangers entrarono in città dal Belvedere. Alle ore 4,10, sbarcarono sul pontile

e forse anche da Senia Ferrata.

In città si accesero subiti degli scontri. Il primo

scontro fu con dei Carabinieri a cui diedero aiuto alcuni giovani gelesi. I

Carabinieri finirono le munizioni e furono sopraffatti dai rangers mentre i

giovani gelesi si asserragliarono sul campanile della Chiesa Madre da dove

scagliarono delle bombe a mano.

In una piccola via di Piazza Umberto il tenente Lembo,

sempre del battaglione costiero e a capo di un gruppo di soldati, cercò di

ostacolare l’avanzata dei rangers. Il nemico era troppo numeroso e i suoi

uomini alla fine caddero sotto i colpi degli alleati. Il tenete affrontò alla

fine da solo i nemici con una pistola mitragliatrice finchè non cadde ucciso.

C’erano ancora due punti che davano una forte

resistenza: dal campanile della Chiesa Madre e da Porta Marina.

Nell’antica Porta Marina il Caporale Maggiore Cesare

Pellegrini rimase da solo con la sua mitragliatrice riuscendo a fermare il

nemico sulla battigia. Una resistenza di quattro ore .. forte e tenace tanto

che il nemico fu costretto a sospendere le operazioni in quel tratto di

spiaggia. Ma il destino era già segnato.. venne circondato dai rangers e

invitato ad arrendersi fino a quando un graduato di colore riuscì ad entrare nel bunker pugnalandolo

alle spalle (il C.M Pellegrini è medaglia di bronzo al Valore Militare).

Gela – Porta Marina

Alle 6,00 le ultime sacche di resistenza erano state

eliminate e il tenente Colonello Darby, comandante dei rangers, comunicò al

Generale Patton che l’obiettivo era stato raggiunto. Gli americani d’altra

parte cominciarono a riorganizzarsi. Presidiavano la città ma nella periferia

mancavano ancora di pezzi di artiglieria e di carri che si trovavano su una

nave USA che era stata colpita dai tedeschi ed era affondata.

Fu il più grande sbarco anfibio mai tentato fino

allora. Tra Gela e Scoglitti furono impiegate 580 navi da guerra e da sbarco

oltre a 1.124 mezzi anfibi che sbarcarono le due divisioni, la 1° a Gela e la

45° a Scoglitti, per un totale di 40.000 uomini suddivisi in 27 battaglioni.

Gli stessi americani non avevano però previsto che

presto si sarebbero trovati ad affrontare i coraggiosi uomini della “Livorno”,

il famoso e dimenticato gruppo mobile “E” che si trovava a Niscemi.

Intanto la Divisione “Herman Goring” decise di

avanzare dall’area di Caltagirone e raggiunse le Case Priolo verso le 13,30. Ci

furono aspri combattimenti e alla fine furono costretti a ritirarsi.

Il III battaglione del 33° reggimento fanteria della

Divisione “Livorno”, che si trovava nei pressi della stazione di Butera,

ricevette l’ordine alle 4,07 di muovere verso Poggio Lupo. Alle 8,45 furono

raggiunti da elementi nemici e intensamente attaccati. Il Tenente Colonnello

Bruni cercò per tutta la mattinata di contrastare le due compagnie di rangers

che adoperavano tre cannoni catturati agli italiani. Dopo numerose perdite fu

costretto a ripiegare verso le 11,30 su Poggio della Femmina e su Monte del

Falcone.

Alle

05.40 il Generale Mariscalco, Comandante della XVIII

Brigata costiera, ordinava al gruppo mobile «E», dislocato a

Niscemi, di muovere su Gela, per intervenire in aiuto del

Comando del CDXXIX battaglione costiero ormai circondato.

Particolarmente

significativa fu la testimonianza di Bruno Causin, allora

Caporale artigliere della 9 batteria del 54° reggimento

artiglieria «Napoli», facente parte del gruppo mobile «E- Livorno”: «Arrivammo all’altezza

dell’aeroporto di Ponte Olivo che era giorno (provenivano da

Niscemi). Gli americani erano

già sbarcati e avevano occupato il paese. Il

Comandante della batteria era andato come al solito avanti per

vedere il posto dove schierarci coi cannoni. Aveva destinato il

punto dove andare, ma al di qua del paese di Gela,

gli americani avevano già sistemato una batteria da 105 mm.

Tornò quindi indietro, ci diede i dati di tiro mentre eravamo

ancora lungo la strada e io li segnai sul goniometro, che

essendo piccolo tenevo sempre in tasca. Come siamo andati in

posizione abbiamo sparato una salva di batteria, colpendo la batteria

americana col primo colpo. Ricordo che l’aiutante mi raccontò che

aveva visto l’inferno scatenarsi sulla batteria nemica, soldati morti, cannoni

rovesciati. Dopo continuammo a sparare per coprire l’avanzata

della Fanteria. Ma non appena intervenne la marina … mamma mia….

Ci arrivò addosso un inferno di fuoco e acciaio. I colpi ci passavano sopra, però qualcuno

arrivò anche a 40-50 metri dalla nostra posizione, ricoprendoci letteralmente

di terra, ma noi continuammo a sparare fino alle 10.30-11.00, e ricordo che il sole ci bruciava».

Ci arrivò addosso un inferno di fuoco e acciaio. I colpi ci passavano sopra, però qualcuno

arrivò anche a 40-50 metri dalla nostra posizione, ricoprendoci letteralmente

di terra, ma noi continuammo a sparare fino alle 10.30-11.00, e ricordo che il sole ci bruciava».

Alle

ore 07.30 la 155° compagnia bersaglieri prendeva contatto con il

nemico all’altezza del

passaggio a livello sulla rotabile Niscemi-Gela (SS 117), e qui venne bloccata dall’intenso fuoco dell’artiglieria navale nemica.

Contemporaneamente la 2a compagnia del CII battaglione controcarri si schierava a dare

supporto diretto alla compagnia bersaglieri, ma avanzando si ritrovò a meno di trecento metri da posizioni nemiche situate tra le abitazioni, che fino a quel momento non si erano ancora svelate.

Fu quindi fatta segno a fuoco da parte dei mortai e delle artiglierie leggere nemiche che distrussero diversi pezzi e causarono parecchie perdite, tra cui il Sottotenente Bazzoli Righini, che cadde colpito a morte mentre, incurante del violento bombardamento, continuava imperterrito le operazioni di preparazione del tiro.

Il Tenente Colonnello Conti diede allora l’ordine alla compagnia carri di attaccare, in modo

da sfondare la linea avversaria. I tre plotoni carri comandati dal Capitano Granieri attaccarono a ondate successive. Il Tenente Colonnello Darby vedendo avanzare i carri chiese l’intervento dell’artiglieria navale, ma questa non fece in tempo ad aggiustare il tiro che i carri erano già penetrati all’interno della città. Superati gli sbarramenti anticarro e penetrati per le vie di Gela, i plotoni eliminarono i centri di fuoco che si manifestavano lungo la strada, cercando di neutralizzare quelli che si erano annidati all’interno delle case.

passaggio a livello sulla rotabile Niscemi-Gela (SS 117), e qui venne bloccata dall’intenso fuoco dell’artiglieria navale nemica.

Contemporaneamente la 2a compagnia del CII battaglione controcarri si schierava a dare

supporto diretto alla compagnia bersaglieri, ma avanzando si ritrovò a meno di trecento metri da posizioni nemiche situate tra le abitazioni, che fino a quel momento non si erano ancora svelate.

Fu quindi fatta segno a fuoco da parte dei mortai e delle artiglierie leggere nemiche che distrussero diversi pezzi e causarono parecchie perdite, tra cui il Sottotenente Bazzoli Righini, che cadde colpito a morte mentre, incurante del violento bombardamento, continuava imperterrito le operazioni di preparazione del tiro.

Il Tenente Colonnello Conti diede allora l’ordine alla compagnia carri di attaccare, in modo

da sfondare la linea avversaria. I tre plotoni carri comandati dal Capitano Granieri attaccarono a ondate successive. Il Tenente Colonnello Darby vedendo avanzare i carri chiese l’intervento dell’artiglieria navale, ma questa non fece in tempo ad aggiustare il tiro che i carri erano già penetrati all’interno della città. Superati gli sbarramenti anticarro e penetrati per le vie di Gela, i plotoni eliminarono i centri di fuoco che si manifestavano lungo la strada, cercando di neutralizzare quelli che si erano annidati all’interno delle case.

Ecco

come Hugh Pond citò la scena nel suo libro: «I carri sparavano senza fermarsi, facendo roteare

le torrette e rovesciando proiettili su tutti i bersagli

possibili, con un’audacia che destò l’ammirazione persino degli

spericolati rangers».

La

battaglia durò a lungo; il nemico, nonostante avesse una superiorità

numerica in uomini e mezzi, venne a trovarsi in seria difficoltà.

Due carri penetrarono fin dentro l’abitato.

Alle 08.30 uno dei carri, quello del Tenente Navari che, incurante del fuoco di cui era fatto oggetto, riuscì a penetrare fino a piazza Umberto I, dove aveva sede il Comando americano. Le strade, prima gremite di soldati americani, si fecero deserte e il nemico credette che la presenza di quel carro annunciasse l’imminente arrivo delle forze italiane che stavano contrattaccando.

Il Tenente Colonnello Darby, Comandante dei rangers, si trovò di fronte questo carro che avanzava verso di lui sparando all’impazzata, incurante della reazione nemica. Afferrato un bazooka, gli sparò contro un razzo, ma mancò il bersaglio. Ricaricò il bazooka e questa volta colpì in pieno il carro, immobilizzandolo. Il Tenente Navari uscì dalla torretta del carro con la pistola in pugno, ma venne centrato da un colpo di fucile alla fronte (sarà ricompensato con la medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria).

L’altro carro, con a bordo il Carrista Antonio Ricci e il Sergente Cannella, avanzò all’interno del centro abitato. A un certo punto, vicino a Porta Caltagirone, visto che l’abitacolo era pieno di fumo per gli spari del cannoncino e della mitragliatrice, si fermò per orientarsi prima di procedere con la marcia. Il Sergente Cannella era sotto shock, scese allora il Carrista Ricci ma non appena saltò fuori dal carro venne ucciso dalle schegge di alcune granate lanciate contro di loro. Il Sergente Cannella ripartì rabbiosamente verso il centro cittadino, ma, superata Porta Caltagirone, investito da un diluvio di fuoco, fu costretto a ritirarsi e tornò indietro verso la piana di Gela. Poco prima di uscire dall’abitato venne centrato da un cannone anticarro.

Alle 08.30 uno dei carri, quello del Tenente Navari che, incurante del fuoco di cui era fatto oggetto, riuscì a penetrare fino a piazza Umberto I, dove aveva sede il Comando americano. Le strade, prima gremite di soldati americani, si fecero deserte e il nemico credette che la presenza di quel carro annunciasse l’imminente arrivo delle forze italiane che stavano contrattaccando.

Il Tenente Colonnello Darby, Comandante dei rangers, si trovò di fronte questo carro che avanzava verso di lui sparando all’impazzata, incurante della reazione nemica. Afferrato un bazooka, gli sparò contro un razzo, ma mancò il bersaglio. Ricaricò il bazooka e questa volta colpì in pieno il carro, immobilizzandolo. Il Tenente Navari uscì dalla torretta del carro con la pistola in pugno, ma venne centrato da un colpo di fucile alla fronte (sarà ricompensato con la medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria).

L’altro carro, con a bordo il Carrista Antonio Ricci e il Sergente Cannella, avanzò all’interno del centro abitato. A un certo punto, vicino a Porta Caltagirone, visto che l’abitacolo era pieno di fumo per gli spari del cannoncino e della mitragliatrice, si fermò per orientarsi prima di procedere con la marcia. Il Sergente Cannella era sotto shock, scese allora il Carrista Ricci ma non appena saltò fuori dal carro venne ucciso dalle schegge di alcune granate lanciate contro di loro. Il Sergente Cannella ripartì rabbiosamente verso il centro cittadino, ma, superata Porta Caltagirone, investito da un diluvio di fuoco, fu costretto a ritirarsi e tornò indietro verso la piana di Gela. Poco prima di uscire dall’abitato venne centrato da un cannone anticarro.

Commovente è la scena descritta da Augello nel suo libro:

«Le lamiere rimangono squassate, il carro fuma come una pentola a vapore.

Da quella ferraglia contorta emerge stordito, ma vivo, il Sergente Cannella. Barcolla in

mezzo alla strada, mentre qualche gelese alla finestra gli batte le mani commosso e una giovane donna esce di casa soccorrendolo, abbracciandolo. Davanti a questa scena anche i militari americani, che lo hanno colpito, dopo qualche esitazione gli vanno incontro e gli stringono la mano, prima di farlo prigioniero» .

Alle 11.00, constatata l’impossibilità materiale di mantenere le posizioni raggiunte, dopo aver subito pesanti perdite e trovandosi ancora sotto l’incessante martellamento dell’artiglieria navale (tra le 08.00 e le 12.55 le navi da guerra americane spararono 572 colpi di grosso calibro solo sul gruppo mobile), il Tenente Colonnello Conti dovette dare l’ordine di arretrare fino a Monte Castelluccio, nei pressi dell’aeroporto di Ponte Olivo sulle posizioni della difesa fissa. Il gruppo mobile «E» parteciperà comunque, come vedremo in seguito, anche alla controffensiva del giorno successivo.

https://mapcarta.com/it/17393122

- 11 LUGLIO 1943: IL

CONTRATTACCO DELL’ASSE – MONTE CASTELLUCCIO

Il Generale Guzzoni in base alle operazioni militari

del 10 luglio studiò la strategia da

adottare e giunse alla conclusione, considerando che le forze a sue

disposizione erano limitate rispetto al nemico, che era necessario attaccare le

tre teste di sbarco che erano ritenute le più pericolose ai fini della tenuta

del fronte.

La tre teste di sbarco erano: Licata, Gela e la

direttrice Augusta-Siracusa.

Si decise di sferrare l’attacco al nemico l’indomani,

11 luglio alle ore 6,00… un attacco definito “a testa bassa” in concomitanza

con un attacco aereo sempre per la stessa ora.

Quali Divisioni avrebbe partecipato alla missione ?

La Divisione “Livorno”, che avrebbe ricevuto in aiuto

i resti del gruppo mobile “E”, che gloriosamente si era comportato il giorno

precedente, e la Divisione “Hermann Goring”.

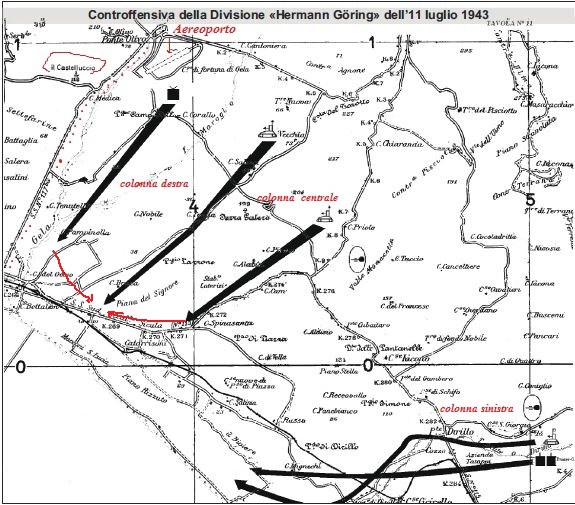

La Divisione Livorno avrebbe agito ad ovest della

strada Statale SS 117, mentre la Divisione Goring ad est. (La Strada in planimetria è segnata con

puntini rossi).

Obiettivo dell’operazione era quello di chiudere a

tenaglia, agendo su due lati, le teste di sbarco degli alleati sulle spiagge.

Le Divisioni dovevano assumere lo schieramento predisposto durante la notte in

modo che all’alba dell’11 si sarebbero trovate già in postazione.

I Comandanti delle Divisioni pianificarono nel

dettaglio lo schieramento da assumere e le logiche direttrici d’attacco.

Il Comandante della Divisione «Livorno», Generale Chirieleison, decise di assumere un dispositivo d’attacco su tre colonne:

Il Comandante della Divisione «Livorno», Generale Chirieleison, decise di assumere un dispositivo d’attacco su tre colonne:

-

la colonna di sinistra, costituita dai resti del

gruppo mobile «E», un battaglione

di fanteria e un gruppo di artiglieria, doveva muovere lungo la piana di Gela, a ovest

della SS 117;

di fanteria e un gruppo di artiglieria, doveva muovere lungo la piana di Gela, a ovest

della SS 117;

-

la colonna centrale, composta da due battaglioni di

fanteria e un gruppo di artiglieria, doveva muovere a cavaliere della strada

Butera-Gela;

-

la colonna di destra, composta da un battaglione

di fanteria e un gruppo di artiglieria, doveva proteggere il fianco destro

della Divisione da eventuali minacce provenienti da Licata.

Anche il Generale Conrath, Comandante della

Divisione «Hermann Göring», decise di assumere un dispositivo su tre

colonne d’attacco, così suddivise:

-

la colonna di sinistra, composta dal reggimento

Panzergrenadier e dalla compagnia carri «Tigre», doveva muovere lungo la

valle del fiume Dirillo, Senia Ferrata Gela;

-

la colonna centrale, composta da un battaglione carri

e un gruppo di artiglieria, doveva muovere da Case Priolo

verso Case Spinasanta-Gela;

-

la colonna di destra, composta da

un battaglione carri ed un battaglione genio, doveva

muovere lungo la piana di Gela a est della SS 117.

AZIONE DELLA COLONNA D’ATTACCO DI SINISTRA

DELLA

DIVISIONE «LIVORNO»

DIVISIONE «LIVORNO»

La colonna d’attacco di sinistra era composta dai

resti del gruppo mobile «E», che si trovava già schierato tra il

Castelluccio e le posizioni della difesa fissa dell’aeroporto di

Ponte Olivo, da una Compagnia mortai e dal III battaglione del

34° reggimento di fanteria comandato dal Tenente Colonnello Leonardi.

La linea avanzata della testa di sbarco si snodava lungo una serie di colline distanti circa 800 metri da Monte Castelluccio, e il terreno per raggiungerle si presentava completamente scoperto e privo di appigli tattici.

Alle 05.15 arrivò l’ordine d’operazione, che descriveva l’azione delle due Divisioni; l’orario previsto per l’attacco, che doveva essere simultaneo e strettamente coordinato, era stato fissato per le 06.00, preceduto da dieci minuti di preparazione di artiglieria e da un contemporaneo attacco aereo. Però alle 05.50 il Colonnello Martini, Comandante della colonna, non era ancora arrivato sul posto, e il Maggiore Artigiani, Comandante del I gruppo del 28° reggimento artiglieria, era arrivato

a Monte Castelluccio solamente alle 05.30 e non riusciva ad avere il collegamento radio con le batterie. Il Tenente Colonnello Leonardi attese fino alle 06.30, ora in cui nove bombardieri italiani «Cant Z. 1007 bis» attaccarono la flotta americana alla fonda di fronte a Gela.

La linea avanzata della testa di sbarco si snodava lungo una serie di colline distanti circa 800 metri da Monte Castelluccio, e il terreno per raggiungerle si presentava completamente scoperto e privo di appigli tattici.

Alle 05.15 arrivò l’ordine d’operazione, che descriveva l’azione delle due Divisioni; l’orario previsto per l’attacco, che doveva essere simultaneo e strettamente coordinato, era stato fissato per le 06.00, preceduto da dieci minuti di preparazione di artiglieria e da un contemporaneo attacco aereo. Però alle 05.50 il Colonnello Martini, Comandante della colonna, non era ancora arrivato sul posto, e il Maggiore Artigiani, Comandante del I gruppo del 28° reggimento artiglieria, era arrivato

a Monte Castelluccio solamente alle 05.30 e non riusciva ad avere il collegamento radio con le batterie. Il Tenente Colonnello Leonardi attese fino alle 06.30, ora in cui nove bombardieri italiani «Cant Z. 1007 bis» attaccarono la flotta americana alla fonda di fronte a Gela.

Vedendo ciò, non avendo

collegamenti radio e temendo che un ulteriore ritardo avrebbe pregiudicato l’esito delle

contemporanee azioni delle due colonne che dovevano operare ai suoi

lati e che costituivano l’asse principale del contrattacco, prese l’iniziativa

di dare inizio all’attacco senza attendere oltre l’arrivo del

Comandante del reggimento e la preparazione dell’artiglieria,

cercando di sfruttare al meglio le armi di accompagnamento a disposizione.

I

reparti iniziarono il movimento, e subito furono investiti dal fuoco

di armi automatiche e di artiglieria campale. Nonostante tutto, la prima linea

della testa di sbarco, situata tra Poggio Frumento e Poggio Mulinazzo, fu

conquistata intorno alle 08.00.

Furono catturati circa un centinaio di prigionieri che furono avviati verso Monte Castelluccio, e da qui verso Niscemi.

Intanto il Maggiore Artigiani riuscì a mettersi in contatto col suo gruppo, che era entrato immediatamente in azione. Emblematica sulla situazione del momento e sullo stato d’animo di quanti si trovarono a combattere l’11 luglio nella piana di Gela, fu la testimonianza del Signor Cristani Raffaele, all’epoca Sottotenente del 28° reggimento di artiglieria: «Quando siamo arrivati quassù (Monte Castelluccio n.d.r.), la visione del mare gremito di navi è stata sconvolgente. Sconvolgente per la sensazione precisa di una guerra perduta che abbiamo avuto tutti. Il ricordo più ricorrente di quel giorno è la necessità, allora io giovane Ufficiale, di convincere i miei uomini, anche ultra quarantenni, a muoversi perché erano quasi paralizzati dall’impressione.

Furono catturati circa un centinaio di prigionieri che furono avviati verso Monte Castelluccio, e da qui verso Niscemi.

Intanto il Maggiore Artigiani riuscì a mettersi in contatto col suo gruppo, che era entrato immediatamente in azione. Emblematica sulla situazione del momento e sullo stato d’animo di quanti si trovarono a combattere l’11 luglio nella piana di Gela, fu la testimonianza del Signor Cristani Raffaele, all’epoca Sottotenente del 28° reggimento di artiglieria: «Quando siamo arrivati quassù (Monte Castelluccio n.d.r.), la visione del mare gremito di navi è stata sconvolgente. Sconvolgente per la sensazione precisa di una guerra perduta che abbiamo avuto tutti. Il ricordo più ricorrente di quel giorno è la necessità, allora io giovane Ufficiale, di convincere i miei uomini, anche ultra quarantenni, a muoversi perché erano quasi paralizzati dall’impressione.

Io stesso ero abbastanza

impressionato ed emozionato da tutto questo, ma dovevamo badare

a quello che stavamo facendo, quindi c’è voluto qualche

grido e anche qualche minaccia per riuscire a smuoverli, ma in pochi minuti

sono usciti da quella specie di sbigottimento e torpore che li aveva

presi».

Subito dopo aver espugnato questa prima linea nemica, la colonna iniziò l’attacco alla seconda linea, svelatasi inaspettatamente a circa 500 metri dalla prima.

Fu in questo preciso momento, erano le 08.30, che l’artiglieria navale, e più precisamente i cannoni dell’incrociatore Savannah (armato con 15 cannoni da 152 mm e otto da 127 mm), aprì il fuoco contro la colonna di sinistra della «Livorno».

Significativa è la testimonianza del Tenente Messina, effettivo al III battaglione del 34°reggimento, raccolta da John Follain nella sua opera:

«Avanzava da circa un’ora e aveva ormai attraversato metà della piana, quando udì sopra la sua testa il sibilo di un proiettile enorme, che gli scoppiò alle spalle.[…] Si rotolò al suolo nel tentativo di sfuggire alla valanga di fuoco. Sotto la violenza dei proiettili la terra intorno a lui sembrava ribollire come l’acqua in una pentola. […] Carne contro acciaio, uomini contro navi, pensò mentre il suo corpo cominciava a tremare senza controllo».

Il fuoco dell’artiglieria navale aprì larghi vuoti tra le fila del III battaglione del 34°, che per raggiungere la seconda linea nemica, sotto la tempesta di ferro e di fuoco scatenatasi, impiegò ben tre ore.

Subito dopo aver espugnato questa prima linea nemica, la colonna iniziò l’attacco alla seconda linea, svelatasi inaspettatamente a circa 500 metri dalla prima.

Fu in questo preciso momento, erano le 08.30, che l’artiglieria navale, e più precisamente i cannoni dell’incrociatore Savannah (armato con 15 cannoni da 152 mm e otto da 127 mm), aprì il fuoco contro la colonna di sinistra della «Livorno».

Significativa è la testimonianza del Tenente Messina, effettivo al III battaglione del 34°reggimento, raccolta da John Follain nella sua opera:

«Avanzava da circa un’ora e aveva ormai attraversato metà della piana, quando udì sopra la sua testa il sibilo di un proiettile enorme, che gli scoppiò alle spalle.[…] Si rotolò al suolo nel tentativo di sfuggire alla valanga di fuoco. Sotto la violenza dei proiettili la terra intorno a lui sembrava ribollire come l’acqua in una pentola. […] Carne contro acciaio, uomini contro navi, pensò mentre il suo corpo cominciava a tremare senza controllo».

Il fuoco dell’artiglieria navale aprì larghi vuoti tra le fila del III battaglione del 34°, che per raggiungere la seconda linea nemica, sotto la tempesta di ferro e di fuoco scatenatasi, impiegò ben tre ore.

Alle 11.00 circa anche la seconda linea

fu sfondata, ma i reparti erano duramente provati. A questo

punto gli americani ripiegarono dentro Gela, e il III

battaglione del 34°, appena si fu riordinato, si spinse ancora

in avanti, fino al posto di blocco di Gela, allo scopo di incalzare

l’avversario e diminuire la distanza, in modo da conquistare una buona

base di partenza per il reparto che li avrebbe dovuti

eventualmente scavalcare per proseguire l’azione in profondità e riconquistare l’abitato.

A questo punto il

Colonnello Martini, viste le precarie condizioni in cui versava

il battaglione, ordinò al Tenente Colonnello Leonardi di fermarsi e

disporsi a difesa, in modo da respingere un eventuale contrattacco

nemico, in attesa di essere scavalcati da altre unità già

richieste al Comando di Divisione.

Intanto il nemico continuava a martellare le posizioni tenute dal battaglione. Alle 13.00, si

seppe che la colonna di destra era stata distrutta da truppe corazzate provenienti da Licata, e che i tedeschi stavano ripiegando su Caltagirone; il battaglione rimaneva quindi isolato nella piana di Gela.

Alle 24.00 il Colonnello Martini impartì l’ordine di ripiegare su Monte Castelluccio col compito di costituire un caposaldo per una resistenza ad oltranza, per coprire il movimento di ripiegamento degli altri reparti della Divisione su nuove posizioni. Una compagnia fu, quindi, lasciata sul posto per coprire il ripiegamento del battaglione. Questa resistette per circa un’ora al secondo contrattacco notturno, dopodiché venne sopraffatta e solamente una parte di essa riuscì a ripiegare sul Monte Castelluccio.

Intanto il nemico continuava a martellare le posizioni tenute dal battaglione. Alle 13.00, si

seppe che la colonna di destra era stata distrutta da truppe corazzate provenienti da Licata, e che i tedeschi stavano ripiegando su Caltagirone; il battaglione rimaneva quindi isolato nella piana di Gela.

Alle 24.00 il Colonnello Martini impartì l’ordine di ripiegare su Monte Castelluccio col compito di costituire un caposaldo per una resistenza ad oltranza, per coprire il movimento di ripiegamento degli altri reparti della Divisione su nuove posizioni. Una compagnia fu, quindi, lasciata sul posto per coprire il ripiegamento del battaglione. Questa resistette per circa un’ora al secondo contrattacco notturno, dopodiché venne sopraffatta e solamente una parte di essa riuscì a ripiegare sul Monte Castelluccio.

I resti del battaglione, decimato dalle numerose

perdite tra morti e feriti, con i resti compagnia bersaglieri si

organizzarono alla meglio per la difesa sul Monte

Castelluccio.

Gli americani mandarono allora avanti una colonna

corazzata della 155a per annientare le unità italiane in ritirata. La

testimonianza dell’artigliere Causin:

«Gli americani avevano mandato avanti

sette carri armati lungo la Strada Statale 117. Io ero il quarto

pezzo e mi trovavo vicino alla strada. Il Comandante chiamò tutti

quanti i puntatori e ci disse: “Tu Causin

prendi il primo (il primo pezzo), e tu prendi l’ultimo, quell’altro lì il

penultimo e l’altro il secondo”, sicchè erano quattro quelli che noi

dovevamo colpire, però ce ne sarebbero stati altri tre che non

sarebbero stati colpiti. Lui ci disse “Quando io sparerò il

colpo di pistola in aria voi sparate”. Li fece venire avanti fino

a una distanza di 80 metri, io sul cannocchiale li vedevo come

da qui a lei, e ricordo che il primo colpo che sparai lo presi sotto, tra la

terra ed il cingolo ed il carro armato si fermò.

Poi il secondo colpo lo prese in pieno e il carro s’incendiò.

Subito sparai a un altro; alla fine solamente due riuscirono a scappare.

Ma poi dopo la marina hanno tirato tante di quelle bombe. La terra sembrava ribollire; per fortuna che avevamo una posizione meravigliosa, cioè c’era un fosso fatto dal personale del

campo di aviazione, e noi avevamo quindi come protezione una specie di argine e la bocca

da fuoco era rasente. Però una granata della marina ci prese proprio sul paraschegge, e ricordo che il cannone saltò per aria, ed io che ero seduto sul sediolino, senza neanche accorgermene mi ritrovai per terra, tutti quanti pieni di terra, e il cannone tornò giù di nuovo con un tonfo sordo, ed il Tenente gridava “Fuoco, fuoco”, e iniziammo a sparare a vista; c’erano tantissimi americani che venivano

avanti di qua e di là, erano dappertutto e quando succedeva così, come avevamo imparato durante le istruzioni si sparava un colpo qua un colpo là, in maniera da tenere il nemico sempre in allerta, che non venisse avanti, e allora si sparava un colpo più vicino, un colpo più lontano. Riuscimmo comunque a respingerli».

Alle 02.30 la colonna Leonardi dovette far fronte al terzo contrattacco nemico opponendo

un’accanita resistenza, riuscendo a resistere fino alle 7 circa ( 12 luglio), quando i pochi superstiti vennero sopraffatti e catturati.

Dopo essere stati catturati, i prigionieri vennero condotti alla volta di Gela. Per comprendere meglio le emozioni dei soldati italiani e della popolazione di Gela, è bene riportare la testimonianza del Tenente Colonnello Leonardi, dal suo «Diario di un battaglione», ripresa anche da Nunzio Vicino nel suo libro «La battaglia di Gela»: «Il piccolo drappello di prigionieri procedeva lentamente verso Gela […]. Era sfinito, lacero, insanguinato […]. Il drappello giunse a Gela […]. Ma ora vi entravamo da vinti e non da vincitori! Passammo per le vie della città. Molta gente era commossa e piangeva anche. Non pochi ci offrirono pane, acqua, sigarette, e avrebbero dato chissà cos’altro se i soldati di scorta lo avessero permesso! Un piccolo vecchietto, che si reggeva appena sul bastone, si avvicinò e ci strinse la mano. Forse aveva visto … forse sapeva! Ma gli americani lo allontanarono immediatamente. In mezzo a tanto popolo buono non mancarono però gli apatici, gli indifferenti. Non mancarono anche coloro che ci derisero e persino insultarono perché avevamo osato combattere….Pochi, ma non mancarono […]. Fieri e superbi per il dovere compiuto, alzammo la testa stanca e ci avviammo silenziosamente verso la nostra dura prigionia».

Poi il secondo colpo lo prese in pieno e il carro s’incendiò.

Subito sparai a un altro; alla fine solamente due riuscirono a scappare.

Ma poi dopo la marina hanno tirato tante di quelle bombe. La terra sembrava ribollire; per fortuna che avevamo una posizione meravigliosa, cioè c’era un fosso fatto dal personale del

campo di aviazione, e noi avevamo quindi come protezione una specie di argine e la bocca

da fuoco era rasente. Però una granata della marina ci prese proprio sul paraschegge, e ricordo che il cannone saltò per aria, ed io che ero seduto sul sediolino, senza neanche accorgermene mi ritrovai per terra, tutti quanti pieni di terra, e il cannone tornò giù di nuovo con un tonfo sordo, ed il Tenente gridava “Fuoco, fuoco”, e iniziammo a sparare a vista; c’erano tantissimi americani che venivano

avanti di qua e di là, erano dappertutto e quando succedeva così, come avevamo imparato durante le istruzioni si sparava un colpo qua un colpo là, in maniera da tenere il nemico sempre in allerta, che non venisse avanti, e allora si sparava un colpo più vicino, un colpo più lontano. Riuscimmo comunque a respingerli».

Alle 02.30 la colonna Leonardi dovette far fronte al terzo contrattacco nemico opponendo

un’accanita resistenza, riuscendo a resistere fino alle 7 circa ( 12 luglio), quando i pochi superstiti vennero sopraffatti e catturati.

Dopo essere stati catturati, i prigionieri vennero condotti alla volta di Gela. Per comprendere meglio le emozioni dei soldati italiani e della popolazione di Gela, è bene riportare la testimonianza del Tenente Colonnello Leonardi, dal suo «Diario di un battaglione», ripresa anche da Nunzio Vicino nel suo libro «La battaglia di Gela»: «Il piccolo drappello di prigionieri procedeva lentamente verso Gela […]. Era sfinito, lacero, insanguinato […]. Il drappello giunse a Gela […]. Ma ora vi entravamo da vinti e non da vincitori! Passammo per le vie della città. Molta gente era commossa e piangeva anche. Non pochi ci offrirono pane, acqua, sigarette, e avrebbero dato chissà cos’altro se i soldati di scorta lo avessero permesso! Un piccolo vecchietto, che si reggeva appena sul bastone, si avvicinò e ci strinse la mano. Forse aveva visto … forse sapeva! Ma gli americani lo allontanarono immediatamente. In mezzo a tanto popolo buono non mancarono però gli apatici, gli indifferenti. Non mancarono anche coloro che ci derisero e persino insultarono perché avevamo osato combattere….Pochi, ma non mancarono […]. Fieri e superbi per il dovere compiuto, alzammo la testa stanca e ci avviammo silenziosamente verso la nostra dura prigionia».

La zona del Castelluccio è stata per anni, e forse lo

è ancora, una pagina di storia dimenticata.. la gloriosa storia della Divisione

Motorizzata Livorno che, dopo ripetuti assalti alla Forza Alleata, rimase

circondata sui ruderi di Monte Castelluccio. Continuò a difendersi, con forza e

coraggio per circa 24 ore, fino a quando non fu sopraffatta dagli Alleati.

La Divisione

“Hermann Goring” iniziò le operazioni alle 6,00 e la colonna di

sinistra raggiunse la foce del Dirillo e successivamente “Senia Ferrata”. Un

cammino lungo la linea della ferrovia “Vittoria – Gela”. La colonna era composta dal reggimento

“Panzergrenadier” e dalla compagnia di carri “Tigre”.

Momenti

concitati che si evidenziano dal racconto del Caporale Werner Hahn, cannoniere

su un carro armato “Tigre”: «Alle 11.00

del mattino, a quasi 13 chilometri da Gela, udì il Comandante

del suo Panzer

gridare: “carro armato nemico a sinistra.[...]”. Hahn ruotò la torretta

a sinistra, più in

fretta che potè. Valutò approssimativamente in 600 metri la distanza dal carro

armato[...]. Il

proiettile colpì lo Sherman, che si incendiò. [...] Hahn fece fuoco di nuovo,

questa

volta contro uno

Sherman che si trovava a 1 500 metri. [...] Di tanto in tanto le nuvole di

fiamme e polvere provocate dall’artiglieria nemica, dai mortai e dalle armi

anticarro gli oscuravano la visuale[...]. Era uno sbarramento peggiore di

quelli che si era trovato ad affrontare in Russia. [...] Con il protrarsi della

battaglia la temperatura dentro il carro salì vertiginosamente. All’esterno

c’erano circa 35 gradi all’ombra, ma all’interno del carro Hahn valutò che

dovevano essere tra i 50° e i 60°»

La

colonna di destra partì da Ponte Olivo alle 7,45; la colonna centrale alle 8,00

e dopo aver superato la resistenza dei nemici a Case Priolo, si diresse su Case

Spinasanta per poi congiungersi con la Colonna di Destra a Piana del Signore.

Arrivarono a circa 100 m dalla spiaggia nessuna trovare una valida resistenza.

Gli

alleati non riuscirono ad impedire l’avanzata della Goring perché non avevano

disposizione mezzi a sufficienza carri armati che si trovavano sulla nave

affondata dai tedeschi. C’era una pure una difficoltà tecnica legata al fatto

che i carri armati non potevano essere trasportati sulla spiaggia dai piccoli

mezzi da sbarco e si dovevano quindi creare dei pontili galleggianti che

richiedevano tempo per la loro messa in opera.

Ancora

una volta, come era successo per la Divisione Livorno, l’incrociatore Savannah

cominciò a fare fuoco sulla colonna di destra mentre il cacciatorpediniere

Glennon apriva il fuoco sulla colonna centrale. L’avanzata della Divisione

Goering non si fermò e alle 11,00 erano alla periferia della città. Momenti di

grande tensione fra gli alleati…”la testa

di sbarco è perduta”.

In

quel momento il Comando della IV Armata intercettò un messaggio in chiaro e

attribuito al Generale Patton in cui si diceva di “sotterrare i materiali sulle spiagge e prepararsi al reimbarco”.

Gli

americani smentirono sempre questa comunicazione, non risulta tra i loro

archivi storici, e secondo gli storici l’episodio sarebbe da attribuire a

qualche ufficiale che, vista la situazione drammatica, aveva preso l’iniziativa

di trasmettere il messaggio.

Ma

improvvisamente fecero la loro comparsa gli aerei tattici americani che

attaccarono le retrovie italo-tedesche mentre una colonna corazzata con 250 paracadutisti

dell’82° Divisione, provenienti da Scoglitti, attaccarono sul fianco la colonna

di sinistra. Alle 14 le colonne di destra e centrale della Goerin erano

decimate e sotto l’incalzare dei mezzi corazzati, che gli americani erano

riusciti a far sbarcare sulla spiaggia di Gela, dovettero ripiegare. La colonna

di sinistra continuò a combattere lungo la ferrovia “Vittoria – Gela” fino alle

21,30 quando il Generale Rossi diede ordine di ripiegare.

Alla

fine della giornata questo fu il drammatico quadro finale:

Divisione

“Livorno”:

subì

ingenti perdite: tra morti, feriti, prigionieri e dispersi aveva perso 214

Ufficiali e 7.000 tra Sottufficiali e

Truppa su un totale di 11.400 uomini:

Divisione

“Harmann Goerin”

Perse

30 Ufficiali e 600 tra Sottufficiali e Truppa su un totale di 8739 uomini.

Prigionieri

Italiani

A

Gela i reperti italiani combatterono strenuamente davanti ad un nemico

decisamente meglio equipaggiato.

Molti

storici hanno definito la pagina dello sbarco degli Alleati in Sicilia come una

pagina di storia ancora tutta da scrivere e qualcuno, animato da uno spirito di

verità, si è addentrato in ricerche presso l’archivio storico militare di Roma.

Sembra che sia venuto alla luce del sole un caso di resa di un reparto italiano.

Una resa avvenuta nella prima giornata dello sbarco alleato a Gela cioè il 10

luglio 1943. Gli americani nella loro

azione di guerra avanzarono facendosi scudo dei prigionieri italiani. I militi

italiani non spararono per non colpire i compagni.

Nella

“Relazione cronologia degli avvenimenti” è riportato che: “ ore 9,20: il Col. Giuseppe Altini comunica

che la 49° btr. si è arresa perché il nemico veniva avanti facendosi coprire

dai nostri soldati presi prigionieri…”

Come

riporta il ricercatore Nuccio Mulè (in un articolo nel “Corriere di Gela, on

line” del 17 giugno 2018), si tratta di una pagina ingiallita dal tempo e

firmata dal Col. Orazio Maniscalco… una pagina che si trova in un voluminoso

fascicolo.

Nella

ricerca è venuto fuori un altro episodio avvenuto il giorno 12 luglio 1943 e

riguarda la famosa e valorosa “Divisione Livorno” che per circa 24 ore aveva

resistito, su Monte Castelluccio, agli assalti americani. Alla fine stremati e

senza munizioni, furono catturati.

Si

tratta di un racconto del Ten. Col. Ugo Leonardi che, insieme a diversi

ufficiali medici con il bracciale della Croce Rossa Internazionale, fu schiaffeggiato ed

umiliato.

C’è

poi da svelare i rapporti tra Mafia ed

Americani sia prima che dopo lo sbarco degli Alleati. Ma su questo si potrebbe

scrivere un vero e proprio trattato.

http://www.corrieredigela.com/servizi-settimanali/10-attualita/819-gela,-luglio-1943-prigionieri-italiani-usati-come-scudi-umani-dagli-american.html

Aeroporto Ponte Olivo

Accanto

all’aeroporto si trovava il cimitero di guerra di Ponte Olivo che fu costruito

nel 1943 a seguito della battaglia di Gela.

L’aeroporto in una

foto aerea

https://milocca.wordpress.com/2011/07/11/quegli-eroi-del-43-sepolti-a-gela/

Nella

battaglia gli americani persero circa 10.000 uomini. Fu quindi necessario

costruire un Cimitero di guerra nel quale furono sepolti 3.090 soldati

americani, 500 soldati tedeschi e 3.350 italiani. Vi furono inumate anche due

tenenti donne e due crocerossine.

Nel

1947 i militari americani seppelliti nel cimitero di guerra furono esumati e

trasportati negli Stati Uniti. Il resto delle salme fu traslato nel cimitero

americano di Nettuno.

Castelluccio –

Gela – Il Monumento ai Caduti della Divisione Livorno

L’aeroporto

continuò ad usato dai dirigenti dell’ENI (Ente Nazionali Idrocarburi) come

aeroporto privato per i frequenti viaggi negli stabilimenti ANIC della zona.

Enrico

Mattei, Presidente dell’Eni, usò la pista di Ponte Olivo per il suo viaggio

della morte. Alle 7,30 del 27 ottobre 1962, decollò per l’ultima volta

dall’aeroporto di Ponte Olivo per Catania un Morane-Saulnier MS. 760 Paris,

aereo privato dell’ENI. L’aereo, dopo la tappa a Catania, riprese il volo e

precipitò vicino Bascapè.

Enrico Mattei vicino

all’aereo Morane-Saulnier MS. 760 Paris

I resti dell’aereo

vicino Boscapè (Pavia)

Con l’Ing. Mattei

morirono:

il giornalista americano

(del TIME Life) William

e il pilota

Irnerio Bertuzzi

Secondo alcuni

testimoni, il principale dei quali era il contadino Mario Ronchi,

che in seguito

ritrattò la dichiarazione, l’aereo sarebbe esploso in volo.

Si potrebbe

scrivere un libro sull’episodio che

rappresenta uno dei “Misteri d’Italia”.

Nel 2012, una

sentenza di un processo collegato alla scomparsa del famoso giornalista

Mauro De Mauro che

indagava sull’episodio, ha riconosciuto ufficialmente che

l’ing. Mattei fu

vittima di un attentato.

"La

causa scatenante della decisione di procedere senza indugio al sequestro e

all'uccisione

di Mauro De

Mauro fu costituita dal pericolo incombente che egli stesse per divulgare

quanto aveva

scoperto

sulla natura dolosa delle cause dell'incidente aereo di Bascapè, violando

un segreto

fino ad allora rimasto impenetrabile e così mettendo a repentaglio l'impunità

degli influenti

personaggi

che avevano ordito il complotto ai danni di Enrico Mattei, oltre a innescare

una serie

di effetti a

catena di devastante impatto sugli equilibri politici e sull'immagine stessa

delle istituzioni".

In 2.199 pagine, depositate questo pomeriggio, i giudici della prima sezione

In 2.199 pagine, depositate questo pomeriggio, i giudici della prima sezione

della Corte

d'assise di Palermo ricostruiscono così l'omicidio del giornalista Mauro De

Mauro, sequestrato da Cosa nostra il 16 settembre 1970 e mai più tornato a

casa.

Pur assolvendo l'unico imputato, Totò Riina, il collegio presieduto da Giancarlo Trizzino,

Pur assolvendo l'unico imputato, Totò Riina, il collegio presieduto da Giancarlo Trizzino,

a latere

Angelo Pellino (estensore della motivazione) ricostruisce il torbido contesto

in cui il

cronista del quotidiano "L'Ora" pagò il suo scoop sulla morte del

presidente

dell'Eni,

Mattei, simulata da incidente aereo nei pressi di Pavia il 27 ottobre 1962.

"La natura e il livello degli interessi in gioco -scrive il giudice Pellino- rilancia l'ipotesi

"La natura e il livello degli interessi in gioco -scrive il giudice Pellino- rilancia l'ipotesi

che gli occulti mandanti del delitto debbano

ricercarsi in quegli ambienti politico-affaristico-mafiosi su cui già puntava

il dito il professor Tullio De Mauro (fratello del giornalista, ndr) nel 1970.

E fapresumere

che di mandanti si tratti e non di una sola mente criminale.

Non per

questo deve escludersi qualsiasi responsabilità di elementi appartenenti a Cosa

Nostra,

stante il livello

di compenetrazione all'epoca esistente e i rapporti di mutuo scambio

di favori e

protezione tra l'organizzazione mafiosa e uomini delle istituzioni ai più

disparati livelli".

https://www.ferraraitalia.it/personaggi-lomicidio-di-mattei-un-colpo-di-stato-ignorato-140234.html

La

pista, dopo la scomparsa dell’Ing. Mattei, rimase inutilizzata per circa 40

anni ed oggi è terreno agricolo.

SCHEDA

AEROPORTO : PONTE OLIVO:

Codice:

IATA –

Codice

: ICAO –

TIPO

: MILITARE, fino al 1943

PRIVATO, fino al 1962

STATO

: ITALIA

REGIONE:

SICILIA

CITTA’

: GELA

POSIZIONE

: PONTE OLIVO – a 9 km da Gela

UTILIZZATORE:

REGIA AERONAUTICA

ENI

REPARTI:

41° STORMO BOMBARDAMENTO TERRESTRE

51° STORMO CACCIA TERRESTRE

ALTITUDINE:

ASML 40 M

PISTE

– ORIENTAMENTO (QFU) – 06/24

LUNGHEZZA : 880 m

SUPERICIE : TERRA BATTUTA

Aeroporto di Ponte Olivo in Sicilia,

1943. In "With Every Letter", l'ingegnere dell'esercito Tom

MacGilliver aiuta a ricostruire questo aeroporto e l'infermiera di volo Mellie

Blake ...

07/11/1940 - Gela - Il colonnello

Pezzi dopo una ricognizione aerea a Ponte Olivo, 1940

Un

aliante Waco entra per atterrare su una pista di aerodromo. Questo è

l'aeroporto di Ponte Olivo, in Sicilia, nell'autunno del 1943. L'aeroporto era

una base importante, e presumibilmente molto meglio nominato della striscia

temporanea di Gozo.

Ponte Olivo :

Aerei tedeschi distrutti

----------------------------------------------------------------------------

-

Le stragi dell’Aeroporto

di Santo Pietro – il Racconto di Giuseppe Giannola – L’aeroporto di Santo

Pietro – Il Borgo Ventimiglia

Si

tratta dell’aeroporto 504, denominato 50, tavola n. 19 dagli Alleati aeroporto

di Biscari ma che in realtà si trova nell’altopiano di Santo Pietro in

territorio di Caltagirone (prov. di Catania).

Un

sito gestito dai tedeschi e con la funzione di pista ausiliaria per i caccia.

Nella struttura non si trovavano reparti fissi dell’aviazione, come per

l’aeroporto di Ponte Olivo, ma di difesa della contraerea che era costituita da

tre batterie della Milizia e dai reparti del regio Esercito che facevano parte

della difesa fissa.

Reparti

di difesa che erano comandati dal Maggiore Quinto e costituiti:

-

Dall’11°

compagnia del IV battaglione del 120° reggimento fanteria;

-

Una

compagnia del 153° battaglione mitraglieri;

-

Due

batterie da 149/12.

Il

tutto per un totale di circa 500 uomini.

A

difesa dell’aeroporto c’era anche il gruppo mobile “H” del Tenente Colonnello

Cixi, che era dislocato a Caltagirone. Aveva l’incarico d’intervenire a difesa

dell’aeroporto di Santo Pietro ed era composto da:

-

9a

compagnia del 76° reggimento fanteria, rinforzata da un plotone mitraglieri;

-

Un

plotone mortai da 45, un plotone mortai da 81 del 76° reggimento fanteria;

-

3°

compagnia del CIII battaglione controcarri;

-

7°

batteria del 54° reggimento artiglieria;

-

2°

compagnia carri “Fiat 3000”.

Il

giorno10 luglio 1943, i reparti della difesa fissa avevano cercato di contrastare

i reparti di paracadutisti statunitensi che erano scesi nella zona. Il giorno

13 l’aeroporto fu sottoposto ad un intenso fuoco d’artiglieria nemica e alle

15,00 l’artiglieria dell’aeroporto aprì il fuoco su elementi del 180° “Renimental Combact team” che si trovava a

Piano Stella.

La

mattina del giorno 14 il sergente West salì con i suoi uomini sulla collina

dove era posto l’aeroporto e fu attaccato dal fuoco dei mortai. Ma dopo un’ora

gli americani si trovarono all’interno della struttura e catturarono i

difensori.

Ai

prigionieri, italiani e tedeschi, vennero tolti gli scarponi, le uniformi e gli

oggetti di valore sotto la minaccia delle armi.

Una

parte dei prigionieri, 38 uomini tra cui due tedeschi viene fatta camminare per

alcune centinaia di metri. Nei pressi di una radura i prigionieri vennero fatti

allineare per ordine del capitano John Compton, comandante della Compagnia “A”

del 180° Reggimento di fanteria Usa. I prigionieri, inerti, increduli, vennero

abbattuti a fucilate.. tre riuscirono a fuggire (Virginio De Roit, Silvio

Quaiotto ed Elio Bergamo). Riuscirono a nascondersi tra i cespugli sulle sponde

del torrente Ficuzza. Gli americani aprirono subito la ciaccia sparando come

impazziti contro i cespugli ed utilizzando anche i lanciafiamme. I fuggitivi

riuscirono a tuffarsi nelle acque del piccolo torrente ma Bergamo venne ucciso

da un preciso colpo di fucile alla testa, De Roit e Quaiotto riuscorono a

fuggire. Si rifugiarono presso una casa di contadini che li ospiteranno

tenendoli nascosti sino alla fine delle ostilità.

Un

secondo gruppo di nove prigionieri venne condotto verso le retrovie

americane. I prigionieri sono scortati

da sette soldati alleati comandati dal

sergente Horace West.. Lungo il cammino si aggiunsero altri 37 prigionieri tra

cui due tedeschi.

La

testimonianza di quei momenti fu raccontata dall’aviere Giannola:

«[...] Dopo

quattro giorni di combattimento avevamo alzato le braccia[...] Mentre gli

americani ci spogliavano io pensavo alla festa, pensavo a casa. Poi abbiamo

camminato sotto il sole; saremo stati in cinquanta, tutti senza scarpe, a torso

nudo, in mutande o con i pantaloni corti. Dopo qualche ora ci hanno fatto fare

una sosta, stavamo seduti in un campo all’ombra degli ulivi. [...]

Tempo un quarto

d’ora e ci siamo alzati di nuovo: ci hanno fatto mettere su tre file. [...] A

quel

punto gli

americani hanno cominciato a sparare. Sono stato colpito subito: un proiettile

mi ha spezzato il polso e mi sono buttato a terra. Ho fatto solo in tempo a

fissare l’immagine di quel sergente gigantesco, con il tatuaggio sul braccio,

che impugnava il mitra. Poi i corpi degli altri mi sono caduti addosso.

[...] Sono rimasto

immobile per un paio d’ore, finché il silenzio non è diventato totale.

Lentamente, quasi paralizzato dalla paura, ho spostato i corpi e mi sono

alzato. Ho fatto solo in tempo a guardarmi attorno ed è arrivata la fucilata.

Ricordo il botto e il calore che mi bruciava la testa. Sono caduto, sorpreso d’essere

ancora vivo. Il proiettile mi ha preso di striscio [...]. Con la faccia a terra

credevo di non avere più scampo, invece nulla. Non so quanto tempo sia passato.

Mi dicevo: non muoverti. Ma avevo sete. Il polso spezzato e la ferita alla

testa mi bruciavano. Il dolore ha superato la paura. Mi sono mosso carponi,

temendo un altro sparo. Ho camminato così fino ad una strada sterrata. [...] È

passata un’ambulanza e si è fermata. Si sono resi conto che ero un italiano, ma

mi hanno dato da bere e bendato le ferite con attenzione. Poi a gesti mi hanno

fatto capire di restare vicino alla strada: “verranno a prenderti”. [...] È

arrivata una jeep con tre soldati. Quelli sono scesi, penso mi avessero

scambiato per uno di loro. Mi parlavano sorridendo, poi si sono accorti che non

capivo. Li ho visti guardarsi in faccia, quello con il fucile ha indicato

all’altro la jeep, lo ha mandato via. È rimasto solo, in piedi, di fronte a me.

Io ero seduto, lui

mi fissava. Poi ha imbracciato la carabina. Ha mirato al cuore e ha sparato”.

Giannola

non morì, questo fu un vero miracolo era

la terza fucilata che subiva. Venne raccolto da un’ambulanza, per ironia della

sorte, americana che lo trasportò in un ospedale da campo. Da questo campo

iniziò una lunga odissea per gli ospedali nel Nord Africa. Giannola per

l’esercito era disperso e accusato di diserzione. Rientrato dalla prigionia

denunciò l’accaduto ma non fu creduto.

Ma

a Biscari il giorno 15 era accaduto qualcosa che svelerà la dinamica della strage.

Il

cappellano militare lungo la strada che da Biscari portava all’aeroporto, notò

un gruppo di corpi. Era addetto anche al triste servizio di sepoltura e quindi

fermò l’automezzo per verificare. Notò che quei corpi presentavano tutti delle

ferite d’arma da fuoco all’altezza del cuore e che alcuni presentavano dei

macabri e chiari segni di colpi sparati da distanza ravvicinata alla testa.

Poche

ore dopo l’assassinio dei 37 prigionieri da parte del sergente West, il

capitano Compton ordinò l’esecuzione di altri 36 prigionieri di guerra

italiani. Per tutto il pomeriggio questi soldati italiani avevano tenuto in

scacco la sua unità del capitano Compton con un nutrito fuoco di

mitragliatrici.

Quando

i soldati americani si avvicinarono al bunker, da dove avevano sparato per

tanto tempo le mitragliatrici, videro uscire due uomini. Uno era in borghese,

con uno straccio bianco attorno ad un fucile e subito dopo ben 40 persone delle

quali alcune sempre in abiti borghesi.

Il

generale Bradley venne a conoscenza dei due tristi episodi e ne parlò con il

generale Patton il quale gli disse di far dire ai responsabili di quegli atroci

atti che “quei prigionieri erano cecchini

irregolari e che avevano tentato di scappare”.

Il

Generale Bradley, con grande onestà, fece aprire un inchiesta e alla fine i due

responsabili furono processati da una Corte Marziale anche se in totale

segreto.

Dagli

atti del processo risulta che entrambi gli imputati portarono a giustificazione

che il Generale Patton, in un discorso

tenuto agli ufficiali della 45° Divisione di fanteria, prima della partenza

dall’Africa verso la Sicilia, aveva detto che.. “Se si arrendono quando tu sei a due-trecento metri da loro,

non badare alle mani alzate. Mira tra la terza e la quarta costola, poi spara.

Si fottano, nessun prigioniero! È finito il momento di giocare, è ora di

uccidere! Io voglio una divisione di killer, perché i killer sono immortali!”. Una affermazione contraria a qualsiasi norma

del diritto bellico , che ebbe le sue tragiche conseguenze nell’operazione

“Husky” e che purtroppo farà vittime anche tra i soldati nemici disarmati e con

le braccia alzate in Normandia nel ’44.

Il

sergente West venne condannato all’ergastolo perché il suo crimine “non fu perpetrato durante uno scontro a

fuoco, per cui era immotivato ed attribuito esclusivamente alla sua

efferatezza” mentre il Capitano Compton fu assolto poiché secondo la Corte

Marziale “aveva agito conformemente agli

ordini ricevuti”.

West nel 1944 venne liberato e mandato al

fronte.

Il

4 dicembre 2016 l’aviere Giuseppe Giannola di Palermo è morto. Nel 2012 fu

insignito dell’onorificenza di

ufficiale della Repubblica Italiana.

In

Italia di questo avvenimento non c’è traccia nei resoconti ufficiali perché gli

Stati Uniti mantennero il più stretto riserbo sull’accaduto. Dopo sessant’anni

grazie all’attenta ricerca del Senatore Augello, si fece luce sulla vicenda e

sui nomi di quei poveri soldati che furono sottratti ad un immeritato silenzio.

Codice

IATA: -

Codice

ICAO: -

Tipo

: Militare;

Stato:

Italia;

Regione:

Sicilia

Posizione

: Vicino Acate

Costruzione:

1941

Altitudine:

AMSL 270 m

Pista:

in Terra Battuta

L’aeroporto

prende il nome dal vecchio nome del Comune di Acate e dal vicino Bosco di Santo

Pietro.

Costruito

nel 1941 dalla regia Aeronautica come pista alternativa all’aeroporto di Comiso

e di Ponte Dirillo. Venne usato anch’esso per gli attacchi alle basi inglesi du

Malta. Vi fu stanziato il 153° battaglione Mitraglieri ed alcune unità tedesche

della 1. Fallschim-Panzer – Divisione Hermann Goring. Venne conquistato dagli

alleati che sbarcarono a Scoglitti.

L’aeroporto

prende il nome dalla piccola frazione, appartenente al Comune di Caltagirone e

distante circa 15 km da Acate. Aveva una pista in terra battuta lunga circa 3

km e si trovava nell’area retrostante l’attuale

Chiesa di San Pietro e la Caserma dei

Carabinieri, edifici che furono costruiti sul luogo dove sorgevano degli

hanger. Un pianoro delimitato dalle due strade Santo Pietro – Acate e Santo

Pietro-Bosco.

Il

nome di “aeroporto di Biscari” fu legato all’antica fase progettuale. Mussolini

durante la visita della Provincia di

Ragusa, tra le zone visitate ci fu anche quella di Biscari (Acate), avanzò la

proposta progettuale per la creazione di un aeroporto in contrada Bosco Piano,

a pochi chilometri da Biscari. Un aeroporto vicino alla Strada Statale

“Vittoria – Gela” (SS 115), in direzione dei Macconi. Iniziarono i lavori con

lo spianamento dell’area ma ben presto furono abbandonati e la pista fu adoperata solo per casi di

emergenza. Si pensò di costruirlo in contrada Piano Stella, a circa 7 km da

Biscari, cioè vicino al Borgo Ventimiglia.

Un

borgo rurale realizzato nel 1939 per volere di Mussolini e le cui case

coloniche furono affidate a 40 coloni provenienti in massima parte da

Caltagirone. L’obiettivo della costruzione delle cose coloniche, che

costituivano il Borgo, era legato alla messa a coltura dei fertili terreni

circostanti. Anche questo progetto fu scartato.

L’ultima

soluzione fu quella di realizzarlo a 7 km a nord di Borgo Ventimiglia, nei

pressi della frazione di Santo Pietro, conservando sempre il nome originario di

“Campo d’Aviazione di Biscari”.

In

realtà fu scelta la frazione di Santo Pietro perché proprio in quella zona, per

volere del Regio Commissario di Caltagirone, Benedetto Fragapane, doveva

sorgere la città giardino “Mussolinia” in onore del Duce. Il 12 maggio 1924 fu

in realtà posta la prima pietra e si crearono delle strutture che finirono con

l’essere utili al campo dell’aviazione.

Borgo Ventimiglia

– Caltagirone

Borgo Santo Pietro

http://www.lagazzettadelcalatino.it/nel-borgo-di-santo-pietro-la-giornata-nazionale-delle-famiglie-al-museo

uniti/

La lapide in memoria dei Caduti a Santo Pietro

------------------------------------------------------

-

L’Aeroporto di Comiso –

Canicarao – La falsa Pista – Case Don Pietro – Marchese Trigona – Le spie

Inglesi nascoste nel castello – L’aeroporto dopo la Guerra – LAI – L’aeroporto

base dei Missili Cruise – L’attività pacifista di Pio La Torre – Il Movimento

Pacifista – La Verde Vigna – La Pagoda della Pace di Comiso – Morishita Gensko –

L’aeroporto oggi

La

politica di espansione verso l’Africa messa in atto dal governo di Mussolini si

basava sul presupposto della creazione di una serie di avamposti militari che

permettessero un controllo militare sull’isola di Malta. Un’isola in mano agli

Inglesi e quindi al centro di movimenti della flotta britannica che sin dalla

seconda metà dell’Ottocento controllava le uniche due vie d’accesso nel

Mediterraneo: lo Stretto di Gibilterra e il Canale di Suez.

Furono

create le piste di Ponte Olivo, di Santo Pietro e di Comiso, quest’ultima in provincia di Ragusa, forse fu la più importante.

La

scelta dei comandi militari cadde sulla provincia di Ragusa perché

geograficamente più a sud del Paese e perciò la più vicina alle coste del Nord

d’Africa.

Una

scelta che aveva anche delle basi storiche. Durante le guerre puniche (III – II

secolo a.C.) dalle coste della Sicilia Sud-Orientale partirono le flotte romane

per la conquista di Cartagine e successivamente in epoca bizantina, l’imperatore

Giustiniano salpò dalle stesse spiagge per andare a combattere i Vandali nel

Nord-Africa e questo nel 533 d.C.

La

nuova strategia militare da alcuni decenni si era perfezionata e l’aviazione ne

era una componente importante.

Fu

così che nella metà degli anni Trenta si pensò di costruire nella zona della

provincia di Ragusa un aeroporto.

Naturalmente

ci fu un ampio e anche aspro dibattito sulla scelta della località in cui

costruire la struttura.

Nel

depresso sud la presenza di un aeroporto avrebbe avuto risvolti importanti sia

dal punto di vista sociale che economico.

Il

senatore Filippo Pennavaria, artefice di tanti atteggiamenti ostruzionistici

nei confronti della città di Modica, Capitale dell’antica e prestigiosa “Contea

di Modica”, cercò di fare cadere la scelta del sito nel territorio di Ragusa.

Un sito ben identificato sull’altipiano dei Monti Iblei e cioè sulla “Piana

dell’Annunziata” mentre i comandi dell’Aeronautica centrarono la loro

attenzione su un area posta a un 1,5 km da Comiso, in Contrada Canicarao.

Canicarao

Anche

la zona di Canicarao, che ricade nel Comune di Ragusa, fu scartata dai tecnici

militari perché ritenuta pericolosa per la presenza di un sistema collinare a

ridosso delle “Case di Don Pietro”.

Furono

fatte altre visioni del territorio e alla fine fu scelta la contrada “Cannamellito”.

Una vasta pianura, posta a circa 3 km da Comiso, e che ricadeva nel territorio

del Comune di Vittoria.

L’aeroporto

occupava una superficie pianeggiante di circa 146 ettari. I terreni appartenevano

alle famiglie Giacchino Iacono di Vittoria, Nunzio Iacono di Comiso e

Caruso di Comiso. Naturalmente i terreni

furono espropriati.

Sembra

che il via definito per la realizzazione dell’aeroporto sia avvenuta durante la

visita di Mussolini in Sicilia nel 1934.

In

realtà il terreno che era stato proposto in contrada “Canicarao” nella Tenuta

“Don Pietro” era stato, con piccoli spianamenti, adoperato per la creazione di

una pista d’atterraggio d’emergenza per aerei in difficoltà. Una pista creata

dall’esercito italiano. Terreni privati che appartenevano al Marchese Emanuele

Trigona che s’impegnava a mantenere liberi da colture e dotandoli di opportune

segnalazioni.

Nel

1935 iniziarono i lavori per la costruzione dell’aeroporto militare. I lavori

non furono facili perché la realizzazione dell’opera fu accompagnata da accessi

procedimenti giuridici.

Il

19 settembre 1935 la pista doveva essere già completa perché il campo ricevette

la denominazione di “Enrico Gabbana”, un sergente fascista ucciso durante la

guerra in Libia.

La

denominazione fu cambiata in “Vincenzo Magliocco”, generale fascista ucciso

nella guerra d’Etiopia, il 15 novembre 1936.

Nel

giugno del 1937, l’archeologo comisano Biagio Pace, riordinò l’assetto

territoriale della Provincia di Ragusa per eliminare una situazione che

risaliva al periodo feudale e che era svantaggiosa per la popolazione di

Comiso.

Si

emanò la Legge n. 952 dal titolo “Modificazioni

alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Comiso, Ragusa, Vittoria,

Biscari (oggi Acate) e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, e di

Caltagirone, in provincia di Catania”.

La

legge fascista attribuiva al Comune di Comiso un aumento della sua superficie

territoriale di 2269 ettari. In questi ettari c’erano 620 ettari che

appartenevano al comune di Vittoria che naturalmente non accettò il

provvedimento. Un rifiuto legato non

tanto alla diminuzione del suo territorio ma perché in quei famosi 620 ettari

c’erano compresi i 146 ettari di Contrada “Cannamellito” dove era in

costruzione l’aeroporto. Un rifiuto deciso malgrado l’assegnazione al Comune di

Vittoria, per la perdita di una parte del suo territorio, di 1140 ettari

provenienti dal vicino come di Biscari (Acate).

Nell’estate

del 1937 Mussolini visitò la provincia di Ragusa e naturalmente si recò a

Comiso per vedere e rendersi conto dei lavori del costruendo aeroporto che

comunque procedevano velocemente. In occasione di quella visita fu posta sul

prospetto principale del palazzo Comunale una lapide di marmo, che fu asportata

dopo la caduta del fascismo, che riportava: “L’anno 1937, XV E.F., Mussolini spezzando la superstite servitù del

feudo ampliava il territorio di Comiso destinata a sentinella del

Mediterraneo”.

Il

14 agosto 1937 fu inaugurato l’aeroporto, anche se i lavori di costruzione

(probabilmente gli ultimi dettagli) non erano completi infatti la base venne

dichiarata formalmente “Campo di Manovra”.

Nell’inaugurazione

il duce dichiarò che la struttura

“rappresentava il centro geografico dell’Impero e che il fascismo l’avrebbe

trasformata in una fortezza inespugnabile”.

La solenne cerimonia si svolse nella Piazza

Fonte Diana gremita di gente esultante.

Il

15 luglio 1938 la voce “campo di manovra” fu sostituita da quella di “aeroporto armato di 3a classe” e il

titolo confermato alla medaglia d’oro Vincenzo Magliocco, palermitano e

generale di brigata aerea morto in “Africa Orientale Italiana” (il 27 giugno

1936 a Lekempti, Etiopia Occidentale).

Nel

1939 l’aeroporto fu ultimato e nel 1940 Mussolini ordinò di attaccare l’Egitto

che era un importante base inglese (l’Italia entrò in guerra nel secondo

conflitto mondiale il 10 giugno del 1940). Gli inglesi non solo respinsero

sempre gli attacchi italiani ma si spinsero anche in Libia, allora colonia

italiana, riuscendo ad occupare parte del territorio. Nella base si trovavano

il 4°Stormo, il 9° Gruppo caccia e il

23° Gruppo caccia che nel gennaio 1941 cambiò la propria denominazione in 156°

Gruppo Autonomo Caccia Terrestre che aveva in dotazione i caccia biplani CR 42.

Il 6 ottobre 1941 arrivò nella base anche il 10° Gruppo che vi stazionò fino al

gennaio 1942.

Nel

gennaio 1941 nella base s’insediò il X° Corpo tedesco da bombardamento con 5

batterie contraeree Flak da 88 mm.

4° Stormo a Gorizia

Noi in cielo e il cielo

per noi

La presenza di un fronte nel Bacino del

Mediterraneo rese l’aeroporto di Comiso un punto strategico importante sia come

base di partenza per le missioni sia come struttura di “pronto soccorso” per i

velivoli in difficoltà e costretti ad atterraggi d’emergenza. Non furono rari i

casi di atterraggi di velivoli appartenenti alle basi della Sardegna o

dell’Italia Meridionale che erano stati colpiti in volo.

Il 29 giugno 1940 il 4° Stormo di Gorizia

ricevette l’ordine di trasferirsi a Comiso. Il 30 giugno decollò da Mirafiori

(Torino). Fece tappa a Campiglia Marittima, Capodichino, Reggio Calabria e

arrivò a Comiso la mattina del primo luglio.

Il 2 luglio cominciarono subito le operazioni su

Malta con decollo da Comiso.

Dodici C.R.42 del IX Gruppo al comando del magg.

Botto scortarono due S. 79 che avevano il compito di eseguire una ricognizione

fotografica sul campo di Hal Far.

L’indomani nove C.R.42, sempre al comando del

magg. Botto, scortarono due S79 in volo di ricognizione. Invece di dirigersi

direttamente su Malta, i due S 79 volteggiarono al largo dell’isola mettendo

naturalmente in allarme la contraerea maltese. Uno dei due ricognitori si

avvicinò a La Valletta e venne subito attaccato da due Hurricanes nemici. L’S79

fu colpito e precipitò in fiamme mentre il magg. Botto inseguì il caccia nemico

inglese fino ad abbatterlo. L’S79 colpito riuscì a rientrare a Comiso.

La mattina del 4 luglio la missione era

impegnativa… ben 24 C.R.42 del IX Gruppo decollarono dalla base per dirigersi

sull’aeroporto di Hal Far dove erano schierati gli aerei inglesi.

In prossimità dell’aeroporto maltese i piloti

Botto, Biffani, Stauble, Mauriello, Vaccari e Salvatore, si buttarono in

picchiata sull’aeroporto scorati a quote diverse da sei aerei della 73° Squadriglia

(a seicento metri più in alto), sei arei della 97° Sq (a duemila metri di

quota) e sei aerei della 96° Sq (a quattromila metri di quota sempre più in

alto).

Una vera azione di eroi perché malgrado la forte

reazione della contraerea inglese riuscirono a colpire, e quindi mettere fuori

uso, otto aerei, un bombardiere e sette Gloster.

Nel gruppo italiano furono colpiti due aerei

della 96° Sq e il C.R.42 di Salvatore che fu colpito nel bilanciere con

conseguente perdita degli alettoni. Nonostante i danni riportati gli aerei

italiani riuscirono a rientrare nella base di Cosimo.

Il giorno 5 luglio nessuna missione perché era di

“allarme a terra” prevedendo una possibile reazione inglese.

Il 6 luglio il pilota Antonio Larsimont

Pergamenill ( pluridecorato asso della Regia Aeronautica conseguendo un totale

di 7 vittorie aeree accertate, una probabile e quattro in collaborazione.

Decorato con Medaglia d’oro e quattro d’argento al Valore Militare) scortò con

nove aerei due S.79 in ricognizione su

La Valletta e Marsa Scirocco. Nel pomeriggio il magg. Botto con ben 24 C.R.42

scortò 30 aerei S.79 in azione di bombardamento su La Valletta, Micabba e Hal

Far.

Il 7 luglio il magg. Botto scortò con nove C.R.

42 due formazioni di S. 79. La pronta e immediata reazione della controaerea

inglese mise in difficoltà la copertura. Nel rientrare alla base di Comiso un

S. 79 venne abbattuto dai caccia inglesi.

Con la guerra in Libia il IX Gruppo, sempre di

stanza a Comiso, ricevette dal 1° Stormo, che aveva la base a Trapani Milo,

cinque C.R.42 della 384° Squadriglia.

Gli aerei presenti nella base di Comiso diventarono trentatré.

9 luglio 1940 si effettuarono dei voli di

vigilanza sulla linea di costa Capo

Passero – Gela – Canale di Sicilia e l’indomani si svolse l’ultima azione del

gruppo su Malta per scortare tre Squadriglie di cinque S. 79. Dopo il decollo

l’appuntamento con i bombardieri era stato previsto a quota 2500 metri.

Purtroppo gli S 79 arrivarono con quasi un’ora di ritardo e il magg. Botto fu

costretto a rientrare per motivi di autonomia. Sono sei caccia, che partirono

successivamente, riuscirono ad agganciare i bombardieri e a scortarli

sull’obiettivo. Nell’azione due S 79 furono abbattuti.

L’11 luglio il IX Gruppo con i suoi trentatré CR

42 lasciò la base di Comiso per trasferirsi in Libia. Il trasferimento fu

accompagnato dai Ca 133. La prima tappa fu a Pantelleria e il giorno

successivo, scortati da tre Cant. Z-506, raggiunsero Castel Benito (un

aeroporto di Tripoli costruito dagli italiani). Il IX Gruppo raggiunse

successivamente Berka dopo una tappa intermedia a Tamet. A Berka sugli aerei

CR$2 vennero montate delle nuove carenature con filtri antisabbia, necessari

per proteggere il motore e sulle derive venne dipinto il distintivo del Gruppo

cioè la gamba di ferro nera in campo triangolare bianco.

Fiat CR 42, marche 96-2 MM5605 della 96° Squadriglia (foto

del 1940)

Si notano di due distintivi del gruppo:

quello ufficiale del IX Gruppo, il Cavallino Rampante bianco

in campo nero, e quello

ufficioso della Gamba di Ferro.

La Gamba di Ferro identifica la Squadriglia mentre il

Cavallino Rampante il Gruppo (IX).

Il 23 dicembre 1940 il IX Gruppo cominciò ad

effettuare il rientro in Italia dalla Libia con destinazione Gorizia. Dal 10 giugno

al 31 dicembre 1940 i piloti dello Stormo avevano effettuato ben 540 sortite

per un totale di 4877 ore di volo. Nelle operazioni erano riusciti ad abbattere

95 aerei nemici in 40 combattimenti e danneggiandone altri in volo, a

distruggere 12 velivoli a terra oltre a numerosi mezzi meccanici.

Il 27 settembre 1941 il IX Gruppo, di stanza a Gorizia, comandato dal coll.

Leotta, ricevette l’ordine di trasferirsi a Comiso dove arriveranno il

pomeriggio del 29.

Gorizia, 27 settembre 1941 – IX Gruppo, allineato sul prato erboso di

Merna,

in partenza per Comiso con scalo a

Ciampino

Gorizia, 27 settembre 1941

Il gen. Felice Porro intrattiene i

piloti prima della partenza per Comiso.

Alla sinistra del gen. Porro,

Leotta.

In fila, da sinistra, Rossi (4°),

Gherà (5°), D’Agostinis (8°), Tessari (9°).

All’estrema destra della foto,

Annoni.

Comiso - 22

luglio 1943

Un

Supermarine Spitfire Mk.V

del No. 243 Squadron della RAF in manutenzione a Comiso.

In primo piano la

fusoliera di un Messerschmitt Me 109G appartenente al 6/JG53.

Bf

109 G-6/R6 Stab. I./JG53

Aerei tedeschi colpiti nella base

di Comiso, estate 1943

https://www.pinterest.co.uk/pin/826269862859753159

Nel

1941 Hitler decise di mandare in aiuto dell’esercito italiano in Libia un corpo

specializzato nella guerra nel deserto. Reparto che era al comando del

feldmaresciallo Erwin Rommel. Il corpo d’armata tedesco, “Africa Korps”, passò

da Comiso più volte per poi trasferirsi, via aereo, in Africa.

Il

28 dicembre 1941 il podestà di Comiso, Bellassai, propose di erigere presso

l’aeroporto un cimitero dove seppellire tutti i soldati tedeschi morti in

guerra. Una proposta che non ebbe seguito.

Nel

febbraio del 1942 il maggiore Rosi, comandante dell’aeroporto, si lamentò dei

gravi atti compiuti dalle truppe tedesche che lasciavano i locali della “Regia