Enciclopedia delle Donne (Sesta parte) - Le Poetesse Siciliane del Risorgimento

“Le donne

siciliane dei secoli passati spesso ci sorprendono.

Scivolano fuori

dalle caselle stereotipate in cui per pigrizia le rinchiudiamo,

spargono attorno a

loro indizi in attesa di qualcuno che sappia

raccontarne la

storia”.

........................................

Indice:

1.

Introduzione

La donna siciliana vista da Jean Pierre

Houel

L’Elenco delle Donne Siciliane del Risorgimento

Il Manifesto del 1848 delle Donne Siciliane contro l’oppressione

politica e sessista con la creazione della “dignità conforme” ovvero delle “pari

opportunità”.

2.

Rosina

Muzio Salvo – La Legione delle Pie Sorelle -

La collaborazione con importanti riviste pedagogiche – Alcune pubblicazioni poetiche e letterarie. –

Fu accusata con il principe Vergata di cospirazione.

3.

Giuseppina

Turrisi Colonna “La Rivoluzionaria” – La sorella Anna o Annetta, pittrice. Due

donne unite nella vita e nella morte, morirono a distanza di tre giorni l’una

dall’altra.

4.

Letteria

Montoro – Il suo romanzo storico “Maria Landini” –

5.

Concettina

Ramondetta Fileti - Poetessa di grande ispirazione, dotata di grande

sensibilità e di forti sentimenti patriottici.

6.

Lauretta

Li Greci – la sua poesia di grande spiritualità, morì all’età di sedici anni.

7.

Mariannina

Coffa – L’amore per il musicista Ascenzio Mauceri – Fu costretta a sposare il

ragusano Giorgio Morana – Fu definita la “poetessa maledetta” – Morì in misera

e solitudine.

-----------------------------------------

1.

Introduzione

Negli

anni settanta del XVIII secolo Jean Pierre Houel, nel suo Grand Tour, incontrò

a Girgenti (Agrigento) due nobili signorine che “sanno leggere e non

scrivere, per evitare che segretamente possano comunicare con gli uomini”.

Negli

stessi anni Patrick Brydone, viaggiatore scozzese, citò donne con maggiore libertà nel resto d’Italia e sulle “ serali

passeggiate alla marina, l’odierno Foro Italico, a luci spente per meglio favorire

gli intrighi amorosi”.

Nella

Sicilia dell’Ottocento la donna aveva un

posto inferiore nella società dove era emarginata, succube del marito e

costretta ad occuparsi solo di faccende domestiche.

Houel

riportò un avvenimento che lo colpì a tal

punto da riportarlo nel suo diario.

Il

viaggiatore francese si trovava ad Adrano e alloggiò a Paternò presso i cappuccini “qui fui ospite dei

frati minori”.

“Fui

ricevuto grazie all’invito di un religioso che incontrai appena arrivato ad

Adernò e che mi aveva riconosciuto per avermi visto in un altro convento del

suo ordine.

Questo

procedimento ricorda molto l’ospitalità degli antichi, i quali alle porte della

città pregavano gli stranieri di venire ad alloggiare presso di loro.

Il giorno seguente, che era una domenica, mi recai alla messa celebrata da quei bravi religiosi (ad Adrano): vidi delle persone conciate in maniera stranissima che correvano dall’altare maggiore alle cappelle laterali, facevano profonde genuflessioni e recitavano brevi preghiere. Stupito dal loro modo di vestire e dal loro andirivieni continuo, pensai in un primo momento che dovesse trattarsi di povere disgraziate; infatti, malgrado la singolarità dell’abbigliamento, riconobbi in queste figure delle donne, che, per espiare enormi peccati, vestite da penitenti, si rivolgevano a tutti i santi per trovarne uno benevolo. Seppi invece che si trattava di una manifestazione di devozione del tutto ordinaria, in quanto quelle brave donne sono persuase che più santi si pregano tutti insieme, più si guadagnano indulgenze e aiuti dal cielo. Seppi anche che quell’abito, che mi sembrava adatto a delle penitenti, altro non era che il palandrano, cioè il mantello col cappuccio dei loro mariti, che queste donne indossavano per andare a messa, poichè marito e moglie che devono avere tutto in comune, come si sa, hanno un solo vestito per tutti e due; chi resta in casa lo presta a chi esce e la domenica se lo scambiano a turno per andare in chiesa. Mentre ero tutto intento ad osservare quelle donne, ne vidi altre tutte avvolte in un lenzuolo bianco, le cui estremità erano attaccate e passate dietro nella cintura, mentre il resto pendeva fino all’orlo della sottana e risaliva fino alla testa. Si veda la figura cinque, dove si scorgono gli angoli inferiori del lenzuolo riportati davanti e fissati alla parte ripiegata e pendente, in modo che il vento non la sollevi. È così che queste donne vanno vestite sia in chiesa, sia quando escono per sbrigare qualche commissione; cosa che non capita spesso, perchè questo popolo povero, privo di tutto e senza cognizione nè desiderio di niente, ama solo il piacere di far nulla, il “dolce far niente”, come dicono gli italiani. Nessuno di loro uscirebbe dalla sua casupola se non lo spingesse la necessità di andare a messa e di procurarsi da mangiare. Sotto il lenzuolo o il palandrano, le donne hanno di solito i piedi nudi; la stessa ragione le spinge a fare a meno delle scarpe come del vestito: la più nera miseria.

Si racconta che quando la Sicilia era governata dai baroni, qualche secolo addietro, era così povera che in alcuni luoghi, e particolarmente ad Adernò, la plebe non aveva neanche di chè coprire la sua nudità; le donne per pudore non osavano più andare in chiesa. In quel periodo divenne baronessa di Adernò una donna assai dotata di sensibilità; non potendo vestire tutte queste poverette, fece dire loro, e lo proclamo’ in un editto, che una donna che uscisse di casa avvolta nel lenzuolo del proprio letto, sarebbe considerata vestita molto decentemente; che la regina bianca, madre di San Luigi, si vestiva sempre così; che, per togliere loro ogni scrupolo, essa stessa si vestirebbe col suo lenzuolo e che da allora in poi andrebbe così abbigliata a messa e alla processione nei giorni di festa. Fece come disse e tutte le donne della sua baronia si affrettarono ad imitarla. Non c’è bisogno di dire che si tratta di una favola: chiunque cada in miseria vende le lenzuola prima ancora dei calzoni o della gonna e un popolo miserabile dorme bene anche sulla nuda paglia”.

Il giorno seguente, che era una domenica, mi recai alla messa celebrata da quei bravi religiosi (ad Adrano): vidi delle persone conciate in maniera stranissima che correvano dall’altare maggiore alle cappelle laterali, facevano profonde genuflessioni e recitavano brevi preghiere. Stupito dal loro modo di vestire e dal loro andirivieni continuo, pensai in un primo momento che dovesse trattarsi di povere disgraziate; infatti, malgrado la singolarità dell’abbigliamento, riconobbi in queste figure delle donne, che, per espiare enormi peccati, vestite da penitenti, si rivolgevano a tutti i santi per trovarne uno benevolo. Seppi invece che si trattava di una manifestazione di devozione del tutto ordinaria, in quanto quelle brave donne sono persuase che più santi si pregano tutti insieme, più si guadagnano indulgenze e aiuti dal cielo. Seppi anche che quell’abito, che mi sembrava adatto a delle penitenti, altro non era che il palandrano, cioè il mantello col cappuccio dei loro mariti, che queste donne indossavano per andare a messa, poichè marito e moglie che devono avere tutto in comune, come si sa, hanno un solo vestito per tutti e due; chi resta in casa lo presta a chi esce e la domenica se lo scambiano a turno per andare in chiesa. Mentre ero tutto intento ad osservare quelle donne, ne vidi altre tutte avvolte in un lenzuolo bianco, le cui estremità erano attaccate e passate dietro nella cintura, mentre il resto pendeva fino all’orlo della sottana e risaliva fino alla testa. Si veda la figura cinque, dove si scorgono gli angoli inferiori del lenzuolo riportati davanti e fissati alla parte ripiegata e pendente, in modo che il vento non la sollevi. È così che queste donne vanno vestite sia in chiesa, sia quando escono per sbrigare qualche commissione; cosa che non capita spesso, perchè questo popolo povero, privo di tutto e senza cognizione nè desiderio di niente, ama solo il piacere di far nulla, il “dolce far niente”, come dicono gli italiani. Nessuno di loro uscirebbe dalla sua casupola se non lo spingesse la necessità di andare a messa e di procurarsi da mangiare. Sotto il lenzuolo o il palandrano, le donne hanno di solito i piedi nudi; la stessa ragione le spinge a fare a meno delle scarpe come del vestito: la più nera miseria.

Si racconta che quando la Sicilia era governata dai baroni, qualche secolo addietro, era così povera che in alcuni luoghi, e particolarmente ad Adernò, la plebe non aveva neanche di chè coprire la sua nudità; le donne per pudore non osavano più andare in chiesa. In quel periodo divenne baronessa di Adernò una donna assai dotata di sensibilità; non potendo vestire tutte queste poverette, fece dire loro, e lo proclamo’ in un editto, che una donna che uscisse di casa avvolta nel lenzuolo del proprio letto, sarebbe considerata vestita molto decentemente; che la regina bianca, madre di San Luigi, si vestiva sempre così; che, per togliere loro ogni scrupolo, essa stessa si vestirebbe col suo lenzuolo e che da allora in poi andrebbe così abbigliata a messa e alla processione nei giorni di festa. Fece come disse e tutte le donne della sua baronia si affrettarono ad imitarla. Non c’è bisogno di dire che si tratta di una favola: chiunque cada in miseria vende le lenzuola prima ancora dei calzoni o della gonna e un popolo miserabile dorme bene anche sulla nuda paglia”.

La

Sicilia diede ai moti risorgimentali numerose personalità non tutte ricordate

nei libri di storia. Fra queste figure molte erano donne umili e comuni, delle quali nessuno parla o ricorda

il loro notevole impegno se non in brevi momenti culturali.

Uno

dei tanti torti a danno delle donne ma anche all’oggettività della narrazione

storica che è spesso manipolata senza scrupoli cancellando importanti

tradizioni ed aspetti a vantaggio di comuni stereotipi spesso non rispondenti

al vero.

Per

un piccolo momento queste figure rivivranno, saranno ricordate grazie alla mia

ricerca. Non sono uno scrittore ma una semplice persona che ama comunicare gli

aspetti della mia amata Terra da cui spesso sono stato tradito. Le mie ricerche sono tratte in parte dal mio archivio e da internet con collegamenti a biblioteche, consultazioni di libri,

ecc. Gli spunti sono poi da me assemblati

in modo da dare un quadro quanto più possibile completo di ogni singolo personaggio, avvenimento storico o luogo. Quadro che potrà essere poi ampliato da un

ipotetico lettore. Sono stato accusato di copiare… naturalmente le mie ricerche

sono tratte da lavori svolti da studiosi che grazie al mio studio saranno divulgati ulteriormente evitando che si

perdano nella giungla di internet. La cultura non ha prezzo e non è un monopolio.......

Scusandomi

per questa piccola divagazione riporterò nella ricerca alcune figure femminili

che agli ideali del Risorgimento diedero linfa, sacrifici e qualcuna anche la

vita. A causa della sua condizione di donna emarginata.

“Né trastullo ne servo il nostro sesso/col forte salga a dignità conforme”

“Basta con il vecchio e noioso titolo di bel sesso. Vogliamo uguali

diritti”

diceva la giovane poetessa Giuseppina Turrisi Colonna

in una frase riportata nella sua “Ode alle donne siciliane” con la quale

incitava le conterranee ad un risorgimento politico e della loro condizione

femminile, indicando, ed è stupefacente, il

termine di “dignità conforme” per indicare le odierne pari

opportunità. Qualcuna di queste letterate partecipò anche attivamente alla

resistenza antiborbonica.

Il 20 giugno 1848 un gruppo di ben 136 signore

siciliane, di ogni età, si riunì presso l’abitazione, a Palermo, della Duchessa

Guidolfi (un nome probabilmente di copertura) dopo aver compilato e affisso un

manifesto indirizzato alle “generose donne di Sicilia” incitandole ala

Risorgimento ed alla ribellione contro l’oppressione politica e sessista che le

vedeva inserite nella società

“come fiori di un bel giardino”

, o “semplice ornamento della terra”

rivendicando di essere invece

“l’anima, la vita

del mondo incivilito”

e

chiedendo in quella occasione di poter partecipare al voto elettorale, ben

mezzo secolo prima che nascesse in Inghilterra il noto movimento delle

“Suffragette”.

“Generose donne di

Sicilia !

E’ sonata l’ora

del nostro risorgimento !

Il 12 gennaro non

fu, per noi, ma per quelli ingrati che ora ci disprezzano!

Sia questa leale

protesta il guanto di disfida.

Tremito i perfidi

!

La nostra voce

atterrerà l’impudente loro orgoglio.

Sia uno il voto

della Isola intera.

Guerra agli

oppressori !

E voi, generose

donne palermitane, riunitevi il 20 giugno

andante alle ore

due pomeridiane nella casa della Duchessa Guidolfi.

Là sarà decisa la

causa della nostra indipendenza.

Là sarà rovesciato

l’impero che gli uomini esercitaron

sopra di noi.

Là accenderemo il

sacro fuoco della libertà e della virtù.

Bando allo

arbitrio”.

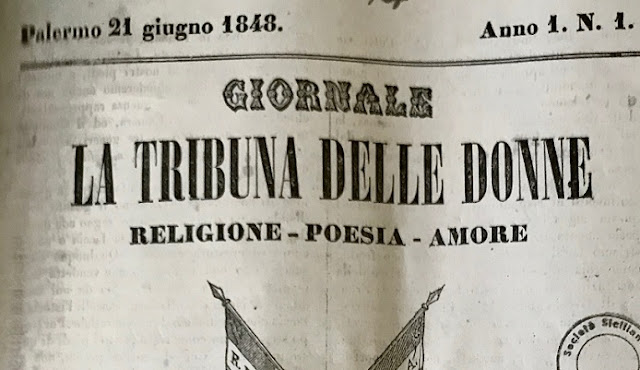

Il 16 giugno 1848, secondo la “Tribuna delle Donne”,

edito a Palermo nel n. 1 del 21 giugno 1848, i manifesti si leggevano in ogni “cantonale”

di Palermo.

Nel

giornale ipotizzarono un parlamento composto da tre generi: maschile, femminile

e neutro. Azioni ed idee che scandalizzarono il sistema sociale del tempo creando

dei problemi nel governo Siciliano di Ruggero Settimo e Mariano Stabile.

Entrambi i personaggi politici, con

grandi idee, furono costretti ad emarginare la singolare pubblicazione con la

quale le esponenti del movimento femminile invocavano le pari opportunità e il

sostegno delle esponenti dell’alta Italia. Donne che eressero a loro eroina la donna

forse più emancipata del tempo, George Sand.

Non

furono solo letterate o pensatrici le donne siciliane che ebbero un ruolo

fondamentale nei moti risorgimentali.

E’

giusto ricordare, anche poche parole, altre donne che lasciarono la loro

impronta sulla storia della Sicilia:

-

Lucia Salvo, cameriera di Siracusa che si trasferì a

Palermo diventando la staffetta dei cospiratori portando, nascoste sotto

l’ampia gonna, le armi per i rivoltosi:

-

Antonia Cascio, a Messina con a capo 200 popolane partecipò

con coraggio ai moti del 1820, 1848 e 1860, meritandosi un bqacio da Garibaldi

e salvando la vita a Francesco Crispi,,,,, morì a 108 anni;

-

Testa di Lana, una pastora che in abiti maschili, con

pistole, sciabola e pugnale, alla testa di 20 uomini impegnò duramente i

soldati borbonici;

-

Peppa la Cannoniera, rubò un cannone alle truppe

borboniche per utilizzarlo con grande perizia contro di loro;

-

Caterina Serretta, prima donna affiliata alla

Carboneria;

-

Rosa Donato, armata di cannone al sopraggiungere

delle truppe nemiche, vistasi perduta, con coraggio fece esplodere tutte le

munizioni riuscendo a salvare la propria vita e causando la morte di numerosi

soldati borbonici;

-

Le donne di San Birillo di Catania che misero in fuga le truppe borboniche con

le sole urla, disorientandole;

-

Andreana Sardo riuscì ad evitare che i soldati borbonici

incendiassero la biblioteca Universitaria di Catania;

-

Ippolita De

Stefani da Santa Ninfa; Lina Oliveri da Naso; Giuseppina Bolognani di

Barcellona Pozzo di Gotto; Santa di Liberto Miloro; Santa Astorina di Palermo;

-

Marianna Giacalone e Lorenza di Paola, di Marsala, che

partirono con Garibaldi nel corso della seconda impresa garibaldina nel 1862;

-

La

baronessa Dorotea Fardella raccolse fondi per sovvenzionare le imprese

rivoluzionarie del 1860 in provincia di Trapani;

-

Angelina Damiani di Marsala intenta a raccogliere fondi con cui

sovvenzionare la discesa di Garibaldi in Sicilia nel 1860 e nel 1862;

-

Adelaide Forte Bonanno che preparò armi,

munizioni, coccarde e bende per la rivolta del 7 aprile 1860;

-

Anna Scarpitta, vedova Parrinello, che nella sua casa

del Cassero ospitò nel 1860 Rose Montmasson, unica donna partita da Quarto,

moglie di Francesco Crispi;

-

Maria De Nigris, con il marito Vito Rodolico, rifocillò,

nella sua casa dell’odierna via dei Mille, molti garibaldini appena sbarcati e

fornì loro dei viveri e dei sigari.

-----------------------

2.

Rosina Muzio Salvo

(1815 – 1866)

letterata

palermitana, partecipò alle lotte risorgimentali del Sud. Fu attiva nella

dissidenza antiborbonica e nella propaganda progressista che si preparava ai

successivi moti risorgimentali. Partecipò ai tumulti del’48 con la sua

personale esperienza di associazionismo femminile dedita alla beneficenza ed

all’educazione popolare. Tutto quello che scrisse risultò dalla critica di scarso interesse,,,,,,

Nacque

a Termini Imerese (1815 – 1866) ed ebbe un ruolo importante nel periodo del

Risorgimento esprimendosi nella narrativa, nella poesia e negli scritti

pedagogici.

L’ambiente

in cui visse era particolarmente vivace dal punto di vista politico e

culturale. Il centro di Termini Imerese, posto a pochi chilometri da

Palermo, presentava un aspetto sociale

molto vivace ed anche nella sua famiglia erano presenti discussioni politiche

che infiammavano gli animi del tempo perché mettevano in risalto una Sicilia in

condizioni economiche e sociali drammatiche tanto da essere definita

“polveriera

d’Italia”.

Il

padre, Giuseppe Salvo di Pietraganzili, era un tenente colonnello della “Valle

di Mazzara”.

Malgrado

il suo ruolo nella monarchia, non mostrò mai delle precise idee filoborboniche.

Un riferimento che fu dedotto analizzando le sue amicizie tra cui spiccava

quella di Nicola Palmeri che fu uno dei protagonisti della

Riforma

Costituzionale del 1812.

Il padre fu sempre un punto di riferimento importante per Rosina, come dimostrano le sue dediche letterali, e alla precoce morte della madre, Giuseppina Sciarrina, il legame con il padre si fece più intenso data ancora la sua età giovanile (12 anni).

Un

altro legame importante nell’ambito famigliare fu quello con il fratello,

Rosario Salvo di Pietragnazilli, otto anni più giovane di lei, anche lui come

Rosina animato da idee liberali. Fu un attivista della causa unitaria tanto da

affrontare successivamente l’esilio e s’impegnò in studi di carattere storico.

Un

bellissimo rapporto tra Rosina e Rosario che considerava e stimava la sorella

per il suo importante impegno civile e da emulare nelle sue espressioni

letterali. Ebbe della sorella un vero e proprio culto anche dopo la sua morte.

(Rosario

raccolse i necrologi apparsi subito dopo la morte della sorella e ne curò la

pubblicazione in un libro dedicato a lei “Elogi Funebri”. Molti anni

dopo, in ricordo della sorella, ormai dimenticata, scrisse un libro “Le donne della Rivoluzione –

Rosina Muzio Salvo” – 1910)).

Rosina

mostrò sempre per il fratello una forte preoccupazione legata al suo esilio e

quindi alla condizione di fuggiasco a rischio della morte. Una paura che

traspare nelle sue poesie civili dove la figura del fuggiasco era sempre

presente in una Palermo dove tutte le

menti erano fuggiti oltre lo Stretto.

Furono

i nonni che si occuparono all’inizio della formazione culturale della ragazza

per poi affidarla ad un Istituto religioso di suore di Termini Imerese. Di

questo istituto non si hanno riferimenti in merito ma sembra che sia stato uno

dei Collegi di Maria molto diffusi nel territorio.

(Istituti

gestiti da suore e fondati sul mutuo insegnamento. Consentivano l’istruzione

alle fanciulle che sceglievano di fare un voto anche temporaneo. Le famiglie

delle fanciulle pagavano una retta in base alle loro disponibilità finanziarie

ed alla provenienza sociale).

La

ragazza entrò subito in conflitto, per il suo carattere ribelle, con il mondo

religioso.

Derideva

le suore scrivendo dei piccoli versi incisi sugli stipiti della porta del collegio

e fu quindi espulsa dal “monastero” dopo tre anni dal suo ingresso.

Venne

quindi affidata ad una nobildonna francese, madame Chateauneuf, dalla quale

imparò l’inglese ed il francese. Conoscenza delle lingue molto importante

perché gli permisero di studiare la letteratura europea. Non ricevette alcun

insegnamento sulle lingue classiche e sulla metrica. Anche se il processo

culturale non fu completo, raggiunse

un processo formativo valido ed in ogni

caso lontano dall’analfabetismo di cui soffrivano la maggior parte delle donne

siciliane.

La

sua continua ricerca di cultura gli permise successivamente di colmare le

lacune formative in merito ad alcune conoscenze.

Appena

diciottenne sposò il barone Gioacchino Muzio Ferrero e diventò quindi baronessa

Muzio Salvo e con questo nome si sarebbe firmata nelle sue espressioni

letterarie. Suo marito era di circa otto anni più grande ed apparteneva ad una

nobile famiglia proveniente dalla Lombardia al seguito di un certo Tommaso che

acquistò alcuni feudi (Grottarossa, ecc.).

Successivamente la famiglia acquistò sempre un maggiore prestigio

ricoprendo importante cariche nel Regno di Sicilia (giudice portolano, diversi

Senatori di Palermo, giudice delle appellazioni in Palermo, giudice della corte

pretoriana e del tribunale del Concistorio). Acquisirono i feudi di Coscaina, Manganelli, Ioanello,

ecc.).

Il

marito era appena uscito da un

esperienza in seminario, interrotta per contrarre il matrimonio, che gli

aveva fatto raggiungere una discreta formazione culturale.

Rosina

nello studio del marito aveva a disposizione una vasta ed aggiornata biblioteca

tra cui dei testi di importanti esponenti della letteratura come Foscolo,

Parini ed Alfieri.

Testi

che attirarono l’attenzione della scrittrice dato che si trattava di autori che

erano lontani dalla formazione culturale delle donne del tempo per le loro

ideologie perché inducevano al “male” e quindi censurati…

Il

marito non diede molta importanza alla tipologia di letture della moglie dato

che i testi, secondo la consuetudine del tempo, erano poco adatti ad una donna.

Diverse volte chiese aiuto al marito per

l’apprendimento della metrica ma ricevette sempre la medesima risposta:

“non gli sembrava

di aver sposato una poetessa”.

Il

barone con il suo atteggiamento ostile, tipico del tempo perché era un male

sociale vedere “una donna scrivere in versi”, finì con lo spronare

ulteriormente Rosina nella sua vena poetica anche se in verità non incoraggiò

le sue scelte ma nemmeno le ostacolò… in definitiva non diede troppa importanza

alle vocazioni letterarie della moglie.

Rosina

sapeva benissimo di avere una scarsa conoscenza metrica e decise di rivolgersi

ad un canonico di Termini Imerese, Agostino Giuffrè, che la indirizzò negli

esercizi poetici e nello studio attento dei maggiori scrittori italiani. La

scrittrice amava la lettura dell’Alfieri a tal punto che fu conquistata non

solo dalla poesia civile ma anche da una forte carica di

autodeterminazione che ricorda quella

del famoso scrittore astigiano.

Nei

suoi scritti si manifestano chiaramente dei toni alfieriani che sono singolari

per una donna del tempo.

A

cavallo e da sola raggiungeva don Giuffrè per studiare versificazione. Rosina

si era sposata nel 1833 e fino al 1839 la coppia risiedeva a Termini Imerese.

Si trasferirono a Palermo e l’anno successivo Rosina cominciò a pubblicare le

sue espressioni poetiche su alcune riviste.

Nel

frattempo aveva avuto quattro gravidanze e in tre casi soffrì la perdita

prematura dei figli. Riuscì a superare

il parto solo Concettina a cui Rosina si dedicò in maniera totale e che sarebbe

diventata in seguito la moglie di Luigi Sampaolo, il primo biografo della

scrittrice.

Il

legame tra Rosina e il marito non fu un matrimonio che potremo definire felice

e la loro unione non durò a lungo e nel 1843, dopo dieci anni di matrimonio e a

quattro anni dal loro trasferimento a Palermo, si lasciarono. Rosina con la

figlia Concettina rientrarono nella loro casa natale di Termini Imerese e le

fonti non citarono il motivo della separazione. Alcune fonti indicarono una

vedovanza della scrittrice che venne smentita dall’epistolario della stessa

baronessa.

(Ci sono delle lettere, successive al rientro

a Termini Imerese di Rosina e della figlia, scritte al marito e catalogate

nella Biblioteca comunale di Palermo. Lettere che non furono pubblicate ed è un

vero peccato…).

La

scrittrice non sembrò particolarmente colpita dalla separazione perché la sua

vita continuò in maniera normale anzi subì un maggiore impegno culturale nella

produzione artistica con collaborazioni giornalistiche e letterarie. Si recava

spesso a Palermo dove frequentava ambienti e circoli intellettuali impegnati

nelle lotte risorgimentali.

Malgrado

questi suoi impegni non fece mai mancare l’affetto per la figlia.

La

sua frequentazione degli ambienti culturali non destò scandalo, come spesso

avveniva. Grazie alla sua libertà si dedicò ad azioni caritative,

all’insegnamento e a varie pubblicazioni senza chiedere il relativo permesso al

marito.

Fu ammessa nel circolo di intellettuali di

Palermo che frequentavano il salotto d’Albergo e che si riunivano attorno a

Francesco Paolo Perez (1812 – 92) e alla

“Ruota”, un famoso foglio progressista politico

e classicista in letteratura.

Francesco Paolo Perez

La

“Ruota” era una rivista dello

schieramento progressista della Sicilia. Nella redazione figuravano esponenti

di cultura della Palermo del tempo: i fratelli Benedetto e Giovanni Castiglia,

Emerico e Michele Amari, Francesco Paolo Perez, Pietro Lanza di Scordia, Vincenzo

Errante. Erano solo alcuni dei collaboratori dell’importante rivista.

Un

momento di vita in cui la scrittrice si unì alla causa unitaria ed entrò in

contatto con altre letterate che si trovavano nella capitale del Regno in un periodo

vicino all’insurrezione palermitana.

Il

12 gennaio 1848 scoppiarono nell’isola i tumulti e Rosina Muzio Salvo non potè

seguire gli altri membri del suo gruppo e cercò di crearsi un suo percorso

personale di partecipazione.

Molti

esponenti del suo gruppo culturale sposarono la ribellione rispondendo ai proclami che erano stati pubblicati in

precedenza sulla rivista.

Secondo

gli storici il movimento rivoluzionario del’ 48 fu promosso in prevalenza dalla

classe intellettuale e molte delle classi sociali dell’isola non parteciparono

direttamente alla gestione dell’insurrezione dato che vivevano in una crisi

sociale che s’era aggravata nei disordini di quei mesi e che risaliva a lunghi

anni di malgoverno borbonico.

In

questo clima anche la componente femminile era ai margini della scena politica,

infatti l’assemblea dei rivoltosi fu eletta solo dai cittadini maschi alfabeti

che avevano compiuto i 21 anni.

Eppure

le donne con grande coraggio seppero organizzarsi per contribuire alla causa

creando un esperienza di associazionismo femminile con la nascita della:

LA LEGIONE DELLE PIE SORELLE

Un

associazione che univa molte donne, tra

cui Rosina Muzio Salvo, promotrici di

attività rivolte alle classi povere.

Donne

che diedero un contributo importantissimo nella sommossa siciliana.

Per

Rosina Muzio, che fino a gennaio era stata nel gruppo degli intellettuali poi

confluiti nell’assemblea della rivolta, fu una forma di partecipazione politica

che si esprimeva, anche se in maniera circoscritta, secondo modi d’agire utili alla collettività,

la più bisognosa, e quindi apprezzati dalle istituzioni.

La

Legione delle Pie Sorelle entrò in attività verso ottobre del’ 48 in uno momento

avanzato della rivoluzione.

Un

associazione di matrice religiosa, dedita ad opere di carità e in particolare

all’educazione popolare.

Era regolata da una rigida struttura interna,

stabilita da un regolamento ispirato a principi democratici. Riuscì a contare

ben 1.200 consorelle che erano suddivise in 12 centurie. A capi di ogni centuria

c’era una direttrice mentre la guida dell’intera associazione era affidata ad

un presidente generale che era affiancato da una segretaria.

Erano

previsti anche una bibliotecaria, una tesoriera, una cassiera ed un cappellano.

Le

cariche avevano una durata annuale e vi si accedeva grazie ad un elezione

diretta.

Rosina

Muzio Salvo ricopriva la carica di segretaria mentre la presidentessa era la

principessa di Butera e di Scordia.

(La

principessa di Butera doveva essere Eleonora Spinelli, principessa di Scalea; e

moglie di Pietro Lanza Branciforte, figlio di Stefania Lanza Branciforte,

principessa di Butera).

La

scrittrice si occupava di redigere gli atti delle assemblee che venivano poi

pubblicati sul giornale dell’organizzazione.

Decisivo

nella nascita della associazione fu il cappellano, padre Antonio Lombardo.

Padre

Lombardo, prima del ’48, aveva ricoperto la carica di ispettore degli asili

infantili nelle “Scuole Pie” di Palermo.

Padre

Lombardo per la sua partecipazione alla

rivolta abbandonò l’abito senza abbandonare il suo grande interesse per

l’istruzione come testimonia il suo primo articolo che fu pubblicato sulla

rivista dell’associazione. Anche gli articoli successivi evidenziarono sempre

la tesi rivolta a difendere la causa dei rivoltosi.

Dai

verbali delle assemblee appare come le

consorelle procedettero in maniera autonoma nel loro lavoro.

I

loro obiettivi dichiarati erano:

«la pratica di

ogni sociale virtù, l’applicazione della pietà cittadina; il culto della [...]

suprema legge morale; e la cultura e il perfezionamento del Sesso Gentile»

Si

autotassavano e raccoglievano fondi che venivano impiegati per il mantenimento

di un istituto di educazione femminile per la fanciulle del popolo in

difficoltà; nel sostentamento delle vedove e orfane (di preferenza per causa

della “patria”); nella promozione di asili per l’infanzia e nell’acquisto di

pubblicazioni utili per l’istruzione delle stesse fanciulle.

Le

loro iniziative erano tipiche della beneficenza: lotterie, spettacoli teatrali

e musicali, questua casa per casa, pubblicazione di una rivista.

Tutto

il ricavato di questo operare andava a beneficio dell’istituzione che riuscì ad

instaurare anche dei dialoghi con altri organismi urbani.

La

corrispondenza tra la Rosina Muzio e la principessa di Butera fa luce su questi

dialoghi con il consiglio civico, il ministro dell’istruzione e dei lavori

pubblici, la “commissione per l’azienda gesuitica” che era stata prevista dal

governo per la gestione dei beni della Compagnia di Gesù di Palermo che era

stata sciolta tre mesi prima della costituzione della Legione.

Un

lavoro prezioso per le donne della legione che furono indicate come le “donne

della rivoluzione” perché aiutavano ed assistevano i feriti, prendevano

cura delle loro famiglie e colmavano un assistenza sociale che risaliva al

malgoverno borbonico ancora prima della rivoluzione. Si preoccuparono anche di

recuperare importanti fondi per sostenere le donne di Messina che era caduta

sotto le armi dei Borboni.

Le

colleghe di Rosina Muzio Salvo dimostrarono una grande sensibilità soprattutto

nell’istruzione delle fanciulle. Capirono come l’istruzione fosse il “mezzo

fondamentale per cambiare radicalmente o parzialmente la loro posizione nella

società”.

Auspicavano

con la loro attività un senso di rinascita sociale non solo dal loro

oppressore, i Borboni, ma anche dalla condizione femminile aggravata in particolare dal malgoverno

borbonico con la carenza d’istruzione.

Un

brano pubblicato sulla “Legione” dal titolo

“Anche noi siam

risorte !”

La sicula rigenerazione portò seco pure il nostro risorgimento.

Noi per lo addietro sesso avvilito e negletto per causa di governo dispotico,

che vuole l’abbrutimento de’ suoi popoli per meglio soggettarli ed opprimerli,

non cercò mai di migliorare la nostra condizione. E noi, figlie d’Italia, ci

mostrammo in cultura assai inferiori alle nostre sorelle italiane. [...] Ora

però che migliori forme di governo ci reggono, ora però noi si permette la

nostra associazione, noi possiamo mostrare ai nostri sposi, ai nostri fratelli,

alle sorelle italiane tutte, che non siamo figlie degeneri d’Italia [...]. Or

che l’educazione sarà considerata come una parte principale della legislazione,

vasto campo ci si apre dinanzi, in cui debba esercitarsi e debba la nostra

collaborazione..”

“La Legione delle

Pie sorelle”, a. i, nn. 3/4, 6 novembre 1848.L’articolo è

firmato da Annetta Rini, una consorella, e da Lombardo, il cappellano della

Legione.

Le aspirazioni pedagogiche delle palermitane rimasero in gran parte sulla carta nonostante gli sforzi della Legione perché troppo legate alla situazione rivoluzionaria e la formazione delle donne siciliane non fece in verità molti progressi.

Rosina

Muzio negli anni cinquanta in poi ritornò sul rapporto tra educazione femminile

e società attraverso due scritti; “Lettere a Faustina” in merito all’educazione

e “Prese Morali.”.

Scritti

che s’inserirono in un periodo caratterizzato da una profonda riflessione

pedagogica sul ruolo della donna che vedeva

in due pedagogiste, Caterina Franceschi Ferrucci e Giulia Molino Colombini,

le massime esponenti del tempo

Pedagogiste

che la Muzio aveva probabilmente conosciuto grazie alla sua collaborazione con

la rivista “La Donna” di Genova.

Le

esponenti della Legione si assunsero le responsabilità di alcuni problemi del

contesto urbano. Malgrado il loro

impegno sociale di carità non riuscirono ad inserirsi pienamente nel lavoro

sociale come invece avveniva nelle altre città d’Europa.

Gli

atti pubblicati nel giornale dell’istituzione dimostrarono come ben presto la

legione perse la sua importanza come partecipazione femminile.

Ben

presto il numero delle consorelle

cominciò a scendere tanto che il numero legale per

dichiarare aperta l’assemblea veniva di volta in volta abbassato.

Molte

le donne che rifiutarono l’incarico per il quale erano state democraticamente

elette. La comunicazione, di solito per iscritto, recava motivazioni di ordine

familiare.

Anche negli anni successivi problemi simili penalizzeranno l’impegno socio-politico femminile.

Anche negli anni successivi problemi simili penalizzeranno l’impegno socio-politico femminile.

La

composizione dell’associazione era molto varia dato che vedeva la

partecipazione attiva di donne appartenenti alla nobiltà , molte delle quali, come la Rosina non si

segnalarono come baronesse.

La

differenza rispetto alle associazioni femminili inglesi e tedeschi fu legata

alla trasparenza e per questo motivo fu all’inizio della sua attività. poco

perseguitata dalle forze di polizia. Infatti l’associazione siciliana

pubblicava regolarmente gli atti degli incontri e le iniziative promosse nel

territorio.

La

seduta inaugurale della Legione, secondo gli atti pubblicati sul primo numero

del giornale (21 ottobre 1848), si tenne il 27 agosto 1848, l’ultima il 3

dicembre dello stesso anno (sul n. 7-8, 2 «gennaro» 1849).

Il

3 dicembre 1848 svanì l’impegno sociale della Legione che probabilmente operò in

silenzio forse nella clandestinità.

Il

problema sociale a Palermo e nella provincia era molto grave e difficile da

gestire.

Il

governo rivoluzionario cominciava ad avere delle divisioni al suo interno e

questo non gli permetteva di affrontare la grave crisi sociale cercando di

portare delle iniziative sociali. In

questo clima di profonda confusione anche le pie sorelle che tanto combattevano

per l’istruzione delle donne furono costrette a ritirarsi.

Eppure

queste donne continuarono fattivamente la rivoluzione. Gli atti della riunione,

redatti da Muzio Salvo, si arrestano a due mesi dalla fine del periodo

rivoluzionario che ebbe luogo nel marzo del’49 quando le truppe borboniche rientrarono

all’interno del capoluogo siciliano.

I

proclami della Legione erano ancora presenti nel territorio…”“la

pratica di ogni sociale virtù, l’applicazione della pietà cittadina; il culto

della […] suprema legge morale; la cultura e il perfezionamento del Sesso

Gentile” e dovevano ora dare fastidio al nuovo ordine

costituito dato che proprio nel 1849 la principessa di Butera fu condannata

all’esilio insieme con il marito. In merito ad alcune richieste per permettere

il ritorno della coppia a Palermo, il

luogotenente dei Borboni, Carlo Filangeri, inviò al ministro Cassisi Giovanni,

Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia che chiedeva ragguagli

proprio sulla coppia, una lettera nel

quale dichiarava:

«Eccellenza la

Principessa di Butera spiegò durante i passati rivolgimenti passi rivoluzionari

non inferiori a quelli del marito. Fu essa che organizzò un Club di donne che

propalava oscene e sovversive dottrine sotto il nome di Pie Sorelle, di cui

avea la presidenza. Costei vi aveva qui continui omaggi della fazione

demagogica, era centro d´intrigo di quanti vagheggiavano qui il ritorno dei

passati disordini, e partendo si avea una tacita ovazione dei novatori».

«Ciò premesso io sarei d´avviso di non permettersi di far

tornare in Sicilia questa Signora».

Il manifesto delle donne siciliane, che nei moti del

1848 erano state considerate le “donne della rivoluzione, perché aiutavano i

feriti, si prendevano cura delle loro famiglie, raccoglievano fondi per gli

orfano e vittime della repressione”, era da tempo presente nelle strade di

Palermo..” “È

un’ubbia del volgo, è un pregiudizio che sente di rancidume quello che la donna

è solo fatta pel domestico focolare”. “Or che l’educazione sarà considerata

come una parte principale della legislazione, vasto campo ci si apre dinanzi,

in cui debba esercitarsi la nostra collaborazione”.

Mentre

in alcune zone d’Italia le leghe femminili mantenevano spesso l’anonimato per

non mettere a rischio la propria reputazione con il loro impegno politico e

sociale, per la lega di Rosina Muzio, forse a causa dell’ispirazione religiosa

e dalla presenza del cappellano, non aveva lo stesso problema perché garantiva

la moralità dell’associate e questo comportamento, quasi di sfida, dava

fastidio al governo borbonico.

Il

giornale “La Legione delle Pie Sorelle” non ospitava interventi letterari.

Rosina

Muzio Salvo per le sue espressioni

letterarie collaborava con un’altra

testa “L’Educazione popolare”, i cui proventi erano devoluti alla creazione di

asili infantili.

L’amministrazione

della rivista era nelle mani di Gian Battista Castiglia e la Muzio figurava tra

i suoi collaboratori. Nella rivista scrisse alcuni contributi in versi con i

temi della patria e della libertà, un discorso poetico come impegno civile.

Nella

rivista pubblicò un articolo contro Giuseppe La Farina, allora ministro della

guerra. In quell’articolo la scrittrice siciliana accusò “d’incompetenza un

autorità della Rivoluzione” che aveva ascoltato in un discorso pubblico. In

quell’articolo dimostrò un’attenzione costante alle iniziative del

governo e una non trascurabile padronanza del linguaggio politico.

Giustamente

manifestò il suo pensiero critico mettendo in discussione un esponente della

propria corrente politica. Un aspetto molto rilevante perchè proveniva da una

donna del XIX secolo e che scatenò numerose polemiche sulla stessa rivista dove

venne difesa dal suo amico Pardi anche lui collaboratore della stessa rivista.

Nel

1852 la scrittrice fu implicata nell’attività patriottica lungo l’asse Palermo,

Termini e altri paesi della provincia. Un attività che aveva avuto origine

nella casa di Giuseppe Vergara principe di Craco.

(Giuseppe

Vergara, principe di Craco, nacque a

Palermo il 26 agosto 1812 e morì a Taranto il 9 marzo 1893. Patriota del

Risorgimento, garibaldino. Sposò in prime nozze a Napoli il 2 marzo 1840

Mariannina Del Core – morta a Napoli il 16 agosto 1858 – e in seconde nozze a

Genova nel 1859 Chiara Balbi – nata a

Genova nel 1825 e morta dal Alessandria d’Egitto nel 1904).

Craco (Matera) –

La città fantasma

La città fu

abbandonata nel 1962

Giuseppe

Vergara era figlio di Francesco Vergara Caffarelli ( nato a Craco il 7 marzo 1778 e morto a

Palermo il 5 dicembre 1849) e della nobile Giulia Garsia (nata a Palermo il 17

febbraio 1778 e morta a Palermo il 18 agosto 1846, figlia di Girolamo Marchese

di Savochetta e Barone di Nixima e della nobile Eleonora Grugno dei Duchi delle

Gaffe, vedova di don Girolamo Reggio marchese della Ginestra).

La

famiglia Vergara apparteneva all’aristocrazia napoletana e si rifugiò in

Sicilia con il Re e la Corte nel 1799 al

tempo della breve Repubblica Napoletana. Rimase in Sicilia anche dopo la

caciata dei francesi e il ritorno a Napoli del re (Ferdinando IV ovvero

Ferdinando I di Borbone).

Quando

Ferdinando IV si rifugiò nuovamente in Sicilia, dopo l’invasione francese del

1806, Napoleone affidò il regno di Napoli al fratello Giuseppe. Quando Giuseppe

Napoleone diventò Re di Spagna, il regno di Napoli fu affidato a Gioacchino

Murat nel 1808. Murat promulgò subito un decreto contro gli “emigrati

napoletani, ostinati a restare in istato di guerra contro la loro patria”.

Gli

“emigrati napoletani” furono quindi dichiarati “sudditi ribelli”

e stabilì la confisca dei loro beni con successiva assegnazione ad altre famiglie filofrancesi (“ tutti i

beni degli emigrati, situati nelle due Calabrie, nella provincia di Basilicata,

ne’ due Principati, ne’ tre Abruzzi e nel contado di Molise”.

Francesco

Vergara non ritornò nel continente nel 1809 e quindi considerato da Murat un

ribelle con conseguente confisca dei beni. Il re Ferdinando IV per

indennizzarlo della rovinosa confisca, gli assegnò la direzione generale dei

Lotti che conservò fino al 1819, anno in cui fu esonerato pur conservando un

assegno annuo di 1800 ducati sopra i proventi del Lotto.

Ferdinando

IV, una volta tornato a Napoli, non fu generoso con il Vergata perché non gli

restituì i beni che erano stato confiscati dal Murat. Il comportamento del

sovrano borbonico era legato a due episodi che avevano avuto Francesco Vergata

come protagonista.

Il

sovrano rimproverò al Vergata la sua grande fedeltà alla regina Maria Carolina

d’Asburgo, malgrado fosse odiata dai siciliani, e l’accusa di un attentato

contro il Parlamento proprio nel giorno in cui si votava la nuova Costituzione.

I fatti narrano come il Vergata fece esplodere “una bottiglia di vetro

carica di polvere da scoppio e di mitraglia”.

Un

episodio gravissimo che portò al suo arresto e alla conseguente reclusione per

più di due anni.

Francesco

Vergara Caffarelli e la moglie Giulia

Garsia, palermitana, ebbero ben 10 figli/e: Disma, Eleonora, Teresa, Girolamo,

Domenico, Giuseppe, Filippo, Francesco Paolo, Luigi, Enrichetta. Tutti vissero tra alterne vicende caratterizzate anche da aspetti economici

negativi per cui si trovarono nella

necessità di prendere indirizzi di vita convenienti senza venire meno alle

antiche tradizioni nobiliari familiari.

Girolamo

ad esempio scelse la vita militare come ufficiale di marina servendo con onore

e fedeltà il suo re e nel 1860 fu uno dei pochi a rifiutare l’incarico di entrare

a fare parte nella marina Militare Italiana dando le dimissioni dal servizio.

Giuseppe

invece scelse la via della lotta politica per la liberazione della Sicilia e

dell’Italia. È il Giuseppe Vergata che incontrò i rivoluzionari di cui faceva

parte Rosina Muzio Salvo per lo sviluppo di piani segreti.

Giuseppe

Vergata scrisse il 6 giugno 1851 una lettera ai membri del Comitato Centrale di

Palermo in cui dichiarava che:

“Vi avverto che il

Comandante di marina che andiede a consegnare il vapore

in Londra, che

speriamo non darli come mi dite, è uno dei nostri siciliani che

serve devotamente

e di cuore Ferdinando Bomba. Esso è mio fratello

Girolamo Vergara.

Il nascere è un caso.

Io non rispondo

che di me; ma vi prego di non maledire quel cognome che

portano che si sanno

tutto sacrificare alla Sicilia”.

(Il

re Ferdinando II prese l’appellativo di “Re Bomba” per la feroce repressione

che fece in Sicilia con il bombardamento di Messina che causò centinaia di

morti. Il merito al vapore ormeggiato a Londra la storia è complessa.

Nell’aprile del 1851 il brigantino borbonico a vela “Generoso”, al comando del

capitano di fregata Girolamo Vergara, venne inviato a Londra con a bordo un

equipaggio destinato al armare la pirofregata a ruote “Fulminante” che era

stata comprata dal Governo provvisorio Siciliano che si era costituito durante

la ribellione del 1848 – 1849 e trasferita alle autorità del Regno delle Due

Sicilie dopo una lunga vertenza giudiziaria. Il destino della nave e dei denari

rimasti, frutto di una sottoscrizione siciliana, commosse i patrioti

dell’isola. La nave, il cui nome originario era “Bombay”, era stata richiesta

dal Governo Siciliano ad un armatore di Londra “sotto la vigilanza di tre

speciali commissari forniti dei denari opportuni; il principe di Granatelli (Franco

Maccagnone), il principe di Scordia e Butera (Pietro Lanza) e lo

Scalia (don Luigi Scalia). Ma nell’azione legale che seguì i

commissari furono pressati dalla diplomazia borbonica e cominciarono a

tentennare anche perché avevano avuto i loro beni sequestrati in Sicilia.

A

Londra ed a Malta erano custodite ben 200.000 onze del Governo provvisorio

Siciliano ma sia i denari ed anche un

forte quantitativo di armi che si trovavano a Malta furono consegnati al

governo borbonico napoletano. Si cercò di bloccare il trasferimento della nave

al governo borbonico facendo ricorso ad ogni azione legale, la spesa per

l’acquisto era stato sostenuto da un fondo nazionale siciliano, ma fu tutto

inutile).

La pirocorvetta

“Fulminante”

La

Rosina Muzio salvo faceva parte di questo comitato di liberazione presieduto da

Francesco Vergata e , come già esposto, fu implicata nell’attività patriottica.

Una

delle iniziative consisteva in contatti con i Mazziniani di Genova, che

inviavano segretamente propaganda e dei giornali da distribuire. Si dovevano

anche collocare i coupon spediti da Rosolino Pilo che venivano acquistati per

pagare il prestito mazziniano contratto a Londra per finanziare i moti

risorgimentali, altri progetti prevedevano l’organizzazione di moti, ma a causa

di un infiltrato la polizia borbonica ne venne a conoscenza facendo scattare un

feroce repressione comandata dal famigerato capo della polizia.. Maniscalco

Salvatore… di Messina…..

Salvatore

Maniscalco

Capo della Polizia

Borbonica

Vi

furono degli arresti a Palermo, Termini Imerese, Cefalù. Le cedole con i

conteggi della sottoscrizione erano state mandate a Rosina e non furono quindi

trovate. Fu arrestato Francesco Vergata ed anche la sua amante Teresa Musso,

che venne rinchiusa in quello che era definito il “più spaventoso carcere di

Sicilia” cioè il carcere dei Dammusi di Monreale. La donna non rilevò nulla

di quanto era a conoscenza ed infatti nelle lettere dei patrioti era chiamata

la “eroica donna”.

Complesso

abbaziale benedettino di Monreale. Vista dall'alto con porzione visibile della

torre del carcere e porzione dell'edificio carcerario. Fotografia di Levy et

ses fils - Parigi (non datata).

Carcere che fu

abbattuto nel 1860

Malgrado

il rischio di essere scoperta ed arrestata,

la scrittrice continuò la sua attivitò propagandistica e di collegamento

fra i rivoltosi. Dopo l’unità d’Italia il suo impegno politico cominciò a

declinare e fu sempre meno incisivo.

Probabilmente fu delusa dagli avvenimenti post-unitari.

In

merito alla sua produzione letteraria collaborò con due rivista genovesi,

rivolte all’educazione della donna e al suo ruolo nel nascente stato italiano:

le due riviste erano “La donna” di Mercantini (Genova, 1855- 57) e “La Donna e

la famiglia” (Genova, 1862).

Tra

le sue opere più significative:

-

Il

romanzo “Adelina” del 1846, che narra la storia d’amore tra la giovane Adelina

e Carlo, un esule polacco. Una storia che ispirò Giovanni Verga nella creazione

del personaggio di Maria in “Storia di una Capinera”.

-

Una raccolta di “Prose e Poesie” (Palermo

1852);

-

Diversi

racconti e romanzi tra cui: Matilde e Bice (Palermo 1857); Giannetta (Palermo

1858); Dio Ti Guardi (Milano 1860) e Le Due Contesse (Milano 1865).

Morì

a Termini Imerese nel 1866

Romanza

Ahi

quante volte all’aura,

Che mi

lambiva il viso

Dei tuoi

sospir , conquiso

Balzava

forte il cor,

E

d’ogni cura immemore

Viveva

per l’amor!

Nei

lumi tuoi specchiandomi,

L’immago

mia vedea,

Ed

ebbra a te dicea:

« lo

son felice appien. »

Vidi

mia viva immagine

Incisa

nel tuo sen….

Ma

assisa sotto il salice,

Quando

dicesti: « Addio! »

La

terra a me spario,

Sugli

occhi scese un vel:

Quindi

gli apersi…. al misero

Ch’è

mai la terra, il ciel?

(2 agosto 1841)

--------------

La

delusa

Là

dov’è ’l ciel più fulgido ,

Fragrante

più ’I sentier,

Ove più

Palma innalzasi

Su i

vanni del pensier;

Tra le

carole l’alito

D’amore

mi creò ,

E di

sventura il turbine

Nel

duol m’inabissò.

Speme

di gloria invasemi ,

Ed

ebbra di desir ,

Di

tante pene immemore ,

Vivea

nell’avvenir. . . .

Stoltezza!

più non s’agita

A quel

sorriso il cor;

Ch’è

mai, ch’è mai la gloria,

Se non

l’abbella amor!

(30 maggio, 1842)

---------------

Siciliani

Havvi

un divino senso, un’armonia

Tra

cuore a cuore; una possente, arcana

Voce

fraterna, che ad amar ne, sforza!

O tu, il

cui nome tra gl’incensi e gl’inni

Una

gente codarda al cielo estolle ,

Dorata

plebe , ascolti tu tal suono?

Ascolti

tu la disperata madre,

Ch’urta,

rompe la folla , si gridando:

«

Rendetemi il mio figlio! Ahi! con quest’occhi

Da un

ribaldo, da un demone assalito ,

Cader

trafitto il vidi! » Il grido ascolti

D’una

gente raminga , senza un tetto

Che la

ricovri, un pan che la disfami?

L’irrequieta

, baldanzosa turba ,

Nel cui

cipiglio è fitto un pensier truce,

Pensier

di sangue, non iscorgi?… Ahi tutti

Sul tuo

capo ricadano i misfatti!

E di

chi è mai la colpa, se nel sangue

Una

sfrenata plebe si gavazza,

Sfamando

il duole, l’innasprita rabbia

Di

vedersi qual gregge vilipesa?

E

mente, e core forse il ciel concesse

A te

soltanto, e l’umile genia

D’ogni

luce privò? Di questo suolo,

Di

questo ciel, che onnipossenti fiamme

Nell‘anime

trasfonde, non è figlio

Il

derelitto vulgo? Or questo foce,

Che per

immensi campi spaziando,

È fatto

divo dallo studio, e l’arte;

Questo

foce compresso, alfin prorompe

Rapidissimo,

e tutto incende, e strugge!

O stuol

patrizio, a cui fortuna arrise,

Non

vedi tu quanta miseria accogli

Tra

l’immense dovizie? Orsù , tracanna ,

Tracanna

il nappo di tuo folle orgoglio…

Ebbro

n’esulta… ma non senti a tergo

Una

voce tremenda che ti grida:

« Di

tua possanza è già caduto il regno? »

Dal

Tamigi al Sebeto in ampie sale

Radunansi

i fanciulli, un amoroso

Sacro

ministro alla virtù li educa,

Mentre

una donna con soave affetto

Libri,

lavori appresta, e quanto puote

L’intelletto

avvivar, rendere un giorno

Utili

quelle braccia, quelle menti

A se

stessi, alla patria. Ai pensier casti

I

fanciulli nudriti, ed al lavoro,

Del

delitto le vie fuggono adulti.

Or

mentre ovunque alla virtù s’educa

L’infima

plebe, su di cui pietosa

Veglia

l’illustre gente, alle rapine

Alle

bestemmie, al sangue, tra noi cresce,

Educasi,

s’inspira! Amor, pietade,

Non

sole preci, è del Signor la legge. –

Va dal

tapino, ne raccogli i nati,

E in

terra un serto, in cielo un seggio avrai.

(2 dicembre, 1843)

Romanza

Ogni

fior mi sorridea ,

Ogni

suono mi beava,

Quando

in mente risplendea

Un

angelico pensier.

Carolando

a me d’innanti ,

S’involò

l’ebbrezza arcana ,

Spine

acute, laceranti

M’ingombrarono

il sentier.

È pur

questo il cielo mio,

Tutto

luce , tutto amore;

Questo

il caro suol natio ,

Questi

i fior ch’amavo un di.. . .

Ma

qual’ombra errante affiso

Gli

astri, il cielo, il colle, il prato,

Da

quell’estasi diviso,

Tacque

il mondo, e disparì!

(Febbraro , 1845)

-----------------------

3.

Giuseppina Turrisi

Colonna (Palermo, 1822 – 1848)

È

una delle autrici più celebrate

dell’Ottocento Siciliano per il suo grande spessore culturale.

La Turrisi insieme ai suoi fratelli (Antonio e Nicolò) ed alla sorella

Annetta fu educata in una famiglia molto colta. La madre Rosalia Colonna

(figlia di Luigi Colonna Romano, barone di Cesarò, e di Giuseppina Anfossi) era

anche una persona colta ed energica. Curò personalmente l’istruzione dei

figli/e a cui trasmise i suoi stessi ideali: l’amore per l’arte, la cultura e

la patria. Tutti argomenti che diventarono oggetto di conversazioni nell’ambito

familiare e sociale. Il peso della madre nell’educazione della figlia fu molto

rilevante anche in considerazione della prematura scomparsa del padre il

consigliere Turrisi Mauro, barone di Buonvicino e di Gurgo.

Giuseppina e la sorella

Annetta nacquero a Palermo nel Palazzo Asmundo, oggi Museo Nazionale, come testimonia una lapide posta sulla

facciata principale,

Palermo

– Palazzo Asmundo

Giuseppina vene educata non solo all’arte del ricamo,

alla musica o al francese, elementi importanti nell’ottica di un buon

matrimonio, ma anche ad un educazione approfondita rivolta allo studio del

greco, del latino e del toscano, grazie anche ai suoi precettori. Studiò anche

l’inglese come testimoniano le sue traduzioni degli scritti di Byron.

La madre in quest’ottica assunse un atteggiamento in

controtendenza rispetto ai suoi tempi e non sacrificherà le capacità artistiche

della figlia a questioni venali, come la ricerca di un buon matrimonio, e la incoraggiò

sempre anche nei momenti di maggiore sconforto. Molte delle liriche della

Turrisi furono infatti rivolte alla madre.

Il

suo poetare, nelle molteplici tematiche, permettono di studiare la Sicilia

dell’epoca e soprattutto di apprezzare il suo grande impegno sociale.

Una

figura che suscita ammirazione per il suo idealismo puro verso la sua terra

ricco d’impeto e a volte, per gli insuccessi, ricco di scoramento.

Appare

il patriottismo di una ventenne che, come disse uno studioso, “non vuole

stare al suo posto”.

“Una

giovane che scrisse e bene della Sicilia del XIX secolo e sognò la gloria.. uno

scandalo per la donna del tempo che parlava in perfetto toscano pur essendo

nata e cresciuta in Sicilia dove all’epoca era in uso solo il dialetto; che

parla di politica e di Patria, anche se questi argomenti non erano adatti ad

una signorina; che tesse senza complessi di sorta, amicizie con noti

intellettuali dell’epoca, superando i confini geografici e culturali dell’isola”

Apparteneva

a quella generazione che fu definita dallo storico francese Jules Michelet come

“misteriosa”, perché “amava i sogni, disprezzava il successo e

serviva la causa più con il sangue che con la vittoria”.

È

strano eppure non è conosciuta da molti e non solo .. ma nella didattica scolastica

non rientra nei piani di studi letterali dell’Ottocento…. Se ne sta perdendo la

memoria….

Il

suo maestro fu l’abate Giuseppe Borghi e all’età di quattordici anni compose

alcuni inni religiosi ispirati a quelli del Borghi e agli “Inni Sacri” del

Manzoni. Inni composti dalla Turrisi con un grande spirito civico, quasi “eroico”

e quindi lontani dallo stile del suo maestro.

Studiò

le lingue antiche e approfondì con grande impegno lo studio della letteratura

europea contemporanea. In questi studi fu agevolata dal salotto letterario

della famiglia Turrisi che era frequentato da famosi letterali siciliani ed

italiani di passaggio dell’isola.

Il

Di Carlo scrisse che “in quella casa si studia con serietà d’intenti, vi si

ha il culto del sapere, delle scienze e delle lettere, delle arti belle, delle

grandi idee di Patria e libertà”.--- Ideali sempre vivi nella breve esistenza

di Giuseppina a cui consacrò il suo grande ingegno culturale”.

Dopo i primi componimenti filosofici e religiosi,

eseguiti tra il 1836 ed il 1841, Giuseppina si dedicò con sempre maggiore

entusiasmo agli argomenti patriottici e civili. Sembra che “lo spirito

guerriero” della giovane Giuseppina riuscì ad emergere grazie al contributo

del suo nuovo precettore Francesco Paolo Perez. Oltre ad alcuni passi

inneggianti all’unità d’Italia risaltano anche dei versi che mettono in

evidenza il ruolo delle donne nella società e criticano l’aspetto sociale della

Sicilia del tempo caratterizzato da un torpore lontano dal valore,

dall’animosità, dal senso di ribellione espresso nella storia dai Vespri

Siciliani o dalle imprese di Giovanni II Ventimiglia o di Ottavio d’Aragona.

Riuscì a

crearsi delle amicizie, anche epistolari, con i più importanti italiani

dell’epoca. Giuseppina e la Annetta conobbero Massimo d’Azeglio

durante un viaggio che l’illustre

scrittore fece in Sicilia nel luglio del 1842 e grazie proprio al D’Azeglio

ebbe inizio una cordiale corrispondenza tra la stessa Giuseppina e il milanese

Tommaso Grossi, autore di una famosa novella dal titolo “Ildegonda” del 1820.

Un

grande riconoscimento giunse dall’Accademia Aretina di Scienza , Lettere ed

Arti, che la inserì tra i suoi membri.

Il

contatto con il mondo culturale fiorentino fu agevolata anche da un suo breve

soggiorno nella capitale toscana nel 1846 che fu l’unica esperienza di vita lontano

dalla sua terra.

Firenze – Dipinto

di Giovanni Signorini (XIX secolo)

Firenze – Veduta

della città con il fiume Arno da Ponte Vecchio

verso Ponte delle

Grazie – Giovanni Signorini – 1850

Firenze – I fuochi

d’artificio sul Ponte alla Carraia per

la

Festa di San

Giovanni – Giovanni Signorini

Un

viaggio, passando per Napoli, compiuto assieme alla madre ed al fratello

Giuseppe per motivi di salute. Le fonti

citano per la ricerca di un clima più salubre per la sua salute non ottimale

dato che soffriva di un aneurisma al cuore ed era di corporatura molto gracile.

A

Firenze ebbe la possibilità d’incontrare molti intellettuali dell’epoca (Niccolini,

Guerrazzi, Giusti). Fu un importante esperienza che le aprì ulteriormente il

suo impegno verso l’idea nazionale.

I

momenti di quel viaggio resteranno per sempre nel suo cuore e li riportò nelle

lettere inviate alla sorella e pubblicate per la prima volta nel 1875.

Nella

città toscana perfezionò la lingua toscana e si parlò di un eventuale amore

verso il drammaturgo Giovanni Battista Niccolini. Notizia che risultò non

veritiera.

Nel

luglio, sempre del 1846, pubblicò per Le Monnier un volumetto di liriche che

ebbe un gran successo in Italia e che fu commentato da letterati famosi. Ad

agosto la famiglia tornò in Sicilia dietro la pressione di Nicolò Turrisi, che

alla morte del padre, aveva assunto l’incarico di guidare la famiglia.

Nel

1847, il 29 aprile a Palermo, sposò il

nobile Giuseppe De Spuches, principe di Galati, letterato, poeta e grecista,

archeologo.

Don Giuseppe De

Spuches e Ruffo (1810 – 1884)

Duca di Caccamo e

Principe di Galati

(Figlio di Antonino,

principe di Galati, e di Marianna Ruffo, figlia

del Marchese

Girolamo Ruffo e di Carmela Di Benedetto.

Pretore di Palermo

fino al 1860 e Deputato del Regno d’Italia nel Parlamento di Firenze.

Allo

scoppio della rivoluzione a Palermo nel gennaio del 1848, la famiglia si

rifugiò nella villa paterna di Castelbuono.

Castelbuono –

Palazzo Turrisi Colonna in Corso Umberto I

Giuseppina

aspettava un figlio ma la malattia al

fegato s’era aggravata. Portò a termine

una gravidanza difficile e diede alla luce una bambina che morì poche ore dopo

la nascita. Un grande dolore….

Tre

giorni dopo il parto, il 17 febbraio 1848 Giuseppina Turrisi Colonna moriva

colpita da aneurisma… aveva ventisette anni. Venne sepolta nei sepolcri delle

Cappuccinelle a Palermo.

Il

marito ne pianse la grave perdita e gli dedicò

cinque elegie latine “Carmina latina e graeca”. Le fece erigere un monumento del Pantheon di

San Domenico, opera dello scultore Valerio Villareale.

L’espressione

letteraria della Turrisi assume una maggiore importanza considerando anche

l’epoca in cui visse.

Siamo

in epoca risorgimentale caratterizzata da rigidi schemi culturali dai quali la

Turrisi, grazie anche alle sue doti personali e alla situazione economica della

sua famiglia, s’allontanò.

Siamo

ancora lontani dalla proclamazione del 17 marzo 1861 del regno d’Italia e in

presenza di un Italia frammentata geograficamente e con diversi orientamenti

culturali.

La

società doveva affrontare problemi diversi ma tutti importanti:

-

Costruire

o formare un senso d’appartenenza nazionale;

-

Creare

le basi economiche, sociali della nuova società;

-

Incrementare

l’alfabetizzazione.

L’alfabetizzazione

era un aspetto importante perché aveva

come obiettivo educare la gente la sacrificio per la nazione. Un risultato

decisamente irraggiungibile nell’abbruttimento dell’ignoranza.

L’istruzione

impartita alle fanciulle in questo periodo, facile intuirlo, è soprattutto di

tipo pratico e teorico.

Le

fanciulle , anche quelle di buona famiglia, erano chiamate a gestire la casa e

a “conoscere” quelle aspetti

familiari come la funzione materna e quello della “massaia”.

Le altre discipline, soprattutto quelle

umanistiche, erano espresse attraverso contenuti che erano selezionati in base

al cattivo pregiudizio sulle capacità intellettuali femminili. S’insegnava la

corretta espressione femminile attraverso testi che erano per certi versi

depurati delle parti che venivano considerati inappropriati alla sensibilità e

al decoro femminile.

Un aspetto della cultura che potremo definire

conservatrice , chiusa al rinnovamento sociale.

C’era nel tempo un volume “Degli Sudi delle donne”

dove l’autrice Caterina Franceschi Ferrucci (1803 – 1887) descriveva un vero e proprio

repertorio di libri adatti alla formazione, secondo l’età, delle educande. Un

testo molto in uso nel XIX secolo.

Un

trattato di quattro volumi

Caterina

Franceschi Ferrucci

Socia

corrispondente della Regia Accademia delle Scienze di Torino

Altro

testo della stessa autrice

Un’altra

pedagogista, Ginevra Canonici Fachini (1779 – 1870) analizzò i romanzi

contemporanei per poi valutare la lettura se adatta o meno alle fanciulle

secondo la fascia d’età. Nello stesso tempo fece un elenco dei romanzi ritenuti

adatti alla lettura delle fanciulle.

Una

pedagogia ottocentesca molto limitata dove veniva quindi prefissato uno schema

di studio legato ad un pregiudizio biologico in cui l’ingegno femminile è meno

predisposto ad uno studio intenso ed approfondito degli aspetti della vita.

Un

pregiudizio che si trascinerà nel tempo se è vero che nel 1904 venne pubblicata

un opera dal titolo “L’inferiorità mentale delle donne” scritto da

Moebius.

Paul Julius

Moebius

Nei

classici della letteratura si cercava di esporre solo una morale e gli

scrittori diventavano dei simboli. Così Dante simboleggiava il riscatto nazionale

senza andare troppo nel dettaglio; Petrarca

nel suo formulario amoroso o ancora con la sua canzone eroica e il

Leopardi per la sua malinconia.

Lo

studio dello stile era scoraggiato,

vietato alle donne che si volevano dedicare alla prosa. Si dovevano adattare

delle forme standardizzate e poca attenzione si prestava nell’insegnare le

regole dell’ortografia e della punteggiatura.

Si

ha la visione di una donna, anche se istruita, considerata estranea al “genio” letterario e questo non

per un aspetto legato al suo ruolo sociale di subalterno all’uomo ma proprio

per una differenza biologica rispetto all’uomo.

La

Turrisi mise in discussione questi

discriminazioni che erano fortemente radicate.

Quelle

poche letterate che emergevano erano destinate al dilettantismo obbligato come

conseguenza di un’istruzione deficitaria e inferiore rispetto agli uomini.

La

diffusione dell’istruzione mise in discussione tutto questo teorema mostrando

come la scrittura poteva essere espressa, anche con risultati maggiori rispetto

agli uomini, anche dalle donne.

Fu

proprio grazie alla rivoluzione che le donne siciliane colsero l’occasione per

uscire dalla sfera opprimente della vita privata e riuscire a sperimentare,

anche se per breve tempo, la loro vita pubblica rivolta al sociale.

Senza

nulla togliere alle altre letterate la Turrisi era un caso particolare perché

aveva avuto una formazione culturale ed

aveva degli spazi temporali da dedicare alla letteratura.

La

Turrisi parlò più volte di una “cella solitaria”… stato obbligato di

prigionia ?

Un

allusione forse metaforica intesa come ridotta libertà di cui soffrì più volte.

Una

stanza ora segreta, oscura, solitaria, cara ma su tutti “segreta cella dei

pensieri” indispensabile per avere un luogo dove riflettere, pensare e

plasmare attraverso la scrittura le sue riflessioni.

La

Turrisi ricevette rispetto alle sue colleghe una cultura o un istruzione

decisamente superiore che potremo definire da uomo.

Questa

cultura finì con l’opprimerla e le fece presagire infausti destini.

Ricevette

dei riconoscimenti che furono lontani da quelli ottenuti dalle colleghe e diede

vita a delle liriche di grande senso poetico.

Il

suo canzoniere è diviso in più filoni : personale, sulla natura, storico-civile,

letterario e religioso.

Le

poesie includono molte liriche dedicate alla famiglia, agli amici, ai conoscenti

e a se stessa.

Nelle

liriche di carattere familiare, molto criticate, emergono sentimenti come l’amore, la stima,

la riconoscenza verso i genitori ed anche altri argomenti.

In

queste liriche la poetessa si libera da aspetti schematici s’abbandona a

momenti di forte riflessione personale che rilevano punti di vista in alcuni

casi femminista.

Nella

lirica “Per le Nozze della sorella” col principe di Fitalia, colpisce una

terzina che a prima vista potrebbe sembrare banale ma che ha accenti molto

rivendicativi:

Vien, dolce amica

de be’ giorni miei,

Vieni, e come il

ciel vuole, a lui ti giura,

A Lui che, spero,

intenderà chi sei.

La

poetessa augura alla sorella che il marito sappia comprenderla nel suo essere.

Nella

lirica c’è anche una riflessione sulla Sicilia del tempo che viene descritta

con un tono malinconico per le sue condizioni così lontane dall’illustre

passato:

a queste terra

d’ogni oltraggio inulta

Invidii almen per

noi le tele e i carmi

Ogni terra più

libera e più culta.

Scrisse

anche delle liriche ispirate alla natura.

Uno sguardo amorevole alla natura che ha una sua origine nel suo studio

dei classici e di vari scrittori contemporanei. In questi versi troviamo spesso

degli stili leopardiani come nella lirica “Una sera d’Autunno” dove la natura

serena è il simbolo di una fugace felicità.

È

presente la luna, l’astro notturno, che osserva dall’alto gli eventi degli umani ed il loro destino, un tema

ricorrente nella poesia leopardiana.

Ma

la lirica della Turrisi è originale e nuova perché la luna è benevola ed non è

sempre indifferente agli eventi umani.

Sembra

vegliare sul “dolce sonno eterno” e il suo fulgore, la sua luminosità

aggiunse una nota di pietà umana all’astro, la cui luce, debole e declinante,

sembra rendere un ultimo e mesto tributo alle “poetiche ossa “ della scrittrice

che immagina “nei campi” il proprio sepolcro.

Dolce Luna

d’Autunno ! Oh quando bianca

Sarà la chioma, e

vacillante il piede,

Ringiovanir potrà

l’anima stanca,

Se il tuo raggio

purissimo rivede:

Ma se per me la

tomba si spalanca,

E d’ogni mal fra

poco avrò mercede,

Ohimè non chiudian

le poetiche ossa

In un Chiostro,

nei campi io vo’ la fossa.

Nei campi, fra

l’erbette, i fior, gli augelli

Quel dolce sonno

mi sarà più grato;

Che val la pompa

di superbi avelli ?

Meglio un sasso di

lagrime bagnato,

Della mia vita gli

angeli più belli

Su questo

chineranno il volto amato;

Su questo i lauri

fioriran, su questo

L’astro d’amore

splenderà più mesto.

La

Patria è presente in tutte le tematiche trattate dalla poetessa. Scrisse molto

pensando alla Patria sebbene le liriche patriottiche non siano molte.

In

queste liriche traspare tutta la passionalità, la voglia di vivere, di fare,

insomma lo “spirito guerriero” della Turrisi spesso represso dalla sua

condizione di donna, dalla scarsa visibilità che ebbe il suo scrivere nella

remota Sicilia. Questo sia per le convenzioni sociali dell’epoca sia per lo scarso riscontro delle sue non trascurabili

doti

letterarie.

I

toni battaglieri si alternano a toni malinconici che sono anche la conseguenza di un isolamento,

dell’anonimato.

Ci sono degli aspetti di critica come nella

lirica “Alle donne siciliane” dove rivolge un appello caloroso alle sue

conterranee affinchè smettano di stare al posto e di “nascondersi nelle loro

stanze”, ed “abbiano il coraggio di insorgere, di appropriarsi di quella

cultura che ormai da troppo tempo viene loro preclusa, trasformandosi nei nuovi

baluardi di speranza per la Sicilia”:

Perché l’umil cure

e l’ozio indegno

Tolgon fuoco

all’ingegno

Se qui, di senno e

di virtù colonna,

Qui preparava Nina

Disdegnando la

gonna,

Al divino Alighier

l’arpa divina ?

Deh,mel credete,

ch’io favello il vero,

Il celarsi è

vergogna,

Sorgete, o care, e

nella propria stanza

Per voi torni

l’ardire e la speranza.

In

occasione della drammatica epidemia di colera del 1837, causa della morte di

migliaia di persone in Sicilia, Giuseppina riuscì ad esprimere la sua forza

d’animo in versi incitando i suoi siciliani a ritrovare la speranza per

risorgere in nome della patria. Per questo motivo invita le donne ad osservare

il comportamento delle antiche eroine come Giovanna d’Arco o Giuditta.

La

sua è un’invocazione a reagire, a riprendere quell’orgoglio, la forza ed anche

l’audacia del loro genere di fronte ad una società che le regola al ruolo di

silenziose spettatrici.

Spetta alle donne, scrive Giuseppina, far ritrovare

alla Sicilia l’antico splendore e la grandezza di un tempo, purtroppo perduti,

e questi propositi li esprime nell’ode Alle donne siciliane,

scritta quando, nel 1843, da Parigi le chiedono – prestigioso riconoscimento –

un componimento da includere nel Parnaso italiano dei poeti

contemporanei. Per lei, femminista viva e originale alla stregua di tante

altre patriote e letterate del suo tempo, “né trastullo né servo è il nostro

sesso”, e l’educazione dei figli è un compito nobilissimo, in quanto è la madre

che plasma i futuri cittadini. Quindi, la “somma virtù” muliebre è indispensabile

alla patria, che ha bisogno di nuova linfa, perché solo attraverso il

risorgimento morale si può raggiungere quello politico, ed è questo ideale -

tenuto sempre alto e fermo - di donna “eroica” che combatte per un’Italia

unita, a caratterizzare la sua corrispondenza con altre poetesse, a

distinguere i suoi articoli sul polemico giornale La ruota.

Lo

stesso impeto e la stessa sensibilità anche nei componimenti di carattere

letterario. Vengono ripresi grandi scrittori soprattutto quelli in cui il suo spirito

malinconico sia simile al suo.

Un

grande ammirazione da parte della scrittrice a George Byron, il poeta inglese

morto a 36 anni a Missolungi. Una vera e propria fonte d’ispirazione per la

poetessa.

Molti dei suoi componimenti furono ispirati al poeta

inglese che costituì per la Turrisi la personificazione di tutto ciò che

avrebbe voluto per sé; la libertà, l’idealismo, l’impero, la gloria.

Pregevole il suo impegno di rivolgersi alla sua

generazione con la nobile ambizione del fare, di quei giovani e soprattutto di

quelle donne, l’èlite da guidare e formare nell’amore della cultura, della

patria e della virtù, con l’intento di forgiare l’illuminata classe dirigente

dell’avvenire.

Credette fermamente e sinceramente in questa missione

ma il suo canto non ebbe un eco sufficientemente ampia per portarla a

compimento.

Non fu purtroppo attorniata da un vero e proprio

circolo di intellettuali per cui nessuno alla sua morte sviluppò ulteriormente

gli aspetti del suo moderno pensiero.

Pur essendo una donna nata nella periferia d’Europa,

pur essendo morta in giovane età, ha lasciato di sé un’importante eredità

culturale, che solo recentemente ha iniziato ad essere ricattata

definitivamente dall’oblio nazionale e regionale.