ALCARA LI FUSI (Messina) - I Luoghi dell'Eremita San Nicolò Politi - Il Monastero di S. Maria del Rogato - L'Eremo - L'Acqua Santa - La Grotta del Lauro - Borgo Stella, ecc.

1 - Il Monastero Basiliano di Santa Maria del Rogato;

1.a – La “Dormitio Verginis”

2 - Fra Lorenzo da Frazzanò e l’eremita Nicolò Politi – La loro amicizia

3 – La Grotta dell’”Aspicudd” sull’Etna, abitata da Nicolò Politi

4 – Verso l’Abbazia di Maniace

5 – La grotta del Cernaro (o del Giornale) di Maletto

6 – L’incontro fra San Nicolò Politi e San Lorenzo Ravi da Frazzanò

7 – L’arrivo di San Nicolò Politi ad Alcara – Cenni sul fiume Rosmarino e sull’idolo di Monte

Scurzi

8 – La Pietra dell’Eremo di san Nicolò Politi

8.a – L’”Acqua Santa”

9 – La morte dell’Eremita San Nicolò Politi

10 - la richiesta di canonizzazione di Nicolò Politi

11 – L’Antica Alcara

12 – San Luca da Demenna – cenni sul Mercurion

13 - I riferimenti storici su San Nicolò Politi

14 – L’Eremo di San Nicolò Politi

15 – Le reliquie del Santo – Il Libro di Preghiere – I furti

16 – L’Esame delle pergamene in parte trafugate

17 – I Documenti

18 – La Koimesis nell’arte

19 – Alcara Li Fusi (cenni di storia)

20 – La Grotta del Lauro

21 – Borgo Stella

22 – N. 3 Video su Alcara Li Fusi

1.

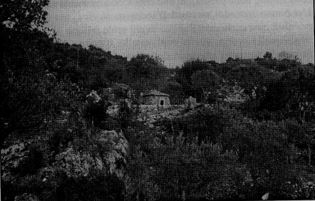

Monastero Basiliano di Santa Maria del Rogato

LA STRUTTURA

(Dott.ssa Musolino)

La Vergine è abbigliata con una veste di color porpora ed è avvolta da un manto scuro. Ha le mani incrociate sul ventre e il suo corpo è posto sorpa un catafalco di color amaranto e decorato da volute molto semplici.

Attorno alla Vergine si trovano gli Apostoli e i Dottori della Chuesa orientale che indossano il tipico Pallio Liturgico.

In alto si trovano due angeli che sorreggono una mandorla con all’interno il Redentore che tiene tra le braccia l’anima benedetta della beata Vergine raffigurata da una bambina in fasce.

Sullo sfondo della scena si trovano degli edifici con finestre bifore da cui alcuni personaggi assistono all’evento.

In alto l’iscrizione

“ H KOIMHCIC THC U_EPA!IAC "KO ”

“

dormitio della Santissima Madre di Dio ”

Ai lati del Cristo si trovano:sulla

destra : IC

dal

lato opposto : XC

Varie parti dell’affresco, lateralmente si presentano coperte dalla cornice in muratura che in alcuni punti si è staccata dal supporto murario mettendo in evidenza le tracce di altri affreschi tra cui un San Giovanni Battista e due volti forse da identificare con due monaci del monastero.

L’intera parete era quindi affrescata e successivamente l’unico elemento raffigurativo ad essere lasciato visibile, o ad essersi salvato dall’incuria fu proprio la preziosa “Koimesis”.

Sulla porta d’ingresso principale, sormontata da una piccola apertura di forma circolare, è posta

un’antica e semplice Croce greca, forse in origine dipinta, che in origine, ma di cui oggi,

non si vede altro che il legno.

Il 15 Agosto di ogni anno, la campana del Rogato richiama i fedeli alcaresi che si riuniscono

lontano 15 Agosto 1167.

La festività dell'Assunzione celebrata in occidente il 15 agosto, corrisponde alla festività ortodossa della Dormizione nella stessa data. Visti i resti dell'affresco conservati nella chiesa del Rogato, conformi alla tradizione figurativa bizantina della Dormitio Virginis, attorniata dagli Apostoli, che trasfigura la morte della Madre di Cristo in un sonno transitorio immune dalla morte, si potrebbe affermare come la chiesa del Rogato sia stata, nel corso di un millennio, al centro di un avvicendamento di culti, da quello ortodosso dei monaci basiliani a quello occidentale, con implicazioni sociali e storici da studiare.

La presenza del Santo Eremita Nicolò Politi fu giustificata dal fatto che viveva in una grotta posta nella Valle Calanna.

Il suo confessore fu proprio l’abate del Monastero del

Rogato, Cusmano (Gusmano, Cosmo, Cosmanus) detto il Teologo.

Padre Cusmano era quindi un monaco siculo, di cui non

si conosce la città natale, vissuto intorno all'anno 1167 e Abate del

Monastero di Santa Maria del Rogato presso la città di Alcara, dell'ordine di

S. Basilio. Fu ricordato negli annali storici successivi come uno dei maggiori

autori in lingua greco-medievale proprio a partire dal magnifico Inno Acatisto

al Santo (di cui purtroppo ci è giunto solo qualche frammento). Un autore

successivo, Placido Merlino, a metà del '600, citò la medesima figura del

Cusmano chiamandola "Don Urbano".

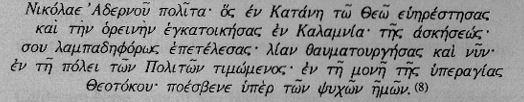

"Vita S. Nicolai Adernionensis Eremitae"

"Cosmani Theologi ad D. Nicolaum Eremitam, Hymnus"

Salve Nicola inclito

d’Alcara protettore

accogli i voti fervidi del nostro afflitto cuore,

dal trono tuo di gloria prega per noi Gesù.

O giovinetto angelico bello qual vago fiore

la tua innocente infanzia sacrasti al divo amore,

nell’aspre solitudini vivesti con Gesù.

Nelle più dolci estasi di fervida preghiera

la tua serafica anima fu in ciel da mani a sera,

impetra a noi colpevoli di non peccar mai più.

Di penitenza vittima in questo mondo triste

piangesti a calde lagrime le passioni di Cristo,

l’esempio tuo sì fulgiso ci sproni alla virtù.

Anche in Sicilia erano presenti le antiche Vie Francigene… le strade dei pellegrini che nel Medioevo si recavano a Messina per proseguire il pellegrinaggio verso Roma o altri luogo di culto. Molte di queste antiche vie furono cancellate dalle continue trasformazioni sul territorio (molte diventarono le attuali statali) ed altre sono delle vere e proprie trazzere. Archeologi, topografi e storici sono riusciti a ricostruire in Sicilia le reti delle antiche Vie Francigene:

2. Lorenzo Ravi da

Frazzanò e Nicolò Politi: l'amicizia fra i due Santi

L’amicizia

tra i due Santi fu narrata in uno dei

passi della vita di San Lorenzo.

Per

questo motivo le due comunità di Frazzanò, in riferimento a San Lorenzo, e di

Alcara Li Fusi, per San Nicolò Politi di cui è patrono, si gemellarono per la prima volta nel 1665 e

successivamente nel 1996 e nel 2000.

Come

abbiamo visto i due Santi s’incontrarono nel 1137. Entrambi giovanissimi ma

differenti nella loro personalità, nel modo di vivere e soprattutto nella

spiritualità.

Lorenzo

era un giovane austero, che spese la sua vita al servizio del prossimo, a

contatto con la gente, predicando e convertendo i peccatori.

Nicolò,

giovane bellissimo, timido e schivo, visse invece tutta la sua vita

nascondendosi agli occhi del mondo e celando quindi la sua vera identità. Un

atteggiamento forse anche legato ad un perenne intento di sfuggire alle

ricerche dei suoi genitor , che aveva abbandonato nel cuore della notte,

ma anche di dedicarsi in modo totale ed esclusivo alla preghiera e dalla meditazione.

Giovanni Petronio Russo

(Adrano, 24 giugno 1840- Adrano, 14 dicembre 1910; inventore, saggista ed

artista) descrisse San Nicolò Politi come

“Media è la sua statura, regolare delle membra,

gentile alle fattezze: bionde e inanellate ha le sue chiome, serena ed aperta

la fronte, nere le sopracciglia, vaghi lucenti e cerulei gli occhi; bianco e

rotondo il volto, rubiconde le guance, non grande ma profilato il naso”.

San

Nicolò (nato ad Aadrano nel 1117) era figlio di Almidoro ed Alpine Politi, una

nobile famiglia di Adernò e per evitare il matrimonio combinato dai

genitori con una ricca e nobile fanciulla,

fuggì a nord-est di Adernò rifugiandosi in una spelonca sull’Etna,

dove visse in penitenza per 3 anni.

3. La grotta è

detta di “San Nicolò Politi” ed è ubicata in contrada “Aspicuddu”.

In

tutta la cavità è presente un discreto stilicidio e nel lato Sud l’acqua si

raccoglie, nella galleria principale, in una pozzanghera fangosa.

Dopo

la pozzanghera la galleria si divide in due cunicoli che si sviluppano a

diversi livelli e, dopo pochi metri, si incrociano per svilupparsi in modo

separato prima di immettersi in un unico ambiente.

Alcuni

cunicoli hanno uno sviluppo cilindrico regolare, con diametro di circa 1 metro,

mentre il pavimento è costituito da lava rappresa. La

galleria bassa in direzione Sud ha l'aspetto tipico delle grotte molto antiche:

la volta e le pareti sono rivestite da una patina bianca di concrezionamento; i

piccoli brandelli di lava parzialmente rifusi che pendono dalla volta sono

anch'essi rivestiti da questa patina e a volte prolungati da brevi stalattiti;

il pavimento e la parte inferiore delle pareti sono invece scuri a causa del

fango trasportato dalle acque. In questa cavità sono stati rinvenuti frammenti

di ceramica attribuibili alla cultura di Castelluccio, ad età classica e

medievale.

Si CT 032: Grotta del Santo

Comune: Adrano (Ct)

Località: Lava Grande

IGM: 261 II SE M. Minardo (1969)

Latitudine N: 37° 42' 31"

Longitudine W: 14° 52' 35"

Quota: 1030 m s.l.m.

Sviluppo: 800 m

Dislivello: 20 m

Idrologia: Stillicidio intenso

Percorribilità: Buona

Andamento: Orizzontale

Terreno: Lave non datate del Mongibello recente

Percorribilità: Buona

Andamento: Orizzontale

Terreno: Lave non datate del Mongibello recente

Percorribilità: Buona

Andamento: Orizzontale

Terreno: Lave non datate del Mongibello recente

Al km 29 della SS 284 che da Adrano conduce a Bronte, si prende una strada verso Est

che attraversa la ferrovia Circumetnea all’altezza di un casello.

La strada conduce a Monte Turchio e dopo circa 3 km, in contrada Timpone, diventa una

carrareccia che, solo in alcuni tratti, è coperta da calcestruzzo.

Dopo altri 400 m si lascia sulla destra una breve strada asfaltata che conduce ad un pozzo, e si prosegue per 1.5 Km salendo attraverso le lave del 1595 (Lave del Gallo Bianco). Percorsi in totale 5 Km, a q 985, si lascia la carrareccia e si imbocca una traversa chiusa da una sbarra e orientata verso M. Minardo. 0.5 Km più avanti si incontra una dagala interamente recinta da un muro a secco e coltivata a mandorli e viti. Nella parte più alta di questa dagala si trova un secondo recinto, all'interno del quale si apre la grotta. Qui è stato eretto un altarino in memoria del Santo Nicola Politi, patrono di Adrano, che, secondo la tradizione, visse in questo luogo dal 1134 al 1137

Dal sito:

http://www.mungibeddu.it/MUNGIBEDDU/schede/032.html

Trascorso

questo periodo, Dio suggerì al giovane di lasciare la sua caverna dove i

genitori avrebbero potuto trovarlo e di andare verso Alcara, sotto il

monte Calanna, guidato da un’aquila celeste. In questo luogo sarebbe vissuto

fino alla morte.

Lungo

la strada, Nicolò si fermò nella chiesa di “quel

valorossimo di Maniace”.

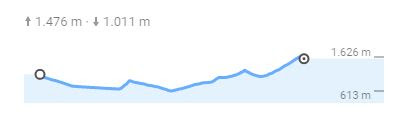

4. Vero l’Abbazia di Maniace

Era

l’antica Abbazia di Santa Maria di Maniace con annesso convento Benedettino e

qui,

per

un caso fortuito o per volere del Signore, c’era anche frate Lorenzo Ravi da

Frazzanò.

Frate

Lorenzo era, reduce dall’Etna, dove aveva digiunato per 40 giorni, e si era

fermato all’abbazia di Maniace, prima di dirigersi, conforme al volere

del Signore, verso il monastero di San Filippo di Fragalà.

Abbazia di Maniace

San Lorenzo Ravi

da Frazzanò

Lorenzo Ravi

(Frazzanò, 22 ottobre 1120 – Frazzanò 30 dicembre 1162)

Monaco cristiano,

presbitero e venerato dalla Chiesa Cattolica ed Ortodossa

I suoi genitori, Cosmano Ravi e

Costanza Monaco, morirono nell’arco di tempo di un anno

Dopo la morte del padre, la madre

era già deceduta da un anno, nella vita del

giovane Lorenzo entrò un importante

figura femminile di nome Lucia.

Era una vicina di casa che, con

amore, si prese cura del giovane e sfortunato ragazzo.

All’età di sei anni chiese alla

madre adottiva Lucia di intraprendere lo studio delle lettere

umane e divine nel Monastero di San

Michele Arcangelo a Troina.

Troina – Monastero Basiliano di San Michele Arcangelo il Vecchio

successivamente ricevere gli ordini minori e maggiori.

I confratelli rimasero stupiti dalle virtù umane e religiose di Lorenzo, tanto che lo stesso

Niceforo (?), Vescovo di Troina, lo invitò subito a vestire l’abito monacale basiliano

A vent’anni Lorenzo era già sacerdote e subito si diffuse nel territorio la sua fama soprattutto

in merito alla sua fede ricca di penitenze che osservava dalla più tenera età.

pensieri di cielo", come riferisce l'antica leggenda greca.

Il giovane desiderava una vita da eremita e lasciò il monastero per vivere sei anni in

una grotta dell’Etna.

Per divina ispirazione fece ritorno al monastero di Troina per poi recarsi nel Monastero di Agira.

Agira –

Abbazia di San Filippo

La

tradizione citò il del suono delle campane che svanì solo quanto Lorenzo

abbracciò

i confratelli.

La santità di Lorenzo si diffuse in tutta l’area nebroidea e i fedeli, a costo

di gradi

sacrifici,

si recavano ad Agira per ascoltare la parola illuminata del sacerdote Lorenzo.

I fedeli,

grazie alla sua intercessione presso Dio, ottennero dei miracoli e delle guarigioni.

Dopo alcuni

anni di permanenza nel monastero di Troina, verso il 1145 e all’età di 29 anni

e con

il parere

favorevole dell’abate troinese Galieno e con Erasmo, abate del Monastero di

Agira, decise di lasciare il cenobio dell’Argangelo per andare a vivere in un

luogo solitario, in eremitaggio.

Non si

hanno riferimenti sul luogo in cui si recarono.

L’unico

riferimento fu la costruzione da parte di San Lorenzo della costruzione di una

piccola

chiesetta dedicata alla martire Santa Lucia. Probabilmente i tre mantennero nei

cinque anni

di permanenza, un certo contatto con il mondo esterno.

Nel 1150

San Lorenzo si congedò, tra le lacrime dei due abati, per andare a vivere in

completa solitudine in una grotta alle falde dell’Etna. Il sito rimase sconosciuto (forse la grotta

Del Cernaro o di Maletto ?).

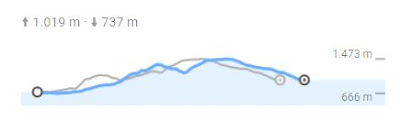

5. Etna –

Grotta del Cernaro ( o del Giornale) di Maletto

L'ingresso inferiore immette in una

sala, il cui pavimento è ricoperto da terriccio e da alcuni massi crollati

dalla volta, dove si procede eretti. Verso monte la volta è assai bassa e

occorre procedere carponi per una decina di metri sino a raggiungere la base di

una scala di pietra dove si trova l'ingresso superiore, costituito da una

apertura nella volta. Poco prima di questa scala si trova una galleria lunga

circa cinque metri situata ad un livello superiore. Segue una galleria dalla

sezione quadrangolare. Più avanti si incontra un piccolo salto che dà accesso

ad una galleria, alta poco più di 2 m, molto ben conservata, di sezione

dapprima ellittica e quindi triangolare. Il pavimento è costituita da lava

scoriacea. Dopo circa 40 m la galleria, per circa 4 m, si articola su due

gallerie sovrapposte dove la volta è assai bassa. Si superano due buche

profonde più di 1 m, e si giunge in una galleria alta 5 m con sezione a goccia.

Continuando si raggiunge una lingua di lava che ingombra la galleria per una

decina di metri. Si osservano qui delle lamine distaccate dalla parete. La

cavità termina con la volta che degrada progressivamente.

Grotta di

scorrimento lavico lunga circa 160 m in lave preistoriche.

Sinonimi: Grotta

Giornale (o “Del Cernaro”)

Comune: Maletto

Località: Sciarella del Cernaro

I.G.M.: 261 II NE Bronte (1969)

Latitudine N: 37° 48' 13"

Longitudine W: 14° 55' 44"

U.T.M.:

Quota: 1400

G.P.S. (geo):

G.P.S. (utm):

Sviluppo: 165

Dislivello: 19,5

Idrologia: Stillicidio

Percorribilità: Buona

Andamento: Orizzontale

Terreno: Lave non datate del Mongibello antico

Da Maletto si percorre la strada

statale 284 in direzione di Randazzo sino al Km 7. Si imbocca una strada

asfaltata in direzione nordest e la si percorre sino a M. La Nave, un cono

avventizio di colore rosso, a 5 Km dal paese. Si prosegue per 500 m su una

carrareccia che costeggia dapprima le falde del monte e successivamente curva

sulla destra ed in leggera salita si addentra in un querceto e conduce ad un

cancello che delimita il demanio forestale. Alla destra del cancello si diparte

una mulattiera, transitabile con automezzi per fuoristrada, che si inerpica nei

boschi. Dopo 1 Km si incontra una diramazione ad angolo retto sulla destra. Si

percorre questa diramazione, molto erta, per 500 m, attraversando un

castagneto, sino ad un breve tratto in piano. Da qui si prosegue a piedi per

circa 150 m, in direzione est, mantenendosi in quota, sino a raggiungere una

radura. Qui si trova uno degli ingressi della grotta, poco visibile ma

segnalato da una piccola piramide di pietre. Più avanti si trova l'ingresso

inferiore.

Spirito Santo fra continue

lotte contro le tentazioni del maligno. In questa solitudine fu consolato dalla visita di

pii eremiti che come lui, dimoravano tra i boschi del vulcano, in grotte o in ripari di fortuna.

Fra questi eremiti ci fu anche San Nicolò Politi, tra l’altro contemporaneo di Lorenzo;

San Luca, abate di Sant’Elia in Calabria; con il quele scambiò “pensieri del cielo”

Nel 1155 fece ritorno nella sua natia Frazzanò ed entrò nel Monastero di San Filippo di Fragalà.,

“distante appena mille passi da casa sua”.

In questo

monastero in fermò per circa tre anni, facendo edificare a “Frainos”

(altro nome

di Frazzanò), una chiesa dedicata a San Filadelfo che fu arricchita di molte

reliquie.

La sua vita

nel monastero era intensa, dedicata alla parola del Vangelo ed alle numerose

visite dei

fedeli che chiedevano le Grazie.

Nei primi

anni del 1158 fu chiamato a predicare in alcune zone della Puglie e della

Calabria che

ancora non

si erano riprese dalla dominazione saracena..

Lorenzo

deide una grande prova di fede mostrando ai fedeli la Grazia di Dio.

Si recò a

Reggio in seguito alle suppliche dei

cittadini colpiti dalla peste.

In breve

tempo ridiede la salute del corpo non solo a chi lo invocava ma, come il

profeta Giona,

riportò i

peccatori, grazie alla penitenza, alla sincera conversione.

A Reggio

costruì ben tre chiese i cui ruderi sono sparsi per i colli della città.

Alla sua

partenza erano presenti il Duca, l’Arcivescovo Metropolita di Messina e

una gran

folla riconoscente al Santo per le sue intercessioni presso Dio.

Ritornò a

Frazzanò, nel piccolo borgo natio, dove si dedicò ancora con

maggiore fede ai divini misteri perché gli era

stata annunciata la sua dipartita

dal monto

terreno. Un anziano, con toni apocalittici, gli aveva riferito i voleri divini

ed anche

le

meraviglie che Dio avrebbe operato alla sua morte.

Le leggende

citarono come Lorenzo affrontò delle continue penitenze, sin da piccolo,

anche con

spargimento di sangue. Tutti riferirono il “prodigio della camicia”.

Il sangue

versato per tutta la notte, scomparve del tutto e la camicia del santo rimase

candida.

Secondo

l’agiografia laurenziana ci furono anche numerose visioni che costellarono

tutta la vita

di santità

di Lorenzo.

Nell’autunno del 1162 ritornò

definitivamente a Frazzanò ed ebbe appena il

tempo di vedere ultimata la nuova

chiesa di Tutti I Santi, da lui tanto desiderata

ad

honore della Santissima Trinità.

In questa chiesa si compirono

numerosi prodigi e Frazzanò diventò faro di luce divina per tutte

le comunità Nebroidee e non solo. I

fedeli ricorrevano a lui per avere delle Grazie sia per

la guarigione del corpo che per lo

Spirito. Nel Natale del 1162, dopo il Vespro del 30 dicembre, verso le 18,

l’angelo della morte venne a visitarlo nella celletta in cui viveva e dalla

quale non

usciva da circa tre giorni. Tre

giorni vissuti nell'ansia di

essere finalmente riunito al suo

Divino

Maestro, e nello sforzo di purificare ancora la sua anima con la penitenza,

per renderla

più degna nel presentarsi dinanzi al

trono dell'Altissimo.

Emise il

suo ultimo respiro ed il suo corpo cominciò ad emanare un soave profumo che

tutti, dall’abate di Frazzanò al più piccolo bambino” riuscirono a percepire.

Nella cittadina è rimasta una forte devozione

che dura da

circa otto secoli. Le reliquie sono conservate nella Chiesa che i frazzanesi

dedicarono

al loro Santo concittadino e patrono nel XV secolo.

Frazzanò – La Chiesa di San Lorenzo

6. L’Incontro tra

San Nicolò Politi e san Lorenzo Ravi da Frazzanò. La partenza dei due

Santi da Maniace verso Alcara e Frazzanò

Lorenzo, mosso da un sentimento istintivo, accolse il giovane con affetto, con molti atti di carità e simpatia fraterna. I due strinsero subito amicizia partecipando insieme alla Santa Messa e sedendosi vicini durante la parca cena. A tavola, durante la lettura della passione di Nostro Signore, Nicolò si turbò versando copiose lacrime per la sofferenza e la morte di Cristo. Lorenzo, insieme agli altri confratelli, ebbe modo di apprezzare la grande sensibilità e l’immenso amore che il giovane Nicolò serbava nell’animo. Tutti i confratelli, commossi, dissero tra loro:

“ Se costui così giovane rivela tanta perfezione, che sarà negli anni maturi?”

L’indomani, Lorenzo e Nicolò si avviarono insieme. Lorenzo, che già alla tenera età di sei anni era entrato in convento, conosceva i monasteri basiliani della zona ed indicò all’amico il monastero di S. Maria del Rogato, nei pressi di Alcara, come luogo nel quale avrebbe potuto recarsi per ascoltare la messa e comunicarsi . Il Monastero era guidato dall’abte Cusmano, detto il Teologo.

Gli parlò anche del padre Confessore, Cusmano di Alcara, uomo di grandi virtù ed abate del monastero, al punto di meritare l’epiteto de “Il Teologo”.

A padre Cusumano e a Lorenzo, Nicolò aprirà il suo cuore negli anni successivi, fino a poche ore prima della morte.

Quando i due frati giunsero a Portella Gazzana, si separarono con la promessa di rivedersi.

Portella Gazzana

(Longi)

Nel mese di luglio

si svolge a Portella Gazzana la festa

del grano ovvero “A Pisera”.

Dopo la raccolta del grano, i covoni sono lascati al sole per una ulteriore

maturazione. Si procede quindi alla pesatura con i cavalli che effettuano nell’aia

dei giri circolari per separare il frumento dalla spiga. Il grano pulito viene prelevato

per essere portato al mulino per la macina.

Frate Lorenzo

proseguì per Frazzanò mentre frate Nicolò per Alcara.

7. L’Arrivo di

Nicolò Politi ad Alcara

Il Santuario Eremo

di San Nicolò Politi nella Valle Calanna

appartenenti all’Appennino Siculo. Geologicamente sono costituite da roccia calcarea

dell’era Mesozoica e ricadono nei territori di Alcara Li Fusi e di Longi, centri entrambi

nella provincia df Messina.

Il rilievo calcareo presenta degli evidenti specchi di faglia che formano

delle bellissime pareti di roccia. Interessante è lo specchio di faglia a strapiombo della

Valle Calanna dove nidifica l’aquila reale. Su un versante si apre la Grotta del Lauro che

presenta stalattiti e stalagmiti. Sul versante nord-occidentale, a bassa quota, nidifica il

grifone che negli anni passati fu sterminato per un criticabile comportamento dei pastori.

Grifone che fu reintrodotto da poco tempo e con grande successo.

Sulla cima doveva sorgere un antica città greca (“ Krastos”). In lingua siciliana il termine

“Castrus” indica il maschio della pecora ma in questo caso il toponimo dovrebbe derivare dal

latino “castrum” che significa “fortezza”.

Rocche del Castro

Rocche del Castro e Rifugio del Sole

Rocche del Castro – Nel Regno dei Grifoni e dell'Aquila

Rocche del Castro – Nido dell’Aquila Reale

Nell’abbazia conobbe padre Cusmano che Nicolò scelse come suo confessore.

Grazie a questo codice fu possibile venire a conoscenza della vita esemplare e santificata di San Nicolò Politi, il cui sacrificio altrimenti sarebbe andato perduto.

Sempre attraverso questo codice si ebbero delle notizie sull’amicizia che legava il Santo di Frazzanò (Lorenzo Ravi) all’eremita di Alcara perché nessun altro autore, nemmeno il Gaetani, ne fecero menzione.

I biografi di S. Lorenzo curarono di riportare scrupolosamente i particolari ufficiali della sua vita e non mancarono di elencare tutte le sue opere di apostolato e di santità compiute sotto gli occhi di tutti. Però non potevano conoscere una vicenda così delicata e intima, come la sua amicizia con S. Nicolò.

Quest’amicizia faceva parte della sfera privata dell’uomo S. Lorenzo e, proprio perché privata, sfuggiva ai clamori della gente, al controllo dei contemporanei e soprattutto degli agiografi.

Solo padre Cusmano ne era a conoscenza così come della presenza dell’eremita che viveva nascosto tra i monti.

La tradizione sulla vita di S. Lorenzo, dunque, si biforca: da un lato, la biografia ufficiale, che lo descrisse santo e prediletto a Dio; dall’altro, gli appunti dell’abbate del Rogato, che immortalarono l’affetto amichevole di due uomini che percorsero il difficile cammino dell’ascesi e della penitenza per amore di Dio. Sarà padre Cusmano a far conoscere al mondo questa meravigliosa amicizia, sulla scorta delle confidenze che Nicolò gli fece in privato ed è per questo motivo che la sua amicizia con Lorenzo entrerà a far parte solo degli scritti della vita del santo di Alcara, che risalgono tutti al manoscritto di Padre Cusmano ed al suo inno in onore di San Nicolò.

“Un venerando Padre onorava a quei dì la religiosa famiglia basiliana. Egli era di penitenza esemplare, di specchiatissima condotta, di zelo instancabile, Amore

vole confortatore degli afflitti, maestro degli ascetici, salute ai peccatori, tutto fervore nelle concioni, promovendo generose offerte dei fedeli in più luoghi come per incanto avea fatto sorgere nuovi sacri templi , molti ne aveva restaurato. Avea liberato Reggio dalla pesre, e la fama di sua santità divulgatasi avea operato prodigi immensi a quantieziando da lontano partitisi chiedano il supremo soccorso in loro sollievo. La terra di Frazanò fu il fortunato paese che diedegli i natali, Lorenzo era il suo nome, poco dopo la sua prodigiosa morte, venne elevato all’onore degli altari. 25 primavere aveano ammirato il giglio di purità. l’adranita Penitente, nella grotta del Calanna: correa l’anno 1162. Lorenzo il santo, reduce dalle sue meravigliose fatiche, fattasi corona del merito acquistato per tante missioni, trovavasi per pochi dì tra i suoi correligiosi in s.Maria del Rogato. Nicola che ivi si porta periodicamente a chieder lume dal suo maestro in divinità, a purificarsi nel cuore con la più esatta delle debolezze…s’imbattè nel venerando Lorenzo”.

Lorenzo, in particolare, rimase colpito dal fisico invecchiato, imbrunito e malaticcio di Nicolò, dai suoi capelli lunghissimi ed incolti, dalla veste logora da mèndico, dalla spaventosa magrezza, indizi che svelavano a quali sacrifici si fosse sottoposto in tutto quel tempo per amore del Signore:

“Stupivasi Lorenzo; e à larga vena da gli occhi

mandava torrenti di tenerissime lagrime, vedendo in tale stato un nobilissimo

Cavaliere, che per amor di Dio, spogliatosi di quanto avea, rinunziò, fuggendo

il mondo con tutte le ricchezze, anche i propri genitori, e la sua destinata,

nobile, e virtuosa Sposa; e si confondea tra se stesso , pensando ch’egli non

avrebbe mai potuto, per poco tempo, non che per tutto il corso di sua vita,

sostenerlo così penosamente, e martirizzata, come la portava l’ammirabile

Anacoreta. Alla fine corse ad abbracciare Nicolò, e con tanto amore e spirito affetto

stringendolo, gli disse: Così ti riveggo caro Fratello in Cristo? In questa

forma ti trovo, amato mio Nicolò? O quanto può il santo amor di Dio, ò quali

fervori egl’infonde né cuori de’ Servi suoi! Ah, che io troppo

agghiacciato mi riconosco nel Divino Amore; ah, che troppo debole sono in

servirlo! Felice te, e fortunato Nicolò, che con tanto ardore, e vigor di

spirito, amante ti mostri, e servo fedelissimo del Signore”.

I due santi si abbracciano amorevolmente: era una festa ritrovarsi! Lorenzo, più tardi, espresse il desiderio di accompagnare l’amico nell’antro di Calanna.

Nicolò acconsentì e così Lorenzo sarà l’unica persona a vedere con i propri occhi, finché Nicolò visse, la roccia che fu, per tanti anni, il suo unico riparo. Nel vedere il cammino lungo e difficile per giungervi; la strada in pietra lavica che tagliava i piedi di Nicolò fino a procurargli delle ferite; le spine ed i rovi che gli si conficcavano nelle carni, senza che Nicolò facesse segno di curarsene minimamente, Lorenzo ebbe parole di meraviglia e di ammirazione. Ma quale, maggiore meraviglia provò nel vedere la spelonca in cui viveva Niccolò! Vi si accedeva con difficoltà da una piccola apertura, attraverso la quale giungeva solo una pallida luce: sembrava una tana per serpenti o per bestie selvatiche; d’inverno quel luogo era senz’altro freddissimo; d’estate, i raggi del sole lo trasformavano in insopportabile fornace. Nemmeno un mucchio di foglie alleviava il giaciglio della nuda terra e grossi, informi macigni, fungevano da guanciale. In un angolo della grotta stavano la catena ed il flagello con cui Niccolò soleva martoriarsi le carni in segno di penitenza. Le lacrime sgorgarono copiose dagli occhi di Lorenzo, nel vedere tanta desolazione. Niccolò rispose sereno che gli erano care quelle rigidezze, e che esse non potevano eguagliare il sacrificio di Gesù Cristo sulla Croce. Lorenzo ebbe allora, ancora una volta, per l’amico Nicolò parole di elogio e di ammirazione, insieme a tanta considerazione e dolore per la vita che gli conduceva. Insieme consumarono il pasto che l’aquila celeste, per benigno volere del Signore, portò loro; un pane bianco, al posto delle amare radici di cui soleva cibarsi Niccolò ogni giorno. Poi trascorsero il tempo meditando sulla Passione di nostro Signore Gesù Cristo e flagellandosi entrambi fino ad abbeverare l’antro del loro sangue innocente. Alla fine di una lunga notte di preghiere e discorsi, così Lorenzo si congedò dal confratello:

“un’altra volta ci rivedremo in cielo, o

Niccola; e ci rivedremo per sempre, per non separarci mai più innanzi al trono

dell’Eterno! Il nuovo anno troverà disanimata questa salma, l’anima sarà

svincolata dalle catene di questo corpo il dì 30 del prossimo dicembre. Mille

anni sembra a me il trascorrere di ogni giorno! Quanto ti sospiro o moneto

felice, che porrai termine alle lagrime del mio pellegrinaggio!”.

”deh! All’arrivo nella celeste Gerusalemme ti sovvenga di me; ivi stando di faccia a faccia, pregalo, prega tu il buon Dio, perché non cessi largirmi il suo supremo aiuto: e che sebbene rassegnato io sia nell’adempiere con rigorosa esattezza il suo voler divino, pure ah! Io bramo con ansia cocente l’ora che io giunga al suo santo regno!”

“Fratelli miei cari (Lorenzo rispose) non può la

lingua narrarvi, e appena la mente capisce l’asprezza del luogo, la rigidezza

dell’antro, l’amarezza de’ cibi, il fervore dello spirito, la crudeltà santa,

che usa con l’estenuato suo corpo; le discipline sanguinolenti, i disaggi osi

viaggi, il disprezzo di se stesso, il dormir sù la nuda terra; l’appoggiar

l’affannato capo su duri sassi, le lunghe vigilie, le fervorose orazioni, le

dolorose meditazioni di Gesù appassionato, la corrente delle lagrime, l’impeto

de’ singhiozzi, e l’abbondanza del pianto: Ma frà tanti rigori, e cordogli,

dopo le assaggiate amaritudini, che gli martirizzarono il corpo, o felice, e

cento , e mille beato di Nicolò (da voi sol conosciuto di vista) chi mi

potrà discrivere l’abisso, ch’egli gose di consolazioni celesti, le contentezze

di quell’anima, le delizie di quello spirito? E quì piangendo Lorenzo passar

non potea più oltre con le parole, essendogli impedite dalla corrente di un tenero

lagrimare: finalmente alle vive istanze di quegli stupefatti Religiosi,

proseguì il racconto: come Dio li provvide di un pane intiero, certamente del

Cielo, portato loro da un’Aquila, che lasciando la sua naturale alterezza, da

colomba comparve, e fedela ancella à prò del suo caro Romito, che con

tanti vezzi mostrò corteggiar, e servire. E sopra tutto, non potea finir di

esagerare il gusto, e le delizie, che loro apportò quel Celeste pane, poiché lo

stesso fù assaggiarlo, e restarne imparadisati”.

disse commosso –

Per recarsi

al Monastero del Rogato l’Eremita Nicolò Politi doveva attraversare il fiume

Fiumetto affluente dell’importante fiume Rosmarino (che la leggenda riporta “a piedi asciutti”).

Scafi nel Comune di Alcara Li Fusi. Lambisce Alcara e Militelòlo Rosmarino e, dopo

un percorso di circa 30 km, sfocia nel Mar Tirreno tra Sant’Agata di Militello e Torrenova.

(L’etimologia del termine “Ghida” è ignoto, forse di origine araba)

Il termine Rosmarino è invece legato alla presenza delle piante di rosmarino che,

soprattutto nel tratto inferiore del suo percorso, crescono spontanee sulle sue sponde.

e di parte della Calabria. Un percorso tra i rilievi montuosi dei Nebrodi che,

nel bacino in esame, superano i 1800 metri. La vicinanza al mare limita l’ampiezza del

bacino idrografico e quindi anche la portata che ha un carattere torrentizio legato alle condizioni climatiche della zona con piogge generalmente concentrate nei mesi invernali.

Il grande dislivello ha permesso alle acque di creare un ampio e profondo alveo che

presenta grandi massi erratici (massi di grandi dimensioni trasportati lontano

dal loro luogo d’origine) e un forte processi d’erosione dei suoi argini.

Gli altri corsi d'acqua vicini, scorrono paralleli gli uni agli altri e presentano caratteristiche molto simili (Furiano, Zappulla ecc.) I suoi affluenti principali sono: i torrenti Cudirì, Fiumetto e Fiere a sinistra e i torrenti Murazza, Sant'Anania, Stella e Niresa a destra.

Il corso del fiume negli anni passati, forse ancora oggi, è stato oggetto di attività estrattiva

molto intensa con danni ambientali incalcolabili.

Nell’ aerofotogrammetria sono evidenti le zone chiare oggetto di estrazione.

Sempre sul tratto terminale del Fiume Rosmarino si trova, sulla sinistra del suo coso, un monte

dall’aspetto conico posto vicino al confine tra i comuni di Militello Rosmarino e

Sant’Agata di Militello. Si tratta del Monte Scurzi, alto circa 494 metri e distante circa 2,5 km

dalla costa tirrenica.

montagne circostanti, era nell’antichità un punto strategico molto importante.

Nel sito, una stazione della tarda età del Bronzo inizi dell’età del Ferro, fu rinvenuto uno

dei più interessanti bronzetti del Museo d Siracusa. Un bronzetto dal carattere barbarico e

prodotto dall’industria sicula

È un idoletto bronzeo siculo, alto 10,3 cm ed è simile ad un altro idoletto rinvenuto nel

Mendolito. Simili nell’imperfezione della lega metallica, come della fusione, che

sull’occipite, sul dorso, nelle natiche ed in una coscia ha lasciato delle minuscole porosità.

La struttura craniale è diversa da quella del Mendolito. Il viso molto piccolo e molto

prognato (prominenza della mandibola, tipica delle scimmie), gote gonfie ed è

contratto in un ghigno, fra l’orrido ed il grottesco. Occhi naso e bocca sono

piccolissimi e la stessa bocca fu ottenuta con un breve colpo di punta. La chioma è trattata

con un raschiatoio, con una lunga falda occipitale tutta ripresa a fitti e minuti tratti di

bulino. Il torace piatto e trapezio, con capezzoli e l’ombelico punzonati ed è cinto da una

stretta fascia, appena avvertibile nella pessima fusione, e certo corrispondente

al cinturone, molto nitido invece nella figurina del Mendolito.

Nel dorso il solco spinale e la divisione dei glutei, come i particolari dei gomiti e

delle ginocchia sono indicati a punta. Il gesto delle mani è identico a quello del Mendolito.

Entrambe le statuine sono espressione di arte indigena e probabilmente raffigurano un

Indigeno, un Siculo, m in quello di Monte Scurzi è presenta una chioma greca.

Il bronzo di Monte Scurzi

Bronzo del Mendolito

derivati molti altri insediamenti. Il sito avrebbe avuto una continuità

di vita dalla fine dell’età del Bronzo, inizi età del Ferro, fino al V secolo a.C.

Infatti secondo l’archeologo Bernabò Brea, in una relazione del 1955, scrisse che:

“dal materiale rinvenuto è facile dedurre che il villaggio sorto in età pregreca è

sopravvissuto anche per i primi secoli di colonizzazione. Oltre ai reperti dell’età

del Ferro, abbondanti furono i frammenti di ceramiche ioniche del VI secolo a.C.

e forse anche dei principi del V secolo a.C.. Ma nulla attesta la continuazione dell’abitato

in età posteriore

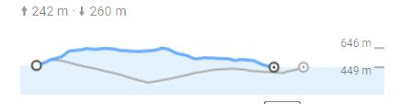

8. La Pietra dell’Eremo di San Nicolò Politi

Plinio e Dionigi di Alicarnasso attestarono come l’eroe Patron Turio accompagnandosi ad Enea approdò sulla spieggia del Mar Tirreno in Sicilia, di fronte alle Isole Eolie, e sull’altura del monte abitò la città di Aòlunzio, e ai piedi ove si trova Alcara, costruì il castello che prese il nome del fondatore “Turiano”.

Il Beato guardava e pensava, nella solitudine delle pietre, degli alberi, del suono delle sorgine e del scorrere del fiume, nei lievi sibili delle aquile e dei grifoni, rifugiato in quel presagio che sapeva tanto di mistico. Il suo sguardo fissava quelle case quasi aggrappate alla rocca del castello Turiano.

Monte Soro

le gioie che si è lasciato definitivamente dietro…. guarda le due lampade, i genitori, che vanno

consumandosi e che forse guizzano per le ultime volte della nostalgia del figlio.

Due lacrime gli solcano timidamente le gote; il cuore è come attanagliato agghiacciato,

oppresso da una mano di ferro. Getta un profondo sospiro “

8.a L’Acqua Santa

“L’Acqua Santa”

di numerosi torrenti e smottamenti in vari punti del territorio.

Il maltempo isolò per due giorni il piccolo centro e distrusse un ponte ed

una edicola votiva rurale dedicata alla Madonna.

Fu allagata anche la grotta dell’Acqua Santa della prodigiosa fonte e la foto

ritraeva la statua del santo che galleggiava sull’acqua.

Va chiarito che l’immagine, pur mantenendo quel carico di indubbio pathos, di per se non è del tutto inconsueta per questo luogo, in quanto capita che nei periodi invernali le copiose precipitazioni penetrino nell’edificio dal cancelletto d’ingresso, oppure che l’abbondanza d’acqua proveniente dalla stessa fonte facciano allagare l’edificio fino al soglio di ingresso.

L’immagine comunque ha un fascino indiscutibile e se da una parte fa riflettere sugli effetti della già menzionata antropizzazione dei territori in relazione ai fenomeni atmosferici, dall’altra parte colpisce emotivamente l’idea che laddove in Alcara si ricordi il prodigio dell’Acqua Santa, soltanto l’immagine scultorea del Santo non sia stata completamente sommersa dalle acque limacciose penetrate all’interno dell’edificio, restando lì, ancora in quella posa, con quel libro in mano e la croce poggiata al petto, quasi a raccontare l’incrollabilità di quella fede, di quella perseveranza nella preghiera e quel desiderio di servire Dio che rivivono nel racconto della vita del Santo.

Sappiamo che si tratta di una statua ben solida in cemento e resina, realizzata qualche decade fa dal Prof. Nicolò Agliolo Gallitto, ma la suggestione che la foto lascia è notevole, come è pure ben chiaro che l’acqua l’abbia parzialmente sommersa fino a qualche ora prima che la foto venisse scattata.

Tuttavia il simulacro come il Santo ch’esso raffigura appare quasi nel “suo” elemento d’elezione distintivo: l’acqua. Acqua che nella storia, nella tradizione e nella leggenda di S. Nicolò Politi ricorre con indubbia frequenza: alla nascita, durante il suo cammino e nel giorno della “rogazione dei miracoli” che ne sublimò la santità a tal punto che da li a breve papa Giulio II ne autorizzò il culto.

Dalla pioggia alla santità, dalla tempesta alla speranza.

Lo sgorgare dell’acqua fu un vero prodigio. Sotto un macigno di pietra si trova una fonte di acqua salutare in un bacino concavo che ancora oggi, dopo secoli, gli abitanti di Alcara tramandano come espressione del miracolo di Nicolò Politi. Per questo motivo il luogo è chiamato “Acqua Santa”.

Rivolse lo sguardo verso la catena rocciosa, in cima al Monte Crasto e la falda calcarea del Calanna.

In questo punto notò una sagoma che volteggiava nell’aria, maestosa, spiegando le vigorose ali piumate. Si librava in volo come a giocare, compiaciuta di farsi vedere dagli occhi dell’Eremita che la seguiva in ogni suo leggiadro movimento fino al precipizio dove si trovava il suo maestoso nido.

S. P. Q. A.

(“Senatus Populus – Que

Alcariensis”

“Senato e Popolo di Alcara”)

Il Convento del Rogato

Il Luogo dell’Acqua Santa

Il Calanna dell’Aquila Reale

Era il territorio teatro delle sue preghiere e vi

dedicò circa trent’anni della sua vita, vivendo nella grotta dell’Eremo con

dure penitenze rispondendo al richiamo divino di proteggere la terra di Alcara

e gli Alcaresi.

9. La Morte dell’Eremita Nicolò Politi

Non vide l’aquila ma gli apparve un angelo che gli rivolse la parola recandogli la frase che il suo cuore aspettava con grande desiderio

Durante il cammino, forse a causa dell’ansia, si sentì venire meno e per un attimo ebbe la paura di non poter raggiungere il convento.

Si fermò sedendosi su un masso sull’angusto sentiero e la sete lo assalì a tal punto da screpolare le sue labbra.

Passarono due donne contadine che portavano in testa due ceste colme di mele.

Videro l’Eremita… si fermarono… una donna strinse la cesta al capo temendo l’Eremita fosse un ladro.. accellerò il passo con egoismo cercando una fuga e lasciando quindi la compagna indietro.

La compagna alla vista di Nicolò con il volto stanco ma sereno, capì nel suo animo come quella figura fosse un penitente di preghiera,,, si chinò .. pose la cesta colma di mele a terra e le offrì al pellegrino.

Un episodio che venne tramandato dalla memoria popolare e che venne considerato un miracolo. Si narra che i frutti posti nella cesta della contadina ingrata, quella che si era data con egoismo alla fuga, si trasformarono in serpenti mentre nella cesta della donna caritatevele, le mele si trasformarono in rose e meravigliosi fiori colorati. L’episodio venne ricordato con una piccola edicola che è posta sotto l’Eremo proprio nel luogo del supposto miracolo.

Nicolò riprese le sue forze e s’incamminò verso il Rogato.

Nel Convento padre Cusmano alla vista dell’Eremita capì subito come la sua vita non sarebbe stata lunga e ebbe la visione, la percezione di un uomo, figlio di Dio, smarrito sulla terra.

Lo confessò e gli chiese di accompagnarlo alla grotta ma Nicolò non acconsentì e ritornò alla sua povera dimora da solo.

I frati basiliani del Rogato nella festa dell’Assunzione, il quindici d’agosto, prima di celebrare la messa attesero invano la venuta di Nicolò.

Nicolò era morto nella sua grotta rendendo la sua anima a Dio in un luogo ricco di memorie e di ricordi.

“Nell’istante stesso in cui l’Anima di Nicola

lasciava la spoglia mortale, le campane di

Alcara, mosse da una mano invisibile, suonarono a

festa.

Al non mai provato spettacolo, gli alcaresi sono

sicuri che qualche grandioso avvenimento

loro si annunziava e molti pensano essere morto in

odore di santità qualche religioso

del vicino monastero del Rogato, alcuni dicono di

essere morto il teologo

Padre Cusmano che da tutti veniva salutato per

santo.

Avidi i molti di poter spiegare quel prodigio si

portarono al Rogato ed ivi trovarono

P. Cusmano che loro dice:

“Riferite ai vostri concittadini che oggi è volato

al cielo un vicino eremita:

Nicola Politi di Adrano”.

Ed ecco un uomo dal braccio assiderato, per nome

Leone Racuglia, impone a tutti il

silenzio, egli recava una stupefacente notizia:

“Cittadini osservate il mio braccio, non è che da

recente così divenuto;

di buon mattino cercavo alcuni miei buoi smarriti,

rinvenuto a stento il primo

seguivo a cercare l’altro verso le contrade del

Calanna: giunto ad una grotta

trovo segni di tracce umane, osservo là dentro e

vedo la figura di un uomo

genoflesso, appoggiato ad una Croce, teneva un libro

fra le mani…..”

quelli del Rogato, commossi e stupefatti, seguirono il Racuglia, passando lo

asciutto torrente e il fiume Ghida e si avviano alla grotta del Santo eremita.

Giunti dinanzi alla grotta Leone Racuglia grida:

Miracolo ! Miracolo !

Il suo braccio era guarito; alcuni del Clero entrarono nella grotta e con somma

delicatezza e venerazione mettono fuori il Santo Corpo e tutto quel popolo.

fremente di di gioia santa, ripetutamente grida in un palpito solo:

Evviva il nostro Santo Protettore !” (Monteleone).

Padre Cusmano salì sulla “pietra dell’Eremo”, una

“pietra” che era vissuta con il povero Eremita, e narrò la vita, le glorie e i

prodigi di Nicolò Politi.Poi volse lo sguardo verso Cammara e commosso

affermò:Quella contrada per Nicola fu Santa / sotto una

pietra vi è l’Acqua Santa”.

nell’Eremo della Val Calanna

(Disegno conservato nelle carpette della studioso Branchina nell’Archivio Parrocchiale di Adrano).

Il Santuario dell’Eremo alle falde del Calanna

dove San Nicolò visse per 33 anni

Dopo attimi di sbigottimento, i fedeli presi dalla

commozione, cominciarono anche a piangere perché quasi increduli del prodigioso

avvenimento.Si levò una voce unanine di ringraziamentoChiamamulu di nome paisanu,Viva Viva Diu e Santa Nicola,E quanti è bedda sta Parola !

10. La Richiesta di Canonizzazione

di Nicolò Politi

Chiesa di San Pantaleone

La Bolla di Canonizzazione per il Santo protettore fu consegnata ai due concittadini alcaresi:

*****

Diletti figli, salute e apostolica benedizione

il Beato Nicolò, visse una vita santa in una grotta vicino alla vostra città,

e voi, o meglio i Vostri maggiori, ebbero una grande venerazione per lui.

Ricevettero il corpo per collocarlo nella chiesa maggiore ma per una ragione più importante

fu collocato nella chiesa di Santa Maria del Rogato, la quale è oggi inabitata e per

timore che non si tenti di rubarlo, desiderate trasportarlo in città con intenzione di

celebrarne la festa anniversaria della sua beata morte il 17 ed il 18 di Agosto,

e ciò tanto in città come anche nella chiesa presso la grotta detta di

San Nicolò lo Zito, dove rese l’anima a Dio.

Ci avete pregato che questo vostro desiderio venga appagato dalla nostra

benignità apostolica. Non ben volentieri abbiamo accolto i vostri voti e vi permettiamo che

possiate trasportare il Corpo del Beato Politi dalla chiesa del Rogato alla chiesa della

vostra città; e vi concediamo la facoltà di poterne celebrare la festa del suo anniversario

il 17 ed il 18 di Agosto, tanto in città come in quella presso il luogo dove visse e rese

l’anima Beata a Dio, a vostro piacimento. Senza alcun pregiudizio dell’autorità

apostolica. Anzi con speciale grazia vi favoriamo ancora e in virtù di Santa

obbedienza decretiamo che nessuno degli ordinari cui spetta, abbia a impedirv di

celebrare la festa, sia direttamente che indirettamente, per mezzo di altri,

molestandovi, in qualsiasi maniera, tanto meno trasportarvi la festa collocandola in

altro tempo, nonostante disposizioni in contrario.

Dato in Roma presso S. Pietro sotto l’anello pescatorio

il 7 di giugno 1507, anno 4 (IV) del nostro Pontificato

Filippo De Senis

Ai diletti figli della Città e terra di Alcara, Diocesi di Messina

(Traduzione dell’originale eseguita da Padre Giudo Passalacqua)

Lo storico Montelone ricordò nelle sue

ricerche come il numero 7 nelle scritture e pratiche ebraiche fosse un numero

santo: San Nicolò Politi:-

Nacque nel 1117; -

Fuggì dal mondo a soli 17

anni d’età; -

Nel 1137 si trova nella

grotta dell’Etna -

Ogni 7 giorni della

settimana andava a confessarsi nel Convento del Rogato;-

Morì il 17 agosto del

1167; -

Venne canonizzato il 17

giugno del 1507; Dopo la consacrazione del Beato nel 1507,

cominciò ad essere celebrata la ricorrenza del Santo permessa dalla Santa Sede.La prima statua fu ultimata verso il 1518 ma

il popolo non aveva ancora una “vara” per portare in processione il Santo

Protettore.Il Morelli riportò come “ per la vara portantina vi provvide il Comune inviando a Catania alcuni

incaricatiche acquistarono una bellissima “Vara” di S. Agata

in legno pregiato con quattro colonne,con moderna tutta decorata, che ai catanesi non

serviva più in quanto per la loroPatrona ne avevano fatta costruire una da un certo

mastro Vincenzo ArchifelUn’altra tutta in argento inaugurata per la festa di

S. Agata il 4 febbraio 1519.La “Vara” acquistata dagli Alcaresi si

conserva tutt’ora e viene adoperata per la processione del Santo il 3 maggio.

L’ambiente in cui visse l’Eremita pulsa ancora

di vita, ha qualcosa di mistico che non è facile descrivere ma che si

percepisce soprattutto se si è dotati di una grande sensibilità.Nel 1993, erano passati ben 826 dal momento in

cui fu rinvenuto il corpo del Beato e la grotta, in cui visse, grazie alle

offerte degli Alcaresi era stata

modificata con la costruzione di un tempio. Fu eretto un altare, l’altare del

Calanna che per tre secoli fu meta di pellegrinaggi per ottenere grazie.

11. L’Antica Alcara e altre

notizie sull’Acqua santa e sul Monastero di San Barbaro di

secondo le fonti, l’edificio di culto più antico.

Secondo le ricerche di Mons. Gaetano De Maria, da un atto del Vescovo Guglielmo

di Messina, datato 1125, s’apprende come la Chiesa fu edificata

“a spese e con le oblazioni degli abitanti di Alcara”.

Nel 1131 il Vescovo Ugo la sottomise all’Archiimandrato di Messina, perché di rito

Greco. Nel 1144 era ancora alle dipendenze dell’Archimandrato, anno della

revisione dei privilegi ordinata da re Ruggero II. La struttura odierna è frutto di vari

interventi che si sono susseguiti nel tempo soprattutto tra il XIV e gli inizi del XV secolo.

Si narra come i genitori di San Nicolò Politi, prima della sua nascita,

si siano recati nella chiesa in pellegrinaggio. Giunsero da Adrano per chiedere

a San Nicola di Mira, allora molto venerato, la grazia di un figlio.

Di gran valore artistico il portale ad arco ogivale mentre l’interno,

ad unica navata, è completamente spoglio d’opere d’arte.

E’ dedicata a Santa Maria Assunta e custodisce al suo interno numerose opere d’arte.

Pietro D’Asero, si trovano la statua e le reliquie di San Nicolò Politi.

Una delle più pregevole opere d’arte dell’oreficeria siciliana opera di Paolo Guarna.

Nel Duomo si conserva un organo del XVII secolo e numerosi dipinti tra cui una pala

settecentesca di Filippo Tancredi che raffigura il “Ritrovamento del corpo di S. Nicolò”;

un Crocifisso ligneo; un antico pulpito in legno; e l’imponente altare centrale.

si trova nella Cappella del Santo Eremita e raffigura l’episodio del ritrovamento del corpo del Santo,

da parte del bovaro Leone Rancuglia, il 26 agosto 1167 nella grotta del Calanna.

L’episodio è raffigurato secondo una tradizione che si tramanda da secoli.

L’eremita è raffigurato genuflesso con un libro di preghiera aperto tra le mani e una

Croce appoggiata sul petto. Di fronte al Santo ci sono dei flagelli e una pergamena

con raffigurate le cinque piaghe di Cristo. Sullo sfondo è raffigurata una piccola

chiesa (la Chiesa del Rogato) la cui campana suona grazie all’intervento di un Angelo.

Nell’opera l’artista volle evidenziare due diversi ed opposti stati d’animo:

incredulità, ecc) rappresentato da una robustezza tipica dei contadini e con il

volto bruciato dal sole e contornato da una folta barba incolta e fitta; dall’altro lato la

bellezza dell’Angelo che con i suoi lineamenti delicati e con un gesto molto

naturale, incorona con una ghirlanda di fiori il Santo Eremita.

Nella parte alta del dipinto l’artista riuscì a creare, in una stretta superficie

uno spazio illimitato, dove si notano le figure del Cristo e della Madonna,

accompagnati da Angeli, che accolgono l’anima bambina del Grande Santo Eremita

pie Surdi sapphica metra canunt

(il termine “Rogato” deriva dal latino “rogare – pregare”. Quindi Maria del Rogato significherebbe: “o Maria che ha pregato il divin suo Figlio, o Maria della preghiera”.

Nel tempo di vita di San Nicolò Politi esistevano nel territorio di Alcara due Monastero Basiliani:

Santa Maria del Rogato;

San Barbaro di Dèmena o Demenna, posto nel feudo di San Giorgio, in

contrada

“Pascì” o “Paxì”.

Demenna era l’antica città posta sulle Rocche del Castro ? Non si hanno riferimenti

sicuri sull’anno di fondazione del monastero, probabilmente fu costruito vero la fine

dell’VIII secolo inizi del IX secolo dato che, dai pochi documenti, risulterebbe

preesistente alla dominazione araba. Durante la dominazione araba il cenobio,

la cui vita culturale e religiosa era molto fiorente, subì un drastico

declino. Il monastero era abitato da pochi monaci che conducevano una vita

contraddistinta da stenti e difficoltà. I monaci riuscirono a superare le difficoltà e

con l’occupazione Normanna il monastero era in condizioni pietose

il Conte Ruggero nel 1097 pose il convento sotto le dipendenze dell’Abbazia di

San Filippo di Fragalà e il suo abate Gregorio intraprese le opere di recupero

del monastero . nel giro di pochi anni il Monastero di San Barbaro ritornò al suo antico

splendore. Nel 1323 il monastero venne ceduto ad un nobile e potente feudatario, Giovanni di Forlì.

In cambio di due salme di frumento (circa cinque quintali e mezzo) all’anno.

Fu per il monastero un colpo mortale perché dopo cinque secoli di gloriosa vita, cessò di

esistere. Demenna sarebbe l’antica città fondata dai Bizantini e il cui termine deriverebbe dal greco “Lacedemonio (abitanti di Sparta) che dovettero abbandonare il Peloponneso nel VII secolo. Fu conquistata dagli Arabi nell’885 perdendo la sua grande importanza. Nel 920 era ridotta a un nucleo di poche case abitate e in quell’anno vi nacque San Luca di Demenna. Durante la dominazione normanna cessò di esistere come borgo autonomo. I pochi abitanti superstiti andarono a vivere a Turiano (Alcara Li Fusi) e a Longi. Alcuni studiosi affermarono l’esistenza di Demenna a circa tre chilometri a Nord-Est di Alcara Li Fusi, in una contrada che è detta “Dèmina “ o “ Lemina”, ricadente nella parte

Le rare campagne archeologiche dimostrano come la città si trovasse sulle Rocche del castro o comunque le stesse Rocche fossero il “kastron” principale della città di Demenna.

Non lontano da Demenna sorgeva il Monastero Basiliano di San Barbaro di Demenna.

La Val Demone era una delle valli in cui fu divisa la Sicilia durante la dominazione musulmana.

Non si hanno riferimenti certi circa l’etimologia del termine “Demona”.

La denominazione “Valle Deminae” apparve per la prima volta alla fine dell’ XI secolo, in periodo Normanno.

Secondo lo studioso Michele Amari il termine era d’origine greca ed indicava il nome degli abitanti del villaggio durante la conquista araba. Il termine sarebbe “perduranti” o “permanenti” (forse nella fede religiosa o nell’Impero) perché era legato al participio presente del verbo διαμένω (permanere, perdurare) del greco bizantino “tondemenon”.

divenuto in seguito città di Demona o Demenna.

Altra ipotesi potrebbe essere legata alla boscosità dei Nebrodi per cui il territorio sarebbe stato chiamato “Vallis Nemorum”, (Terra dei boschi).

Altra ipotesi potrebbe essere legata all’Etna ed in particolare ad una leggenda che vedeva il vulcano abitato da demoni e quindi luogo d’ingresso per il mondo degli inferi. Il territorio sarebbe quindi stato chiamato con il termine “Vallis Daemnorum” ed altri storici dal rinvenimento archeologico i alcuni reperti Lacedemoni, cioè degli abitanti di Sparta.

Mappa Borbonica con il Feudo San

Giorgio, dov’era presente il Monastero di San Barbaro di Demenna, evidenziato

in rosso

12. Nei Luoghi di san Nicolò Politi era nato un altro Eremita: San Luca di Demenna – Il Mercurion tra Lucania e Calabria

A Demenna era nato un altro eremita, poi santificato, San Luca (detto “di Demenna). Alcuni storici, tra cui il Santoro E, indicarono il luogo natale in Tauriana, piccolo centro in Calabria, figlio i Giovanni e di Tedibia e fratello di S. Fantino (uno dei maestri di San Nilo a Mercurion). In realtà Luca era nato a Demenna e fu avviato alla regola basiliana nel Monastero di San Filippo d’Agira dove si formarono molti monaci greci del X secolo. Fuggì da Demenna quando il centro fu occupato dai saraceni (si narra per sfuggire alle loro vessazioni) per recarsi a Reggio sotto la disciplina di S. Elia Speleota di Reggio. Profetizzando un invasione saracena si sposto verso Nord, nell’eparchia di Mercurion, al confine tra la Lucania e la Calabria, a Nola (l’odierna Noepoli) dove restaurò un’antica chiesa dedicata a San Pietro. Qui si stabilì con i suoi seguaci.

(L’area del Mercurio sarà oggetto

di una mia prossima ricerca)

San Giuliano che, negli anni successivi, ebbe un forte sviluppo culturale ed economico.

Questo sviluppo attirò le attenzioni di un “signorotto” locale, un certo Landolfo (erroneamente

identificato con Landolfo di Capua) che tento, con mille azoni di mandarlo in rovina.

Quando Ottone I attaccò la regione, Luca e i suoi discepoli si trasferirono ad Armento, dove fondarono

un monastero fortificato. Fortificò il castello e la Chiesa Madre di Dio, lasciandone la custodia ai propri discepoli. Durante una nuova invasione saracena, guidata dall’emiro Abu – I Qasim Ali, quando il nemico giunse alla porte del monastero, Luca con gli altri monaci a cavallo andarono incontro al nemico affrontandolo con una vera e propria battaglia.

Ci fu un terribile spargimento di sangue da ambo le parti.

Fondò intorno al 971 il celebre monastero dei SS. Elia ed Anastasio del Carbone, che divenne il quartiere generale di s. Luca sia come baluardo fortificato contro le incursioni dei Saraceni, sia come luogo dei molti miracoli, che egli vi operò.

In seguito venne raggiunto da sua sorella Caterina, rimasta vedova, e dai suoi due figli, i quali presero tutti i voti; Luca fece stabilire sua sorella e altre monache in un convento dedicato alla Madonna, che era stato saccheggiato dai saraceni nell'ultima invasione. Vene afflitto per tre anni da una malattia che lo faceva zoppicare, quindi gli venne annunciata la morte imminente da un angelo e si spense nel monastero di Armento nel 984, assistito e poi sepolto da San Saba di Collesano

Nel XIX sec. il paese di Armento fu saccheggiato dai francesi che distrussero il monastero dei Santi Elia e Anastasio e nel 1857 fu sconvolto da un terribile terremoto.

San Luca di Demenna in una edicola

votiva di Alcara Li Fusi

13. I Riferimenti Storici su San Nicolò Politi

siti evectus fontem poscit, monitusque baculo ferire silicem, e saxo

rivum, morbis etiam salutarem. Elicuit”

“… giunto nell’arida contrada rocciosa, cui gli antichi diedero il nome di

Acqua santa, tormentato dalla sete desiderava una fonte, e avvertito di

percuotere col bastone una pietra, fece sgorgare dal sasso una sorgente

capace di guarire le malattie”.

Riportò alcuni elementi importanti sulla vita del

Santo..

riprende il cammino affrettando il passo per poter compiere prima

dell’imbrunire l’ultimo tratto del suo viaggio e avanza fra sassi aguzzi

e rovi pungenti spesso costretto ad arrampicarsi su balze scoscese, ansante

per la stanchezza e con i piedi dolenti”.

Antonino Surdi di Alcara, riportò il miracolo dell’Acqua Santa nella sua prosa barocca

contorno, se potesse scoprire qualche segno d’onda corrente, o pur se nella

concavità di qualche sasso alcuna reliquia di pioggia trovar potesse stagnata;

e parendogli non esservi, né campo né luogo di potervi sgorgare in quelle

asprezze alcun rivolo, né in quei duri e grossi macigni rinvenire vestigio

di fonte veruno. Sentitosi consumare dall’urgente calor della sete, senza

speranza di poter quella discacciar dalle sue aride labbra, vedendosi abbandonato

da ogni mondano aggiuto, si volta all’immensa Provvidenza del suo

Signore e confidando fermamente in quella così tra sé ragiona:

Intanto una voce si udì dal cielo, che all’assetato Romito così disse:

Alzati mio caro: sorgi Nicolò, e col tuo bastone, in cui figurato porto quel segno,

nel quale si compì la redenzione del mondo; onde più che la verga di Mosè

prodigioso si sperimenta; batti quel sasso in nome dello Spirito Santo,

chè vedrai sgorgarne un’acqua meravigliosa, quale non solo servirà

per smorzar di presente, come anche per alleviar la tua sete, ma pure

avrà virtù per discacciar dà corpi di chi

devotamente l’assaggerà, ogni malore, ogni sorte di infermità.

Con grandissimo stupore. E non minor gioia inteso ciò dallo orante

Anacoreta, subito prese in mano il suo miracolo bastone, ed alzatolo verso

quel duro macigno, sì disse:

Nel Nome del gran Padre Iddio Creatore dell’universo, dalla cui

Onnipotenza con un solo fiato, sorse creato il tutto….”

Percuotendo con il suo bastone quel duro sasso, non come Mosè con due

colpi, ma con una sola percossa vide con ammirevole portento, e

grandissima consolazione del suo spirito sgorgare dal quel ruvido macigno

onde chiare, fresche e salutari.

O meraviglia della Divina Provvidenza!

Mira l’acqua Nicolò, e sorpreso da grandissima confusione, riconoscendo

con tutta proprietà in fonte i benigni soccorsi della provvidenza Divina sparge

dagli occhi suoi per tenerezza di quella sorgente, vivi tormenti di

devotissime lacrime….

Nicola s’inchina, ed assaggiando di quell’acqua miracolosa, la sua cocente sete

smorza e ristora.

NOTIZIE SULL’ACQUA SANTA MIRACOLOSA

L’Acqua Santa di Alcara, grazie ai suoi numerosi prodigi, destò scalpore in tutta la Sicilia e lo stesso Mongitore affermò che…

mentre camminava verso la Terra d’Alcara, arrivato al luogo oggi chiamato

Acqua Santa, riarso da ardentissima sete, invocato il divino soccorso,

batte col bastone un gran sasso, da cui sgorgò una fonte perenne d’acqua,

salutevole a molte infermità e tuttavia ritiene il nome d’Acqua Santa….”

La Sicilia in una

cartina, che evidenzia il sistema idrografico, del 1762

Uno studio più approfondito fu eseguito dal Ryolo nel 1794 quando citò l’aspetto” istorico – analitico delle acque minerali e termali di Sicilia (fonte dello storico Salvo Di Matteo nel suo “Historiae Siciliniae).

un po’ in tutti i luoghi della Sicilia, e sempre le loro virtù

“terapeutiche” erano riferite all’intervento della Madonna o di qualche Santo…

Da queste trattazioni si ricava la nozione di una regione copiosa di acque,

in molti casi dispensatrici di salute e spesso elevate da virtù

soprannaturali e gravide di meraviglia….”

Narrò di una testimonianza diretta quando il 18 agosto 1868, trovandosi in pellegrinaggio sull’Eremo di San Nicola sulle falde del Calanna, volle andare a visitare il luogo santo

“….Noi che abbiamo l’onore di scrivere queste pagine, visitammo

questa sorgente il 18 agosto 1868 con 15 nostri compatrioti adornesi.

Si denomina “Acqua Santa” perché oltre che per il suo nascimento fu

per preghiera del Santo, numerosissime grazie di guarigione si narrano

di fedeli i quali con devozione di essa hanno fatto uso:

quam (aquam) variis escinde vessati morbis,

aut doloriubus apotantes, sani effecti”.

(settima pubblicata in Palermo).

colla guida di un’aquila per venire ad Alcara eligendovi/

per Divina disposizione un luogo più sicuro di penitenza /

il Monte Calanna e vinceste Satana, per la strada che d’ingannarvi tentava /

Quindi afflitto dalla sete battendo per divin comando col vostro bastone una pietra /

che tanto tosto scaturì per “Voi” e per i vostri devoti /

acqua salutare che ne riporta sino ad oggi il nome di Acqua santa /

Imperatrice del Signore un luogo più sicuro per servirlo, per il trionfo del

comune nemico e per l’abbondanza della divina grazia…”.

I Poeti dell’Acqua Santa

14. Alcara Li Fusi - L’Eremo di San Nicolò Politi

15. Le Reliquie del Santo – Il suo libro di preghiere – i Furti

Si tratta di una testimonianza ufficiale prestata da alcuni giurati al fine di autenticare le pergamene, che attraverso vie traverse e difficili, nel 1674, il barone D. Giuseppe Spitaleri, adranita, insieme ai due concittadini Antonino Morabito e il sac. Don Mario Scalisi, erano riusciti a portare ad Adrano, prelevandole da Alcara.

I tre si erano recati da Adrano ad Alcara con la speranza di avere qualche reliquia del Santo. Gli Alcaresi si rifiutarono di consegnare una (o più) reliquia del loro Santo Patrono. Gli adraniti, perduta ogni speranza, stavano per ritornare ad Adrano quando il padre guardiano del Convento dei Cappuccini, Padre Antonio da Alì, forse per rincuorare i tre ospiti del suo convento, li portò in chiesa davanti all’altare del Crocifisso. Da un reliquiario, contenete un gran numero di reliquie di diversi Santi, prelevò il libro di orazioni di San Nicolò Politi e lo mostrò agli ospiti che rimasero increduli.

del terreno redatto dal Notaio Antonio Montone, redatto l’8ottobre proprio del 1574.

Il convento fu costruito in Contrada “Parattica” un luogo sacro dove sorgeva un tempio

greco dedicato ad una divinità femminile.

Con la costruzione su resti pagani si edificò il Convento cancellando ogni traccia

di paganesimo e la scultura della dea che chiamavano “Fortuna”

Si realizzò il desiderio degli Alcaresi che da tempo, circa otto anni, avevano avanzato la

richiesta di avere nel loro territorio i frati Cappuccini.

Nel 1568, per superare le difficoltà opposte dai Superiori, per i problemi della questua, la comunità

offrì la somma di 18 onze e, su richiesta, il frumento secondo le necessità.

Furono restaurati la preesistente chiesetta e i locai adiacenti e si creò un

“bel giardino deliziosa selva rigabile”.

ampliati negli anni 1624 (la Chiesa), 1656 (il Convento), 1673 (la Sacrestia),

1676 (la cornice dell’Altare Maggiore eseguita da Fr. Antonino da Troina).

I Frati si dedicarono ad un fervido apostolato anche nei paesi vicini e soprattutto nelle

campagne. Il convento era dotato di una ricchissima biblioteca come risulta da un

catalogo redatto nel 1844 e conservato presso l’Archivio di Stato di Messina.

La biblioteca rimase successivamente nel convento disabitato ed esposto ai continui

saccheggi. Nel 1866 ci fu infatti la soppressione civile dell’ordine.

Dopo la soppressione del 1866, nel 1892 l’orto fu venduto a privati mentre il Convento fu

affidato in uso al Comune che lo adibì in parte ad alloggio per i poveri, parte a stalle

e fienili. Nel 1940 (?) la biblioteca fu in parte recuperata e trasferiti nella Parrocchia di

San Pantaleone e nel Museo di Arte Sacra. Il Convento fu invece distrutto da un

incendio nel 1956 e il sito trasformato in Villa Comunale.

Chiesa di

Sant’Elia

con numerose statuette (che sono state rubate), paziente lavoro dei frati del XVII

Dalle fonti storiche sembra che le pergamene di Adrano non siano state custodite in modo accurato.

Il sacerdote Petronio Russo nel 1871 criticò la trascuratezza con cui venivano conservate le preziose pergamene e denunciò la scomparsa di nove fogli e mezzo delle diciotto pergamene che erano finite nelle mani del barone Spitaleri.

Una conferma sulla mancanza di rispetto storico fu legata agli studi del Matranga che nel 1874-75 visionò solo sette pergamene,

Nel 1994 le pergamene adranite erano nuovamente diciotto e custodite in un reliquario argenteo.

Una sorte peggiore colpì invece le pergamene che erano custodite in Alcara.

Secondo la numerazione dello studioso Luca Matranga dovevano essere diciotto…..

Furono infatti trafugate nell’agosto del 1978 insieme all’oro degli ex voto che erano cusstoditi nella cappella del Santo, nella Chiesa Madre di Alcara… reperti che non furono mai ritrovati.

16. L’Esame delle

Pergamene (in parte trafugate)

I frammenti superstiti e quelli che furono studiati dal Matranga farebbero parte di tre / cinque libri diversi secondo l’Ufficiatura greca utilizzata dal monaci basiliani.

San Nicolò era un basiliano “dal piccolo abito” e come tale seguiva gli schemi di preghiera dei basiliani con cui era ogni settimana in contatto grazie alla vicinanza del monastero basiliano di Santa Maria del Rogato.

Il Matranga, sacerdote di rito greco, nelle sue relazioni ricordò che per recitare l’Ufficio giornaliero occorrevano numerosi testi che variavano anche a secondo dei diversi periodi liturgici dell’anno.

Le pergamene adranite vennero studiate per la prima volta nel 1870 da padre Antonino Rocchi, basiliano del Monastero di Gottaferrata che le collocò tra l’XI – XII secolo cioè nel periodo in cui visse Nicolò Politi. Le classificò come parti di libri corali dell’Ufficiatura Greca, di cui l’Eremita si serviva. San Basilio aveva permesso a chi volesse condurre una vita ascetica in solitudine, di legarsi alla sua regola come un monaco anomalo, che non faceva vita comunitaria e che, per la forma tozza della sua tunica, veniva chiamato “del piccolo abito” (microu’ schematos”).

Padre Rocchi ed il Matranga giunsero a precise conclusioni.

Quest’ultimo le classificò apponendovi in modo progressivo delle lettere dell’alfabeto greco ed, in particolare, le maiuscole α βγδεζηθικλμνξο per i quindici frammenti alcaresi e le maiuscole

per le sette pergamene adranite che potè visionare.

Le pergamene A e α farebbero parte di un unico libro e per il Matranga risalirebbero al IX secolo o alla prima metà del X. Sono frammenti di alcuni Esapostilari, delle orazioni che servivano di solito per chiudere il Mattutino cioè le preghiere che precedevano le Lodi della mattina.

La pergamena A contiene un frammento dell’Esapostilario di San Giovanni Battista per la Festa della sua Concezione, del 23 settembre; due di Santa Tecla Protomartire (24 settembre);

quello di San Giovanni Evangelista (26 settembre).

La seconda parte della stessa pergamena, comincia con la chiusa dell’Esapostilario di S. Ilarione Anacoreta (21 ottobre), continua con l’invocazione a S. Alberchio Vescovo (23 ottobre) e termina con il titolo dell’Esapostilario di San Giacolo Apostolo il minore (23 ottobre).

La pergamena α si riferisce a diversi mesi:

- Febbraio con le orazioni di San Teodoro (giorno 7); San Policaropo e Filadelfo (giorno 23);

La pergamena contrassegnata da β, posta tra la seconda metà del X e la prima metà dell’XI secolo, contiene gli Esapostilari:

- Dei Santi Martiri e Confessori Guria, Simone e Abibo (15 novembre);

Si tratta di odi che appartengono all’Officiatura greca e si distinguono in tropari ed hirmi cioè unità ritmiche proprie dell’innografia bizantina.

A questa seconda parte appartengono ben 15 pergamene

ODE I

“ I popoli tremarono, le nazioni rimasero attonite, i possenti regni si prostarono, o tutta paura,

piegati dal timore del tuo Figlio;

venne infatti, il mio Re, depose il tiranno e liberò il mondo dai lacci della Corruzione;

il Cristo che abita i cieli, disceso tra gliuomini, santificò il tuo seno e lo rivelò intatto;

Tu sola, infatti, dopo il parto, generando il Creatore, sei rimasta gloria della verginità.

ODE III

Tu, o Cristo, che ti ergi al di sopra di ogni potenza,

dall’alto sei disceso sulla terra, spontaneamente, ed hai risollevato la natura dell’uomo

dall’abissale profondità della dannazione;

lontano da te, il santo non sussiste, o amante degli uomini.

O purissima Vergine, la natura umana accostandosi per te all’irrestibile fiamma

dell’amore di Dio, come un pane che cuoce sotto la cenere, si purifica,

come pure in Te infiammata da Colui che ti rese Immacolata.

Chi è mai costei che davvero è così vicina a Dio da travalixare tutte le schiere degli Angeli ?

È lei, la sola che risplende nel fulgore della Verginità. Come Madre dell’Onnipotente.

ODE IV

Colui che è assiso nella gloria si è chinato incontro agliuomini;

resosi visibile, ma restando invisibile nella natura della sua imperscrutabile divinità,

rivestito da te, o Vergine, nella sua umana natura, salva quanti ri risconono Vergine Madre di Dio.

Vergine, accolse nella sua carne chi carne non era, rendendo parte della propria natura il Figlio

da Lei generato, per cui uno ci appare, in due nature; Dio, rivestito di umanità, ed Uomo.

Impossibile da definire con la limitatezza della nostra mente.

Nell’Inno del Cusmano fu

riportata la formula di preghiera che fu trascritta dal Gaetani in un paragrafo

della sua opera “Viae Sanctorum Siculorum” (Palermo,1657)

ascolta la mia preghiera

or che mi trovo in questa solitudine,

finchè io tengo in Te riposte le mie speranze:

quando lascerò la vita, ti prego, accogli la mia anima

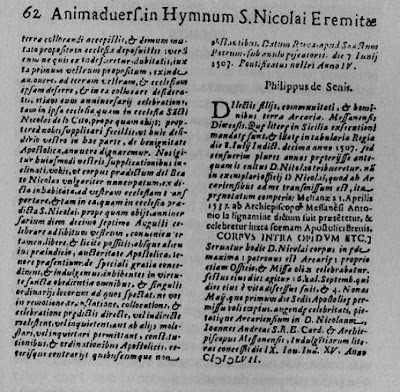

17. I Documenti

Documento n. 1

Supplica degli Alcaresi al Papa

Archivio Vaticano – Reg. Suppl. 1250 – pag. 301 – fascicolo XV – Libro X – anno V

(foto che si trova nell’archivio della Chiesa Madre di Adrano)

È la supplica degli Alcaresi al papa per la sanatoria in merito

al trasporto del Corpo di San Nicolò Politi dalla Chiesa di

santa Maria del Rogato alla Chiesa di San Pantaleone. La supplica

concerne anche la richiesta di autorizzazione per poter celebrare la

solennità del santo il 17 ed il 18 Agosto di ogni anno.

Un decumento risalente al 1507. Del IV anno, di pontificato di Giulio II.

come si rileva dalla nota di catalogazione della copia

nell’Archivio Segreto del Vaticano.

Traduzione del documento

“ Beatissimo Padre, morto un certo Nicola de lo cito, in una

grotta vicini ad Alcara, diocesi di Messina, distante circa tre miglia,

le autorità ed il popolo di detta terra, per la grande devozione che

avevano verso questo Santo a causa della sua buona vita, presero il

suo corpo dalla grotta con l’intenzione di trasportarlo e collocarlo nella

chiesa maggiore di Alcara. Cambiata poi idea lo portaronop in una chiesa

detta S. M. del Rogato esistente in un bosco.

Volendo però allontanare tale corpo dalla detta chiesa disabitata,

in mezzo ad un bosco, dubitando che esso poteva essere facilmente rubato,

lo rimossero di là e lo trasportarono e collocarono nella chiesa maggiore

(San Pantaleone). Ciò fu fatto senza la licenza della S.V. e della

Sede Apostoloica, per la qualcosa presentano questa supplica umilmente

ai Vostri Piedi affinchè la S. Vostra santità favorendo la loro

lodevole decisione e aiutandoli con speciali favori e grazie

conceda e permetta che detti esponenti possano rimuovere il suddetto

corpo dalla chiesa di San Pantaleone e abbiano la facoltà di celebrare a

loro piacimento la solennitù della Messe la festa anniversaria ogni 17 Agosto,

sia nella chiesa Maggiore che nella chiesetta presso la quale morì. Sarà

opportuno comandare a tutti gli ordinari dei luoghi che non li molestino giacchè

gli alcaresi operano regolarmente. Si degni la Santità Vostra di concedere

per grazia speciale tutto ciò detto con un suo Breve. Nonostante

qualunque cosa ci possa essere in contrario.

Questo privilegio è stato concesso giusto la supplica presentata al Papa

ed è stato concesso senza alcun pregiudizio nella città di

Roma nel mese di giugno 1507.

Et per Breve ed sine preiudicio concessum S. Card. Sancti Petri ad Vincula.

………………………………………

DOCUMENTO N. 2

***

Diletti figli, salute e apostolica benedizione

Ci avete esposto che un tale già defunto, Nicolò Politi detto

popolarmente il Beato Nicolò, visse una vita santa in una grotta vicino

alla vostra città, e voi, o meglio i nostri maggiori ebbero una grande

venerazione per lui. Ricevettero il corpo per collocarlo nella chiesa

maggiore ma per una ragione più importante fu collocato nella chiesa

di Santa Maria del Rogato, la quale è oggi inabitata e per timore che

non si tenti a rubarlo, desiderate do trasportarlo in città con intenzione

di celebrarne la festa anniversaria della dua beata morte il 17 e il

18 di Agosto, e ciò tanto in città come anche nella chiesa presso la

Grotta detta di San Nicolò lo zito, dove rese l’anima a Dio.

Ci avete pregato che questo vostro desiderio venga appagato