San Leucio (Caserta) - Viaggio nei territori delle Abbazie di Regio Patronato - Prima parte : Da San Leucio a Pozzovetere

Una congregazione monastica che era stata fondata dal Ven. Bernardo di Rogliano (prov. di Cosenza) nel XVI secolo e papa Pio V la uniformò alla regola di S. Agostino. La congregazione si sviluppò in Calabria, Basilicata ed altre regioni meridionali per poi iniziare una irrefrenabile decadenza a partire dal XVIII secolo e alla fine, della stesso secolo, era ormai scomparsa.

Nel 1783 la Calabria fu scossa da un terribile terremoto e per fare fronte alla drammatica situazione furono soppressi alcuni enti ecclesiastici che costituirono la “Cassa Sacra”.

Sempre nel XVIII secolo passarono allo Stato beni ed archivi di vari enti considerati “benefici di regio patronato”.

Alcuni di questi conventi erano in decadenza ed i loro beni furono assegnati ad altre istituzioni, spesso promosse dallo Stato.

La prima soppressione fu quella riguardante la Compagnia di Gesù con gli editti d’espulsione del 31 ottobre e del 3 novembre 1767. Furono i Borboni a decidere l’abolizione della compagnia e nel 1768 dovettero lasciare il Regno e Malta cinque anni prima dell’intervento di papa Clemente XIV che il data 21 luglio 1773 soppresse ufficialmente la Compagnia di Gesù. C’è anche da dire, per una maggiore chiarezza, che papa Pio VII col breve 30 luglio 1804, munito del regio exequatur del 2 agosto 1804, approvò l’esistenza della Compagnia di Gesù nel Regno, ben 10 anni prima sulle generale ricostituzione avvenuta solo il 7 agosto 1814. Infatti un decreto del 2 luglio 1806, emesso da Giuseppe Bonaparte, aveva abolito il breve di papa Pio VII sull’esistenza dei Gesuiti che erano quindi ritornati a Napoli.

Con Garibaldi nel 1860 la Compagnia subì una nuova soppressione.

Il periodo della rivoluzione francese e quello successivo napoleonico furono caratterizzati da un passaggio di importanti archivi dagli Enti ecclesiastici, conventi allo Stato.

Nel primo periodo quello rivoluzionario o giacobino del 1799 si attuò la distruzione di gran parte degli Archivi degli Enti ecclesiastici ...

sconvolse con le vecchie istituzioni anche gli archivi e le biblioteche...

i monasteri furono invasi come covi di nemici e manomessi senza

scrupolo da turbe pervase da fanatismo... che si accanirono contro le

odiate carte racchiudenti diritti e privilegi secolari dei quali

credevano di cancellare finanche il ricordo...

Lo scempio fu grande e irreparabile; sì che negli inventari compilati

all’epoca della soppressione francese e che in gran parte tuttora si conservano,

spesso è detto che quel poco materiale che si elencava era quel

tanto che era rimasto dopo le vicende del 1799”.

Caduta la repubblica e con il ritorno sul trono di Ferdinando I, furono colpite durante la reazione borbonica tutte quelle case religiose che avevano appoggiato il movimento giacobino.

Con i decreti del 19 e 20 luglio 1799 furono soppressi sette monasteri napoletani molto antichi, importanti e ricchi: Monteoliveto, S. Severino, S. Giovanni a Carbonara, S. Pietro ad Aram, S. Gaudioso e San Martino.

I loro beni furono assegnati ad enti pubblici e in parte al risarcimento dei danni subiti dai cittadini napoletani dal governo repubblicano.

Tra le vittime anche il Monastero dei Santi Severino e Sossio che fu però ricostruito nel 1804 e che diventò Archivio di stato nella successiva soppressione napoleonica.

Durante il decennio francese (1806 – 1815) prima da Giuseppe Bonaparte e dopo da Gioacchino Murat, fu attuato progressivamente un piano organico di soppressione.

La legge del 13 febbraio 1897 riguardò gli ordini monastici di S. Benedetto e S. Bernardo con le loro filiazioni (Cassinesi, Verginiani, Olivetani, Certosini, Camaldolesi, Cistercensi e Bernardoni).

L’anno successivo con il decreto del 2 gennaio 1808 subirono una sorte simile anche dodici monasteri femminili e il decreto del 7 agosto 1809 (n. 448) interessò tutti gli ordini e le congregazioni religiose del Regno che possedevano beni: in totale 210. Altro decreto nel 1810 che colpì altri conventi che erano stati esclusi dalle precedenti soppressioni.

Per questo motivo alcuni conventi diventarono di Regio Patronato e alcuni diventarono beni dell’Amministrazione Reale di San Leucio.

2 . Real Fagianeria di Sarzano –

Piana di Monte Verna

Percorso pianeggiante

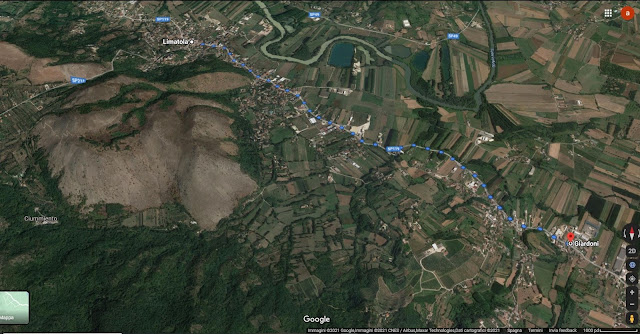

Nel Medioevo gli antichi templi furono sostituiti dalle abbazie tra cui quelle di Sant’Angelo in Formis e di San Pietro ad Montes che favorirono gli insediamenti umani con la nascita di piccoli centri urbani pedemontani. Esisteva una strada pedemontana che collegava i siti collinari all’importante centro di Casa Hirta, ovvero Caserta Vecchia, ed altre vie secondarie che collegavano Morrone con Limatola, sull’importante fiume Volturno, e con Caiazzo passando per il vallone Civicorno, Marmorella e Tifata. Questa via si poteva considerare “veloce” perché permetteva di raggiungere la piana di Caiazzo e quindi le valli Telesina e Alifana.

Nel suo rapporto del 4 ottobre 1768, indirizzato all’Amministratore Generale dei “Reali Siti” dei “Domini di qua del Faro” scrisse..

Nel 1765 Antonio Pinzano, dirigente la Reale Caccia di Caiazzo, faceva ascendere il numero degli animali selvatici del sito a 835 unità sparse nei tre grandi boschi di Selva Nova, Selva Spinosa e Monte Grande.

bel casino, e boschetto della Real Faggianeria, ove veggonsi ancora i ruderi di antichi bagni. Fra la Piana e la Faggianeria vi è una chiesetta opera de’ mezzi tempi. Il territorio di questo casale fa ottimi grani, granone, legumi, vino, ed olio.

L’incisione del Pacichelli Giovan Battista (1641,1702), risalente al 1700, raffigurava Caserta con il suo territorio contraddistinto da piccoli insediamenti urbani e da edifici isolati.

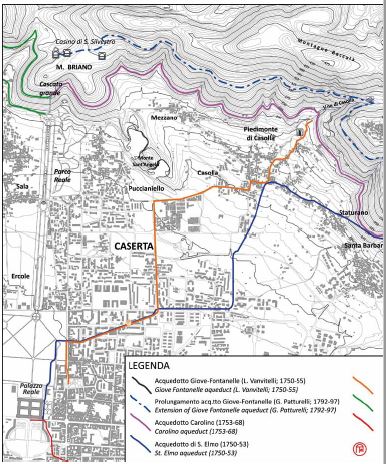

Nella seconda età del XVIII secolo si realizzarono delle grandi opere che modificarono ulteriormente il territorio. Nella Piana del Rizzi-Zannoni fece la sua apparizione la Reggia, l’acquedotto Carolino e le grandi tenute denominate “Cacce Reali”.

Nella planimetria il territorio di San Leucio era circondato da un muro di recinzione eretto nel 1773 che presentava quattro ingressi: del Quercione verso Briano, dell’Arco lungo la strada per Morrone, del Cappuccio lungo il Tifata e del Gradillo verso l’omonima pianta del Volturno. Dal 1775 in poi, fu riorganizzato l’intero sistema di collegamenti, e furono realizzate strade che portavano a Caiazzo e a Morrone. Al borgo della Vaccheria si accedeva tramite una strada che proveniva dal cancello del Cappuccio, posto lungo la Caserta Caiazzo e da qui un sentiero a tornanti conduceva al Casino vecchio, al cancello del Gradillo ed alla scafa di Caiazzo. La Carta Topografica delle Reali Cacce di Terra di Lavoro e loro adiacenze, disegnata da Rizzi Zanoni nel 1784 e rimasta manoscritta, dà immediata percezione delle aree destinate alla caccia reale (Torcino e Mastrati, Mondragone, Riserva di Carditello, Demani di Calvi, Reali Fagianerie, Montegrande, Boscarello, Selva Nuova, Caccia della Spinosa,Cerquacupa, Longano, Bosco di Calabri cito, Bosco di S. Arcangelo). Punti di eccellenza in un’area molto vasta, tra i quali si svilupparono successivamente i siti reali di Carditello e San Leucio.

Territori che prima furono trasformati in riserve di caccia e successivamente in siti reali abbelliti con casini e residenze reali, con il conseguente sviluppo di infrastrutture, che collegavano tra loro i vari siti, e dell’importante bonifica della pianura.

Nella vita di corte lo spazio dedicato alle cacce ed ai passatempi all’aperto occupavano un tempo importante. A Caserta e a Napoli la famiglia reale trascorreva solo brevi periodi dell’anno, il resto era diviso nei luoghi più cari ai sovrani perché ricchi di selvaggina. L’architettura dei fabbricati, realizzati nei siti borbonici, avevano il carattere di luoghi di produzione o di fabbricati di rappresentanza delle singole fabbriche. Inoltre le nuove fabbriche s’inserivano nel territorio e nel paesaggio facendo convivere la funzione residenziale e quella produttiva.

Il sito di caccia della Fagianeria di Piana di Monte Verna risaliva al 1753, così come riscontrabile dalle affermazioni dell’architetto Vanvitelli. Il re Carlo III di Borbone porto lo stesso architetto a prendere visione della reale Fagianeria di Capodimonte, per visionare i metodi dell’allevamento dei fagiani e prendere l’ispirazione per le fabbriche che dovevano essere costruite nella Piana di Caiazzo. Il Vanvitelli nella lettera al fratello Urbano del 01/05/1753 scrisse:

(Artista Pietro Fabris

(Napoli 1740 – Napoli, 1792

A destra e a sinistra chiudono la scena due rupi. Al centro Ferdinando I di Borbone

su un cavallo bianco. È circondato dal suo seguito a cavallo e da uomini che legano a

dei bastoni la selvaggina (cinghiali e cervi) per trasportarla.

Pittura; tela a olio - Datazione 1773 circa – Misure (260 x 157) cm

Collocazione – Reggia di Caserta- Appartamento dell’800, II retrostanza

Fagianeria Borbonica di Capodimonte

Il fiume Volturno che, per ironia della sorte, diventò l’emblema di una perdita del Regno.

Carlo III di Borbone iniziò la costruzione della nuova Reggia di Caserta per un uso più razionale del territorio e una migliore distribuzione della popolazione che da secoli si concentrava soprattutto a Napoli.

I Borbone prestarono quindi una grande attenzione al territorio del Medio Volturno attraverso la realizzazione di reali cacce collegate fra loro e facilmente raggiungibili da Caserta attraverso il miglioramento della rete viaria. Una nota presente nel Libro dei Battezzati di Piana di Monte Verna riportava...

"Oggi 31 gennaio 1753 è passato re Carlo Borbone, che Iddio guardi, e la città di Caiazzo alla caccia della Spinosa, ed ha mostrato non piccolo gradimento della strada maestosa, che si è fatta dalla Scafa di Cesarano fino a detto bosco della Spinosa, con la fatica di cinque mesi di questa povera gente della Piana, Caiazza e S. Giovanni e Paolo, quale strada si è valutata ducati cinquemila" (cit.d.Giulio Antonio Santabarbara).

La Fagianeria, a Piana di Monte Verna deve il suo nome all’allevamento di fagiani che vi si praticava facendo arrivare gli allevatori dall’Ungheria e ciò che vi rimane a memoria è proprio la cosiddetta Palazzina Borbonica, che fu progettata dal Vanvitelli su commissione di re Carlo di Borbone.

Palazzo al Boschetto

Presenta una caratteristica ed originale pianta trapezoidale. Una pianta collegata alla costellazione d’Ercole. Una divinità alla quale era dedicata una stanza della villa ed anche la contrada nel quale sorge l’edificio.

Le sale interne presentano delle bellissime volte affrescate che mi fanno rivivere immagini di una bellissima villa a Barriera del Bosco (Catania) con volte affrescate con disegni quasi simili... il salottino alla francese con scene di Versallies con dame e cavalieri e carrozze tra giardini... il salone grande.. il soggiorno con bellissimi riquadri a girare il vasto ambiente con rappresentazioni di animali ed altro... la stanza da letto con i una bellissima dea con abito bianco svolazzante che tiene in mano la luna e attorno le stelle.... una villa che fu affrescata dagli stessi artisti che lavorarono al Teatro Massimo Bellini (secondo il mio modesto parere riuscirono nella villa ad esprimere la loro grande arte.. ricordo il volto di un cane che sporgeva da un riquadro,, sembrava vivo ed era un pointer... una bellissima aragosta, ceste di frutta, ecc..).... la villa andò distrutta per fare un casermone in cemento.. una villa che era stata costruita se non ricordo male nel 1920 circa... non so ma i fabbricati con età superiore a cinquant’anni per essere demoliti o ristrutturati non devono avere il benestare della Sovrintendenza ? In quella villa ho passato momenti bellissimi della mia vita,,, ricordo le danze che si svolgevano nel grande salone per il capodanno dove ci si riuniva tutti.. almeno 50 persone.. e la bussola che separava il salone dal soggiorno dove nel vetro opaco erano impresse, con lettere stilizzate, le iniziali del caro padrone di casa. Purtroppo non ho le foto della villa ..non avrei mai pensato che avrebbe fatto questa fine... pazienza....

Riparlando della villa del Boschetto, l’edificio presenta tre ingressi. Dall’ingresso principale si accede alla sala denominata “Giuditta ed Oloferme” con un vestibolo che presenta degli archi decorati; seguono poi altre sale interne che prendono i nomi dai temi rappresentati sulle volte: la sala di Ercole, del Paradiso Terrestre e quella della Giustizia. Gli affreschi furono realizzati di diversi artisti noti. Alcuni sono stati attribuiti alla bottega del pittore Belisario Corenzio, altri al pennello del fiammingo Agostino Pussè e al fiorentino Camillo Spallucci.

Sala di Giuditta e Oloferne

Sala del Paradiso Terrestre.

Si tratta della più antica raffigurazione della Giustizia esistente in provincia di Caserta

L’edificio, di proprietà del Demanio Militare (secondo le fonti riportate su internet), è in grave pericolo.

Convento dei Passionisti posto vicino al Palazzo Boschetto

Convento dei Passionisti

Palazzo Boschetto

..............................

3. Badia di Santa CroceCajazzo

Aver travagliato molto per ottenere le notizie opportune (sulla Badia), ma infelicemente tutto è rimasto inutile, spezialmente perche la pessima organizzazione del generale archivio di Napoli ha ridotto tutto a monopolio, e senza appagare le esorbitanti pretenzioni di quell’Ufficiale, ch’è denominato D. Camillo De Rosa, è impossibile di ottener cosa alcuna.

Si osservano ancora i ruderi di tal Monistero, il quale nulla aver dovea di celebrità, poiche la sua esistenza non si trova mentovata in alcuno degli antichi scrittori.

Io feci personalmente delle perquisizioni nell’Archivio di Montecassino, e neppur trovai il nome di questo Monistero.

È da supporsi che abitato il medesimo da pochi monaci, fosse stato abbandonato per l’asprezza del sito, e per le tante altre cagioni, che operarono nel secolo posteriore al decimoquarto la decadenza de’ Monasteri de’ Benedettimi.

Ridotta in conseguenza l’azienda di questo abbandonato luogo a semplice Badia, fu conferita a coloro che più sapevano meritare i favori della Corte di Roma,

venne posteriormente aggregata alle altre Badie di regio patronato, e nel 1749 era posseduta da Monsignor Longhi.

Col progresso di tempo i Monaci Cassinesi di S. Lorenzo di Aversa allegando che la Badia medesima era un loro Priorato, ne domandarono la reintegra.

Fecesi una lunga lite con colui che la possedeva, ma finalmente una sentenza emessa nel 1791, fu deferita al Monistero di Aversa.

Qual Tribunale abbia pronunziato questa sentenza, se la Curia del cappellano maggiore, ovvero il sacro Consiglio, non si è potuto ancor conoscere, nell’Archivio della Curia Arcivescovile di Aversa, ove conservavasi qualche carta relativa al Monistero di S. Lorenzo, si è ritrovato un foglio da cui desumesi qualche notizia imperfetta, che può mandurre al rinvenimento del processo, ca cui può rilevarsi l’indole e la natura della Badia o Priorato.

Rimetto dunque a colui che mi succederà il completare queste notizie, dappoiche ho fatto abbastanza per rinvenire que’ pochi dettagli, che ho espresso.

Soggiungo che malgrado le diligenze più esatte negli Archivj di questa Reale Amministrazione, non mi è riuscito di essere a giorno dell’epoca in cui la Badia fu annessata all’Amministrazione di San Leucio.

Pare che ciò fosse avvenuto nel tempo della occupazione militare (francese).

I ruderi del Monastero di Caiazzo

Il primo documento reca la data del 982 e si tratta di un atto di donazione con il quale il Conte Landolfo donava al Monastero la Chiesa di San Marco in Ceparano, edificata dallo stesso conte, ed alcuni territori di sua proprietà.

Voglio che sia donata, per l’anima mia, al Monastero di Santa Croce, sito sulla vetta del Monte Verna, nel territorio Caiatino, a cui presiede il Signor Abate Dardano (primo abate del monastero di Santa Croce), la mia chiesa di San Marco, costruita nei predetti confini di Caiazzo, in contrada Cesarano , con tutti quei territori di mia proprietà esistenti nella medesima contrada di Cesarano .

Chiesa di Santa Maria Marciano ( Piana di Monte Verna)

San Sebastiano

(Gennaro Aspreno Galante, (Napoli, 28 giugno 1843; San Giorgio a Cremano, 11 giugno 1923), presbitero, docente e storico)

Pulitili ben bene, e con l’aiuto di un cereo acceso, potemmo assicurarci essere del utto erronea la prima lezione di Tomas Apostolus. Invece a’ due lati della testa d’una Santa coronata e on in mano una lucerna leggesi chiaramente S. Lucia, e a’ due lati della testa del vescovo leggesi S. Stef. cioè Stefanus. Lo scambio della parola Lucia la in Tomas avvenne dal perché la L è quasi consumata, e la C è molto chiusa da sembrare a prima vista una O; poscia la S. di S. Stef. fu presa per la finale della parola precedente, e quindi fu letto erroneamente Tomas per Lucia. E qui osservo che la cappella di S. Tommaso, fatta costruire dal vescovo de Pascasio, era in tutt’altro sito, come ho rilevato nella visita fatta dall’illustre vescovo Fabio Mirto nel 1566. Accertata la vera lezione, Monsignor Galante giudicò gli affreschi molto pregiati, soprattutto per la S. Lucia, giacchè s’incontrava per la prima volta in una immagine di detta Santa con in mano la lucerna, lo che spiega perché i pittori posteriori l’abbiano sempre dipinta con due occhi sorretti dalla palma della mano. Il S. Stefanus poi fu vescovo di Caiazzo dal 1° novembre 979 al 20 ottobre 1023, ed ora è il principale Protettore della nostra diocesi. È dipinto con barba bionda e con mitra molto bassa, proprio come ne’ primi tempi angioini. Se la S. Lucia è molto pregiata per l’archeologia cristiana, giusta il giudizio di Monsignor Galante, è del pari pregiato per noi il S. Stefanus, giacchè è il dipinto più antico che rimane di quell’illustre e santo prelato.

In merito alla datazione della Chiesa...

necrologio sotto quel giorno:

In vigilia adentus domini ceciait episcopium calatinum, 1199

Rifatta in seguito, fu terminata nel 1276; essendo

Vescovo di Caiazzo Andrea de Ducenta, come rilevasi da una

iscrizione in versi leonini, che un giorno in essa vedevasi, e che

è riportata dall’Ughelli (Italia sacra, ediz. Del Coleti, Vol. VI, col.448).

Principia nel modo seguente

Mille ducentenis cum sexto septuay[c]nis

Hoc opus expletur, a praecedente jubetur

Ed abbellita poscia con pitture ed ornati, fu consacrata a 22 luglio 1284

dal Cardinale Gerardo vescovo della Sabica e Legato Apostolico, essendo

vescovo di Modena; lo che ritrovasi da una lunga iscrizione che un

tempo vedevasi nel prospetto della nominata chiesa, del pari riportata

dall’’Ughelli e dal nostro Melchiori (Descritione dell’antichissima città di

Caiazzo, pag. 45), e che principia

M. CCLXXXIIII. Sedente Martino IIII

Pont. Max

Dal padre fu preposto al Principato di Benevento e nel 981 per successione ottenne anche il principato di Capua assumendo così il duplice titolo di Principe di Capua e Benevento.

Continuò l’opera caritatevole intrapresa dal padre nei confronti della Chiesa cattolica con concessioni e privilegi concessi a diverse chiese (Montecassino, ecc.).

Al fratello Pandolfo era invece toccato per successione il principato di Salerno ma aveva un carattere completamente diverso sia dal padre che dal fratello Landolfo. Fu infatti inviso dal popolo e quindi privato del potere da Musone, duca di Amalfi. Landolfo fu invece molto stimato dalle popolazioni anche fuori del suo regno.

Era molto legato, da una profonda e sincera amicizia, ad Ottone I di Sassonia (re dei Franchi Orientali dal 936, re d’Italia dal 951 e Imperatore del Sacro Romano Impero) a tal punto da intervenire, come alleato, in una guerra contro le popolazioni greche dell’Italia meridionale. L’esercito germanico subì ripetute e gravi sconfitte che fecero desistere l’imperatore dall’impresa di conquista.

In quei tragici eventi sembra che il Landolfo sia stato ucciso e questa fonte si basava sull’autorevole testimonianza dell’autore della “Cronaca Cassinese – libro 2°, capitolo IX” (Leone Marsicano Ostiense, monaco del Monastero di Montecassino) che riportava l’anno 982 in merito alla morte del conte e cioè lo stesso anno di fondazione del Monastero di Santa Croce.

Il Conte Landolfo e la moglie Sighelgarda fecero queste donazioni per..

…per la sicurezza e difesa del predetto Monastero e dei suoi Abati e rettori, perché ne facciano quell’uso che ad essi sembrerà più opportuno…

…che Landolfo per amore verso dio e per la salvezza dell’anima sua, costruì dalle fondamenta e chiamo Santa Croce, in lode e gloria di N.S. Gesù Cristo; edificò poi anche il Monastero

In base alla bolla il monastero di Santa Croce sarebbe stato edificato dal Conte Landolfo.Infatti nella celebre bolla di Gerberto (Arcivescovo di Capua, nello stesso anno in cui fu nominato Stefano Menecillo Vescovo di Caiazzo nel 979) venivano elencate le chiese appartenenti alla Diocesi di Caiazzo e nell’elenco non figurava il Monastero.Questa mancanza spiegherebbe come il Monastero fu costruito in un tempo, piuttosto breve, tra il 979 ed il 982.Il Landolfo, già Principe di Benevento, successe al padre della Contea di Capua nel 981 ed è quindi probabile che in quest’anno fu costruito l’edificio, altrimenti sarebbe stato citato nella bolla del vescovo Gilberto.Una volta costruito l’edificio, il conte ne ebbe una grande cura anche attraverso delle cospicue donazioni. Donazioni che permettevano ai monaci di vivere con proprie rendite e, facendosi scudo della propria autorità civile, volle renderli indipendenti da qualsiasi giurisdizione vescovile.Una decisione legata alla politica autoritaria di Ottone I e che si contrapponeva alle disposizioni dei Sacri Canoni.Il vescovo Stefano di Caiazzo, nella successiva bolla del 985, ricordò le prescrizioni che vietavano a chiunque di costruire Oratori senza il permesso speciale dell’Ordinario Diocesano e rilevava che quelli già costruiti dipendevano “tutti” dalla Diocesi del territorio in cui sorgevano.Nella stessa bolla il Vescovo affermava, con l’obiettivo di non inimicarsi una famiglia così importante nel tessuto sociale e religioso come quella del Landolfo, ad istanza dell’Arcidiacono e con il consenso del clero.. che« Ut…Ecclesia Sancte Crucis sit absolute livera amodo et deinceps ab omni condizione episcopalis dominationis»…che la Chiesa di Santa Croce, sia del tutto libera, al presente e per l’avvenire, da ogni giurisdizione vescovile.

Decretum Synodi beati Gregari Papae

Nel Palazzo Arcivescovile di Salerno il processo vide la presenza, oltre a quella del papa Pasquale II, dei cardinali: Oddone, vescovo di Ostia; Brunone di Segni; Alberto di Piacenza; Teuzone, Roberto di Parigi che era diacono del Laterano. Erano presenti anche i prelati: Roffredo, Arcivescovo di Benevento; Alfano, Arcivescovo di Salerno; Ruggero, Vescovo di Cava e gli abati, Pietro di Cava, e Madelmo di Santa Sofia di Benevento.

Aversa – Chiesa e Monastero di San Lorenzo

Monastero di Aversa

I monaci benedettini abbandonarono il monastero e probabilmente durante il periodo di Federico II di Svevia. I frati dovevano sottoporsi all’autorità sovrana dell’Imperatore e decisero quindi di abbandonare il monastero così come gli altri cenobi presenti nella regione e questo dopo quasi due secoli dal loro insediamento.Nel 1390, siamo molto distanti dall’era Federiciana, il Vescovo di Cajazzo, Mons. Ottavio Mirto Frangipane citò il Monastero “in Monte Vernae” in una sua vita pastorale al fine diVerificare la cura dei parrocchiani di Villa Santa CroceCon l’avvento degli angioini di Carlo I d’Angiò, i Benedettini ripreso il possesso del monastero così come gran parte dei nobili che avevano perduto, sotto l’impero di Federico II, il possesso dei loro beni. I frati ripreso quindi la loro opera culturale e religiosa. Sulla struttura della badia o monastero, ai tempi dei Benedettini, non rimane nulla se non i bellissimi affreschi della Chiesa di Santa Maria a Marciano che era sotto le loro dipendenze come bene del Monastero.Nella chiesa di San Nicola, a Villa Santa Croce, ai lati dell’altare sono presenti due bellissimi bassorilievi in marmo che facevano parte dell’ornamento della Chiesa del Monastero di Santa Croce.Un bassorilievo raffigura il Cristo sulla Croce ed il secondo Santa Scolastica, sorella di San Benedetto.Nella Cattedrale di Caiazzo sono conservati numerosi libri corali della Schola Cantorum dell’Ordine Benedettino provenienti dall’antico monastero.Naturalmente la presenza dei frati Benedettini nel territorio favorì la nascita di piccoli villaggi ai piedi del Monte Verna e lontani dai maggiori centri abitati. Si trattava in particolari di villaggi di pastori che probabilmente dipendevano dal Monastero da cui avevano avuto le terre e che alla fine diedero sviluppo ad una attività agricola e pastorizia. I terreni, soprattutto quelli sul Monte Verna e nelle sue adiacenze, non erano dei migliori e gli abitanti dei villaggi, assieme agli stessi monaci, cominciarono a dissodare vari appezzamenti con un azione di bonifica che permise l’impianto di oliveti e la messa a coltura di cereali.I monaci rappresentavo per il territorio un forte punto d’aggregazione non solo religiosa ma anche sociale. D’altra parte fino al 1620 l’unica chiesa presenta a Villa Santa Croce era quella del Monastero e la Domenica ed i giorni festivi, gli abitanti dei villaggi si recavano sulla montagna per ascoltare le messe officiate dai monaci. Questa consuetudine durò fino al 1531 quando l’ultimo monaco del monastero, appartenente all’Abbazia di San Lorenzo di Aversa, lasciò definitivamente il luogo.Il monastero mantenne un monaco se nel 1532 era presente come Abbate Paolo Prisco Arcidiacono e nel 1555 era presente suo nipote Tarquinio Prisco.Nel 1558 il monastero fu concesso da Paolo IV a Don Stefano Marzio e nel 1673 l’abate era Corso de’ Corsi di Firenze.Dal registro dei morti della Parrocchia di San Pietro, risulta che don Guido oppure Guidone Foschi, morto il 15 giugno 1721 di anni 63, era stato Vicario Generale e Abate di Montis Vernae.Nel 1721 il Monastero era di libera collazione (Conferimento degli ordini sacri o di un beneficio ecclesiastico), ed era posseduto da Francesco Maria Falconio avvocato romano e nipote di Monsignor Falconio, Vescovo di Caiazzo.Da un manoscritto di Carlo Marocco:

“Franciscus Maria Falconius Civ. Ducalis vige Bullarum expeditarum Calatiae die 18 Iunij, in possessionem praedictae Abbaziae immisimus fuit die 3 Iulii 1721”

… Francesco Maria Falconio cittadino ducale in vigore delle bolle spedite a Caiazzo il 18 Giugno 1721, fu immesso il giorno 3 Luglio 1721 in possesso dell’Abbazia di Santa Croce.

Con l’avvento del Rev. Prisco, si chiuse la serie degli Abati. Dopo la vendita della maggior parte dei beni, effettuata dall’Abate Perrone, la vita del monastero volse al tramonto.

I Benedettini di Aversa, elessero per l’ultima volta un Abate cioè Paolucci, poi persero l’interesse per la Badia divenuta per loro ormai un peso.

Subentrarono i Vescovi di Caiazzo, che cercarono ancora per pochi anni di sostenere le sorti del Monastero, fino ad abbandonarlo anch’essi definitivamente, forse perché situato in una zona impervia.

Oggi come detto del Monastero non vi sono altro che due mura alte, quelle della Chiesa, ed i ruderi di una cisterna colma di pietre e calcinacci. Ultimo epilogo di questo sito, lo ebbe nel 1973, allorquando alcuni archeologi dell’Università di Napoli fecero degli scavi per sondare il terreno intorno alle mura di cinta del Monastero. Vennero alla luce numerosi pezzi di ceramica, il pavimento della Chiesa e alcuni gradini della scala di accesso al Monastero sul lato sud del Monte.

Gli Abati del Monastero

Con l’avvento del Rev. Prisco, si chiuse la serie degli Abati. Dopo la vendita della maggior parte dei beni, effettuata dall’Abate Perrone, la vita del monastero volse al tramonto.

I Benedettini di Aversa, elessero per l’ultima volta un Abate cioè Paolucci, poi persero l’interesse per la Badia divenuta per loro ormai un peso.

Subentrarono i Vescovi di Caiazzo, che cercarono ancora per pochi anni di sostenere le sorti del Monastero, fino ad abbandonarlo anch’essi definitivamente, forse perché situato in una zona impervia.

Oggi come detto del Monastero non vi sono altro che due mura alte, quelle della Chiesa, ed i ruderi di una cisterna colma di pietre e calcinacci. Ultimo epilogo di questo sito, lo ebbe nel 1973, allorquando alcuni archeologi dell’Università di Napoli fecero degli scavi per sondare il terreno intorno alle mura di cinta del Monastero. Vennero alla luce numerosi pezzi di ceramica, il pavimento della Chiesa e alcuni gradini della scala di accesso al Monastero sul lato sud del Monte.

Anno | Abate | Note |

982 | Dardano | Epoca di fondazione e nominato dal Conte Landolfo |

1097 – 1109 | Guarino | Abate del Monastero di San Lorenzo di Aversa |

1449 | Galasso | Priore e Rettore di S. Croce |

“ Idem asseruit dictum Monasterium ( idest Sancti Laurenti) habuisse et habere sub eius grancia beneficium Sancte Crucis de Caiacia collatum per distum Monasterium Reverendo Clerico Stephano Marsio qui tenetur comparere in festo Sancti Laurenti et solvere quolibet anno pro recognitione dicti beneficii carlenòs vigiati octo”

Lo stesso (testimone) asserisce che il predetto Monastero di san Lorenzo, ebbe ed ha tuttora, sotto la sua dipendenza il beneficio di Santa Croce di Caiazzo, conferito da parte di detto Monastero, al reverendo Chierico Stefano Marzio, il quale è obbligato ad intervenire alla festa di San Lorenzo ed a pagare, ogni anno, per il riconoscimento del predetto beneficio, la somma di 28 Carlini…

Anno

Abate

Note

1551

Giovanni Paolo Prisco

Secondo notizie tramandate da un anonimo.

Il Prisco era un Arcidiacono e si dimise nel 1555

1555

1 giugno

Orazio Marzio

Reverendo, procuratore di Tarquinio Prisco, zio di Giovanni Paolo. Il Rev. Marzio prese possesso del Monastero il 14 giugno 1558 quando ottenne il Regio Exequatur che fu rogato dal Notaio Giovanni Lamperio da Caiazzo.

(Regio Exequatur era una procedura con cui l'autorità statale si riservava il diritto di approvare i provvedimenti della Chiesa e in particolare il conferimento dei benefici ecclesiastici vacanti).

L’abate Orazio Marzio rilevò, in un atto del 2 Novembre 1569, di aver ricevuto dal reverendo Chierico Tarquinio Prisco, tramite l’Arcidiacono Caiatino (di Caiazzo) Giovan Luigi prisco, 38 ducati in compenso delle spese processuali a cui era stato condannato in una causa da lui sostenuta l’anno precedente dinnanzi al Reverendo Uditore della camera Apostolica, in qualità di rappresentante della Chiesa di Santa Croce, La causa era terminata il 20 Agosto 1568 con la condanna dell’Abate alle spese.

Non si sa per quale motivo l’Abate sostenne questa causa e nemmeno perché sia stato compensato delle spese processuali. Somme che ricevette dalla prima dignità del Capitolo Cattedrale Probabilmente, come sostiene l’autore dell’interessante ricerca, l’architetto De Francesco, l’Abate difese qualche privilegio usurpato del Monastero. Un privilegio oltraggiato o messo in discussione da persone che seppero ben difendere le proprie ragioni in giudizio davanti alla Camera Apostolica. II 12 Luglio 1571, lo stesso Abate Orazio Marzio erogò – con Atto pubblico presso il Notaio Lamperio la somma di ducati 25 di oro dalle rendite di detta Abazia, in favore di D. Francesco Vigesio di Milano perchè potesse ottenere l’ assoluzione dalla censura in cui era incorso.

Anno

Abate

Note

1587

Evangelista Pallotta

Rev.mo, datario del Pontefice Sisto V e che aveva ottenuto anche l’investitura per Santa Lucia da Flaminio Mirto. Il Pallotta fu presto richiamato a Roma per coprire delle importanti cariche e con atto pubblico, dello stesso anno e rogato presso il Notaio Cesare Manselli, si nominava Francesco Aurificio, procuratore di entrambe le Chiese, fino al momento della nomina del nuovo abate, D. Carlo d’Elia.

1587

Francesco Aurificio

Carlo D’Elia

D’Elia fu accusato di omicidio nel 1601 e fu quindi privato della carica e sostituito con Bolla Pontificia del 12 Agosto 1601 (Clemente VIII – Ippolito Aldobrandini) dal reverendo d. Andrea Posidonio di Maddaloni

Andrea Posidonio

Entrò in possesso dei beni di Santa Croce e di Santa Lucia solo il 25 Aprile 1603. Aspettò l’emanazione dell’Exequatur che non poteva essere emesso se prima l’ autorità giudiziaria non avesse, con relativa sentenza, stabilita la responsabilità del D’Elia dall’accusa di omicidio.

1619

(Giovanni Battista ?)

Pallotta

Cardinale

1620

Giovan Domenico Paolucci di Pesaro

Reverendo nominato il 6 ottobre 1620 direttamente dall’abate di san Lorenzo, D. Alessandro Castrovillari

1627

Marco Aurelio

Nominato il 5 febbraio 1627

1630

Francesco Mambrino

Reverendo eletto il 30 agosto 1630 3 rimasto in carica fino al 1650

1654

Carlo Perrone

Il 24 Dicembre 1654, come risulta da strumento per il Notaio Nicola Severino, il Rev.do D. Carlo Perrone, napoletano, Abate di S. Croce, col permesso anche del Vescovo di Caiazzo, Mons. Francesco Perrone, forse suo fratello, vende tutti i beni appartenenti alla Badia al Mons. Marcello Anania, Vescovo di Sutri e Nepi, con il consenso del Pontefice Innocenzo X .

1673

Carlo De Corsi

Era di Firenze e fu eletto il 19 giugno 1673. Secondo la testimonianza di Nicola Marocco fu nominato anche Abate della Chiesa di Santa Maria del Roseto, nell’antica Diocesi di Telese (Cerreto Sannita). Sembra che sia vissuto fino al 1702.

1702

Corso De Corsi

Anche lui di Firenze e forse parente del precedente abate. Rimase in carica solo un anno

1703

Guido Fusco

Il 13 aprile 1703 era già stato nominato abate del monastero direttamente da Mons. Maiorano, Vescovo di Caiazzo. Morì il 15 giugno 1727

1727

Francesco Maria Falcone

Nominato il 28 giugno 1727. Era di Città Ducale (Prov. di L’Aquila) e fu nominato con Bolla da parte del Vescovo di Caiazzo. Entrò in possesso del Monastero il 3 luglio 1731. Non si sa per quale motivo questa consegna fu ritardata di quasi quattro anni. Il suo governo fu di breve durata,,

1732

Giovanni Paolo Prisco

Arcidiacono della Cattedrale di Caiazzo, fu eletto il 17 maggio 1732 con il titolo di Abate e Rettore come da atto del notaio Novelli.

Fine

Degli

Abati

Dai documenti non risulterebbero altri abati. Il Monastero doveva essere ormai in decadenza e gran parte dei suoi beni erano già stati messi in vendita dall’abate Perrone nel 1654, ben 78 anni prima. Eppure l’abate del monastero di Aversa nominò come abate di Santa Croce un certo Paolucci ma fu solo l’ultimo anelito di vita dato che i monaci Benedettini del Monastero di San Lorenzo non s’interessarono più dell’antica e prestigiosa Badia di Santa Croce.

I Vescovi di Caiazzo, da sempre legati con amore al loro territorio, cercarono di riportare in vita l’antico Monastero. Un tentativo durato solo pochi anni perché ancora loro alla fine abbandonarono l’antico sito. Una decisione presa per diversi motivi e legata alla lontananza del sito dal centro abitato, alla mancanza di mezzi di sostentamento e anche ad una precarietà delle strutture murarie.

Il monastero abbandonato fu subito ambita preda dei pastori di Villa Santa Croce che senza alcun rispetto completarono l’opera di distruzione dimenticando l’antico passato in cui gli stessi monaci diedero un grande aiuto allo sviluppo agricolo e zootecnico nel territorio aiutando, con grande umiltà, chi si era stanziato ai piedi del Monte Verna.

Lo sforzo di fare bene a chi ci ama e si sforza di farci bene, si chiama Riconoscenza o Gratitudine; e perciò è manifesto che gli uomini sono molto più preparati alla vendetta che a ricambiare un beneficio.(Ethica di Baruch Spinoza)

La memoria è labile nel ricordare i benefici

ma tenace nel ricordare i torti.

(Seneca)

I monaci Benedettini di Santa Croce fecero affrescare le pareti della chiesa di Santa Maria a Marciano che era una loro dipendenza. Probabilmente anche la Chiesa del Monastero di Santa Croce, posto in un luogo sperduto come la cima del Monte Verna, doveva avere degli affreschi altrettanto pregevoli.

Affreschi che agli inizi del XX secolo furono portati alla luce da una serie di scavi effettuati nel sottosuolo della chiesa, per ordine del cav De Angelis, allora sindaco del Comune di Piana di Caiazzo ed oggi Piana di Monte Verna. Affreschi che andarono perduti.... furono distrutti dall’ignoranza dei pastori che temevano la chiusura di quei terreni dove portavano a pascolare i loro animali...

Un opera vandalica in grande stile dato che non solo gli affreschi furono distrutti ma addirittura venne ricoperti gli stessi scavi con pietre.

(Una descrizione fatta dal Parroco don Innocenzo Barbiero)

Lo stesso (testimone) asserisce che il predetto Monastero di san Lorenzo, ebbe ed ha tuttora, sotto la sua dipendenza il beneficio di Santa Croce di Caiazzo, conferito da parte di detto Monastero, al reverendo Chierico Stefano Marzio, il quale è obbligato ad intervenire alla festa di San Lorenzo ed a pagare, ogni anno, per il riconoscimento del predetto beneficio, la somma di 28 Carlini…

Anno | Abate | Note |

1551 | Giovanni Paolo Prisco | Secondo notizie tramandate da un anonimo. Il Prisco era un Arcidiacono e si dimise nel 1555 |

1555 1 giugno | Orazio Marzio | Reverendo, procuratore di Tarquinio Prisco, zio di Giovanni Paolo. Il Rev. Marzio prese possesso del Monastero il 14 giugno 1558 quando ottenne il Regio Exequatur che fu rogato dal Notaio Giovanni Lamperio da Caiazzo. |

(Regio Exequatur era una procedura con cui l'autorità statale si riservava il diritto di approvare i provvedimenti della Chiesa e in particolare il conferimento dei benefici ecclesiastici vacanti).

L’abate Orazio Marzio rilevò, in un atto del 2 Novembre 1569, di aver ricevuto dal reverendo Chierico Tarquinio Prisco, tramite l’Arcidiacono Caiatino (di Caiazzo) Giovan Luigi prisco, 38 ducati in compenso delle spese processuali a cui era stato condannato in una causa da lui sostenuta l’anno precedente dinnanzi al Reverendo Uditore della camera Apostolica, in qualità di rappresentante della Chiesa di Santa Croce, La causa era terminata il 20 Agosto 1568 con la condanna dell’Abate alle spese.

Non si sa per quale motivo l’Abate sostenne questa causa e nemmeno perché sia stato compensato delle spese processuali. Somme che ricevette dalla prima dignità del Capitolo Cattedrale Probabilmente, come sostiene l’autore dell’interessante ricerca, l’architetto De Francesco, l’Abate difese qualche privilegio usurpato del Monastero. Un privilegio oltraggiato o messo in discussione da persone che seppero ben difendere le proprie ragioni in giudizio davanti alla Camera Apostolica. II 12 Luglio 1571, lo stesso Abate Orazio Marzio erogò – con Atto pubblico presso il Notaio Lamperio la somma di ducati 25 di oro dalle rendite di detta Abazia, in favore di D. Francesco Vigesio di Milano perchè potesse ottenere l’ assoluzione dalla censura in cui era incorso.

Anno | Abate | Note |

1587 | Evangelista Pallotta | Rev.mo, datario del Pontefice Sisto V e che aveva ottenuto anche l’investitura per Santa Lucia da Flaminio Mirto. Il Pallotta fu presto richiamato a Roma per coprire delle importanti cariche e con atto pubblico, dello stesso anno e rogato presso il Notaio Cesare Manselli, si nominava Francesco Aurificio, procuratore di entrambe le Chiese, fino al momento della nomina del nuovo abate, D. Carlo d’Elia. |

1587 | Francesco Aurificio |

|

| Carlo D’Elia | D’Elia fu accusato di omicidio nel 1601 e fu quindi privato della carica e sostituito con Bolla Pontificia del 12 Agosto 1601 (Clemente VIII – Ippolito Aldobrandini) dal reverendo d. Andrea Posidonio di Maddaloni |

| Andrea Posidonio | Entrò in possesso dei beni di Santa Croce e di Santa Lucia solo il 25 Aprile 1603. Aspettò l’emanazione dell’Exequatur che non poteva essere emesso se prima l’ autorità giudiziaria non avesse, con relativa sentenza, stabilita la responsabilità del D’Elia dall’accusa di omicidio. |

1619 | (Giovanni Battista ?) Pallotta | Cardinale |

1620

| Giovan Domenico Paolucci di Pesaro | Reverendo nominato il 6 ottobre 1620 direttamente dall’abate di san Lorenzo, D. Alessandro Castrovillari |

1627 | Marco Aurelio | Nominato il 5 febbraio 1627 |

1630 | Francesco Mambrino | Reverendo eletto il 30 agosto 1630 3 rimasto in carica fino al 1650 |

1654 | Carlo Perrone | Il 24 Dicembre 1654, come risulta da strumento per il Notaio Nicola Severino, il Rev.do D. Carlo Perrone, napoletano, Abate di S. Croce, col permesso anche del Vescovo di Caiazzo, Mons. Francesco Perrone, forse suo fratello, vende tutti i beni appartenenti alla Badia al Mons. Marcello Anania, Vescovo di Sutri e Nepi, con il consenso del Pontefice Innocenzo X . |

1673 | Carlo De Corsi | Era di Firenze e fu eletto il 19 giugno 1673. Secondo la testimonianza di Nicola Marocco fu nominato anche Abate della Chiesa di Santa Maria del Roseto, nell’antica Diocesi di Telese (Cerreto Sannita). Sembra che sia vissuto fino al 1702. |

1702 | Corso De Corsi | Anche lui di Firenze e forse parente del precedente abate. Rimase in carica solo un anno |

1703 | Guido Fusco | Il 13 aprile 1703 era già stato nominato abate del monastero direttamente da Mons. Maiorano, Vescovo di Caiazzo. Morì il 15 giugno 1727 |

1727 | Francesco Maria Falcone | Nominato il 28 giugno 1727. Era di Città Ducale (Prov. di L’Aquila) e fu nominato con Bolla da parte del Vescovo di Caiazzo. Entrò in possesso del Monastero il 3 luglio 1731. Non si sa per quale motivo questa consegna fu ritardata di quasi quattro anni. Il suo governo fu di breve durata,, |

1732 | Giovanni Paolo Prisco | Arcidiacono della Cattedrale di Caiazzo, fu eletto il 17 maggio 1732 con il titolo di Abate e Rettore come da atto del notaio Novelli. |

Fine | Degli | Abati |

I Vescovi di Caiazzo, da sempre legati con amore al loro territorio, cercarono di riportare in vita l’antico Monastero. Un tentativo durato solo pochi anni perché ancora loro alla fine abbandonarono l’antico sito. Una decisione presa per diversi motivi e legata alla lontananza del sito dal centro abitato, alla mancanza di mezzi di sostentamento e anche ad una precarietà delle strutture murarie.

Il monastero abbandonato fu subito ambita preda dei pastori di Villa Santa Croce che senza alcun rispetto completarono l’opera di distruzione dimenticando l’antico passato in cui gli stessi monaci diedero un grande aiuto allo sviluppo agricolo e zootecnico nel territorio aiutando, con grande umiltà, chi si era stanziato ai piedi del Monte Verna.

La memoria è labile nel ricordare i benefici

ma tenace nel ricordare i torti.

(Seneca)Affreschi che agli inizi del XX secolo furono portati alla luce da una serie di scavi effettuati nel sottosuolo della chiesa, per ordine del cav De Angelis, allora sindaco del Comune di Piana di Caiazzo ed oggi Piana di Monte Verna. Affreschi che andarono perduti.... furono distrutti dall’ignoranza dei pastori che temevano la chiusura di quei terreni dove portavano a pascolare i loro animali...

Un opera vandalica in grande stile dato che non solo gli affreschi furono distrutti ma addirittura venne ricoperti gli stessi scavi con pietre.

(Una descrizione fatta dal Parroco don Innocenzo Barbiero)

In un luogo simile, caratterizzato da un senso di misticismo non poteva mancare un antica leggenda che, come tutte le leggende, trova spesso un collegamento con la storia. È narrata, per ironia della sorte, a Villa Santa Croce dov’è tramandata da padre in figlio.

La Leggenda......

Sulla soglia della casa di un pastore, trovò una madre che con grande semplicità stava pettinando una figlia. La famiglia era numerosa. Il religioso, dopo aver ricevuto l'elemosina, chiese alla donna anche un capello della fanciulla, che era solita portare delle lunghe trecce.

La padrona rimase quasi scandalizzata della strana richiesta e, rincasando con le ragazze, disse al monaco di attendere un pò; affacciandosi ancora, invece di dare al questuante un capello della ragazza, gli mise in mano un pelo sfilato da un setaccio (crivello, vaglio).

Il monaco ringraziò la donna e proseguì il suo cammino.

Di notte, quando tutti nella casa del pastore dormivano saporitamente, il setaccio si staccò dal muro ove era appeso grazie ad un chiodo e rotolò sul pavimento. Il marito della donna, svegliandosi di soprassalto, si alzò, accese il lume e rimise il setaccio al suo posto per poi ritornare a letto.

Si addormentò ma l'utensile cadde di nuovo. Il padrone si alzò e lo appese alla parete. Messosi a letto, per la terza volta il setaccio cadde dal muro e rotolò verso la porta di casa.

Intanto anche la donna si era svegliata e, sentendo l'accaduto dal marito, si ricordò della visita avuta dal monaco il giorno prima e ne parlò al marito. Il pastore, svegliò i figli più grandi, prese scure e bastoni, aprì la porta di casa e insieme ad essi, seguendo il setaccio che rotolava davanti a loro, salì al monastero di S. Croce.

Giunti al monastero, il setaccio picchiò violentemente alla porta del monastero svegliando il monaco portinaio. Questi corse dal padre Priore dicendo: "mo' se ritira donnan Zuoccolo". Il superiore ordinò di aprire; ma quale non fu la meraviglia del picuozzo nell'aprire la porta del monastero, invece di donnan Zuoccolo, si fecero avanti il setaccio e gli assassini.

Il primo a cadere sotto i colpi degli omicidi fu il povero monaco portinaio, poi furono massacrati tutti gli altri abitanti del monastero.

Arrivata la notizia all'autorità ecclesiastica, il vescovo di Caiazzo maledisse quella terra che aveva dato ospitalità ai malfattori.

Alcuni anni dopo, dei pastori, in un campo presso la fontana del Bosco, ove allora erano delle pozzanghere in cui solevano abbeverare i loro greggi, trovarono che una pianta di meloni aveva un frutto di eccezionale grandezza. I pastori, meravigliati, lo colsero e pensano di farne dono al Vescovo. Il prelato accettò il regalo e disse: "sia benedetta quella terra che ti ha prodotto" e cosi fu tolta la maledizione comminata alcuni anni prima.

La chiesa del monastero di Santa Croce fu costruita sul banco roccioso opportunamente modellato ed era ad unica navata con un transetto terminante in tre absidi di cui quello centrale era di dimensioni maggiori. Non presentava suddivisioni interne, come si nota dall’assenza di colonne, e con una misura di 20 m in lunghezza e circa 4,60 m in larghezza.

La chiesa del monastero di Santa Croce fu costruita sul banco roccioso opportunamente modellato ed era ad unica navata con un transetto terminante in tre absidi di cui quello centrale era di dimensioni maggiori. Non presentava suddivisioni interne, come si nota dall’assenza di colonne, e con una misura di 20 m in lunghezza e circa 4,60 m in larghezza.Perchè questa netta separazione ?

In realtà il transetto era legato alla presenza di tre vani ipogei, comunicanti tra di loro, e che si sviluppavano in corrispondenza degli ambienti superiori del presbiterio.

In particolare la copertura del vano ipogeico centrale aveva determinato la necessita di sollevare il pavimento dell’altare rispetto a quello della navata.

Questi ambienti ipogeici erano in comunicazione con l’interno della chiesa mediante sette gradini posti nel braccio destro del transetto.

Da questo vano si passava a quello centrale, con pittura muraria, e quindi a quello di sinistra che corrispondeva al braccio sinistro superiore.

Quest’ultimo ambiente comunicava, a sua volta, con quelli meridionali attigui all’edificio di culto.

Ambienti che dovevano avere una loro importante funzione rituale come si potrebbe notare osservando l’ambiente centrale dove ancora si notano dei piccoli frammenti di pittura murale sulla pareti di fondo.

L’esame archeologico della navata ha permesso di mettere in risalto l’esistenza di un vespaio di pietrisco e al di sopra un sottile strato preparatorio per la messa in opera del pavimento che probabilmente doveva essere in terracotta come si evince da quale piccola porzione.

L’interno doveva essere caratterizzato da un ricco rivestimento pittorico che purtroppo è andato perduto e abbiamo visto come... grazie all’opera dei pastori...

Sono visibili solo dei piccoli e irriconoscibili lacerti pittorici.

L’alzato consisteva in una spessa muratura a sacco (circa 108 cm) conservata per circa 4 metri di altezza e formata da due cortine in blocchi calcarei con faccia vista poco sbozzata e posti in opera con poca malta grigia che riempieva i giunti i connessione.

I giunti di connessione venivano regolarizzati grazie all’inserzione di piccoli frammenti di laterizio mentre il riempimento tra i due paramenti era costituito da pietre calcaree miste a pietrisco e ad una malta polverosa di colore giallo chiaro.

La spessore piuttosto considerevole della muratura potrebbe fare avanzare l’ipotesi dell’esistenza di una copertura piuttosto complessa e pesante. Una copertura costituita da un sistema di volte di cui rimangono, in alcuni tratti delle mura, delle mensole a cuneo che sporgono da entrambi i paramenti interni dell’aula (ne sono state riconosciute due per ogni lato e di cui due sole poste in reciproca corrispondenza). Si tratterebbe quindi di una copertura con quattro campate. Lo spessore dei muri perimetrali ‘ consistente rispetto a quello del muro di facciata (50 cm circa), in cui risulta poco leggibile un ingresso, e a quello delle absidi di circa 70 cm.

Un pannello racchiuso da cornici in rosso campite di blu nella parte inferiore. A destra s’intravede il profilo di una figura con una tunica rossa e un mantello di colore verde chiaro, posta di profilo su di un podio ligneo.

Difficile la lettura del testo che inizia con una croce perlata con un braccio di circa 4 cm e braccio orizzontale di 3 cm.

Alla destra della Croce... ego ia/ceo?/ (...) in ius (b)umilis a(...)

Resti dell’abside altomedievale lungo la navata della chiesa di età normanna.

Nelle adiacenze occidentali della chiesa normanna è emersa una strutura dalla pianta circolare e realizzata con frammenti di mattoni e dolia, blocchetti di tufo e bozze calcaree. Sul fondo in tegole allestito su un massetto in pietrisco è stato riconosciuto un sottile strato di malta che ne rende plausibile l’impiego come vasca per la mescola del legante. La forma circolare, la lacuna centrale che indicherrebbe la presenza di una bocca di accesso e la sezione a calotta (appena percettibile) sembrerebbe richiamare al profilo di una fornace, benchè non siano state riconosciute tracce di bruciato o deposito con scarti di lavorazione nelle immediate vicinanze.

Forse non è da escludersi un originario uso come fornace cui fece seguito un impiego come vasca per la miscela della malta.

Le indagini del 2015 a sud della chiesa hanno rilevato in parte alcuni ambienti di diverse dimensioni che sono direttamente collegati alla chiesa. Fra essi, certamente in fase con l’ impianto dell’XI – XII secolo, si distingue un vano a pianta rettangolare (vano a, 4,90 x 6,35) (N) con mura spesse circa 80 cm che presenta due aperture che lo collegano ad altri piccoli disimpegi a nord ed ad ovest e, sulla fronte est, un varco di dimensioni maggiori con soglia, aperto verso l’esterno.

Lo scavo di questa struttura, nonché l’esame dei reperti provenienti da esso, tuttavia in corso, rende prematuro formulare ipotesi circa la funzione svolta da questo ambiente.

Al contrario è forse interpretabile come deposito per le derrate il piccolo vano di 3,10 x 2,45 m (A1) ad ovest dell’ambiente A e ad esso contiguo, il cui scavo ha restituito numerosi contenitori anforici impiegati appunto per la conservazione dei cibi e dei liquidi.

L’insediamento di Monte Croce ha pure restituito alcune inumazioni per un ammontare complessivo di ben sette tombe (nelle indagini del 2013 – 2015) alcune con sepolture multiple, tutte prive di corredo e posizionate in prevalenza su ogni versante esterno alla chiesa, ad esclusione di quello meridionale. Una sola deposizione, caratterizzata da almeno due inumazioni e priva anch’essa di corredo, è emersa all’interno della navata della chiesa di etò normanna.

Tre fosse sono state rinvenute a nord dell’aula di culto e si caratterizzano per la cassa in muratura.

Necropoli a Nord della Chiesa Normanna

Altre due sepolture sono emerse all’interno di un ambiente costruito in appoggio alla chiesa, all’esterno delle absidi, disposte a prima vista senza alcuna coerenza. Queste due inumazioni (tutte singole) erano chiuse verosimilmente da tegole in laterizio in ragione di frammenti trovati sui bordi delle casse. Priva di corredo e di copertura un’ultima giacitura singola è stata individuata nei pressi della facciata principale della chiesa.

Gli inumati erano disposti in posizione supina, talvolta con gli arti superiori flessi all’altezza del bacino.

Dal gruppo delle deposizioni si distingue quella emersa all’interno della navata della chiesa. La fossa è stata realizzata direttamente al banco di roccia calcarea e pone qualche problema interpretativo in ragione della sua posizione e dell’assenza di nessi fisici con la pavimentazione dell’edificio di età normanna (la deposizione è coeva o successiva all’edificio di culto ?) senza escludere che essa poteva essere pertinente alla chiesa altomedievale posizionandosi forse all’esterna di essa ?

Le inumazioni nel settore nord della chiesa, abbastanza coerenti tra di loro, potrebbero fare riferimento a forma di organizzazione dello spazio funerario da parte del monastero.

L’evidente disomogeneità o casualità delle desposizioni delle altre fosse nei dintorni dell’edificio di culto potrebbero invece essere indicative del gradiale abbandono del sito secondo una dinamica che avrebbe comportato dapprima la dismissione degli annessi del monastero a cui corrisponderebbe perà ancora un saltuario impiego della chiesa.

La chiesa di età normanna poteva accogliere circa un centinaio di persone, un numero che forse potrebbe includeva non solo la locale comunità.

Dai documenti appare evidente lo scontro per la cura delle anime tra il potere comitale e quello vescovile per l’accuulo di forti patrimoni fondiari.

La posizione di questo monastero, dominante da nord la media valle dl Volturno ed è in contatto con il centro di Caiazzo, da est, potrebbe suggerisce una funzione di avamposto verso il versante meridionale. Probabilmente il Conte Landolfo IV utilizzò il monastero come marcatore territoriale per il confine nord-occidentale della sua contea.

In assenza di esplici riferimenti a percorsi devozionali e la sua lontananza dalla viabilità antica, dal punto di vista topografico, potrebbero spiegare l’interesse comitale per questo insediamento che venne chiamato Santa Croce come ad indicare un segno di confine di un territorio.

Il monastero non sembra incidere , tranne che localmente, su un vasto territorio, sia per il luogo che per la sua scarsa consistenza. Le sue dotazioni fondiarie, a differenza di altri cenobi, non auentarono nel tempo anche se la sua rendita continuò a fare gola alla mensa vescovile che cercò di unire a se il cenobio fin dal XII secolo.

La Badia di Santa Croce di Cajazzo e i suoi terreni

Trasferiti alla Reale Amministrazione di San Leucio durante l’Occupazione Militare Francese

Dipendenze della Badia di Santa Croce passate alla Reale Amministrazione di San Leucio

...... La “Montagna” (parte di Monte Verna) della Badia di Santa Croce passata alla Reale Amministrazione di Sn Leucio.

.......................................

4. Dalla Badia di Santa Croce di Caiazzo al

Monastero di Ruviano

5. Da Raviano al Lago di Alvignano

Percorso pianeggiante

6. Lago di Avigliano -

Convento di Santa Maria degli Angeli

Il suo nome deriva secondo alcuni storici dal termine “limare”, spianare, indicando quindi una pianura. Un’altra versione, risalente a Varrone, riconduce il suo nome a “limata” (in latino “limatola”) cioè sabbia o luogo sabbioso. Una zona che era soggetta a frequenti allagamenti causati dal Volturno o dall’Isclero che provocavano la deposizione nella pianura di limo.

Limatola fu abitata dagli Osco-Sanniti fin dall’Età del Ferro. Nel VI secolo a.C. vi si stabilirono gli Etruschi, come testimoniano i reperti archeologici ritrovati in località Cisterna. In seguito divenne città sannita, accrescendo la sua popolazione grazie alle genti provenienti dalla vicina Saticula, distrutta e successivamente frazionatosi in una serie di villaggi minori. La sua posizione l’ha resa fin dal principio un luogo importante e strategico per la vicinanza al Volturno e all’uscita da una valle facilmente controllabile. Infatti dopo il 326 a.C. il paese fece parte di un sistema di fortificazioni di notevole valore strategico: ma durante l’impero romano diventò anche località amena e adatta al riposo in seguito alla costruzione di villa rustiche lungo le pendici dei boscosi monti Tifatini. Alcuni resti di questi ville sono stati ritrovati nelle frazioni Giardoni e Ave Gratia Plena e lungo la fascia collinare che va da Limatola a Biancano.

Al tempo dei Normanni entrò a fare parte della Contea di Caserta e nel 1064 sembra

di pertinenza dell’Abbazia di Montecassino.

Le fonti storiche non sono molto concordi nel delineare le fasi storiche del centro in questo periodo.

Un documento fondamentale per ricostruire le vicende del castello è il diploma regio del 27/9/1277 con cui re Carlo I D’Angiò ne finanziò il restauro a favore di Margherita de Tucziaco. Tali interventi sono ancor oggi documentati nei tre vasti ambienti, divisi ciascuno in tre campate, coperti con volte a crociera ad archi ogivali, ubicati sui due livelli dell'edificio sul lato verso il fiume.

Un'altra fonde indica invece Limatola concessa, sempre dagli Angioini di Carlo d’Angiò ai Beaumont e nel XIV secolo possedimento prima dei Cantelmo e poi dei D’Artus (Nel 1316 il territorio di Limatola fu donato da Roberto d’Angiò a Guglielma Cantelmo, madre del suo figlio naturale Carlo d’Artus).

Nel 1420 il feudo fu concesso ai de la Rath, poi italianizzato in Della Ratta,

che troveremo anche a Caserta e nel Feudo di Santa Maria Macerata.

Nel 1457 il conte Giovanni della Ratta morì ed il figlio Francesco ebbe confermati i possedimenti e i titoli paterni nel 1458.

I suddetti coniugi Caterina della Ratta († Napoli, 1511), Signora di Limatola, e Andrea Matteo III d’Acquaviva, duca di Atri, subito dopo il matrimonio, donarono nel 1509 il feudo di Limatola ai nipoti e coniugi Caterina della Ratta, figlia di Francesco III della Ratta († 1488), conte di Caserta e Francesco Gambacorta († 1537), Signore di Duecento, Frasso, Melizzano e Vico.

Il feudo di Limatola passò così in Casa Gambacorta che nel 1628 ottennero il titolo di duca.

Famiglia Gambacorta che, durante la rivoluzione di Masaniello, aprì le porte del castello alle famiglie di nobili rifugiati. Gambacorta Gaetano fu protagonista e progettista nel giugno del 1701, a Napoli, di una congiura ed usò il castello di Limatola per nascondere le armi necessarie per la rivolta.

Nella famosa Bolla di Sennete del 1113, tanto importante dal punto di vista storico per il territorio, tra le chiese parrocchiali delle varie diocesi elencate ci sarebbe la testimonianza di una chiesa dedicata a San Nicola “intra castellum” a testimonianza dell’esistenza di una struttura militare anche se non di un vero e proprio castello.

Il castello fu infatti edificato in epoca normanna, dopo il 1160, quando la Contea di Caserta fu caratterizzata da un forte processo di sviluppo feudale.

Il possesso dei Sanseverino di Lauro, potentissimi feudatari dell'unificato regno meridionale, consentì l'erezione di un grande edificio. Esso inglobò la torre longobarda e la vicina chiesa in una imponente pianta parallelepipeda, di cui oggi sopravvive gran parte del perimetro, ancora in ottimo stato di conservazione e pregevolissimo per l'alta qualità del paramento murario esterno in tufo squadrato a vista. La chiesa di S. Nicola, oggi cappella interna al palazzo, conserva l'antico portale romanico in pietra calcarea che immette in un insolito ambiente a due navate. A testimonianza dell’antico splendore restano tracce delle fastose macchine lignee e di stucco dei due altari.

In una schematica ricostruzione dell'evoluzione del manufatto, possiamo datare all'epoca della presa di possesso dei Della Ratta (1420) l'innalzamento del recinto più esterno del complesso, collegato alle mura del borgo, a chiusura completa del colle sul quale è fondato il castello vero e proprio. La configurazione tipologica dell'ala posta sull'attuale accesso della corte superiore, della corte stessa impostata come patio rinascimentale napoletano, su cui affacciano semplici finestre quattrocentesche, furono dettate dall'esigenza di adeguare il castello alle funzione residenziali di un palazzo. I danni causati dal disastroso terremoto del 1456 furono motivo di ulteriori lavori di ripristino e di decorazione. La trasformazione fu completata in grande stile dai Gambacorta (1518), nuovi feudatari, che vollero lasciare memoria di ciò sulle lapidi collocate sull'ingresso alla corte inferiore e alla cappella. Nonostante le funzioni militari fossero notevolmente diminuite, nel corso del XVI secolo o al principio del XVII si realizzarono due veri e proprio bastioni, di cui quello verso il borgo dal lato del fiume ancora ben conservato; sulle fondamenta dell'altro, posto a guardia dell'ingresso al primo recinto, verso la fine del secolo fu realizzazione della foresteria. Il terremoto di Cerreto del 1688 fu occasione per avviare altri interventi ai quali forse si riferisce l’iscrizione 1696 nella corte bassa. A conclusione dei lavori, o poco dopo, furono commissionati importanti cicli figurativi, testimoniati dai bellissimi affreschi di ambito tardobarocco, ancora in gran parte leggibili al piano nobile e nella foresteria, sia a soggetti allegorici che tipicamente decorativi (quadrature prospettiche, grottesche etc.). I domini feudali successivi su Limatola dei Mastelloni e dei Lottieri d'Aquino, non furono né lunghi né significativi da apportare sostanziali modifiche al grande complesso. Quando nel 1816 i Canelli, di cui gli attuali proprietari sono gli eredi, lo acquistarono per compravendita dai Carafa. Il castello aveva già imboccato la malinconica strada delle manomissioni, delle superfetazioni, dei restauri arbitrari e infine dell'abbandono e del degrado totale, in cui oggi ci è giunto» (a c. di Pietro Di Lorenzo). NB. Attualmente (2014) il castello è di proprietà della famiglia Sgueglia che lo ha restaurato e reso funzionale ad attività ricettive e culturali.

primi anni del XIII secolo, secondo altre fonti di origine tedesca,

dediti al commercio in particolare con il Regno di Napoli e la Sardegna.

Raggiunsero una forte posizione economica a tal punto da influenzare

la vita politica di Pisa. Furono infatti a capo della fazione dei Bargolini,

insieme agli Alliata ed ai Lafranchi, che sosteneva l’alleanza con Firenze.

Più volte tennero il potere della città di Pisa e nel 1369 Pietro Gambacorta,

a causa della congiura ordita da Iacopo d’Appiano, alleato con

Gian Galeazzo Visconti (entrambi antifiorentini), fu ucciso insieme ai suoi

due figli Benedetto e Lorenzo mentre il resto della

famiglia Gambacorta fu esiliata da Pisa.

Nel 1406 la città di Pisa cadde nelle mani di Firenze ed i Gambacorta furono

ricompensati dai fiorentini con la signoria di Bagno di Romagna che

mantennero fino al 1453. Nel 1454 con Gherardo, i Gambacorta si trasferirono

a Napoli dove furono inseriti nel patriziato napoletano ricevendo in

concessione molti feudi: la signoria di Celenza che fu poi elevata a

marchesato; la contea di Macchia, il ducato di Limatola, il principato di

Atena e il marchesato di Brienza. Un ramo della famiglia Gambacorta nel XVI secolo si sarebbe trasferito in Sicilia, a Palermo e a Messina ottenendo il marchesato di

Gaetano Gambacorta (4° Principe di Macchia e 6° Marchese di Celenza, fu uno dei cospiratori della congiura contro Filippo V di Spagna.

Dopo la morte del re di Spagna Carlo II d’Asburgo (detto “Lo Stregato”), avvenuta

l’uno novembre 1700, alcuni baroni napoletani videro la possibilità di sciogliere

due secoli di dominazione spagnola. Per questo motivo si schierarono a favore di

Carlo, arciduca d’Austria, figlio di Leopoldo I. la sua salita al trono avrebbe reso indipendente il regno di Napoli come ai tempi dei mai dimenticati re aragonesi.

Ci furono delle intense trattative con gli austriaci che alla fine promisero l’invio

di un forte contingente militare e la concessione di numerosi privilegi.

In Spagna nel frattempo era stato incoronato Filippo V, il 6

Novembre 1700, prendendo il titolo anche di Re Napoli e di Sicilia con il nome di

Filippo IV. Alcuni nobili napoletani:

Tiberio Carafa, principe di Chiusano;

Gaetano Gambacorta, principe di Maccia;

Giambattista di Capua, principe di Riccia;

Carlo de Sangro, principe di Sansevero

e altri baroni del Regno,

si riunirono, con la presenza di agenti segreti austriaci, a Napoli nel

palazzo del principe di Ricca per preparare il piano d’azione contro

il governo vicereale.

dell’armata austriaca.

Il Presidente della regia Camera, don Adriano Lanzina y Ulloa, venne a conoscenza del piano di rivolta e convocò con urgenza il Collaterale (Consiglio), fece rafforzare la vigilanza dei presidi militari e dei castelli e ordinò la cattura dei congiurati che dovevano essere quindi ben noti.

Per i rivoltosi il piano stava per fallire ed il Gambacorta

anticipò la rivolta e all’alba del 23 settembre 1701 furono prese d’assalto le botteghe degli armaioli, il tribunale della Vicaria, le carceri di

San Francesco e S. Maria Apparente, le stazioni di gabella. Fu presa anche la Torre di San Lorenzo ove fu esposto un dipinto di Carlo d’Austria e s’innalzarono barricate in vari punti della città. Venne occupata piazza del Mercato, luogo ideale per incitare il popolo alla rivolta, ma fu proprio questa la parte lacunosa del piano. Sebbene il popolo fosse stanco di pagare numerose gabelle per finanziare le guerre degli spagnoli, simpatizzava più per il vicerè Luigi de la Cerda, duca di Medinaceli, che per il Gambacorta, la cui arringa sortì un flebile effetto e pochi lo seguirono.

Il vicerè era amante della cultura, amico di Giambattista Vico, appassionato di teatro e musica, governante severo in egual misura con gli appartenenti ai vari ceti sociali mentre il di Capua e il Gambacorta, differenti dai gentiluomini del loro tempo, avevano poche virtù e molti vizi.

Trattavano in malo modo i loro vassalli e non esitavano a far punire dai loro sgherri chiunque osasse solo contraddirli. Non molto tempo prima, il principe di Riccia fece uccidere un suo servitore per futili motivi e dovette nascondersi in un monastero per non essere arrestato su ordine dello stesso vicerè.

Il vicerè diede incarico ad Andrea d’Avalos, principe di Montesarichio, a Niccolò Perez-Navarrete, marchese della Terza, e ad altri nobili a lui fedeli tra i quali il Piccolomini, di sedare la rivolta

Restaino Cantelmo, duca di Popoli, impartì ì comandi militari e ben presto, i cannoni e il numero soverchiante dei fucili ebbero la meglio sulle improvvisate barricate.

La presa del Campanile di Santa Chiara non fu facile per la tenace resistenza del Carafa, così dicasi per la torre di San Lorenzo, ultimo baluardo.

Non arrivarono gli aiuti promessi dagli austriaci e i rivoltosi dovettero alla fine fuggire o arrendersi. Il principe Gambacorta si rifugiò all’estero e rese l’anima a Dio

a Vienna il 27 gennaio 1703.

Giuseppe Capece, fratello del marchese di Rofrano, fu ucciso dagli archibugieri del vicerè e lasuatesta affissa a un torPer

illustrare ai sovrani le sue idee Vanvitelli elaborò un disegno quotato in cui

rappresentò il parco con le fontane e le sorgenti. Egli stesso lo descrisse in

una sua lettera al fratello Urbano come “un disegno della grandezza degl’altri,

in cui rappresentai la veduta del Paese e procurai di

farla con buon garbo. Indicai tre linee di colore rosso, le quali segnavano li

piani delle sorgenti che fluiscono, una detta di Giove, alta palmi 39 dal

condotto antico, l’altra detta di Fontanelle alta palmi 138, e contrassegnai con

i numeri tutte le dimensioni principali, oltre le scale delle quali col

compasso si può prendere la medesima misura”

(Lett. del 19 giugno 1751; Strazzullo, 1976).

Il

disegno fu presentato nella reggia di Portici il 16 giugno 1751 e ottenne ampi

consensi; l’architetto raccontò come i sovrani “vollero ritenere il

disegno senza rendermelo”

(Lett.

del 19 giugno 1751; Strazzullo, 1976).

Da

un’altra sua lettera al fratello Urbano si apprende che già a luglio del

1751 nello scavo

del

traforo in località S. Elmo venne trovata l’acqua per cui

“quelle terre,

che non avevano mai veduta fluire l’acqua, ne esultano di allegrezza,

anzi oggi 10 del mese, che è il giorno del Nome della Regina, a Caserta

fanno fuochi di allegria per detto ritrovamento”

Palazzo Marigliano, cortile interno

Macchia Valfortore (Campobasso), chiesa San Michele.Un bellissimo altare commissionato dai coniugi Carlo Gambacorta e Faustina Caracciolo RossiCon l’estinzione dei Gambacorta, nel 1734 il castello passò nuovamente ai Mastelloni e quindi ai Carafa presenti anche in numerosi castelli in Sicilia. L’ultimo proprietario del fortilizio fu l’arciprete Francesco Canelli.Dal punto di vista militare, Limatola ricoprì un ruolo molto importante nella battaglia del Volturno del 1860. Fu proprio a Limatola che centinaia di garibaldini attraversarono il fiume per conquistare Caiazzo, per poi ripiegare precipitosamente, schiacciati dalle truppe borboniche, lasciando dietro di sé ben trecento compagni feriti. Allo stesso modo Limatola fu coinvolta in un’altra battaglia che si svolse su Volturno, nel 1943, tra tedeschi e forze alleate.Notizie in merito alla popolazione c’è da dire che nel 1532 le famiglie erano 126 e arrivarono a 277 nel 1561 per poi diminuire a 112 dopo la peste del 1656.Nel 1811 entrò a fare parte del circondario di Solopaca per poi passare a quello di Sant’Agata de’ Goti nel 1816. Dal 1861 con l’unità d’italia entrò a fare parte della provincia di Benevento.

In merito al castello di Limatola non ci sarebbero prove documentali ed archeologiche sull’esistenza di un “castrum” nell’epoca sannitica anche se la zona era frequentata ed importante dal punto di vista strategico. I primi riferimenti sul “Castrum Limatulae” risalirebbero al periodo longobardo quando fu costruita una piccola torre di avvistamento per la difesa dei territori del neonato principato longobardo di Capua verso l’antica capitale Benevento e a vedetta contro le scorrerie delle truppe mercenarie arabe.

L’Ara del Console trovata nel Castello di Limatola

Durante

i lavori di ristrutturazione del castello fu trovata, incastonata in un muro,

un’ara in discreto stato di

conservazione anche se danneggiata nel latro destro del coronamento

epigrafico. Il retro presentava alcune

fenditure profonde.

Sulla parte superiore del coronamento si trova il focus (focolare) incavato e delimitato, sui lati lunghi, da due pulvini.

Questi pulvini rappresenterebbero i due cuscini in stoffa, serrati al centro ed alla estremità, da cui fuoriusciva un fiore. Tutti elementi che ornavano l’altare durante i riti.

La fiamma non si accendeva direttamente sulla pietra ma su bracieri portatili.

Testo epigrafico:

Palazzo Marigliano – scala a doppia rampa

Corte alta e balconata

Cantina del castello

Sala Garibaldi

Grandiosa era la struttura interna, costituita da portici, dalle arcatesovrapposte, dall’immensa cavea, dal podio, dalle tante scale e scalette peraccedere, per salire e scendere”

Nei sotterranei, rimasti intatti, si possono ammirare ben 76 archi in mattoni di colore rosso bruno che testimoniano la grande maestosità della struttura.

.. si attuò in quel momento una vera e propria deliberata volontà di distruzione.Le razzie continuarono con prelievi di protomi, stele, cippi funerari,statue, capitelli, frammenti di colonne tolti non solo dall’anfiteatro, maanche da altri edifici e monumenti dell’antica Capua, per essere utilizzaticome elementi di ornamento dei palazzi nobiliari, o per servire da stipie portali, ornamenti per mensole e passaggi di cortili interni, in edifici, chiese e campanili, anche nei paesi vicini e soprattutto di Maddaloni, Calatia eCasertavecchia”.

La collocazione nel castello avvenne probabilmente quando il duca Francesco Gambacorta decise di restaurare e ristrutturare il castello nel 1518 oppure potrebbe risalire al 1277 in occasione di un altro restauro che fu eseguito dalla duchessa di Limatola Margherita de Tucziaco con fondi ottenuti dal sovrano Carlo I d’Angiò di cui la principessa era cugina e alla quale lo stesso sovrano aveva concesso in dote il castello.

Se si mettessero insieme in questo luogo un numero infinito di modelli delle 21 lettere(A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X) d’oroo di qualunque altro materiale e si gettassero a terra, sarebbe possibileprodurre gli Annali di Ennio, in modo leggibile (la Storia di Romadalle origini al 171 a.C.)

Le tre lettere erano: un diagramma inverso, simile ad una lettere F capovolta e retroversa che indicava la V semivocalica, come nelle parole “vulvus, vivus”; un segno simile ad H priva della seconda asta, per indicare l’oscillazione di suono tra “i” ed “u” come in “optimus/optumus... maxumus/maximus” e che nelle iscrizioni sostituì la “y”; un segno detto “antisgma” simile ad una C retroversa o ad una lettera S maiuscola dell’alfabeto greco detta “sigma lunato” per esprimere i suoni “bs” e “ps”.L’uso di queste lettere, solo le prime due lettere erano presenti nelle epigrafi, non andò oltre la morte di Claudio avvenuta nel 54 d.C.Nella epigrafe dell’ara di Limatola è presente la “y” che fu ripristinata dopo la morte di Claudio.Non si conosce con certezza l’identità di Lucius Sergius Paulus che potrebbe essere quel Sergius Paulus proconsole romano a Cipro che, come risulta dagli Atti degli Apostoli, fu convertito da S. Paolo nel 45 d.C.Una tesi di grande importanza storica, non solo per datazione storica che sposterebbe di qualche secolo la collocazione del reperto alla seconda metà del I secolo d.C. ma anche per gli avvenimenti storici.La prima nomina a procuratore avvenne, come abbiamo visto, nel 58 d.C. ed era T. Claudius Aug. Lib. Saturninus nella provincia di Acacia. Era un libertus di Nerone e la sua attività si svolse dopo Claudio.La riscossione delle entrate statali nel territorio italico iniziò sulla base delle undici regioni istituite da Augusto. Di conseguenza la nomina di Severinio a procuratore per la Campania è compatibile con la seconda metà del I secolo d.C. anche perchè la sola Campania, data anche la sua elevata densità abitativa, formò una circoscrizione esattoriale a sé, cosa che non avvenne per alcuna altra regione d’Italia.Il procuratore Lucius Sergius Paulus fu uno tra i primi cittadini romani convertiti da San Paolo in quanto la conversione avvenne nel 45 d.C. a circa cinque anni dall’inizio dell’attività missionaria dell’apostolo che partì nel 40 d.C.Nell’autunno del 37 d.C. sulla via di Damasco, era avvenuta la repentina conversione di S. Paolo:Io sono stato afferrato da Cristo Gesù,

Io sono stato afferrato da Cristo Gesù,

Era cugina del sovrano Carlo d’Angiò ed aveva cinque fratelli che furono chiamati, dallo stesso sovrano, a ricoprire cariche importanti nel Regno.

Margherita era una sua prediletta e per ricompensarla della sua fedeltà e benevolenza, gli concesse come dote il castello di Limatola. Castello che la stessa Margherita fece restaurare nel 1277 e, sapendo come il cugino fosse meticoloso, scelse i migliori scalpellini di Napoli per operare i restauri. Scalpellini che, in caso di errori o di lavori mal eseguiti, erano soggetti a pensanti punizioni.

La

fontana è legata all’iniziativa presentata dall’Associazione Culturale “Tiemo

bel’ e ‘na ‘vot” (“tempi belli di una volta”) che presentò la candidatura di uno specifico elemento

culturale della tradizione limatolese alla Regione Campania per essere inserito

nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale.

Il Borgo di Limatola

Il bellissimo video dell’Assessore alla Cultura, Massimiliano Marotta

https://www.facebook.com/watch/?v=3311781075504391

Giardino Segreto

di Lina Senese

Un

luogo magico… meraviglioso…Un luogo unico nella sua bellezza… Un posto che non

è noto a tutti ma che quando viene scoperto e vissuto lascia senza parole

(Massimiliano Marotta)

https://m.facebook.com/watch/?v=302003314186107&_rdr

Limatola…. I

Mercatini di Natale al Castello

8. Limatola - Briancano

Santuario di Sant’Eligio

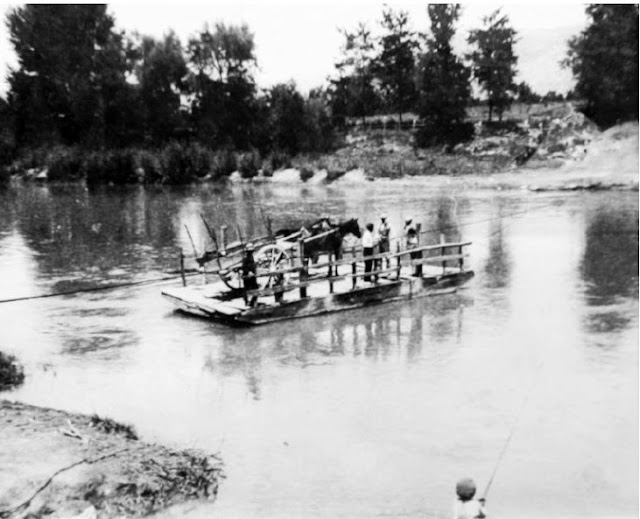

Dal centro di Limatola, attraverso la Via San Biagio e la Sp 119, si raggiunge la frazione Briancano . Prima di lasciare Limatola, sulla destra si prende una stradella per raggiungere il fiume Volturno in Contrada Scarfa. Qui c’era un antico attraversamento del fiume con la chiatta.

Dalle immagini sulla sponda opposta del fiume Volturno si notano tre laghi nati per lo straripamento del fiume. Lungo il territorio di Limatola s’incontrano diversi laghi che costeggiano sempre il fiume di cui uno è indicato con il nome di “Lago Nocelle” (posto rispetto agli altri sulla sponda sinistra del fiume). Sembra che abbia addirittura un profondità di circa 25 metri ed ha occupato un’antica cava.

Lago Nocelle

Il Santuario prima della ristrutturazione

La chiesa nuova di S. Eligio fu eretta tra il 1941 e il 1943 da mons. Salvatore Carrese (parroco di Biancano dal 1941 al 1952).