L'impronta di quella che si crede essere la mano della sfortunata

baronessa di Carini (Foto: tuttomisteri.it)Se la sepoltura della baronessa di Carini si trovasse nelle cripte della Chiesa Madre ?

24 Luglio 2017 di Giuseppe ScavoDal diario di viaggio dei due compari alla scoperta

storico-archeologica del territorio di Carini. Alla costante ricerca della

sepoltura di Laura Lanza, baronessa di Carini. di Ciccio Randazzo Correva l'anno 1997, tempo in cui un nutrito numero di

giovani e meno giovani carinesi, cultori delle bellezze naturali,

architettoniche, artistiche e soprattutto archeologiche del loro territorio, si

erano uniti sotto le insegne della nota Associazione archeologica nazionale

denominata Archeoclub d'Italia. Le loro iniziative di ricerca e conoscenza, di

salvaguardia e custodia, di valorizzazione e comunicazione sviluppate

attraverso mostre, convegni mensili e riunioni settimanali venivano molto

seguite ed apprezzate dalla comunità locale e non solo. Tanti gli obiettivi

prefissati e raggiunti come la riscoperta delle Catacombe paleocristiane di

Villagrazia di Carini; i saggi archeologici al Castello ed in contrada Santo

Nicola; la mostra fotografica del territorio denominata 'Sui sentieri dei

nostri avi"; il progetto 'Salva la Tela' ideato e realizzato per la

salvaguardia di diverse opere pittoriche antiche della Chiesa del Carmelo di

Carini; il recupero delle maioliche del campanile del Castello; il supporto alla

proposta di acquisto di un terreno nella stessa contrada Santo Nicola. ora in

fase di esplorazione archeologica come da progetto. Sono alcune delle tante

iniziative che il club aveva attuato in quegli anni 1997/2000. Questa breve

premessa, per ribadire il fermento culturale e sociale positivo di quei tempi,

quando nessuno poteva immaginare come sarebbe finita nella precarietà la

situazione sociale ed economica locale, nazionale e internazionale. E non solo,

ma anche per fare memoria, dal momento che il "dimenticare' é diventata

una moda voluta, utile soltanto a vanagloriare il 'nuovo che avanza. Sarebbe

auspicabile, invece, che nascesse quel senso di continuità con le esperienze

del passato, utile a migliorare il presente per proiettarsi nel futuro e poter

diventare un tassello da aggiungere a quel mosaico ormai indispensabile per

comporre la rinascita della nostra collettività. Tra le iniziative perseguite dal club c'era e rimane

quella dell'approfondimento storico dell'amaru casu della Baronessa di Carini.

Ci si interessava e ancora continua l'interesse alla storiografia e al

riscontro scientifico che uno studio di ricerca materiale delle sepolture del

casato La Grua, possa dare. Infatti, non è spiegabile che una nobile e

importante dinastia come quella dei La Grua-Talamanca. signoria a Carini dal

1397 non abbia visibile un mausoleo dentro qualche chiesa tra le tante e belle

che Carini possiede. Gli atti di morte descrivono seppellimenti del periodo

rinascimentale effettuati in Chiesa Madre, ma in verità la Chiesa Madre attuale

in quel periodo era ancora in costruzione. Da qui i dubbi nell'individuazione

della Matrice del tempo, nel senso che la chiesa di Santo Vito e la chiesa di

San Giuliano, dentro le mura, possono essere prese in debita considerazione in

quanto sono state anch'esse matrici dei tempi precedenti. Senza per questo

abbandonare le ricerche nell'attuale Chiesa Madre, come stanno continuando un

ristretto numero di studiosi locali ex-soci di Archeoclub. Occorre precisare

che. anche la chiesa del Carmine è interessata a questa ricerca, in quanto

sappiamo che la cripta è stata utilizzata come mausoleo della famiglia La Grua,

prevalentemente dal 1622, periodo del principato. La scoperta delle tombe La

Grua, avrebbero una grande valenza storico-monumentale, per un ritorno

turistico importante come queste realtà sanno promuovere. Pensate a quanta

gente verrebbe a visitare la tomba della Baronessa. Tomba. purtroppo non ancora

trovata come sappiamo e che gli studi. i documenti di seppellimento e il poemetto

che è cronaca in rime, confermano essere a Carini e non altrove, come qualche

notizia infondata vuole collocarla a Palermo. E proprio per questa necessità di trovare la sepoltura di

Laura Lanza che nel 1998 alcuni soci di Archeoclub venendo a conoscenza che dal

mese di aprile sarebbero cominciati i lavori per la sostituzione del vecchio

pavimento della Chiesa Madre attuale, (opera voluta dall'indimenticabile

arciprete Mons. Vincenzo Badalamenti), si adoperarono per saperne di più.

Migliore occasione non poteva presentarsi dunque, affinché si potessero

esplorare le cripte sottostanti della Matrice. Si chiese permesso al sempre disponibile Arciprete

ottenendolo sotto accordo tra le parti, che non si dovevano fermare i lavori. “Mi raccomando!» ribadi il caro sacerdote con il suo fare

deciso e personalissimo. «Un facemu nca nni 'mpirugghiamu i pedi? La Chiesa si deve

pavimentare senza perdere tempo!». e rimase sempre a nostro fianco spinto

com'era dal suo essere appassionato conoscitore e scrittore delle storie della

sua amata Carini. Purtroppo, in verità, non si potè fare uno studio approfondito

in quanto tolti i mattoni vecchi niente era visibile come speravano, tranne

alcune feritoie dove insisteva qualche lacerazione piccola del pavimento.

Comunque, i soci di Archeoclub documentarono fotograficamente quello che fu

possibile scoprendo una fossa comune, un colatoio e poco altro. Niente a vista

di sarcofagi marmorei monumentali, come speravano. E pensare che in quel

periodo a Carini. Antonello Gagini, il più noto scultore di Sicilia, possedeva

proprietà e che comunque aveva lasciato segni della sua immensa arte. Un

ritrovamento interessante e particolare, pero, si scopri nella cripta della

Vergine, posta a sinistra dell'altare maggiore, nella quale due scheletri di

dimensioni diverse, presumibilmente appartenenti ad un uomo e ad una donna, si

mostrarono ai loro occhi increduli. Situazione che ricondusse il pensiero

ad una variante della storia di Laura e Ludovico, che vuole i due amanti

seppelliti assieme, pensiero supportato in parte dalle rime del poemetto che

recita: «...e si nun cridi a

mia, bella figura. vattinni a la Matrici a la Biata, spinci la ciappa di la

sipultura, ddà la trovi di vermi arrusicata...». Per questo sarebbe auspicabile un approfondimento con uno

studio del DNA degli scheletri per verificarne appartenenze ed età, magari chiedendo

aiuto economico ad uno o più sponsor. Il non trovare le tombe La Grua fino

ad oggi, rimane certamente una stranezza, ma resta lo stimolo per cercare

ancora sia nelle cripte della Matrice attuale, sia altrove. E c'è chi ancora

ricerca.

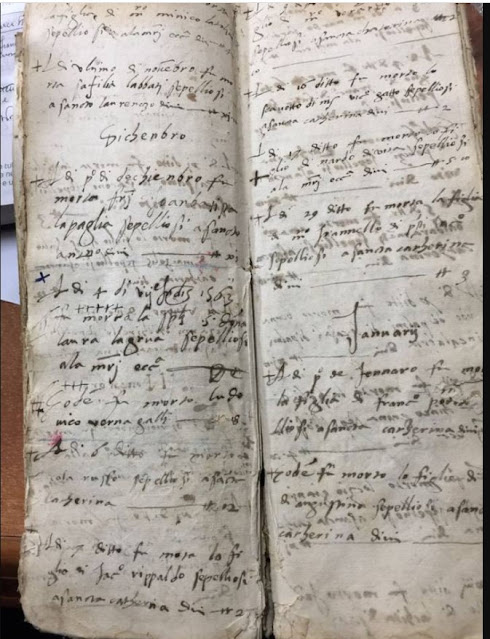

Sepoltura ed atto di morte di Laura La Grua,

Baronessa di Carini 8 settembre 2020 Ricerca condotta da: Ciccio Randazzo, Vito Badalamenti, Vincenzo

Carcioppolo, Filomena Alimento, Cenzi Funaro, Gabriele Arezzo di Trafiletti,

Susanna Sportaro, Maria Scalisi e Sandy Di Natale. A di 4 di vij

indizione 1563 fu morta la spettabili signura Laira La Grua Sepellosi alla Matri

Ecclesia Eodem fu mortu

Ludovico Vernagalli Questo

e il documento ufficiale, estrapolato dai registri di morte, nei quali venivano

appunto annotati i nomi dei defunti di Carini e la collocazione delle loro

sepolture, un vero tesoro di dettagli e informazioni che ci ha condotto su una

strada mai esplorata prima. I registri ci dicono con chiarezza che 'la signura

Laura La Grua* fu sepolta a Carini, presumibilmente insieme allo sfortunato

amante: 'Eodem fu morto

Ludovico Vernagalli' L'Eodem

sta appunto per 'lo stesso' ossia, stesso giorno, stesso luogo che e, senza

ombra di dubbio, la città di Carini. Un atto di morte va considerato a tutti

gli effetti un documento ufficiale, pertanto, il semplice fatto che sia stato

redatto da mano umana e non frutto di ipotesi fantastiche, sfata il mito che

vedrebbe la baronessa Laura La Grua sepolta nella chiesa di Santa Cita a

Palermo, cosa che in molti continuano ad affermare. Chiarito il fatto che fu

sepolta nella città di Carini, come gruppo di ricerca, ci siamo interrogati su

dove potessero essere stati inumati i suoi resti. La prima cosa da stabilire

era appunto quale fosse la “Matri Ecclesia” all'epoca dei fatti. L'accurato

esame degli atti di morte, dal 1535 al 1640 circa, e di alcune visite

pastorali, in particolare quelle del 1573 e 1578 redatte ad opera del Vescovo

Antonio Lombardo, ci ha infine condotto a una incontrovertibile verità: la

Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, ex Santa Maria De Careni,

presumibilmente ex San Giuliano, (l'analisi architettonica della chiesa é

ancora in corso) fu la prima chiesa entro le mura della terra vecchia e Matri

ecclesia col sub titolo di 'Santa Maria L'Assunzione Di Madre Donna' almeno fino

al 1638. Fu

sostituita nella sua funzione di Matrice, dalla costruenda chiesa Maggiore che

riporterà il sub titolo della prima Matti ecclesia, trasformandolo in 'Assunzione

della Gloriosa e Sempre Vergine Maria” oggi, “Maria Santissima Assunta

". Lo studio di approfondimento è partito da Vito Badalamenti,

coadiuvato dall'intero gruppo di ricerca, per avvalorare quella che

inizialmente era un'ipotesi del responsabile della ricerca, Ciccio Randazzo e

che ad oggi può invece definirsi tesi. Ulteriormente avvalorata da un proseguo

di questa ricerca sempre più appassionante che vede Laura La Grua sepolta a

Carini, nella chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, la tesi si arricchisce

di nuovi dettagli. Nel diario del 1590 di

Valerio Rosso, 'filosofo et dottore in medicina'(rif pag.192/89) vengono

riportati alcuni epitaffi del convento di Santa Cita. Tra questi, uno rapisce

la nostra attenzione e ve lo mostriamo sinteticamente:

Epitafia

lllorum

qui sepulti suit in conventu Sancta Cita.

(di

coloro che furono sepolti nel convento di Sancta Cita.).

Epitafium

Lucrezia Lancea

Stemmata

ea ci tara (o ea cifra) micans Lucrezia saxo Lancea unitum gloria rara iacet.

09 Marzo1546'

(Lucrezia,

risplendente di quella cifra (O quella figura) con la sua lancia di pietra,

giace unita in rara gloria. 09 marzo 1546')

L'iscrizione

ci dice con chiarezza che Lucrezia Lanza Gaetani, è sepolta in Santa Cita. Con

l'aiuto di Filomena Alimento, dottoranda in Scienze e Tecniche Psicologiche,

abbiamo tentato una libera traduzione, tenendo conto di alcuni tratti quasi

illeggibili: 'Lucrezia giace al

di sotto dello splendido sepolcro dei Lanza unita a loro nella rara gloria' Dunque

nella tomba anonima, erroneamente attribuita a Laura La Grua, potrebbe in

realtà giacere la madre di Laura. Se cosi tosse, dovè oggi l'epitaffio che lo

proverebbe? Bene, ora provate a seguirci..Riguardo ai Lanza di Trabia, Dott.

Valerio Rosso riportò solo gli epitaffi di Lucrezia Lanza Gaetani e Blasco

Lanza, il cui sepolcro è posto oggi sulla tomba anonima. Il barone Blasco Lanza

aveva commissionato al Gagini la cripta di famiglia nel 1524. Dopo il restauro

di Santa Cita, tuttavia, della prima cripta dei Lanza si salvò ben poco, se si

esclude il sepolcro di Blasco che oggi nasconde, presumibilmente, l’epitaffio

della misteriosa donna scolpita sul simulacro. A

rafforzare questa ipotesi c'è un diario del diciassettesimo secolo (iscrizioni

Sepolcrali"rif pag 115) di Manganante Onofrio, che annovera tra i defunti

della nuova cripta Lanza: Cesare Lanza, Castellana Centelles, Blasco Lanza,

Ottavio Lanza, la moglie, Donna Giovanna Ortega di Gioeni e il sepolcro anonimo.

Ma non fa parola né di Laura La Grua, né Di Lucrezia Lanza Gaetani che però

figura nel diario dì Valerio Rosso. Un ragionamento fatto sulla base di questi

indizi potrebbe dunque svelare, in via ipotetica, l'anonimato della tomba

attribuita alla Baronessa Laura La Grua. ll Valerio Rosso potrebbe aver

visitato la vecchia cripta prima del 1574 e aver trovato solo gli epitaffi di

Blasco e Lucrezia poiché i defunti, che il Manganante aveva annoverato nella

nuova cripta, edificata nel 1614 per commissione di Ottavio Lanza, all'epoca

dei fatti erano ancora in vita. Mentre

Laura La Grua, essendo morta e sepolta a Carini già da molti anni, non poteva

in alcun modo trovarsi nella cripta dei Lanza, tenendo anche conto di una

mentalità androcentrica che vedeva nel suo presunto tradimento, non un atto

d'amore bensì il disonore di un illustre casato. Potremmo ipotizzare

all'infinito. Resta il fatto che sia nel primo che nel secondo diario, il nome

di Laura La Grua non viene mai menzionato nell'elenco dei defunti mentre quello

della madre Lucrezia compare tra gli epitaffi in Santa Cita. Se non bastasse,

in un terzo diario del diciottesimo secolo di Emanuele Francesco Maria Gaetani,

('Notizie di Sicilia" rif pag 162) il Marchese di Villabianca scrive

testualmente: 'Sotto al suddetto cui altro tumulo con una figura di donna steva

adi sopra a sua iscrizione che non si può leggere per esserci un gran sipolcro

che l'occupa". Questa potrebbe essere la prova definitiva di quanto detto

sopra. L'epitaffio di Lucrezia Lanza Gaetani, madre di Laura, é oggi coperto

dal sepolcro di Blasco Lanza: 'Lucrezia giace al

di sotto dello splendido sepolcro dei Lanza' . Essendo

un rampollo dei Gaetani il Marchese di Villabianca poteva presumibilmente

essere a conoscenza della presenza di un suo avo nella cripta Lanza e di

conseguenza avere l'interesse a riportare questa notizia. Le ipotesi devono

essere supportate comunque da fatti oggettivi, che solo i documenti ufficiali

possono attestare con certezza. Per questa ragione siamo ancora in fase di

approfondimento riguardo alla simbologia araldica, che con l'ausilio di Aurelio

Grasso, potrebbe svelare l'arcano definitivamente. Rintracciamo infatti nella

parte destra dello stemma, inciso nell'anonimo sepolcro, la presenza di un

leone e una palma, probabile implicazione di Lanza e Tagliavia.

Nella

lettura araldica, la parte alta é riservata al suocero della defunta, in questo

caso Lanza, in basso a destra, tradizionalmente è collocata invece la suocera,

Tagliavia o Tornambene, comunque imparentati. Blasco Lanza e Laurea Tornambene

potrebbero dunque essere i suoceri dell'anonima defunta, cosa che rafforzerebbe

l'ipotesi che dentro al simulacro ci siano le spoglie di Lucrezia Lanza

Gaetani. Fino a quando non avremo concluso il nostro percorso di

approfondimento, non ci sentiamo di escludere altre strade, compresa quella che

porta a Laurea Tornambene, moglie di Blasco Lanza. Chiunque può formulare

ipotesi, fondendo l'empirico testabile all'immaginario suggestivo, non per

questo ha il diritto di venderle come verità storiche. Storici, appassionati

ricercatori e cantastorie, da sempre narrano di questo efferato delitto e

dell'implicazione romantica che vide Donna Laura adultera pertanto indegna

della sepoltura che le spettava per rango. Vilipesa anche nella morte, fu

probabilmente gettata in una fossa comune, come si evince da alcuni versi: E si nun mi cridi

a la matrici vai, dintre lu zubbiu, dda, la truvirai: chine di vermi la gula

sciacquata dunni luceva la ricca ciannaca: nido di surci la so' capiddera ca

d'oro e perni cuncignata era: e rusicata li so' nichi manu, sfunnatu rocchiu

gazzu, juculanu. Deturpata

da un precoce processo diagenetico e in fine traslata per pietà in chiesa

Madre, come scrisse Giuseppe Maria Abbate, ('Carini Nella Storia Di

Sicilia" rif pag 759) probabilmente, secondo le visite pastorali di

Antonio Lombardo, ad opera della Compagnia di Gesù, viene nascosta agli occhi

del mondo per eliminare l'onta della vergogna caduta inesorabilmente sui Lanza

Di Trabia.

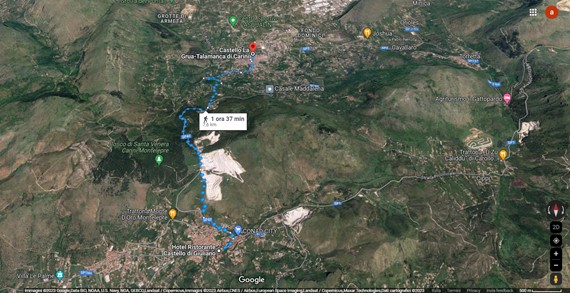

Donna

Laura e il Vernagallo furono quindi probabilmente sepolti, senza funerale e nottempo,

nella chiesa delle Anime Sante del Purgatorio. Una

chiesa che era distante circa 59 m dal castello e raggiungibile in appena 1

minuto.

UN DOCUMENTO

INEDITO DI LUDOVICO VERNAGALLO ATTESTA LA SUA PRESENZA A MONTELEPRE:

È QUI CHE

AVVENIVANO GLI INCONTRI SEGRETI CON

LA BARONESSA DI

CARINI? Lo

storico e ricercatore Dott. Giovanni Filingeri, nelle sue ricerche sul castello

di Montelepre, trovo nel 2019(?) nell’Archivio Storico di Palermo un documento,

di tre pagine, che attesta la presenza di Ludovico Verganallo proprio a

Montelepre.

Si

tratta finora dell'unica testimonianza archivistica su uno dei principali

protagonisti del tragico “caso” della Baronessa di Carini. Un testo

interessante che potrebbe aprire nuovi scenari sul “caso”, così come l'abbiamo

appreso. È un contratto di vendita di legname risalente

al 1559 i cui contraenti sono il Vernagallo e altri quattro carbonai di Carini. Dalla

lettura del manoscritto emerge con chiarezza che il diritto del legnatico degli

acquirenti si racchiudeva tra due “molette” e le contrade Passo Carrozza, Acqua

Alvani, San Bartololomeo (oggi S. Bartolo) e il passo che si va alla turrj

(Ventimiglia), tutte località nel territorio di Montelepre. Ma

non è l'unico riferimento a Montelepre contenuto nel testo: il contratto

sarebbe stato scritto nelle sale della torre Ventimiglia il 20 gennaio del

1559, lasciando presumere che l'antica fortificazione (donjon edificato nel

1433-34) sia stata la residenza abituale del Vernagallo. Tra

le pagine risulta inserito un biglietto vergato e sottoscritto sempre dal

Ludovico ed indirizzato al notaio, nel quale si fa riferimento ad una minuta

notarile difforme dalle intenzioni contrattuali manifestate dal mandatario; ciò

spinge l’avvenente giovane a redigere, con difficoltà, il citato atto, non

senza imponendo al notaio che: "…me rimanderete questa forma

per non havere unaltra volta a rompermi la testa a metterla in carta che, per

non esser offizio mio, ci timpestai un pezzo." «Dal

punto di vista storico si tratta di un documento di straordinaria importanza

perché è l'unico testo, finora rinvenuto, vergato di proprio pugno da Ludovico

Vernagallo e inviato al notaio per la sua registrazione” spiega Giovanni

Filingeri, che ne ha mostrato una copia al pubblico, ieri sera, per la prima

volta, nel corso dell'iniziativa culturale dedicata alla Torre Ventimiglia,

organizzata dall'associazione “BC Sicilia”, con il patrocinio del Comune di

Montelepre. "La

lettura dell’atto - ha proseguito Filingeri - è la conferma che Ludovico

Vernagallo, figlio di Alvaro, ha vissuto a Montelepre, un elemento di cui

finora non si era trovata alcuna traccia, e che collaborava col padre Alvaro

nella gestione delle risorse economiche del feudo di Munchilebi." "Dallo

studio del documento - conclude lo storico - potrebbero emergere altri

particolari interessanti con il ricorso alla grafologia, la tecnica che

consente di dedurre presuntivamente alcune caratteristiche psicologiche di un

individuo attraverso l’analisi della sua grafia; anche se è un campo che

richiede molta cautela, resta un tentativo fantasioso, di certo affascinante,

per delineare alcuni tratti distintivi della personalità di Ludovico Vernagallo,

uno dei protagonisti dell’efferato caso, di cui si conosce bene poco." Il

nuovo documento apre dunque la strada ad una altra ipotesi del tutto nuova fino

ad adesso: ovvero che Ludovico e Laura Lanza per coltivare la loro relazione

adultera potrebbero essersi incontrati più volte a Montelepre, nei saloni della

torre dislocata a tre miglia da Belvedere di Carini, residenza estiva del

casato La Grua. La

ricerca ancora continua e ci aspettiamo nuovi sviluppi su uno dei casi più noti

di “femminicidio” avvenuto nel 1563, che conserva tutt’oggi la sua drammatica

attualità.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2281767642136965&set=pcb.2281767658803630 The

etc.

Io

Lodpvico Vcrnagallo o/ venduta ad simonj grasscllinj, grigorj gincmi, ct

vincenso de patti, joanni lixandrillo quilla lignamj chi est in quilli duj

moletti de terra chi sonno in menzo delli infrascripti seminati ecceptuati per

li albori de li olivi, li imiti, li ogliastri, li carobbi, li mendoli e Ij

pirayni chi ince seranno da insitarsi lontano trenta palmi l'uno da l'altro, et

quilli troffi di ogliastri, charobbi, pirayenj ct mendolj chi saranno più folti

de li supradetti trenta palmi digiano xiparli subta ct supra in modo che non

gettano più vid[elicet]: in mcnzo lo siminato allo piano del margio calando lavinaro

lavinaro undi est la calcara et arrivando allo siminato delo pezzo della carroza

rt achianando alla trista trista alo siminato de Jacobo Bivilaqua caronisi undi

est lo lino supra dillo n.ro lino

tirando suso ali olivi gaitanj ct nexcndo poi alo taglio dclo siminato

di Stefano Guastanclia giungendo allo passo chi va allaqua de li alvanj et tira

alo taglio de li siminati ca sonno sobto san Bartolomeo chi siminamo nuj de la

partj de subta verso ditti moletti ct nexcndo alli olivi chiamati li inclasto et

tirando lo taglio taglio de lo supra nominato siminato dello chiamo dello

margio fina alo passo che si va alla turrj et incc lo fraxino dummodo chi

trasendo qualchi punta di siminato intra ditti duj moletn infrascripti loco

collo patto ince ti abiano ad farj lignamj pirchi non si intendi in ditta

vcnditione ct cxcepto quilli terri forti tantum chi sonno in le supraditti moletti ct quisto per lo prezio di unzi

quatto in dinari ct quattro carichi de carboni da pagarmeli omne misi una paga

intendendo primo in quilli misi atti ad farj disto scrvizio et quisto in lo

modo infrascripto vid[e licet]: di li supra ditti accataturi si obbgano in

solidum ad nettarmi tutta quella terra che si contenj in li sopra notati

moletti de ognj natura de lignarni li erbi blanchi croveeri camarronj et simili

troffi rovettj ct altra frascamj simili subta et supra in modo che non segnano

più chi se limano liberamente operarj da arato ditti torri senza impedimento

nixono ecceptuarj sempri li albori di li olivi li insiti li ogliastri da

insitarsi ad trenta palmi lontano lun dall'altro li charobbi mcndolj et

piraycnj li quali supra nominati arbori tanto domestici quanto da domesticarsi

si obligano ditti accaptaturi accettarli dc supra smargiarli ad tomo ad torno

ci struponigarli dc supta in modo chi non nochiano allarvoro, et per incherlj

poi della sua tetra dc quisto intra termino di quatordici misi da contarsi da

lo primo de febraro proximo da veniri innanzi da venivi ad

lo

primo de febraro prossimo da veniri innanzi da veniri at finiri per tutto marzo

dello anno 4 ind[izione] ct non havendo spedito in ditto tempo ditto servizio

come si obligano ditti accaptaturi zoc venditori poza liberamenti senza altra

licentia metteri hoc ad danno et interesse loro per farmi spediri dietto

servizio et sonno obligati ct pozali stringeri in beni et in persona/ Item che

tutti quilli rovctti frascami ct rimundatini chi loro non corrranno operari

siano tenuti abrugiarli in parti chi non nc fazano danno et facendo me danno

siano obligati cum danno et interessi in li beni et indi li personi loro/ item

chi li fossi dello carobnj chi ferrano lagiano ad fari ad parti chi non fazano

danno ct facendo me danni siano obligati

ut sopra et si declara per cos de supra si è detto chi siano obligati xipari

omne natura di lignamj rovetti frascami etc. ecceptuati sempre li albori di li

olivi ect. subta ct supra in modo chi non vegnano più di quisto non vegnano più

seu non tornano ad naxeri più non se intenda per li rovetti dunmmodo chi ipsi

accattatori poi chi hareranno tagliati ditti rovetti cu la runca li smargiano

scu xipano radicati: cum lo czapuni et quisto se declara per chi loro dicino

chi non obstanti, chi se xipano cu lo czapuni sempri torneranno ad gettarj et

in quisto se obligano ct promettino in solidum come è di supra/ ltem processi

de patto chi habiano de incomenzarsi lo servizio dundi piacera ad me in ditti

dui mioletti, pero ct sempre chi gira lo olivito caricato ad tempo chi casca la

oliva nullo patto pozano fari servizio ad paru chi me fazano danno ma se

remetti in arbitrio mio/ Il loco da disignarsi lo servizio chi hanno da fari et

contravenendo in questo siano obligati ad tutti danni et interesse e ut supra

permettendo ce farce vera et bona ditta lignamj; ct defendercela da omni

calunnianti persona. Egregio not. Vincentio Lo Vecchio perchee ho venduto come

di sopra havete visto la prenominata legnami ali sopradicti con li patti e

condizioni sopradetti pertanto mando a Gioffre Spina che contratti c prometti

de rato per me e si bisognerà ratificare passerò un giorno per loco e

ratificherò, voi vorrete stipularui per me e publicare e me ni farrette levar

subito la copia e mandarmela con detto Gioffre che lui paghera tutto e Dio di

mal mi guardi. Da la torre a di XX di gennaio nel 59. Me

rimanderete questa forma per non havcre unaltra volta a rompermi la testa a

metterla in carta che, per non esser offizio mio, ci tempestai un pezzo, 1559 Ad. Lodovico

Vernagalli

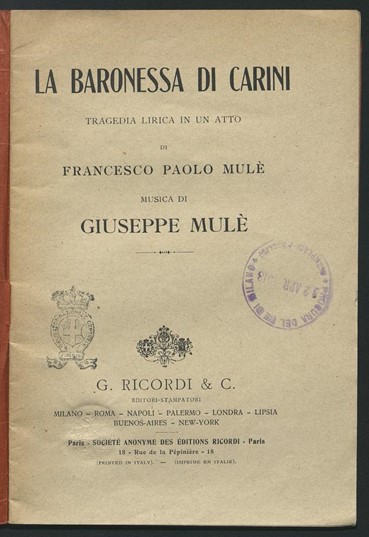

La

“Baronessa di Carini” nel Teatro e nel Cinema La

triste storia della Baronessa di Carini ebbe molto risalto tanto che ispirò

molti scrittori con poemetti e scritti storici.

Il medico e folclorista palermitano Salvatore Salomone Marino (1847 –

1916) cercò con i suoi scritti di togliere questa bellissima figura femminile

dal mondo della leggenda. Una storia

siciliana del Cinquecento .. Anche se era

patente… che si trattava di un falso ottocentesco. Giuseppe

Mulè (Termini Imerese – Pa, 28 giugno 1885 – Roma, 10 settembre 1951),

compositore e direttore d’orchestra, scrisse la tragedia di un atto (Nota n. 5) Baronessa di

Carini L’opera

fu rappresentata al Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo il 16 aprile

1912.

Giuseppe Mulè

La

storia fu poi ripresa per la televisione nel 1975 nello sceneggiato Rai L’amaro caso della

Baronessa di Carini Diretto da Daniele

D’Anza ed interpretato da Ugo Pagliai e

Janet Agren

https://www.youtube.com/watch?v=KYGGYshJWDM

https://www.youtube.com/watch?v=KYGGYshJWDM

Nel

2007 fu eseguita una nuova serie televisiva che venne tramessa da Rai 1: La Baronessa di

Carini Con la regia di

Umberto Marino e con gli attori: Vittoria Puccini e

Luca Argentero nelle parti dei protagonisti.

https://www.raiplay.it/video/2016/11/La-Baronessa-di-Carini-E1-1f4ce590-bd1f-4b75-90a4-b89683db38ef.html

CACCIATORI

DI FANTASMI OFFICIAL GROUP - La Baronessa di Carini Un castello a

Carini, in Sicilia, dove si aggira ancora la figura di una donna infelice che

vaga tra nel dolore di un antico delitto. Storia breve sulla morte di Laura

Lanza e dell'impronta della sua mano insanguinata, che il 4 dicembre di ogni

anno affiora in modo ben visibile...

Il

Castello – Architettura Le

mura mediale sono databili all’XI – XII secolo. Degli elementi

arabo-normani sono evidenti nella

seconda porta del castello dove è presente un arco a sesto acuto.

In

alto si trova lo stemma della famiglia Abbate. I portali sono sormontati da

alcuni scudi che rappresentano la casa dei La Grua con la raffigurazione di una

gru.

L’attuale

aspetto fu quello datogli nel Cinquecento dalla famiglia La Grua Talamanca,

signori della città dal 1397, ma altri ritocchi e cambiamenti, gli ultimi,

furono fatti ancora nel Settecento

Gli

altri stemmi evidenziano tre zolle di terra,

stemma dei Chiaramonte, mentre nel piano superiore si trova lo stemma

dei Lanza-La Grua con la presenza di due leoni rampanti.

Piano terreno

Entrando

nel piano terreno vi è una stanza con volta a crociera che originariamente

era un muro esterno. Un altro vano, privo del pavimento, mostra

le fondazioni di strutture precedenti. Un grande salone è diviso da

due arcate a sesto acuto con colonna centrale.

Nel

lato est del castello si possono vedere: in un locale un lavatoio in pietra

di Billiemi; una cappella affrescata a trompe-l'œil, una statua in

marmo raffigurante la Madonna di Trapani.

La cappellaLa cappella

gentilizia

Nella

cappella si ammira un artistico tabernacolo ligneo del primo decennio

del Seicento con colonnine corinzie che scandiscono

prospettivamente lo spazio. Un matroneo in legno permetteva la vista

dal piano superiore.

Il

matroneo o tribuna era un balcone o un loggato posto all’interno dell’edificio

e destinato ad accogliere le donne che assistevano alla funzione

religiosa. Matroneo deriva infatti da

“matrona”. L’androne

interno ha sulla sinistra una scala quattrocentesca che conduce al Salone delle

Feste e alla stanza dell’omicidio.

Piano superiore Al

piano superiore, all'ingresso di quella che era

l'ala quattrocentesca del castello, troviamo un portale marmoreo

dove, tra due fenici rinascenti dalle fiamme, è scritto Et nova sint omnia (E tutto

sia rinnovato), che

è la continuazione di un'altra dicitura presente su un secondo portale marmoreo

sempre nel lato sud-ovest dove si legge Recedant Vetera (Sia

cancellato il passato), probabilmente

collocate quando l'edificio, sotto la direzione dell'architetto netino Matteo

Carnalivari, cambiò la sua destinazione d'uso trasformandosi da caserma a

dimora signorile (seconda metà del Quattrocento).

Il

soffitto ligneo del salone delle feste Salone delle feste Dalla

porta accanto si accede al salone delle feste, caratterizzato da un soffitto ligneo cassettonato con

elementi stalattitici tutti decorati con stemmi nobiliari, salmi

dedicati alla Madonna e didascalie allegoriche, tra le quali quella sull'asse

centrale: In medio consistit

virtus (Nel bel mezzo sta

la virtù) e

quelle sulle mensole laterali: Et in estremis

labora. Il

soffitto ligneo fu realizzato in concomitanza con i lavori di riammodernamento

fatti quando i La Grua Talamanca si imparentarono con la famiglia

Ajutamicristo, un esempio simile si conserva infatti presso il palazzo

palermitano della stessa casata, capolavoro

dell'architettura gotico-catalana in Sicilia. Dalla

porta laterale sinistra della sala si entra nella stanza cara

alla baronessa di Carini, dove, si narra, avvenissero i suoi presunti

incontri con Ludovico Vernagallo. Dalla

porta laterale sinistra della sala si entra nella stanza cara

alla baronessa di Carini, dove, si narra, avvenissero i suoi presunti

incontri con Ludovico Vernagallo.

Sui

muri della quale non c’è traccia dell’impronta della sua mano insanguinata,

come mostrava invece lo sceneggiato della RAI (e che tutti i turisti cercano,

avidamente curiosi del particolare macabro). Eppure una manina scolpita sta sul

coronamento di una delle torri, visibile solo da occhi attenti, dalle terrazze,

non si sa se firma dell’architetto che ristrutturò la fortezza o se invece

omaggio del medesimo a Donna Laura.

Le altre stanze Interessanti sono le stanze affrescate, come quella in cui si

trova la pittura murale ritraente Penelope ed Ulisse. Una scaletta

conduce alle cucine. Un vano, infine, merita attenzione perché si caratterizza

per le vele e i pennacchi terminanti in pietra di Billiemi di

stile gotico-catalano. Riguardo alle varie epigrafi presenti sugli ingressi, Gioacchino

Lanza affermo come essi vadano messi in relazione ad una rinascenza culturale,

sociale e artistica, precedente all’assassinio.

Vincenzo

Badalamenti appoggiò invece la tesi più suggestiva secondo la quale il barone

avrebbe rinnovato tutto perché non vi fosse più nulla che gli ricordasse la

moglie fedifraga. Il restauro però fu compiuto nel 1562, come inciso nello

stemma marmoreo dei La Grua e l’atto di morte della sfortunata donna Laura fu

del 4 dicembre 1563. Dalla stanza fatale si accede ai bastioni e alle torri, da

cui si può ammirare un bel panorama.

Alcuni delitti “d’onore” del passato Le

donne del passato, sia di rango e non, erano costrette ad accettare matrimoni

combinati dai padri, fratello o tutori per motivi economici, accrescere il loro potere politico e

sociale.ma c’era anche un altro aspetto nei matrimoni combinati cioè Quello di

migliorare la discendenza Una

discendenza degenerata a causa di frequenti matrimoni consanguinei per non

disperdere il patrimonio, le ricchezze. Una

discendenza degenerata a causa di frequenti matrimoni consanguinei per non

disperdere il patrimonio, le ricchezze.

Nel

“Gattopardo” il principe Fabrizio di Salina assunse un atteggiamento

decisamente critico nei confronti di certe abitudini o consuetudini della

nobiltà.

Laura

Lanza non era probabilmente molto contenta del suo matrimonio, ancora

quattordicenne. Aveva amici sia nella famiglia La Grua c con i Vernagallo e con Ludovico Vernagallo

aveva sempre avuto un rapporto specile. Un rapporto che venne bruscamente

interrotto a causa del matrimonio con Vincenzo (II) La Grua Talamanca.

Tra

Laura e Ludovico c’erano forse state delle tenerezze e forse anche promesse di

matrimonio. Non sapremo mai dell’esistenza di questi aspetti nelle relazioni

tra i due giovani però è anche vero che l’amore, quello vero, non conosce

ostacoli.si narra come Ludovico rivolgesse alla sua amata delle serenate e

degli incontri tra i due nelle sale dell’alta nobiltà in occasione di riunione

festose.

Erano

veramente innamorati l’uno dell’altra? La

ballata siciliana cantava: na catinedda li

curuzzi strinci, battinu tutti dui supra ’na mota, e la felicità chi li dipinci

attornu, attornu d’oru e di rosa; ma l’oru fa l’invidia di centu, la rosa è

bedda e frisca pi un momentu. Una piccola catena

stringe (unisce) i piccoli cuori (dei giovani), battono tutti e

due sopra una nota, e la felicità che li dipinge attorno (la felicità li

circonda), d’oro e di rosa;

ma l’oro fa l’invidia di cento (persone), la rosa è bella e

fresca per un momento (perché poi appassisce). L’invidia

è una brutta malattia e può causare guerre, tragedie. Fu

infatti, come racconta la ballata, un monaco che rilevò al barone don Vincenzo,

appena tornato dalla caccia, la relazione amorosa tra la moglie e Ludovico. Il

barone pensò subito al delitto d’onore. Lu monacheddu

nisceva e ridia, e lu baruni susu sdillinia. Il piccolo monaco

(dopo aver rilevato la relazione) usciva (dalla sala) e rideva, e il barone

(comincio) su a farneticare. La

situazione si doveva risolvere ed era quindi necessaria una riunione di

famiglia. Don

Vincenzo andò dal suocero don Cesare Lanza ed entrambi si misero in camino per

Carini con al seguito dei bravi (anche se Don Cesare, secondo alcune fonti, si

sarebbe trovato a Mussomeli). I

due amanti furono sorpresi in un atto d’amore? Non

lo sapremo mai. Fu Don Cesare ad uccidere la figlia Laura. Nessuno accorse alle

grida delle povera donna.

Troppi

interrogativi,,, anche la stessa lettera di Don Cesare al re di Spagna Filippo

II per spiegare il movente della terribile azione sembra voler nascondere altre

motivazioni.

Don

Cesare era pretore di Palermo ed aveva altre cariche importanti nella citta,

allora una delle più grandi ed importanti d’Europa.. doveva essere protetto e lo

stesso Don Cesare Lanza sapeva come il re di Spagna l’avrebbe graziato

accettando le sue motivazioni.

Il

caso fu chiuso….. per la tranquillità delle nobile famiglie coinvolte.

Il

delitto d’onore era molto frequente in Sicilia, sempre nell’ambiente della

nobiltà, sin dalla seconda metà del Quattrocento per giungere all’ultimo

delitto d’onore, sempre in Sicilia, nel 1964 ( “la relazione tra il professore

universitario e Mariatena” – Nota N. 10).

Nel

Quattrocento la sfortunata Donna Aldonza Santapau, dei marchesi di Licodia

Eubea, fu calunniata a torto dai cognati invidiosi come “infedelissima”.

Il

marito Antonio Pietro Barresi, signore di Militello (in Val di Catania) uomo

molto violento ed esperto nell’arte militare, uccise la moglie ed il presunto

amante con azioni terribili. Un uomo violento malgrado la sua fama di amante

dell’arte. Furono i fratelli di don Antonio, per invidia e per vendicare dei

torti subiti per non avere avuto delle concessioni di denaro da parte di Donna

Aldonza, gli autori della tragedia.

Il

nome del presunto amante era Francesco Caruso ed era soprannominato il

“Bellopiede” per la sua bravura nel ballo.

Don

Antonio legò il corpo del Caruso alla coda del cavallo e lo trascinò per le vie

di Militello passando anche davanti alla casa della povera madre dell’ucciso,

costringendola a ridere…… scene di follia…

Dopo

questi tragici eventi famoso fu il caso che colpì il Regno di Napoli, sempre

nell’alta aristocrazia. Il

16 ottobre 1590 fu uccisa la bellissima Donna Maria D’Avalos, una delle

donne più celebri e conteggiate nell’Europa del tempo. Fu uccisa dal marito

(che era anche suo primo cugino) e dai

suoi sgherri.

Maria

D’Avalos era figlia di Carlo d’Avalos, principe di Montesarchio, una delle più

nobili famiglie napoletane e di Sveva

Gesulado. A

tredici anni sposò il principe Federico Carafa e dal matrimonio nacquero due

figli/e: Ferdinando

che morì in età infantile e Beatrice che morì all’età di dodici anni. Rimase

quindi vedova a 19 anni (1581) e sposò

in seconde nozze il figlio maggiore di una nobile ed illustre famiglia

siciliana, Alfonso Gioieni. I

due si sposarono nel 1583 ma il marito morì appena due anni dopo, nel 1583. Maria

si ritirò, dopo la morte del secondo marito, nell’isola di Ischia dove rimase

fino a quando non trovò un nuovo corteggiatore da sposare. Donna

Maria d’Avalos sposò il principe Carlo Gesualdo di Venosa, il 28 aprile 1586. Era

più giovane di lei di quattro anni ed era anche suo cugino di primo grado. La

madre di Maria era sorella di Fabrizio Gesualdo, padre di Carlo. Una

relazione parentale molto stretta e per questo motivo era necessario una

dispensa papale di papa Sisto V. Donna

Maria all’età di ventiquattro anni era la donna più famosa di Napoli per la sua

straordinaria bellezza e per essere al centro di continui corteggiamenti da

parte dei nobili più influenti delle varie corti europee. Maria

era adatta per il principe di Venosa perchè , "avendo

avuto due mariti in precedenza, aveva dato sufficienti segni di fertilità" Il

poeta Torquato Tasso era strettamente imparentato con la famiglia d’Avalos e

quindi ebbe la possibilità di conoscere personalmente la donna. Il

poeta celebrò il matrimonio tra Maria e Carlo con un sonetto che terminava con

i seguenti versi: «Poi la vostra

cintura con maggior luce Fece il valore e la virtù feconda E cede a bella donna invitto duce.»

Dal

matrimonio nacque, nel 1587 o 1588, un figlio di nome Emanuele.

Alloggiavano a palazzo Sansevero, di fronte alla

Chiesa di San Domenico Maggiore.

Napoli – Pazzo San

Severo Napoli – Pazzo San

Severo

La

coppia visse felice nei primi due/tre anni del matrimonio con una vita mondana

molto intensa Quegli anni furono il limite in cui Maria riuscì a supportare

quell’unione e coincise con i primi anni di Emanuele.

Il

loro matrimonio non fu legato ad un forte sentimento d’amore ma ad un legame

creato per impedire che il patrimonio familiare finisse nelle grinfie del

papato.

A

prescindere dagli aspetti economici, la coppia non aveva nulla in comune.

Negli

anni a seguire sembra che il marito Carlo abbia addirittura iniziato ad

insultare e a picchiare la moglie.

Questi

aspetti erano indizi di un rapporto della coppia molto difficile. Il marito

cominciò ad avere dei sospetti sulla lealtà della moglie.

Subito

dopo la nascita di Emanuele, si narra come Maria abbia avuto una relazione adulterina con il

giovane duca d’Andria, Fabrizio Carafa, appartenente alla famiglia dei Carafa.

Carlo viveva per la musica e trascurava la moglie. Era un madrigalista di

grande talento. Un compositore che lasciò un notevole segno nella storia della

musica polifonica. Maria era sempre più infelice finché, durante una festa

danzante, conobbe Fabrizio Carafa, duca D’Andria, conosciuto con

l’appellativo di Arcangelo per la sua grande bellezza. Sposato anch’egli con la

nobildonna Maria Carafa, padre di quattro figli.

I due si innamorarono e divennero amanti, sempre più

imprudenti, nonostante ricorressero a ingegnosi stratagemmi per non farsi

scoprire.

Carlo

venne a sapere del tradimento della moglie grazie alla rivelazione di uno dei

suoi zii.

La bellezza di Maria, intanto, accendeva numerose

passioni, tra cui Giulio Gesualdo, uno zio di Carlo, che desiderava quella

meravigliosa creatura ricevendo sempre decisi rifiuti. Quando Giulio scoprì la

relazione tra Maria e Fabrizio, ne parlò con il nipote. Questi, allora, decise

di creare un’imboscata alla moglie. Un giorno, con la scusa di una battuta di

caccia, Carlo disse alla moglie che non sarebbe rientrato a casa. Maria fu

insospettita dal comportamento del marito, ma il desiderio prevalse sulla

prudenza. Diede ordine a una cameriera di vigilare le uscite e di non svestirsi,

ma questa cadde addormentata. Don Carlo assieme a un aiutante e con la

complicità di un monaco che viveva nel convento di fronte, sorprese i due

amanti e preso dalla furia, li massacrò nel palazzo San Severo dove la coppia

risiedeva, . Era la notte tra il 16 e il 17 ottobre 1590.

La stanza dove avvenne il massacro (al secondo piano dell’angolo sinistro dell’edificio) La stanza dove avvenne il massacro (al secondo piano dell’angolo sinistro dell’edificio)

Si narra come

Carlo Gesualdo non agì nella brutale esecuzione della coppia ma furono i suoi

sgherri ad eseguire il massacro. Altre fonti invece rilevarono che furono

proprio don Carlo ad uccidere i due amanti con un pugnale. La

tragedia s’era compiuta e don Carlo, sporco di sangue e in preda alla follia

scese di corca in strada piangendo ed urlando. S’allontanò da Napoli per timore

di vendette da parte dei familiari dei

congiunti. La

tragedia fu ripresa grazie a tre diverse testimonianze: -

resoconti

delle indagini condotte dal Gran Tribunale del vicariato del Regno di Napoli; -

una

lettera di Silva Albana, la domestica di Maria d’Avalos; -

una

lettera di Pietro Malitiale, detto “Bardotto” servo di Carlo. Le

due ultime lettere conterrebbero dei dettagli molto importanti. «Su la mezza notte

ritornò al palaggio il Principe, accompagnato da una truppa di cavalieri amici

e parenti tutti armati; ed entrato dentro al Palaggio della Principessa, avanti

della quale camera stava di scorta a sentinella la fida di lei cameriera Laura

Scala, mezza addormentata su di un letto, che, sentendo il rumore gente, volle

gridare; ma minacciata della vita dal Principe si ritrasse più morta che viva,

il quale attendeva con un calcio la porta della camera e, tutto furibondo

entrando dentro di essa con la continua scorta, trovò che nuda in letto, ed in

braccia al Duca giaceva sua moglie (fra tanto la buona cameriera, visto il

tempo opportuno, essendo tutti entrati dentro la camera, se ne fuggì via, né si

seppe di lei più novella alcuna). A sì vista si può considerare come restasse

stupito il povero Principe, il quale scossosi dallo stordimento che l'avea

posto tal veduta, prima che li sonnacchiosi potessero rifiatare, si mirarono da

più pugnali trafitti. Questo misfatto successe nella notte che si seguiva il

giorno del 16 ottobre 1590». L’altra

versione: «[Bardotto,

servitore del principe] quando scese al cortiglio vidde che lo portiello dela

porta dela strada stava aperto ch'esso testimonio se ne maravigliò molto, che a

quella hora stesse aperto, et lo chiuse, tirò l'acqua dal puzzo, et la portò ad

alto al signor don Carlo, che lo trovò che si era vestito, et [...] [gli

chiese] dove voleva andare, ch'erano sei ore, e niente più, il quale Signor Don

Carlo li disse, che voleva andare a caccia, et esso testimoniali disse, che

quella ora non era ora di caccia, il Signor Don Carlo li rispose: «Vedrai, che

caccia farò io»[.] Si finì di vestire et ordinò ad esso testimonio, che

allumasse due torcie, che stavano alla camera [...] et allumate che furono,

detto signor Don Carlo cacciò da sotto il letto una [...] daga con pugnale, et

uno archibugetto da due palmi incirca, e pigliato ch'ebbe esto [...] trasì, e

salì per questo caracole ad alto (una scala a chiocciola segreta) ad alto che

saglie all'appartamento della signora Donna Maria d'Avalos, e sagliendo anche

detto Don Carlo disse ad esso testimonio: «Voglio andare ad ammazzare lo duca

d'Andria, e quella bagascia di Donna Maria!». E così sagliendo vide esso

testimonio tre uomini (tre bravacci) li quali portavano una alabarda per uno ed

un archebugetto! [...] Esplosero due colpi, oltre a vari insulti; i tre giovani

uscirono e poi fu la volta di Carlo Gesualdo, che aveva le mani coperte di

sangue. Chiese subito dove fosse Laura, l'intermediario, visto che era andata

via. Bardotto e Gesualdo tornarono quindi in camera da letto, dove quest'ultimo

aveva eliminato la coppia morente. » L’ultima

versione sarebbe quella più affidabile e

seguita. Alcuni dettagli sarebbero contradittori. L'analisi dettagliata dei verbali portò Cecil Gray a dubitare della veridicità

di alcuni elementi riportati, a cominciare dalla trappola tesa dal giovane

principe, che annunciò la sua intenzione di andare a caccia, che sembra ripresa

da una frase pronunciata dal sultano Shahriyār in “Le mille e una

notte”, la famosa opera frutto di pura fantasia. Inoltre, dettaglio di

non secondaria rilevanza, sarebbe plausibile ritenere che Carlo non uccise con

le sue mani i due, ma che avesse assoldato qualche mandante che lo facesse per

lui. Carlo dopo l’uccisione dei due amanti fuggì da Napoli e si

rifugiò a Gesualdo, nella provincia di Principato Ultra. Il processo non nacque sono l’egida della verità e

dell’imparzialità Venne archiviato il giorno dopo la sua apertura per ordine del

viceré stante la

notorietà della causa giusta dalla quale fu mosso don Carlo Gesualdo, Principe

di Venosa, ad ammazzare sua moglie e il duca d'Andria". Le deposizioni non lasciavano nel Regno di

Napoli dubbi: Maria d'Avalos era

l'amante di Fabrizio Carafa (cosa, del resto, da tempo risaputa da tutti, dallo stesso

magistrato, dall'avvocato e dal viceré). Il

Regno di Napoli seguì con molta attenzione la vicenda così come la nobiltà dello

Stato Pontificio. Le

testimonianze sarebbero chiare. Carlo

Gesualdo gridò ai suoi uomini: Uccideteli. Uccidete

questo vile e questa puttana. Corna alla

famiglia Gesualdo? Parole

, frasi che pronunciò prima di tornare dalla moglie Maria gridando.. Non deve essere

ancora morta! e gli procurò altre ferite all’addome mentre

altri aspetti rientrerebbero nella pura funzione e cioè fecero da sfondo a

leggende. Non

si sa se i corpi dei due amanti furono gettati per strada, se fossero stati

oggetto di violenza da parte di un monaco cappuccino o se fossero rimasti

impiccati fino a quando la putrefazione dei corpi fosse giunta a tal punto da

rendere necessario la sepoltura e quindi al restituzione delle salme alle

rispettive famiglie e quindi Lavate dalle loro

ferite, vestite di raso nero e velluto nero” Secondo i documenti d’archivio dal XVII secolo. Alcune fonti citarono come Maria fu atrocemente sgozzata e sventrata ed esposta

nuda in mezzo alle scale del palazzo. (Le

cronache citarono come i Regi Consiglieri ed i Giudici Criminali della Gran

Corte della Vicaria, si recarono nella

stanza da letto in cui avvenne il massacro. Trovarono il corpo straziato, senza

vita, di Fabrizio Carafa e a tre passi da lui giaceva il cadavere insanguinato

della povera Maria. Per

il disonore e lo scandalo arrecato alla nobiltà, i corpi degli

sfortunati amanti furono esposti nudi come monito, la mattinata

seguente in mezzo alle scale del palazzo e tutta la città

corse a vederli). I corpi furono sepolti secondo le disposizioni delle relative

famiglie: Maria d’Avalos, fu sepolta nel lato destro della Chiesa di S.

Domenico Maggiore, nella Cappella di Ferrante Carafa, suo primo marito, insieme

ai suoi figlioletti Ferdinando e Beatrice.

Napoli – Chiesa di

San Domenico Maggiore

Cappella Carafa Cappella Carafa

Fabrizio

Carafa, invece, fu seppellito in una bara e consegnato al gesuita Don Carlo

Mastrillo su disposizione della moglie Donna Maria Carafa,

che per il disonore si ritirò a vita monastica.

Negli

anni ”90 l’Università di Pisa ricevette l’incarico di scoperchiare le tombe in

cui secondo ipotesi, riposavano gli scheletri dei due amanti. Vi erano dei

resti mortali: si ipotizzò per le lesioni ricevute quello di Fabrizio Carafa,

ma di Maria D’Avalos non vi era traccia. Forse lì non c’è

mai stata.

Si

dice che dalla notte della tragedia fino ai secoli

dopo, coloro che abitavano nei pressi del palazzo potevano

distinguere bene le urla strazianti di Maria D’Avalos.

In più, sul Palazzo Sansevero pendeva una sciagura: chi lo abitava era

maledetto fino alla settima generazione. Questo durò fino al 1889, quando

un’ala del palazzo crollò portando con sé la stanza del peccato e

dell’omicidio. Altre voci raccontano che tra l’obelisco di San Domenico

Maggiore e il portale del Palazzo di Sangro dei Principi di San Severo si

aggira una figura eterea, di tale bellezza che singhiozza: il fantasma di

Maria.https://grandenapoli.it/wp-content/uploads/2016/02/20151105_110428_8-maria-d-avalos-875x600.jpg Per

quei tempi la colpa di Maria era per il diritto non messa in discussione. Il

marito Carlo aveva goduto delle facoltà di ucciderli agendo al fine di

vendicare il suo onore e quella della sua famiglia.

Negli

ambienti spagnoli, così anche a Napoli, era usanza uccidere la donna adultera

ed anche il suo amante mentre al Nord Italia la tradizione prevedeva solo la

morte della moglie.

La

stessa famiglia Carafa criticò Carlo Gesualdo per aver fatto ricorso alla

servitù per uccidere il loro parente. Malgrado Carlo abbia agito secondo la

consuetudine del tempo, si rifugiò a Gesualdo, lontano dagli ambienti nobiliari

e dalla famiglia delle vittime di cui teneva le reazioni.

Visse

per ben diciassette anni nella sua residenza di campagna.

Il ritiro fu accompagnato da altri “ritiri” da

parte di alcuni membri della sua famiglia e questo nonostante l’intervento del

viceré di Napoli dell’epoca Juan de

Zuniga che cercò di contenere qualsiasi azione di vendetta nei confronti di Carlo Gesualdo e dei suoi

parenti.

Il

padre di Carlo, Fabrizio, morì il 2 dicembre 1591, anche lui lontano da

Napoli nel castello di Calitri. Durante l’esilio Carlo Gesualdo diventò,

all’età di 25 anni, capofamiglia ed uno dei proprietari terrieri più ricchi del

Mezzogiorno.

Calitri Castello

Nel

1594 Carlo Gesualdo si sposò una secondo volta con Eleonora (Leonora) d’Este,

sorella di Cesare d’Este, erede apparente del duca Alfonso II.

La leggenda ci tramandò la visione di Carlo in

preda a crisi per il ritorno nel suo animo del passato per i suoi crimini.

La

scomparsa del secondo figlio, nato dal matrimonio con Eleonora d’Este, fu

considerata da don Carlo come una condanna divina per i suoi peccati e si fece

largo in lui la necessità di un percorso di espiazione.

Cero

don Carlo aveva dei rimorsi di conoscenza non

solo per i delitti ma anche per le sue strane abitudini che potrebbero

essere state la causa del tradimento di Maria. Comportamento che seguì, come un

modello ci vita, anche con la sua seconda moglie.

Non

si studia la vita intima dei compositori e degli scrittori che dovrebbe fare

parte della personalità e della creatività di un artista.

Infatti

l’espiazione di questo senso di colpa lo portò ad accettare le pratiche

masochistiche e per questo motivo reclutò dei giovani, in età adolescenziale,

per fustigarlo e scacciare da lui quei demoni che lo perseguitavano.

Si

tramandò come don Carlo Gesualdo amasse farsi incatenare da prestanti e fidati

schiavi e poi farsi frustare o preferisse farsi riscaldare la schiena a letto

dagli abbracci di un certo Castelvietro di Modena.

Mosso dai sensi di colpa commissionò nel 1609 al

pittore Giovanni Balducci una tela chiamata il “Perdono di Gesualdo”. Dipinto

ancora oggi conservato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Avellino.

Il Perdono di Gesualdo di Giovanni Balducci (1609). Il compositore è raffigurato inginocchiato, in basso a sinistra, davanti allo zio Carlo Borromeo in veste da cardinale

Il restauro del Perdono di Gesualdo ha rivelato il ritratto di Eleonora

d'Este (a destra), precedentemente "nascosto" da una clarissa (a

sinistra), nel XVII secolo

Tra gli

esercizi di mortificazione della carne, come la recita l’Atto di Dolore, furono

presenti le pratiche di penitenza, severe ed anche stravaganti, che erano

incoraggiate allora dalla Controriforma. Pratiche

legate ad una fervente devozione, che lo opprimeva, piuttosto che ad un piacere

morboso o perverso. Nel

1611, e nell'anno successivo, il principe ottenne le reliquie di Carlo

Borromeo, diventato suo ideale padrino e santi patrono. In

una lettera dell’1 agosto 1612, ringraziò il cugino Federico Borromeo.. «Non potevo aspettarmi o ricevere

oggi dalla gentilezza di Vostra Signoria Illustrata una grazia più preziosa, né

più desiderata di quella che si degnò di concedermi con il sandalo che il

glorioso San Carlo usava pontificamente. L'ho salutata e baciata con grande

gioia e consolazione, ma sarà preservata e trattenuta con il dovuto rispetto e

devozione». Nel

1619 fece stampare la sua opera

“Tenebrae Responsoria” dove la figura di Cristo martire fu espressa

musicalmente in modo molto toccante e assolutamente personale. Il 29

agosto 1613 il figlio Emanuele Gesualdo, avuto dalla prima moglie Donna Laura

d’Avalos, morì «per

esser in doi volte caduto da cavallo nella caccia», allo stesso modo dello zio, fratello di Carlo. La

moglie Eleonora era in stato di gravidanza ed aveva solo una figlia, Isabella

di due anni. Il

principe Carlo fu colpito dalla morte del figlio e si ritirò nell’anticamera

della “camera dello Zembalo” ovvero la camera da musica con il clavicembalo. In

questa camera, dopo diciotto giorni, si spense l’8 settembre 1613… si lasciò

andare come in un estremo suicidio.. «non havendo il

signor Prencipe di Venosa altro figliolo, sentette assai et in modo ch'oltre al

suo male ancho s'aggravò». Morì dopo atroci sofferenze e paranoie sull’incolumità

della sua vita. Grazie ai documenti ritrovati nell’archivio storico

del banco di Napoli, fu possibile ricostruire storicamente la vicenda. In base

a prelievi monetari che Gesualdo mosse, si potè dedurre che stava premeditando

una vendetta. All’epoca dei fatti, prima di erogare i soldi si esigeva il nome,

il motivo e infine la cifra consegnata La

nuora, Maria Polissena, diede alla luce una bambina poco dopo e la linea del

principe Carlo si estinse. Il

testamento del principe redato pochi giorni prima della sua morte da don Pietro

Cappuccio, costituì un ultimo tentativo per conservare tutti i titoli, le terre

ed i vasti domini feudali della famiglia in assenza di una discendenza maschile

diretta. «Verum se il

postumo che dovrà nascere da detta Donna Polissena serà femmina, in questo caso

istituisco mio herede universale sopra di tutti li miei beni la suddetta Donna

Isabella, mia nipote [...] ordino et comando a detta Donna Isabella mia nipote

che tanto restando herede quandocumque come di sopra, quanto essendo dotata

delli cento mille ducati, debba pigliare per marito il primogenito di Don

Cesare [Gesualdo] et in difetto del primo debba pigliare il secondo et in

difetto del secondo il terzo [i figli di Cesare], et così s'intende degli altri

per ordine, et mancando la linea dì detto Don Cesare, debba pigliare nello

stesso ordine uno dei figli, il più vicino della detta famiglia. et mancando la

linea dì detto Don Cesare, debba pigliare nello stesso ordine uno dei figli ». La

principessa Isabella (figlia di Emanuele e di Maria Polissena di Forstenber))

sposò nel 1622 don Nicolò Ludovisi, nipote di Gregorio XV, della nobiltà

romano-bolognese senza alcun legame diretto con la dinastia dei Gesualdo di

Venisa (dal matrimonio una figlia di nome Lavinia). Il

principe fu sepolto accanto al figlio Emanuele nella cappella di Santa Maria

delle Grazie, ma poi la salma venne trasferita nella chiesa del Gesù

Nuovo di Napoli, ai piedi dell'altare dedicato a Ignazio di Loyola,

la cui costruzione era stata progettata da Gesualdo prima di morire. Oggi

si conosce solo l'ubicazione della sua tomba. Dopo il terremoto del 1688,

i lavori di ricostruzione dell'edificio religioso rimossero la lapide. Il

rapido susseguirsi di eventi tragici, l'attività frenetica mostrata da Gesualdo

nei suoi ultimi giorni e le volontà espresse con autorevolezza nel testamento

sono incoerenti con l'immagine del nobile in preda alla pazzia. Le circostanze

della sua morte risultatono tuttavia oscure. Nel 1632, il cronista

Ferrante della Marra affermò nello scritto Rovine di case napoletane

del suo tempo: «Carlo Gesualdo fu

assalito ed offeso da gran moltitudine di demoni, li quali non lo feron per

molti giorni mai quietare se non dopo che dieci o dodici giovani, che ei tenea

a posta per suoi carnefici, non lo caricavano (ed ei sorrideva) tre volte il

giorno di asprissime battiture, ed in questo stato miserabilmente se ne morì in

Gesualdo ». Verosimilmente

colpito dall'immagine del principe torturato, Michele Giustiniani, di passaggio

a Gesualdo, scrisse in una lettera datata 10 ottobre 1674 (a oltre sessant'anni

dai fatti): «In

questo luogo, il dì 3 settembre del 1613, seguì la morte di Don Carlo Gesualdo,

Prencipe di Venosa, eccellentissimo musico, come dimostrano le sue opere

stampate, e suonatore di Arcileuto, accelerata da una strana infermità, la

quale gli rendeva soavi le percosse che si faceva dare nelle tempie e nelle

altre parti del corpo, con fraporvi un involto piccolo di stracci. » Prima leggenda nera La

nascita di Leonora, la seconda nipote di Gesualdo, fu accolta senza troppo

clamore dalla popolazione. La vedova del principe, Eleonora, di ritorno a

Venosa per assistere alla nascita della principessa Maria Polissena, riportò la

notizia al fratello Cesare con queste parole: «Ho battezzato la

bambina, e le sono stati dati i nomi Leonora e Emanuela. È bellissima e qui è

il mio passatempo poi che non vuole stare se non da me. Solo che dice mille

chiacchiere et mostra giudizio per non avere se non due anni. [...] è nata con

i centomila ducati di dote lasciatole dal principe, mio signore. Ma il

maggiore, che eredita da tutti gli stati, avrà in dote più di un milione in oro

senza contare il resto .» Eleonora d'Este morì nel 1637. Nel

frattempo, la perdita della fortuna e delle proprietà signorili fu accompagnata

da voci volte a "spiegare" tali grandi disgrazie per effetto di una

qualche punizione divina. Si credeva generalmente che la colpa fosse di

Carlo Gesualdo, il quale pareva aver perso la ragione e trattava i suoi

vassalli con avidità e lussuria, oltre che in modo tirannico, scatenando l'ira

di Dio contro di lui. Pochi

giorni dopo la morte di Gesualdo, un cronista modenese, Giovan Battista

Spaccini, inaugurò la "leggenda nera" che si concentrò sulla

memoria del principe caduto: «Tra tanto teneva

una bellissima concubina, la quale l'aveva affatturato di maniera tale che non

poteva vedere la principessa donna (Leonora) e quando lei vi stava lontano

moriva di passione di vederla, e poi mai più la guardava. Non poteva mai

dormire se uno non vi stesse con lui abbracciato e vi tenisse caldo le rene, e

per questo aveva un Castelvietro da Modona v'era molto caro, dormendo

continuamente con lui quando non stava la principessa sieco.» La

corte della famiglia Estense si era ritirata a Modena, cacciata

da Ferrara dalle truppe papali. Il ricordo della mancata trattativa

tra Alfonso II e il cardinale Alfonso Gesualdo, decano del Sacro

Collegio e zio del principe, generarono sicuramente risentimento nei

confronti del Gesualdo. Le

maldicenze si diffusero presto da Modena a Napoli, da Roma ad altre regioni

dell'Italia. Risultò strano e interessante, tuttavia, osservare che, anche nei

racconti più oscuri del tempo della "prigionia" di Gesualdo nel suo

castello, si faccia riferimento alla seconda consorte del principe ma mai alla

prima, Maria d'Avalos, il cui omicidio, già lontano, pareva sorprendentemente

dimenticato da tutti. Torquato

Tasso compose tre sonetti e un madrigale in cui magnifica la “colpa” dei due

amanti colpevoli. Il

tema diventò oggetto di studio da parte di critici storici ed umanisti

dell’epoca Si

diffuse anche la leggenda secondo la quale da allora a Napoli, a Palazzo

Sansevero, fosse possibile vedere il fantasma di Maria d’Avalos. Nel 1995 “Morte in cinque voci”, un documentario-dramma diretto da

Werner Herzog per la ZDF (televisione svizzera) che rievocò la vita tormentata,

la leggenda e l’opera visionaria del compositore in maniera più romanzata

unendo analisi storiche e testimonianze degli abitanti Napoli, Gesualdo, e dei discendenti delle famiglie

coinvolte nell'omicidio di Maria d'Avalos, tra cui il principe Francesco d'Avalos) che storicamente corretta o rigorosa. Maria venne

descritta come "una

donna molto fiera".

...............................................

Note

(1)

ABATE1 (di Trapani) – L’8.3.1234 Gilberto Abate,

tramite il fratello, il dominus Enrico

Abate

abitante a Trapani, acquistò per 1750 tarì dal dominus Nicoletto Asmundo

abitante di Calatafimi, falconiere dell’imperatore Federico, e dalla moglie

Margherita, col consenso di Benedetto loro figlio minorenne, il territorio con

terre lavorative, selva e foresta denominato Inichi (Inici), nel tenimento di

Calatafimi (Asp, Trabia serie A, 1449, 15). Lo stesso Gilberto, che al momento

della sua rivolta contro Carlo d’Angiò risultava signore del casale Ciminna,

ebbe confiscato quest’ultimo casale dal sovrano angioino che nel 1271-72 lo

concesse per metà agli eredi dell’Abate e per l’altra metà a Folque de Venellis

(RA, VIII, 68; RA, VIII, 184), il quale ebbe come successore nel 1280-81

Bartholomé de Venellis (RA, XXIV, 127). -

Il figlio di Gilberto, Palmerio Abate nel 1278-79 era titolare di imprecisati beni

feudali in Sicilia (RA, XXI, 266; Catalioto, 1995, 308) ed il 15.5.1292 fu

reintegrato come custode della foresta di Partinico, ruolo dal quale era stato estromesso

da Matteo di Termini (La Mantia, 1956, 183).

Nel

1292 risultava titolare del casale e feudo di Asinelli (l’odierno Isnello), dal

quale parte degli abitanti si erano allontanati per sottrarsi ai servizi

feudali cui erano obbligati (La Mantia, 1956, 233; Sciascia, 1993, 130).

Palmerio

morì nell’estate 1300 in seguito alle ferite riportate nella battaglia di

Ponza.

-

Gli successe il fratello miles Riccardo Abate, vivente

nell’aprile 1303, che dalla prima moglie ebbe i figli Nicola e Enrico, mentre

dalla seconda moglie Ricca ebbe il figlio Giacomo (Asp, Tab. S.M. Scale, 21:

2.4.1303).

-

Il dominus miles Nicola (I) Abate sposò la palermitana

Filippa de Milite, cugina di Matteo Sclafani. Dal matrimonio i maschi Riccardo e Palmerio e le

femmine Preziosa (che sposò Garsiolo de Yvar) e Albamonte (che

sposò Marino Capece). Abbiamo sue notizie dall’8.3.1309 (Asp, Misc. Arch. II,

127b, 199v) 2 al 6.12.1336 (Bresc, 1986, 908 e 883)3, mentre risulta già morto

il 7.4.1337 (Vind.) (Asp, ND, Rustico de Rusticis, I, 81, 36). Il 12.2.1330

Nicola Abate stipulò una transazione col monastero di S. Caterina di Palermo

per definire il confine tra il tenimento di Munkilebbi (ora Montelepre) di

proprietà del monastero e il suo casale di Carini (Asp, Monastero S. Caterina

di Palermo, 65, 17 ss).

2(In

questo atto Nicola Abate concede in gabella ad estalium ai fratelli Perrello

e Franchono de Cisario «dua tenimenta

terrarum

quorum unum dicitur casale Calidum

et alterum

Tirrasinum sita in territoriis Carini et Chinnisi iuxta tenimenta terrarum

Chinnisi qua tenet

heres domini Mattei Pipitoni et secus tenimenta terrarum Carini et

iuxta tenimentum

terrarum quod diciturMunchilebi et secus nemus Partinici via

publica mediante»

per

7 anni dal successivo primo settembre VIII ind. per 140 onze annue. 3

( Nel febbraio 1330 il milite Nicolò Abate era in lite con il monastero di S.

Caterina di Palermo sul possesso di un tenimento di terre chiamato Munkilebi.

Nel febbraio 1337 venne sancita l’appartenenza del tenimento Munkilebi al

monastero di S. Caterina (Garufi, 1902, 75-77, n. 166, 170). La

descrizione dei beni feudali posseduti da Nicola Abate nella D. F. del 1335

lascia adito a talune difficoltà interpretative, che possono essere sciolte dal

confronto fra le versioni riportate dalle due principali fonti della

Descriptio, che risultano nel caso in questione particolarmente tormentate, e

da altri coevi documenti. Il manoscritto della Bsp riporta: «Nicolaus Abbas

miles pro Asinello, Chifalo,

Carino roch-is, pro terra Chiminne, Terrasinis, casalis Callicuda et Inichi eris

symonis 600»; il

manoscritto della Bcp, invece, riporta: «Nicolaus Abbas

miles pro Asinello, Chifala, Carmorochis, Chiminne, Tirrasinis, casalis Cabis

Cudis, Inichi 600». Nicola

Abate

quindi ricavava 600 onze di reddito da Isnello (Asinello) 4, da Cefalà,

da Carini 5, da Terrasini, dal casale Cabiscudi (Callicuda, in ms Bsp; si

tratta di Cudia), da Inici , mentre con buona

verisimiglianza i due termini eris simonis che si trovano soltanto nel manoscritto

della Bsp costituiscono l’errata trascrizione del nome dei due tenimenti Umri

(ora Ummari) e Simeni, che si trovavano in vicinanza di Inici e che sappiamo

essere appartenuti alla famiglia Abate fin dal Duecento (Sciascia, 1993, pp.

115, 120, 132). Per

quel che attiene Ciminna, che certamente secondo la D. F. del 1335 era posseduta

da Matteo Sclafani (come entrambi i manoscritti della D. F. attestano in altra

parte del documento e come abbiamo potuto costatare da altre fonti per il

periodo compreso dal 1328 al 1349), la chiave interpretativa ci viene fornita

dal termine «roch-is» che segue la parola «Carino», e precede «Chiminne», poiché

certamente Nicola Abate possedette il tenimento delle Rocche in territorio di

Ciminna, probabilmente quello stesso che era stato lasciato in feudo da Carlo

d’Angiò nel 1271 agli eredi di Gilberto Abate, nonno dello stesso Nicola. 4 Isnello figura in

potere di Nicola Abate senior in un atto stipulato il 6.12.1336 (Asp, ND, S.

Pellegrino, I, 2). 5 Nel 1271 il

castello di Carini venne concesso da Carlo d’Angiò a Jean e Simon de Montfort

(RA, VI, 154). Solo

che già nel 1333 Nicola Abate risulta averlo ceduto al cugino della

moglie, Matteo Sclafani, che ne godeva i frutti e che, però, nel testamento

di quello stesso anno disponeva un lascito di 100 onze ai due figli di Nicola,

rispettivamente Palmerio e Riccardo, «in restauratione

fructum tenimenti terrarum que

dicuntur roccarum de Chiminna perceptarum dudum per eundem testatorem»

(Asp,

Moncada, 396, 57). Nel

successivo testamento del 2.4.1345 Matteo Sclafani dispose che quel tenimento

fosse restituito a Riccardo Abate, figlio del defunto Nicolò Abate, in

virtù della donazione irrevocabile fra vivi (Bcc, Tab. S. N. Arena, 331). Alla

luce di quanto detto in precedenza, il testo originario della D. F. relativo a Nicola

Abate potrebbe essere stato il seguente: «Nicolaus Abbas

miles pro Asinello, Chifalo, Carino, Rochis terre Chiminne, Terrasinis, casalibus Cudie, Inichi, Umris, Symenis unc. 600». -

Filippa De Milite, moglie di Nicola (I) Abate, nel testamento del 5.2.1348

disponeva delle terre di Inici, Racanziri e Bonagia (Asp, Tab. S. M. Scale,

133; Bresc, 1986, 678). Risulta morta il 13.1.1349

(Acfup, VIII, 64). -

Riccardo (I) Abate, figlio maggiore di Nicola, risulta sposato e quindi emancipato

dalla patria potestà in data 23.8.1336 (Acfup, VI, 299). Riccardo Abate,

signore di Isnello, Cefalà 6 e Carini, fu tesoriere del regno almeno

nell’ottobre 1351( 7), e maestro razionale almeno dal 12.1354 al 8.6.1358

(Cosentino, 1885, 130-132; Asp, P, 2, 338). Re Pietro II gli assegnò in data

imprecisata un reddito annuo di 100 onze con l’obbligo del servizio militare

(Asp, C, 7, 437). Nel

1340 risulta avere una controversia con Aloysia Maletta (Pasciuta, 2003, 194;

Acp, Senato, XIII, 1r-v), che verosimilmente si concluse con l’assegnazione ai

due figli di Nicola Abate, Palmerio e Riccardo, del feudo Misilcassimo, che risulta

in loro potere nel gennaio 1341 e che avevano ottenuto dalla M.R.C. come

corrispettivo di un debito non riscosso. Il loro proposito di vendere quel feudo

incontrò l’opposizione del milite Giovanni de Calvelli che su quello stesso

feudo rivendicava dei diritti (Acp, Senato, XIII, 38v, 16.2.1341).

Verosimilmente Misilcassimo fu poi venduto a Bernardo Raimondo di Monterubio, che

ne risulta possessore nel 1348 (Lentini-Scaturro, 1996, 37-38). Nell’adoa del

1345 Riccardo Abate fu chiamato a fornire sette cavalli armati (pari a 140 onze

di reddito). Morì nel febbraio 1359 a Salemi durante un’operazione militare (Fazello,

1992, 648). 6 Riccardo Abate il

20.8.1346 risulta feudatario del feudo Favarotta in territorio di Cefalà dato

in appalto a Bindo di Ser Lombardo (Asp, SN, 10N, 58), e del castello e del feudo

di Cefalà nel corso del 1349 (Acfup, VIII, 64; Asp, ND, Enrico de Citella, I,

79, 188v). 7 Bcp, ms Qq E 100,

n. 6-7, 172. Cosentino, 1885, 149. …………………………………. Nota

N. 2 Casato

: La Grua Talamanca Gilberto

(Gispert) Talamanca, barone di Vicari Nato:

1312 (?) Morto;

dopo il 1417 Marito

di: Ilaria La Grua, baronessa di Carini Padre:

Ubertino La Grua Talamanca ……………………. Ubertino

La Grua Talamanca Nato;

1360 (?) Morto:

(?) Figlio

di: Gilberto (Gispert) Talamanca, barone di Misilmeri e Vicari e di Ilaria

Talamanca, signora di Carini. Marito:

Diana La Grua Talamanca Padre:

Eufemia Alliata – Giovanni La Grua Talamanca, signore di Vicari Carini e

Misilmeri – Maria (Ilaria) Abbadellis ……………………………….. Giovanni

La Grua Talamanca, signore di Carini, Vicari e Misilmeri Nato:

1387 (?) Morto:

1464 Figlio

di: Ubertino La Grua Talamanca e Diana La Grua Talamanca Marito

di: Marghera La Grua Talamanca – Antonella Abbatellis Padre

di: Ilaria La Grua, baronessa di Monforte – Pietro La Grua Talamanca, barone di

Carini, Misilmeri e Vicati Fratello

di: Eufemia Alliata e Maria /Ilaria) Abbatellis. …………………………… Pietro

La Grua Talamanca, barone di Carini, Misilmeri e Vicari Nato:

1445 circa Morto:

15 marzo 1486 circa Figlio

di: Giovanni La Grua Talamanca, signore di Carini, Misilmeri e Vicari, e di Antonella Abbatellis Marito

di: Violante Bardi Mastrantonio Padre

di: Gerardo La Grua Talamanca - Vicenzo La Grua Talamanca , signore di Carini e

Misilmeri – Antonia Giovanella La Grua Talamanca – Utilia (Autilia) La Grua

Talamanca – Giulia La Grua Talamanca; Fratellastro

di: Ilaria La Grua, baronessa di Monforte ……………………………. Giovanni

Vincenzo La Grua Talamanca Nato:

1476 Morto:

Carini(Palermo), 29 maggio 1517 Figlio:

Pietro La Grua Talamanca, barone di Carini, Misilmeri e Vicari e di Violante

Bardi Mastrantonio Marito

di: Ilaria (Eulalia) Aiutamicristo e di Elisabetta Bracco e Calvello Padre

di: pietruccio La Grua, Barone di Carini – Elisabetta La grua Talamanca –

Elisabetta La Grua Talamanca – Giovanna La Grua Talamanca Fratello

di: Gerardo La Grua Talamanca e Antonia Giovannella La Grua Talamanca Fratellastro

di: Utilia (Autilia) La Grua Talamanca e Giulia La Grua Talamanca ……………………………….

Pietruccio

La Grua Talamanca Nato:

1490 circa Morto:

6 luglio 1535 Figlio:

di Giovanni Vincenzo La Grua, signore di Carini e Misilmeri e di Ilaria

(Eulalia) Aiutamicristo Marito

di: Eleonora Manriquez Padre

di: Vincenzo La Grua Talamanca, Signore di Carini Fratello

di : Elisabetta La Grua Talamanca - Elisabetta La Grua Talamanca Fratellastro

di: Francesco Del Bosco, VII barone di Baida e di Misilmeri - Federico del Bosco – Giovanna La Grua

Talamanca ……………….

Vincenzo

La Grua Talamanca - Signore di Carini Nato:

11 novembre 1527 Morto:

22 marzo 1592 Figlio

di Pietruccio La Grua, barone di Carini e di Eleonora Manriquez Marito

di Laura Lanza Padre

di Cesare La Grua Talamanca, Signore di Carini

Nota

– 3 Il

castello di Montelepre

Fino

alla prima parte del XV secolo la zona di Montelepre era conosciuta con il nome

di Munchilebbi, un antico insediamento in una zona ricchissima di acqua

divenuto successivamente un feudo appartenente al Monastero di Santa Caterina

al Cassaro di Palermo. La storia cambia nel 1429 quando il feudo venne

acquistato dalla Cattedrale di Monreale, all’epoca guidata dall’Arcivescovo

Giovanni Ventimiglia. L’Arcivescovo

fece impiantare un vasto oliveto che diede l’avvio ad una profonda trasformazione

del paesaggio rurale del feudo favorendo il sorgere di un piccolo centro

abitato ben prima della colonizzazione feudale moderna.

Dopo

aver ricevuto il consenso da parte di re Alfonso V il Magnanimo fece edificare

una fortificazione a scopi difensivi e di controllo poiché la zona era soggetta

alle scorrerie di predoni e briganti.

Il

primo nucleo di Montelepre mostra una serie di case monocellulari poste attorno

alla torre. Case costruite con materiali poveri (ciottoli e pietrame calcareo)

mentre il resto dell’abitato presenta una pianta ortogonale tipica delle nuove

fondazioni pianificate da parte del fondatore.

Quindi

siamo in presenza di una comunità che si svilupperà nel corso del tempo.

Nei

secoli il paese vedrà l’alternarsi di diversi esponenti di vario rango della

nobiltà siciliana tra cui Alvaro Vernagallo e il fratello Ludovico,

quest’ultimo passato alla storia per essere l’amante della Baronessa di Carini

Laura Lanza, assieme alla quale verrà ucciso dal di lei padre Cesare nel 1563. Nel

1812 il villaggio diventa definitivamente un comune acquisendo la sua

denominazione attuale: il Castello è una delle testimonianze storiche più

importanti della storia del paese. La “Torre Ventimiglia” venne ultimata nel

1435 divenendo uno dei riferimenti attorno al quale si strutturò

definitivamente la comunità di Montelepre ormai passato da luogo rurale a

centro feudale. Costruito in cima ad una collina il Castello di Montelepre

avvolge e quasi sovrasta il paese con i suoi 24 metri in altezza. La torre di